生平經歷

母夢異人。授以附葉大鮮桃。寤而香滿室。遂有娠。師生五歲。不語。時有異僧。過其門。摩頂而謂其父曰。此兒出家。當為

天人師。言訖。忽不見。師遂能語。先時見巨人跡。下於庭。自是不復見。師髫年。性雄猛。慷慨激烈。貌偉不群。弱不好弄。生不喜見婦人。浴不許先。一日姊誤前就浴。師大怒。自後至親戚婦女。無敢近者。長志日益大。父母不能拘。嘗有詩曰。

屠狗雄心未易消。

年十七。方仗劍。遠遊塞上。行至

蘇州閶門。天大雨。不前。偶值

虎丘僧明覺。相顧盻。覺壯其貌。知少年不群。心異之。因以傘蔽之。遂同歸寺。具晚餐。歡甚相得。聞僧夜誦

八十八佛名。師心大快悅。侵晨。入覺室曰。吾兩人有大寶。何以污在此中耶。即解腰纏十餘金授覺。令設齋。請剃髮。遂禮覺為師。是夜即兀坐達旦。每私語。三嘆曰。視之無肉。吃之有味。

時覺欲化鐵萬斤。造大鐘。師曰。吾助之。遂往平湖巨室門外

趺坐。主人見。進食。師不食。主問何所須。師曰。化鐵萬斤造大鐘。有即受食。主人立出鐵萬斤於門外。師笑。食畢。徑載回虎丘。歸即閉戶讀書。年

半不越閫。嘗見僧有飲酒茹葷者。師曰。出家兒如此。可殺也。時僧甚憚之。年二十。從講師受具戒。嘗至

常熟。遇養齋翁。識為奇器。留月余。之

嘉興東塔寺。見僧書華嚴經。乃跪看。良久嘆曰。吾輩能此足矣。遂之武塘景德寺。掩關三年。復回吳門。一日辭覺曰。吾當去行腳諸方。歷參知識。究明大事也。遂杖䇿去。

一日聞僧誦張拙見道偈。至斷除妄想重增病。趍向

真如亦是邪。

師曰。錯也。當雲方無病。不是邪。

僧雲。你錯他不錯。

師大疑之。

每至處。書二語於壁間。疑至頭面俱腫。一日齋次忽悟。頭面立消。自是凌躒諸方。嘗曰。使我在臨濟德山座下。一掌便醒。安用如何如何。

過匡山。窮相宗奧義。一日行二十里。

足痛。師以石砥腳底。至日行二百里乃止。師游

五台。至峭壁空岩。有老宿孤坐。師作禮。因問一念未生時如何。宿豎一指。又問既生後如何。宿展兩手。師於言下領旨。尋跡之。失其處。師至京師。參遍融大老。

融問從何來。曰江南來。

又問來此作么。曰習講。

又問習講作么。曰貫通經旨。代佛揚化。

融曰。你須清淨說法。

師曰。只今不染一塵。

融命褫師直裰。

施傍僧顧謂師曰。脫了一層還一層。

師笑頷之。遂留掛搭。

時知識嘯岩法主。暹理諸大老。師皆及門。去九年。復歸虎丘省覺。乃之淞江掩關百日。之

吳縣。適

聊城傅君光宅為縣令。其子利根。命禮師。子不懌。子一日搦二花問師雲。是一是二。師曰。是一。子開手曰。此花是二。師何言一。師曰。

我言其本。汝言其末。子遂作禮。之天池。遇管公東溟。聞其語。深器之。師因拈薔薇一蒂二花。問公。公曰。此花同本生也。師分為二。復問公。公無語。因罰齋一供。遂相與莫逆。

時上御極三年。大千潤公開堂少林。師結友巢林戒如輩。往參叩。及至。見

上堂講公案。以口耳為

心印。以帕子為真傳。師恥之。嘆曰:

西來意固如是邪。遂不入眾。

尋即南還。至嘉禾。見

太宰陸五台翁。心大相契。先是有密藏道開者。南昌人。棄青衿。出家披剃於南海。聞師風。往歸之。師知為法器。留為侍者。凡百悉委之。郡城有棱嚴寺。為長水疏經處。久廢。有力者侵為

園亭。師有詩吊之曰:“明月一輪簾外冷。夜深曾照

坐禪人”。志欲恢復。乃屬太宰為護法。開公力主其間。太宰公弟雲台公。施建

禪堂五楹。既成。請師命一聯。師曰:“若不究心。坐禪徒增業苦。如能

護念。罵佛猶益真修”。謂當以血書之。遂引錐刺臂。流血盈碗書之。自是接納往來。豪者力拒。未完局。後二十餘年。適太守槐亭蔡公。竟修復。蓋師願力所持也。

刻藏

師見象季。法道陵遲。惟以弘法利生為家務。念大藏卷帙重多。致遐方僻陬。有終不聞法名字者。欲刻方冊。易為流通。普使見聞。作

金剛種子。即有謗者。罪當自代。遂倡緣。時與太宰光祖陸公、司成夢禎馮公、

廷尉同亨曾公、冏卿汝稷瞿公等議。各歡然。願贊佐。命弟子密藏開公董其事。以

萬曆己丑。創刻於五台。屬弟子如奇綱維之。居四年。以冰雪苦寒。復移於

徑山寂照庵。工既行。開公以病隱去。其事仍屬奇。協弟子幻予本公。本尋化。復請澹居鎧公終其役。始司成具區馮公。意復化城為貯板所。未克。初

桐城用先吳公。為儀曹郎。參師入室。從容及刻藏事。師遽曰。君與此法有大因緣。師化後。吳公出參浙藩。進至

方伯。竟復化城。且蠲俸散刻藏數百卷。固吳公信力。亦師預讖雲。師先於嘉禾刻藏有成議。乃返吳門。省前得度師覺公。時覺已還俗。以醫名。師聞之。意行度脫。時夜覺飯。盂忽墮

地裂。其精誠所感如此。乃

詐病於小舟中。命請覺眕視。覺至。見師。大驚懼。師涕泣曰。爾何迷至此耶。今且柰何。覺曰。唯命是聽。師即命剃髮。竟載去。覺慚服。願執弟子禮。親近之。師初過吳江。沈周二氏。聚族而歸之。時至曲阿。賀孫二氏。率族而禮至敬之。至金沙。於王二氏。合族歸禮。愈益重。師于于園書法華經。以報二親。顏書經處。曰墨光亭。今在焉。師以刻藏因緣議既成。聞妙峰師。建鐵塔於蘆芽。乃送經安置於塔中。且與計藏事未偕。復之都門。乃訪予於東海。時萬曆

丙戌秋七月也。是時予以五台因緣。有聞於內。因避名於東海

那羅延窟。適遇慈聖皇太后。為保聖躬。延

國祚。印施大藏十五部。皇上頒降海內名山。敕僧諷誦。首及東海。予以謝恩入長安。

尊者所在的明朝,刻用的藏經版一般都藏於官府之中,請出來印刷流通經藏非常不易,僧俗間早有另行製版刻印的想法,但是都苦於事宜重大,經費難籌,遲遲沒有付諸行動。尊者聽聞後,立刻表示既有刻藏的必要,就應不畏艱難地去實行。於是他發願倡導刻藏,力排眾議,以方冊代替原有的

梵夾裝來裝訂藏經。事後證明,這是一個很有見地的決定,佛經因此改變而有了更為廣闊的流布空間。在經費方面,尊者堅持廣募善資,讓天下眾生都能得到布施的機緣,以廣植善因。當慈聖皇太后得知尊者刻藏之舉,欲下令動用國庫,尊者婉拒了她的好意。這部大藏經,因在浙江

嘉興楞嚴寺刻印,被後世稱為《嘉興藏》。

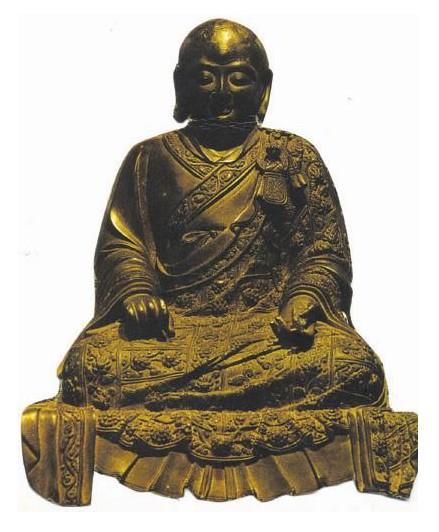

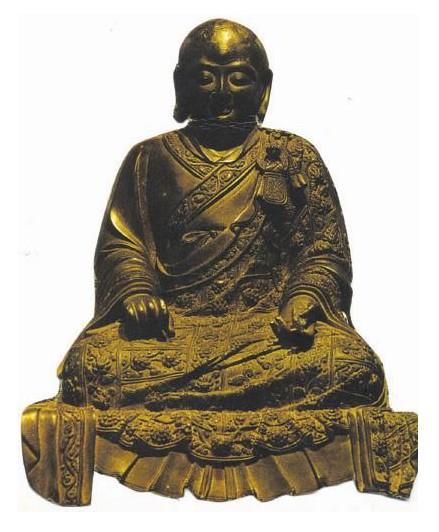

紫柏真可大師銅像

紫柏真可大師銅像其後,紫柏大師與憨山大師兩人在都門西郊相對暢談四十晝夜,共議復修明朝《

傳燈錄》,並相約前往曹溪,復興法脈。萬曆二十三年,紫柏大師在廬山等候憨山大師一同前往曹溪時,卻獲知憨山大師弘法致難的訊息。即為憨山大師誦法華經百部,以保無虞。後紫柏大師行至京師救憨山大師,才知憨山大師被謫戍

雷州,便在江滸之地等待。是年十一月,兩人相見於下關旅泊庵,紫柏大師握著憨山大師的手說:“公以死荷負大法。古人為法。有

程嬰。

公孫杵臼之心。我何人哉。公不生還。吾不有生日。”

萬曆二十八年,上以三殿工開礦稅。中使輩出。有李道者初奏。南康守

吳寶秀抗旨逮治。其夫人哀憤投繯死。師聞之曰:良二千石為民請命死。其妻自且不免。時事至此乎!並授

毗舍浮佛半偈予吳寶秀:“假借四大以為身,心本無生因境有;前境若無心亦無,罪福如幻起亦滅。”囑誦滿十萬。當出獄。吳持至八萬。蒙上意解。得末減。吳歸。每念師輒涕下。