基本介紹

本著“古今兼顧,新舊兩利”的原則,梁、陳兩位先生對新中國的首都作了科學的規劃,一方面,從整體保護的構思出發,建議把中央行政中心放到西郊,為未來

北京城的可持續發展開拓更大的空間,避免大規模拆遷的發生,降低

經濟成本,自然延續城市社會結構及文化生態;另一方面,提出平衡發展城市的原則,增進城市各個部分居住與就業的統一,防止跨區域交通的發生。眾所周知的原因,“梁陳方案”沒有被採納。

梁陳方案

梁陳方案“梁陳方案”是一份歷史檔案,今天,它存在的價值,是告訴我們五十多年前,老北京曾經獲得過一種“完整保護”的選擇,新北京也是一度面對可能與北京偉大歷史遺存並肩發展而相映和生輝的前景。

梁思成先生當年說“五十年後,歷史將證明我是對的”。

如今,五十年已經逝去,新老北京仍在你爭我奪的悲劇中不能自拔,由此帶來的城市問題已波及這個城市裡的每一個人。看看身邊的北京,我們似乎就生活在“梁陳方案”的“讖語”裡面。今天,我們要真誠地向先賢們說一句,歷史與現實已成為你們當年的奮鬥寫下了註腳,對那面歷史的省思,正是我們面對未來的姿態。

“梁陳方案”已是一份永遠不能再實施的

檔案,歷史已不可能再回到從前,先賢們雖命運多舛,卻獲得了與一個偉大城市共命運的意義。

1950,“梁陳方案”的誕生與夭折

緣 起

1949年12月,時任北京市市長的

聶榮臻在長安街六部口北京市政府辦公大樓主持召開了城市規劃會議。

出席會議的有北京市各部門領導、在京的蘇聯專家。

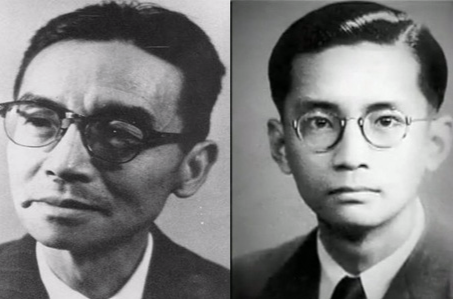

中國方面的專家有梁思成、陳占祥等人。前者時任北京市都市計畫委員會副主任,後者則是北京建設局企劃處處長。

會上,蘇聯專家巴蘭尼克夫提出要以天安門廣場為中心,在長安街兩側建設新中國首都的行政中心。

巴蘭尼克夫的另一個重要觀點是:北京沒有大的工業,但是一個首都,應不僅為文化的、科學的,藝術的城市,同時也應該是一個大工業的城市。

蘇聯專家的規劃方案讓梁思成和陳占祥大為吃驚。

“巴蘭尼科夫的話讓父親錯愕。且不要說城市規劃專家,任何一個受過系統城市規劃專業訓練的人,或稍有一些這方面專業常識的人,都不應該對一座千年古都做出這樣無知的規劃構想啊。”陳愉慶回憶道。

其時,北京內城的人口已有130多萬,面積62平方公里。三海、故宮(

微博)、各大公園約占去10平方公里。居民均集中居住於其餘52平方公里的舊城,人口密度為21400餘人/平方公里,遠遠超出8000餘人/平方公里的現代標準。

而新中國中央政府軍政機關未來可達15萬人左右,加之安排他們的眷屬,預估達60萬人。行政機關所需要的面積,高於原皇城機構所需的三倍。

作為一名規劃師,陳占祥提出了自己的一系列疑問。

已經擁擠不堪的舊城,怎么可能容下突然增加的60萬人口?

假如為這60萬人口在城外建宿舍,他們每天在老城的行政中心上班,每年要增加多少途中往返的時間、能源方面的消耗?

如果為了節約能源與時間,就近為他們建宿舍,那又要動遷多少老城居民?

為拆遷戶另擇新居的成本,加上為行政人員在城內拆舊房建新房的成本,這將是一筆怎樣耗資巨大的開支?

在會上,梁思成和陳占祥同蘇聯專家進行了一場關於北京規劃問題的激烈交鋒。

“當時,父親剛到北京兩個月。33歲的人生旅途中,他從一座又一座的學校大門中走進走出,而且基本上是西方的學校,完全不具備在政治風雲中斡旋的常識。出席這樣重要的會議,他居然連出席會議的領導是何許人都不清楚,更遑論去揣測領導的意圖及好惡。”

多年以後,陳愉慶曾直截了當地問過父親:“你知道參加會議的是什麼人嗎?有沒有想過,假如你的意見和領導、蘇聯專家相左,會引發什麼樣的結果?”

陳占祥的回答是:“我當時根本沒有誰是什麼領導的概念,也沒想過蘇聯專家如何。不管出席會議的是什麼人,大家在學術上不是平等的嗎?蘇聯專家不過是友好鄰邦的客人,來跟我們一起討論北京的規劃方案罷了。我們想做的,只是讓北京的規劃最大限度地接近科學。所以,在蘇聯人發言後,大家一言不發,冷場了很久,我就不假思索地談出了自己和梁先生對北京未來規劃的意見。當然,我們的意見和蘇聯專家是完全針鋒相對的。”

誕 生

會議結束後,梁思成與陳占祥一致認為,北京的城市規劃事關一座千年古都未來的命運,作為規劃專家,他們責無旁貸。

經過反覆商議,梁陳二人決定拿出一個具體的文字方案,全力以赴據理力爭。

事實上,在此之前,梁思成已經對北京未來的規劃有了初步的構想,他的觀點是,設計一個新的市中心,這樣可以保護北京古城風貌,這與陳占祥的觀點不謀而合。

然而兩人的分歧卻在選址上,梁思成認為應以早年西郊五棵松一帶日本“居民留地”為基礎,建設新中心。

“父親認為不能把新城建得那么遠,老城區和新城區隔離開來,應該有一個銜接,他建議把新市區移到復興門外月壇以西、公主墳一帶,使之成為老城西長安街的延伸和連線新舊兩城的紐帶。同時把釣魚台、玉淵潭等建成新的公園和綠地,相當於老城內的三海之於故宮那樣;再把南面的蓮花池也組織進新的規劃中來,這樣,新行政中心就可以東連舊城,西接新市區的生活、商業、服務區,背靠海淀、香山等教育風景區,南向蓮花池和豐臺鐵路交通總匯,形成北京的第二條中軸線。”陳愉慶說。

令陳占祥意外的是,梁思成很快接受了他的建議。

1950年2月,長達二萬五千字的《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》完稿,北京規劃史上著名的“梁陳方案”由此誕生。

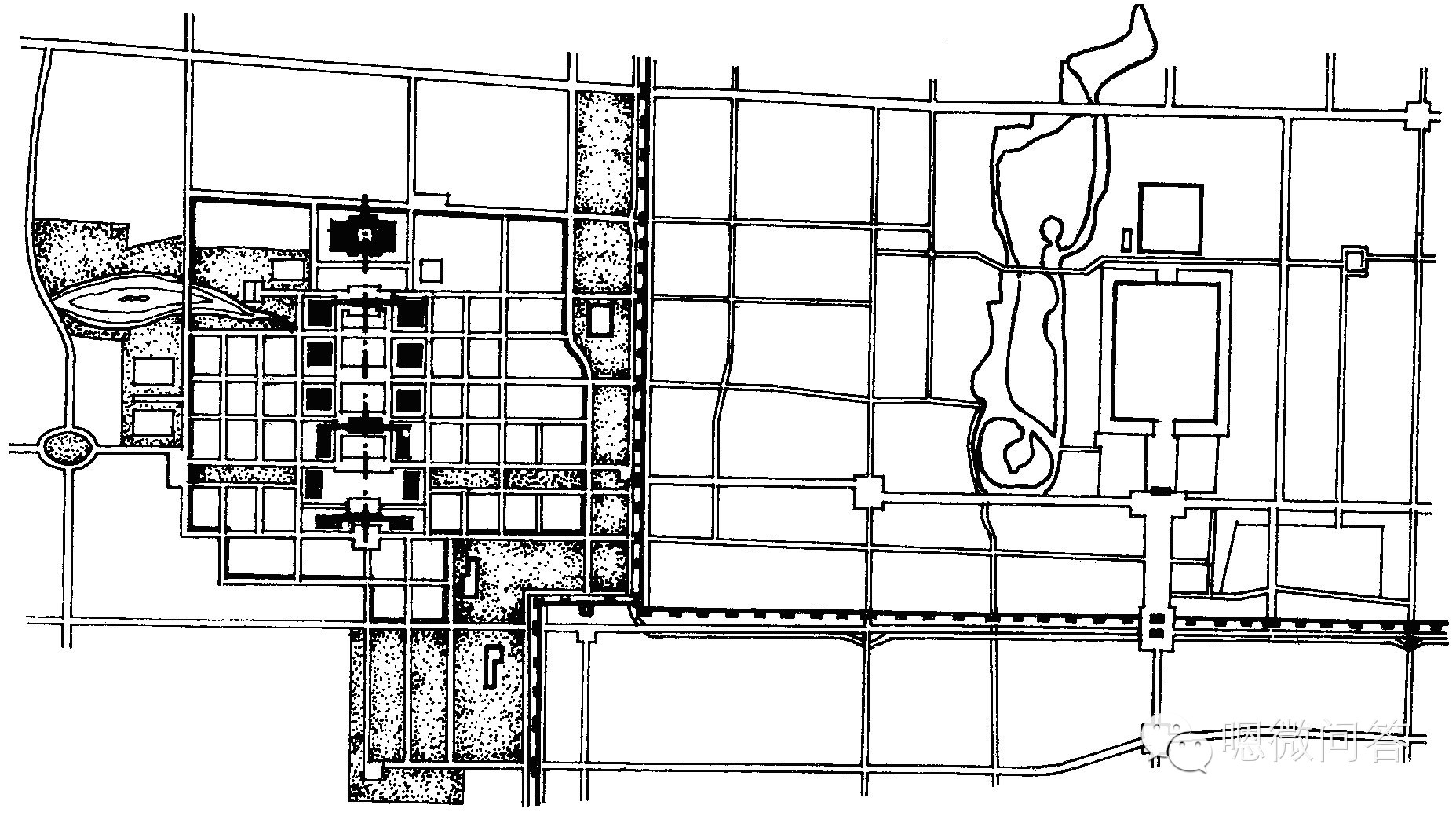

“梁陳方案”首先指出行政中心位置的確定,已是北京都市計畫中迫在眉睫的頭等大事,並建議拓展城外西郊區公主墳以東,月壇以西的適中地點,有計畫地為政府行政工作開闢政府行政機關所必須足用的地址,定為首都的行政中心區域。

接著,“梁陳方案”以大量篇幅,陳述了蘇聯專家主張在內城建立新行政中心的的弊端。

針對蘇聯專家提出要在長安街沿線建設中央政府辦公大樓的構想,“梁陳方案”指出,這是“歐洲十九世紀的大建築物長線的沿街建造,迫臨交通幹道所產生的大錯誤。”

“以無數政府行政大廈列成蛇形蜿蜒長線,或夾道而立,或環繞極大廣場之外周,使各單位沿著同一幹道長線排列,車輛不斷地在這一帶流動,不但流量很不合理地增加,停車的不便也會很嚴重。這就會基本產生歐洲街型的交通問題。這樣模仿歐洲建築習慣的市容,背棄我們不改北京外貌的原則,在形體外貌上,交通系統上,完全將北京的中國民族形式的和諧加以破壞,是沒有必要的。並且各辦公樓本身面向著嘈雜的交通幹道,同車聲塵土為伍,不得安靜,是非常妨礙工作和健康的。”

“方案完成後,梁先生和父親都有一種如釋重負的喜悅。”陳愉慶回憶說,“但是晚年時,父親曾向我感慨說,我們用十幾張圖紙和兩萬多字的建議書完成了一份使命,後來才知道,這是要用一生去承擔的責任。”

夭 折

“梁陳方案”誕生後,梁思成自費印發一百多份,送呈到中央人民政府和北京市人民政府的各機關及首長處。

1950年4月10日,梁思成親自執筆寫了一封給周恩來總理的信,懇請總理能在百忙中賜閱,信中再三陳情“北京目前正在發展的建設工作因為行政中心區位置之未決定而受到影響。”

信發出的第10天,北京市建設局工程師朱兆雪和建築師趙冬日發出了針對《梁陳方案》的戰書。

4月20日,他們寫出了《對首都建設計畫的意見》,大義凜然地支持蘇聯專家在舊城建立行政中心的計畫。

這場爭論逐漸升溫升級。

“父親一直以為是學術之爭的問題,但卻被一些人指責為是與蘇聯專家‘分庭抗禮’。‘梁陳方案’選擇的新行政中心位置,是‘企圖否定天安門作為全國人民嚮往的政治中心。’”陳愉慶說,“從英國歸來不久的父親也完全弄不懂這是怎么回事,把行政中心遷到城外,並不妨礙天安門成為領導人檢閱民眾的慶典中心啊,這和否定天安門有什麼關係?他曾為此大惑不解地向梁先生請教。”

梁思成比陳占祥清醒得多。

“父親只記得梁先生的一句話讓他怦然心動:‘無論水多深,我們都只能向前走了。’”

1950年10月27日,梁思成不顧重病纏身,又一次致信北京市領導彭真等人,再次呼籲早日確定中央行政區位置。

但是彭真卻告訴梁思成,北京城市建設的方針是“為生產服務,為勞動人民服務,為中央服務”。他還告訴梁,有一次毛主席在天安門上曾指著廣場以南一帶說,以後要在這裡望過去到處都是煙囪。

沒多久,蘇聯專家的規劃方案得到毛澤東的認可,毛澤東指示:“照此方針。北京市的規劃就這樣定下來了,即以舊城為基礎進行擴建。”

1953年6月,中共北京市委成立了一個規劃小組。該小組在北京動物園暢觀樓辦公,被稱為“暢觀樓小組”。

蘇聯專家被聘請到小組中指導工作,一些黨的幹部和政治上堅定的技術人員成為“暢觀樓小組”骨幹,從此,北京城市規劃納入黨內研究的範疇。

“暢觀樓小組”成立後,梁思成、陳占祥等原都市計畫委員會的大多數人不再參與北京市總體規劃編制。

此後,中共北京市委的“暢觀樓小組”制定出了《北京城市建設總體規劃初步方案》,明確指出北京的性質為“北京不只是我國的政治中心和文化教育中心,而且還應該迅速地把它建設成一個現代的工業基地和科學技術的中心” 。

由於國內外形勢的驟變,“三年經濟困難時期”的出現及中蘇衝突的公開化,該總體規劃草案沒有得到中央書記處的正式批覆。但“文化大革命”前的北京城市建設基本就是照此方針進行的。

陳占祥:壯志未酬處,英雄淚滿襟

改變命運的一夜

1949年春,上海解放前夕的一個雨夜。

陳占祥一家在焦慮的等待中難以入睡。

傍晚時分,最後一批國民黨敗兵遠去了,共產黨軍隊要進上海的訊息在千家萬戶不脛而走。

這到底是一支什麼樣的軍隊?大多數上海市民惶恐地張望著。

陳占祥站在面對貝當路的四樓視窗,呆望著窗外漫天飄灑的雨絲。

第二天飛香港的機票放在窗邊的寫字檯上。

陳占祥在英國留學時的導師阿伯科隆貝應香港總督之邀,去做香港規劃。他立即向陳占祥發出邀請,希望這位中國弟子助他一臂之力,就像當年共同制定倫敦南部三個城市的戰後規劃一樣。

“父親舉棋不定。他渴望回到導師身旁大展宏圖,但又對編制古都北平的規劃,存著一絲不滅的夢想。”多年以後,陳愉慶回憶那個夜晚時說道。

3年前,正在英國留學的陳占祥接到北平國民政府邀請,回國編制北平規劃。

陳占祥回到了闊別8年的上海,但此時內戰爆發,北上之路暫時擱淺。

滯留南方的陳占祥在南京主持完成了國民黨政府“行政中心”規劃方案。

隨後,他又被借調到上海市建設局參與編制上海都市計畫,提出了開發浦東新區的建議。

儘管一直在從事都市規劃工作,也做出了一些不錯的方案,但是內戰打亂了城市的建設,陳占祥的理想成了一張張被束之高閣的圖紙。

夜深了,解放軍開始入城。

“那是一支望不到盡頭的隊伍。雨夜中,像一道黑色涌動的河流,帶著摧枯拉朽、震懾人心的力量,無聲無息地潛入雨夜的大上海。”陳愉慶回憶道。

但是,讓上海市民意想不到的是,這支軍隊沒有一個人去敲百姓的門窗,更沒有人去踹開商家的門板搶財劫物。

戰士們兩三人一組,背靠背席地而坐,很快便沉沉睡去。

陳占祥看到了一支令人起敬的軍隊,他和妻子給冒雨露宿街頭的解放軍送去牛肉湯,但卻被一一婉拒,他們得到的回答是:人民子弟兵不拿民眾一針一線。

回到公寓內,陳占祥作出了決定,新政權值得託付。

隨即,陳占祥將第二天飛往香港的飛機票撕成了碎片。

他並沒有料到,這一夜,他的選擇改變了自己一生的命運。

一起做夢的日子

陳占祥首先給清華大學建築系教授梁思成寫信,並附上自己的履歷,說明了自己對參加北平規劃的願望。

梁思成立即回復,不僅邀請他參與北平規劃,還希望他能推薦更多的專業人士北上。

梁思成當時還擔任北京市人民政府委員、北京市都市計畫委員會的副主任。陳占祥認為梁思成的回覆代表了北京市人民政府的邀請,曾經一度積鬱在心頭的疑雲片刻間消散了。

陳愉慶記得那段日子父親整天忙著打包裝箱,“喜悅而忙碌”。

新中國成立後第一個十月,陳占祥一家抵達北京。

梁思成很快就請陳占祥全家去清華新林院八號的梁宅做客。

梁陳二人的首次會面可謂是一見如故。

陳愉慶記得,當父親說到“全世界再也沒有第二個北京城,這塊瑰寶規劃時要像愛護自己的眼睛一樣,不然愧對先人”時,“梁先生的眼睛一下子亮了,把茶杯舉起來碰了碰說,‘為志同道合,一見如故’。”

17至18世紀,北京曾是世界上規模最大、布局最完整、規劃最科學、建築成就最高的封建帝國首都。至今西方大學建築系的教科書中,北京古城規劃仍是濃墨重彩的一筆。

在梁思成、陳占祥眼裡,剛剛回到人民手中的北京城,就是他們兩人的一張試卷,作為專業人士,他們不想留給後人一個不及格的成績單。意氣風發的兩人堅信,他們有能力讓這座中國人引為自豪的古都重展芳華,成為世界上獨一無二的偉大都市。

對照日後的經歷,很明顯,此時的梁、陳,把事情想簡單了。

打造“梁陳方案”的那段日子,是陳愉慶兒時記憶的濃重一筆,“那段時間我們家經常燈火通明,父親和梁先生幾乎整天在一起”,至於童年時的她則“興奮地圍著家中一張明式花梨木大餐桌團團轉,目睹他們把一件件人民英雄紀念碑的模型排在大桌子上,熱烈討論每種設計的利弊得失,多少次爭得面紅耳赤,轉瞬又笑逐顏開,雲淡風輕。有時半夜醒來,仍可看到客廳里燈火通明,不知父親躬身在繪圖板上趕製什麼鳥瞰圖、立面處理示意圖之類。母親默默陪坐在一旁織毛線,不時起身為父親的茶杯里添著開水,遞去一小碟他喜歡的核桃薑汁餅乾。”

為了規劃調查的方便,北京市政府給陳占祥配了一部銀灰色的華沙牌小轎車,一名專職司機。但是車裡坐不下那么多一同出行的同事,陳占祥就索性和大家一道騎腳踏車,他說這樣穿胡同進小巷更方便。

陳愉慶還記得,每次動筆寫方案前,梁、陳二人都會帶著年幼的她在北京的大街小巷考察,“梁思成很幽默,自己開車,還自嘲‘老夫是車夫’。”

“車夫”那時正是盛年。1950年,他49歲,陳占祥34歲。

然而,現實是殘酷的,“梁陳方案”一面世,就飽受批判,隨後,北京市都市計畫委員會解散,“梁陳方案”進入塵封的檔案庫。

陳占祥被調入北京建築設計院當了工程師。

多少次想到過縱身一躍

“梁陳方案”的出爐,不僅沒能讓梁陳二人實現夢想,反而讓他們付出了沉重的代價:陳占祥的政治生命與古都北京同葬於廢墟,梁思成雖然幸免於難,但也因此遍體鱗傷。

1957年4月,整風運動在全國展開。

7月24日,《北京日報》發表大字標題文章《反擊建築界右派分子對黨的惡毒進攻——陳占祥反社會主義言行遭痛斥》。

隨後又刊發多篇批判陳占祥的文章。

“我只記得那個酷暑難當的盛夏,每次得知父親第二天要去參加批鬥大會,母親就提起熨斗,仔細地為父親熨燙洗淨的紡綢襯衫。出門前,母親為父親遞上擦得一塵不染的皮涼鞋,褲袋裡揣上疊得方方正正的手帕,‘隨手揩一揩,別叫人家看見汗嗒嗒滴。’母親用上海話輕聲叮嚀著,好像父親不是去受批判,而是去參加什麼授獎大會。”陳愉慶回憶說。

據陳愉慶回憶,在整風期間,梁思成曾主持了多次批判“右派分子陳占祥”的大會,但“父親從來都沒有一句對梁先生的怨言”。

“任何時候,做人做事都要設身處地。如果我和梁先生的位置顛倒一下,我不能保證自己就比他做得更好。”陳占祥對女兒說,“我理解梁先生的處境,也永遠珍惜我們一起做夢的日子,我們一起竭盡全力守護過這座堪稱稀世珍寶的古都,她未來的藍圖,是蘸著我們的心血畫成的。”

“父親成為右派後,曾經賓朋滿座的家變得門可羅雀,連父親的兄弟姐妹都對我家退避三舍,很多熟人劈面相見,形同路人。在建築設計院宿舍大院,我們漸漸習慣了這種生活。”陳愉慶說。

10月22日,陳占祥終於低頭認罪,寫出《我的右派罪行》。

北京市建築設計界的反右鬥爭大戰告捷。

1958年,陳占祥被送去昌平附近的沙嶺綠化基地勞動改造。他和一群右派分子每天上山去挖“魚鱗坑”種樹。

“父親曾對母親說,在砂嶺無休無止的勞作和批鬥中,他站在滾燙的岩壁上,望著腳下的千丈溝壑,多少次想到過縱身一躍,一了百了。但每次眼前總會升起孩子們稚嫩的面孔,亮起兒女們期盼的目光,再就是妻子用柔韌的雙肩為他支撐的家。無論多黑暗多寒冷的夜晚,家裡的燈火永遠照著他回家的路。”陳愉慶多年後在紀念父親的文章中如此寫道。

與一個偉大的城市共命運

在陳占祥被打成右派的日子裡,他再也沒和梁思成接觸過。

直到1971年年底,陳占祥才又和病重的梁思成相見,此時,他們已分別14年。

“他知道梁先生的難處,但他也更自尊自愛,不願因自己的身份給梁先生添麻煩。得知梁先生病重的訊息後,父親覺得必須去北京醫院了,不然,可能會永遠為此而後悔。”陳愉慶回憶說。

林洙在《梁思成與陳占祥的友誼》中寫道:“梁思成健康惡化,周總理指示送梁住北京醫院治療。他在北京醫院住院兩年多,基本沒有親友來看他,一天我從外面回來聽見病房裡有談話聲和笑聲。我正在驚奇,一眼看見陳占祥正襟端坐在梁思成的對面。他的頭髮梳理得整齊光亮、容光煥發,穿著筆挺的中山裝和風衣,黑皮鞋擦得鋥亮。那年頭除了接待重要的外賓誰也不會這樣穿著打扮。我的心為之一動,急忙轉過身去,掩蓋住將要流出來的淚水。14年啊!14年,這兩位摯友終於又傾心交談了。”

1976年,“文革”結束,陳占祥的事業迎來新的春天。

1979年,陳占祥離開他工作了25年的北京建築設計院,調入中國城建總局城市規劃研究院任顧問總工程師,兼任《城市規劃》雜誌(英文版)主編和清華大學建築系、北京大學地理系、福建泉州華僑大學教授等職。

80年代以後,陳占祥兩次出席在菲律賓召開的國際建築師協會年會,並被選為會議副主席。

1988年,陳占祥應邀赴美國講學,進一步向美國各界和大學師生介紹中國的城市規劃和建設,所到之處好評如潮。

在陳愉慶看來,陳占祥心裡始終都有一個未圓的“北京規劃夢”。這也正是為何他在晚年時,本可以有很多留在美國繼續工作的機會,卻仍頭也不回地登上了國航赴北京的飛機。

“許多人勸父親留在國外,他只答說‘老馬識途,我想家了。’”

2001年3月22日,陳占祥去世。新華社記者王軍寫下了一句讓陳愉慶感動不已的話:“他的一生,壯志未酬,卻獲得了與一個偉大的城市共命運的意義。”

提起“梁陳方案”,大多數人一般會想到梁思成為保護北京舊城的努力與吶喊。而方案的另一位參與者陳占祥卻鮮有提及。

留學西洋數年,師從著名建築規劃師阿伯科隆貝,本可移居香港或是海外,最終毅然留在大陸,投身古都北京的規劃建設,卻又因一紙“梁陳方案”而被打成右派,顛沛流離——

這就是陳占祥的悲喜人生。

問題原因

毛澤東

看到《梁陳方案》後,

毛澤東的回應卻是:“

有那么一個教授,要把我們從北京城裡趕出去。”躊躇滿志的領袖自然有他的宏偉理想。他要把北京建成一個擁有1000萬人口的大城市。他要把北京建成一個現代化的工業城市:毛主席希望有一個現代化的大城市,他說他希望從天安門上望去,下面是一片煙囪。

周恩來

不僅是毛澤東主席如此,政務院總理

周恩來也力主徹底改變北京的面貌。1958年4月14日,周恩來提出,“根據毛主席的指示:今後幾年內應當徹底改變北京市的都市面貌。” 周恩來就人民大會堂過大的問題時,還曾指出:“大並沒有什麼不好,就是要好社會主義之大,喜社會主義之功。”

其他人

很多中共高級領導人也普遍認為:“改造北京還是少保留一些舊東西好,像

故宮可以保留下來,讓後代看看過去的情形,有一些東西可以不要就不必保留了。”而

長安左門、長安右門、

地安門、牌樓等古建築之被拆除,被認為是“今後徹底迅速地改建舊城的一個良好的開端”。 北京市副市長

吳晗,1953年5月曾對

梁思成說:“您是老保守,將來北京城到處建起高樓大廈,您這些

牌坊、宮門在高樓包圍下豈不都成了雞籠、鳥舍,有什麼文物鑑賞價值可言!”

結果

一切都按照領袖的意志,朝著《梁陳方案》相反的方向,迅猛的展開了。

首先是

天安門廣場的改造。當時的蘇聯專家們不顧中國學者反對,執意要在北京看到一個

莫斯科紅場的翻版,堅持必須以天安門為政治中心,擴建廣場,以備民眾遊行所用。關鍵是,這完全符合最高領導人的意志。

同時,中國各地紛紛掀起了拆城競賽。50年代中期,北京拆除城牆的民眾運動進入了高潮。

關於中央人民政府行政中心區位置的建議 (本文由

梁思成,

陳占祥合寫於1950年2月。)

建議

早日決定首都行政中心區所在地,並請考慮按實際的要求,和在發展上有利條件,展 拓舊城與西郊新市區之間地區建立新中心,並配合目前財政狀況逐步建造。

為解決目前一方面因土地面積被城牆所限制的城內極端缺乏可使用的空地情況,和另一方面 西郊敵偽時代所辟的"新市區"又離城過遠,脫離實際上所必需的銜接,不適用於建立行政 中心的困難,建議展拓城外西面郊區

公主墳以東,月壇以西的適中地點,有計畫的為政府行 政工作開闢政府行政機關所必需足用的地址,定為首都的行政中心區域(見圖一)。

西面接連現在已有基礎的新市區,便利即刻建造各級行政人員住宅,及其附屬建設。亦便於 日後的發展。

新中心同城內文化風景區,博物館區,慶典集會大廣場,商業繁榮區,市行政區的供應設備 ,以及北城,西城原有住宅區,都密切聯繫著,有合理的短距離。新中心的中軸線距復興門 不到二公里。

這整個新行政區南面向著將來的鐵路總站,南北展開,建立一新南北中軸線,以便發展的要 求,解決舊城區內擁擠的問題。北端解決政府各部機關的工作地址,南端解決即將發生的全 國性工商企業業務辦公需要的地區面積。

為什麼會失敗

現在的觀點來看“梁陳方案”預見到了現在北京所面臨的很多問題,是一個非常優秀的城區建設方案,但因為一些原因最終還是沒有被決策者所採納。但這些原因是什麼?為什麼我們放棄了“老北京”的“‘完整保護’的選擇”?這種選擇是必然的么?如果僅僅是感嘆我們現在“生活在‘梁陳方案’的‘讖語’裡面”,也許這會是“梁陳方案”更大的損失了。

雖然不成體系、也不完整,只是一些零碎的想法,我還是把自認為“梁陳方案”之所以失敗的原因列舉一下作為自己的備忘:

一言堂當時那個年代,

毛澤東的發言表態太重要了。而毛澤東更是沒有了解到北京城老建築的價值。從

陳占祥的口述中談到,面對

北京城牆拆留問題時,“當時領導派人來開會,說拆城牆是毛主席的意思”。梁思成也說過“毛主席不懂建築,是不能領導建築的。”當然,這也是當時特殊的政治環境,梁思成和陳占祥只能接受。所以可以說,《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》如果沒有讓毛澤東接受,基本上是不可能獲得成功推行的。

沒有及時有效地宣揚北京城市設計的理念這一點包括兩個方面:第一是對象,第二是時機。

關於“對象”。按照項目管理的思想來說,梁思成和陳占祥最首先犯的錯誤就是沒有充分識別“項目干係人”。從我目前看到的資料來看,梁思成和陳占祥兩人在提出《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》之前對於高層領導的影響只有《梁思成致聶榮臻信》,而《梁思成致周恩來信》都只是《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》提出之後的事情了。周恩來對待老北京建築的態度可以在後來拆除牌樓時和梁思成的談話看出來 —— 周恩來說“夕陽無限好,只是近黃昏”。從目前我看到的資料來看,周恩來是沒有對《梁思成致周恩來信》有任何批覆的。在王軍的《梁陳方案的歷史考察》中就有相關的描述:

種種跡象表明,“梁陳方案”未被採納,與毛澤東有關。曾擔任

彭真秘書的馬句向筆者回憶道:“蘇聯專家提出第一份北京建設意見,聶榮臻見到後,非常高興,送毛主席。毛主席說:照此方針。所以北京市的規劃就這樣定下來了,即以舊城為基礎進行擴建。”

“‘梁陳方案’被否定,主要不是沒有錢,而是主席反對。因為在

文化大革命時,紅衛兵曾傳出這么一句話來:毛主席說,中南海皇帝住得,我為什麼住不得?可見,毛主席對‘梁陳方案’很惱火:為什麼一定要讓中央人民政府搬出去?所以我覺得這個方案最主要是毛主席不欣賞,如果毛主席欣賞的話,蘇聯專家的意見是不在話下的。”梁思成夫人

林洙回憶說。

梁思成之子

梁從誡則向筆者提起一個鮮為人知的情況:“一位熟知當年情況的老同志告訴我,‘梁陳方案’提出後,毛主席很不高興,他說:聽說有位教授要把我們轟出去?”

因此,我認為梁思成和陳占祥沒有充分識別“項目干係人”,對已識別出來的“項目干係人”也沒有有效的施加影響。

關於“時機”。梁思成和陳占祥太過於注重專業,而沒有充分考慮到“項目干係人”《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》的影響,沒有在提出《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》之前對“項目干係人”施加足夠的影響。我們來看看《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》競爭對手蘇聯專家對項目干係人的影響:

陳占祥的口述中提到“1949 年蘇聯專家團來到中國,非常隆重,到北京後,他們搞了一個規劃草圖,我們反感。開國大典,蘇聯專家在天安門城樓上,指了指東交巷一帶的空地,認為可在那裡先建設辦公樓,主張一切發展集中在天安門周圍,第一項工程就在東長安街。”

“

阿布拉莫夫透露了一個重要信息,就是毛澤東認為政府機關應該在城內。”“1949 年 12 月 19 日,北京市建設局局長曹言行、副局長趙鵬飛提出《對於北京市將來發展計畫的意見》,表示‘完全同意蘇聯專家的意見’。”

我們可以看到,隨著蘇聯專家團的到來,他們對高層的影響就一直沒有停止過。而在此期間,梁思成和陳占祥對高層的影響可以說是微乎其微,就連《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》也是 1950 年 2 月提交,而此時代表官方的《對於北京市將來發展計畫的意見》早在 1949 年 12 月 19 日就已經提交,這樣的差距對於兩個方案的最終命運無疑是有巨大的。

《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》自身的不足實際上樑思成和陳占祥所提出的《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》是比較倉促的,是作為“整體保護”方案的最後反戈一擊提出的,因此在建議中存在一些缺陷。在闡述“發展西郊行政區可以逐步實施,以配合目前財政狀況”時:

首先我們試把在城內建造政府辦公樓所需費用和在城西月壇與公主墳之間建造政府行政中心所需費用作一個比較:

(一)在城內建造政府辦公樓的費用有以下七項:

購買民房地產費。

被遷移居民的遷移費(或為居民方面的負擔)。

被遷移的居民在郊外另建房屋費,或可鼓勵合作經營。(作為部分幹部住宅。)

為郊外居民住宅區修築道路並敷設上下水道及電線費。

拆除購得房屋及清理地址工費及運費。

新辦公樓建造費。

植樹費。

(二)在城西月壇和公主墳之間建造政府行政中心的費用有以下四項:

修築道路並敷設上下水道及電線費。

新辦公樓建造費。

幹部住宅建造費。

植樹費

在以上兩項費用的比較表中,第(二)項的 1 ,2 ,3 ,4 四種費用就是第(一)項中的 4 ,6 ,3 ,7 四種費用。

我們從中並沒有看到老城區保護和修繕應該支付的費用。也許正因為這樣的原因,蘇聯專家阿布拉莫夫提出建設新市區“就是承認市內一百三十萬的人口對政府是沒有益處的”。而正式這樣的原因,現在還有不少人認為堅持當年的看法,認為拋棄舊城是不對的。在王軍的《梁陳方案的歷史考察》中也有相關的描述:

這至今仍代表了建築學界不少人的觀點。當年與梁思成在都市計畫委員會共事的陳乾,在晚年仍然評論說:把舊北京封存起來當建築藝術陳列館,聽起來的確動聽,但做起來卻寸步難行。不說別的,光說垃圾這一項,當陳列館的設計就是空中樓閣。當年東西長安街的南側,垃圾堆有兩層樓高,遠遠望去如同城牆。如果按照梁公的方案,集中精力去開闢新區,把舊城封存作藝術陳列館,古建築固然精美,但在垃圾堆和污泥濁水上欣賞,於中國人的臉面上又能有多少光彩?

梁陳方案

梁陳方案