秦趙會盟

秦趙會盟是中國古代歷史上的真實

故事,

司馬遷的《史記》把當年的“

澠池會盟”描寫得活靈活現,戲曲《將相和》把秦趙會盟表演得有聲有色。這個故事發生在古河洛地區、今豫西

澠池縣。古

秦趙會盟台位於今

澠池縣城西約1公里,澠水和羊河之間,1941年,曾在

衛立煌、章士釗等人的贊助下予以重修。1986年,

澠池縣大規模重修

會盟台,使其顯得空前

壯觀。台高14米,台頂呈八角形,中央建亭子,雙層八角尖頂仿古式,上覆金色琉璃瓦,高8米。亭中豎四方形巨碑,上刻《重修古秦趙會盟台碑記》及著名書法家舒同、楚圖南等人的題詞,為

澠池縣著名的人文景觀之一。

秦趙會盟台

秦趙會盟台於是,

趙王決定去

澠池赴會,並和

藺相如一同前往。大將軍

廉頗將趙王送到邊境,在分別的時候,廉頗和趙王約定說:“這次大王去

澠池,估計路上來回的行程,加上會見的時間,前後不會超過三十天。為了防止意外,要是過了日期還不回來,請大王讓我們立太子為王。”

趙王同意了。

廉頗還在邊境上部署了軍隊,防備

秦國的進攻。

趙王到了

澠池,和

秦王會見了。雙方見面行過禮,便在宴席上敘談。

秦王飲著酒,慢慢高興起來,就有意侮辱

趙王。他對

趙王不客氣地說:“我聽說你喜歡彈瑟,我這裡有瑟,請你彈一曲給我們聽聽!”趙王不敢推辭,只好彈了一曲。這時

秦國的御史走來,把這件事情寫在簡上:某年某月某日,

秦王和

趙王在澠池宴會,

秦王命令趙王彈瑟。

藺相如認為這是對

趙國的莫大侮辱,心裡十分惱火。於是他上前對

秦王說:“

趙王聽說秦王擅長

秦國的樂器,我獻上一個缶(瓦罐),請你敲擊缶讓大家快活快活。”

秦王大怒,不肯答應。

藺相如見

秦王不肯敲,便端起缶走過去,跪獻給秦王,秦王還是不肯敲。

藺相如說:“現在我離大王只有五步,如果大王不答應我的要求,在這五步之內,我拼著不要腦袋,也要以頸血濺你一身。”意思是要和

秦王拚命。

秦國的大臣們見

秦王沒有占到便宜,就說:“今天相會不易,請

趙王獻出十五座城替秦王祝福!”

藺相如也不示弱,說:“既然趙王獻城替秦王祝福,那么請秦王把國都

鹹陽獻出替趙王祝福!”一直到宴席結束,藺相如為了維護國家的尊嚴,機智而勇敢地和秦國的君臣進行了針鋒相對的鬥爭,秦國始終沒有占到便宜。當時

秦國知道趙國的大將

廉頗率領軍隊駐紮在國境邊上,也不敢貿然動武。自此,秦、趙兩國之間暫時保持了和平的局面。

澠池會盟是秦、趙兩國政治外交上的一場較量。由於

藺相如不顧個人安危,機智勇敢,挫敗了

秦國的囂張氣焰,滅了秦國的威風,長了

趙國的志氣,因此在歷史上傳為佳話。

歷史記載

據《史記.廉頗

藺相如列傳》記載,

秦昭襄王時(公元前282一公元前280年),

秦國三次發兵攻趙,趙國失利而不屈服。秦為征服趙,又開始政治與外交上的鬥爭。公元前279年,

秦昭襄王派人告訴

趙惠文王,為使兩國和好,雙方可在

澠池會盟。

會盟之時

陪同

趙王前往的是趙國

上大夫藺相如。

秦王與

趙王會飲時,脅迫趙王鼓瑟,並令史官記入秦史,使趙王感到無比難堪。這時,

藺相如正氣凜然地強請

秦王擊缶,亦令趙國史官記人趙史。

秦國官員不服,脅令趙國割15城給

秦王祝壽,

藺相如也迫請秦國割都城

鹹陽給

趙王祝壽。如此針鋒相對,舌槍唇劍,直到宴會終了,

秦王也未能撈到絲毫便宜,只得與

趙王言歸於好。

為表示偃旗息鼓,停止戰爭,雙方士兵捧土埋藏兵器以示友好,遂成會盟高台。

葵丘會盟

歷史記載

周惠王想廢掉太子鄭,立自己

愛妃生的兒子豐子帶為太子。

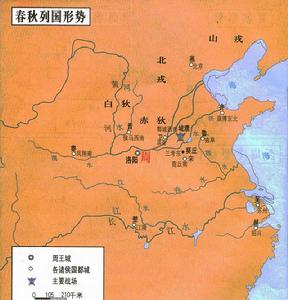

春秋列國形勢圖

春秋列國形勢圖 齊桓公為了保全太子的地位,以諸侯要拜見太子為藉口,在公元前655年5月,聯合八國諸侯在

首止開大會,太子鄭在首止和諸侯見了面,一起住了幾個月。

周惠王覺得太子鄭不聽使喚,但又無力和

齊桓公抗爭,就偷偷派人去勸告

鄭國不要參加結盟。

鄭國聽了

周王的話,離開了

首止,剩下的七個諸侯共同締結了共輔太子的盟約。後來,齊國又去攻打

鄭國,鄭國也參加了盟約。不久,

周惠王死了,太子鄭即位為

周襄王。

周襄王對

齊桓公十分感激,派人給他送了祭肉、珍貴的弓箭和車子。

齊桓公利用這個機會,於公元前651年在

葵丘(今河南蘭考、民權境內)會合諸侯,招待

周王的使者。

盟約內容

史書記載說,

春秋五霸,以

齊桓公最盛;齊桓公九合諸侯,以葵丘之會最盛。在葵丘之會上,

齊桓公代表諸侯各國宣讀了共同遵守的盟約。其主要內容是:不準把水禍引向別國;不準因別國災荒而不賣給糧食;不準更換太子;不準以妾代妻;不準讓婦女參與國家大事。這些內容,有些是各國在經濟上互相協作的要求,有的是維護宗法統治秩序的需要。條約規定,“凡我同盟之人,既盟之後,言歸於好。”通過

葵丘的盛會,

齊桓公終於達到了聯合諸侯,稱霸中原的目的。

孔子評價

孔子評價說:“

管仲輔佐

齊桓公,稱霸諸侯,統一天下,老百姓到現在還受到他們的恩賜啊!沒有

管仲,都要撥散頭髮,衣襟開向左邊,變成蠻族統治下的人民了。”桓管幾十年的活動,順應了當時王室衰微,大國崛起的形勢,採取了一系列符合當時形勢的對內對外政策,對

齊國的社會發展,對捍衛中原先進文化免受戎狄等落後民族的破壞,建立了一定的功績。

踐土會盟

城濮之戰後,晉軍在楚軍營地住了三天,吃繳獲的軍糧,到四月八日才班 師回國。四月二十九日,晉軍到達衡雍,在踐土為

周襄王造了一座行官。

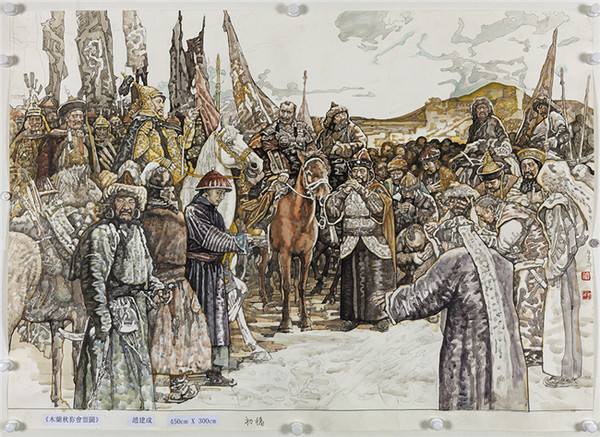

諸侯會盟

諸侯會盟 在

城濮之戰前的三個月,

鄭文公曾到楚國去把

鄭國軍隊交給楚國指揮,現在

鄭文公因為楚軍打了敗仗而感到害怕,便派子人九去向

晉國求和。

晉國的

欒枝去

鄭國與

鄭文公議盟。五月十一日,

晉文公和

鄭文公在衡雍訂立了盟約。五月十二日,

晉文公把楚國 的俘虜獻給

周襄王,有四馬披甲的兵車一百輛,步兵一千人。

鄭文公替

周襄王主持典禮儀式,用從前

周平王接待

晉文侯的禮節來接待

晉文公。五月十四日,

周襄王用甜酒款待

晉文公,並勸晉文公進酒。

周襄王命令尹氏、王子虎和內史叔興父用

策書任命

晉文公為諸侯首領,賞賜給他一輛大輅車和整套服飾儀仗,一輛大

戎車和整套服飾儀仗,紅色的弓一把,紅色的箭一百支,黑色的弓十把,黑色的箭一千支,黑黍米釀造的香酒一卣,勇士三百人,並說:“

周王對叔父說:‘恭敬地服從周王的命令,安撫四方諸侯,監督懲治壞人。’”

晉文公辭讓了三次,才接受了王命,說:“重耳再拜叩首,接受並發揚

周天子偉大、光明、美善的命令。”

晉文公接受

策書遲出,前後三次朝見了

周襄王。

吳王夫差

吳王夫差黃池會盟

會盟裨益

公元前482年,魯國國主

魯哀公,

晉國國主

晉定公在黃池(今河南

封丘縣西南)約會

夫差,舉行會盟大典。

夫差異常興奮,因為魯國與

晉國都是老牌的

諸侯國,在諸侯國中頗有影響,如今對方邀請自己會盟,對於

吳國在諸侯心目中的地位是大有裨益的。

越王勾踐劍

越王勾踐劍於是調集中國可用之精兵,甲冑鮮明的朝黃池浩浩蕩蕩的出發去了。

勾踐得知訊息後,秘密在吳越邊境集結了三萬精兵,準備乘吳軍精銳盡出,

姑蘇只剩老弱殘兵之際,以迅雷不及掩耳之勢一舉攻進

吳國國都。

空城

夫差與

魯哀公、

晉定公,並排站在封禪台上,檢閱三軍,吳軍精銳盡出,聲勢壯大,夫差所到之處,三軍將士必齊聲鼓譟。魯、晉二公深畏服之。

夫差志得意滿。又與二公圍獵,頗多斬獲。二公贊曰:”真上馬可治軍,下馬可治國之君也。“

夫差聽到他一生中對於自己最高的評價,頓時有飛升的感覺一般,騰雲駕霧。兩個月後,

夫差帥大軍回到

吳國,

姑蘇城已空無一人。

徐州會盟

琅琊滅

琅琊作為繼

會稽(今

紹興)之後

越國的國都,是在

越王勾踐二十五年(公元前472年)的時候。當時,

越國趁

吳王率軍攻打

晉國之機,出兵截斷了

吳國的後路,從而滅掉了吳國,疆域北擴到了

琅琊地區。為了進一步稱霸中原,越王便在徐州與

諸侯會盟,與秦、晉、齊、楚諸國共同尊輔周室,被周元王封為“越伯”。兩年後的一個冬天,

越王勾踐臥病不起,死於

琅琊。

琅琊作為

越國國都,一共延續了二百多年,最後被楚國吞併。

牧野之戰

牧野之戰 勾踐會盟

正當

夫差在黃池縱橫天下之時,國都

姑蘇卻陷入了水深火熱之中,傾國中之兵逐鹿中原的

夫差永遠也不會想到那個曾經吃過自己糞便,當過自己馬夫的

勾踐能夠在瞬息間集齊五萬甲兵,揮師伐吳。慌了神的

夫差慌忙趕回

姑蘇,與越軍對峙於

笠澤,帶著驕縱之意的吳軍絲毫不將越軍放在眼裡,但越軍在

勾踐范蠡的訓練下,早已脫胎換骨,訓練有素。乘著夜色,越軍潛水渡河,拂曉時分如天兵般出現在吳軍的面前,吳軍大亂,死傷無數,元氣大傷,三年後,越軍圍困姑蘇,夫差自裁。

至此,年逾五十的

勾踐,終於當上了春秋歷史上最後一代

霸主,會盟於徐州,但此時,歷經200餘年的春秋時代也走到了尾聲。

盟津會盟

商朝末年

紂王無道,終日沉湎於酒色之中;他拒納忠言,濫施酷刑,還自恃大國而發動了曠日持久的征伐東夷的戰爭,使本已十分尖銳的各種矛盾和統治階級內部的鬥爭進一步加劇。激化了的內外矛盾,為

西周的崛起提供了良機。

周本為

殷商的附屬小國,經過文王

姬昌和武王

姬發兩代的苦心經營,國力日漸強盛起來,眾多諸侯前來歸附。文王為報殺父之仇,曾暗下決心,意欲攻滅

殷商,但鑒於殷商已有500餘年的統治根基,仍有強大的實力,未敢發動對商的戰略決戰,只是不斷蓄積力量,採取一些實際步驟,如西擊犬戎、

密須,消除後顧之憂;東攻邗、黎、

崇國,掃除了伐紂滅商道路上的障礙。

公元前1046年,文王去世,子武王繼位。次年夏,

武王率大軍自鎬京出發東進,不日來到黃河南岸的盟津(今洛陽市孟津

會盟鎮),鄰近部落

方國前來參加會盟,助威者達“

八百諸侯”。武王動員說,自己的祖先對上天功德無量,因此上天命先王(文王)滅掉殘暴的

殷商,拯救萬民,不幸先王早逝,將重任託付於我。為實現先王遺志,大家都要全力協助,共同完成先祖的功業!遂下令將士登上船隻,向黃河對岸進發。頃刻間,千舟競發,浪花飛濺,各路大軍迅速到達黃河北岸。但是,還未登入,武王就急令返回南岸。何以如此.原來這是武王預先安排的一次重大的渡河實戰演習,藉此試探商王朝的應變能力以及

諸侯國的

軍事實力。他看到商軍已有戒備,認為滅商的時機還不成熟,因而引兵西還。此次盟津軍事行動,史稱,“盟津觀兵”。

通過盟津觀兵,不期而會“

八百諸侯”,奠定了武王牢固的盟主地位,說明周有能力組織強大的軍事力量發動滅商的戰爭。

盟津觀兵兩年以後,商王朝統治集團內部分崩離析,曾想挽回

商朝覆滅命運的忠臣賢王悉遭厄運,王子

比干被殺,

箕子被囚,

微子逃亡,少師、太師奔周,

紂王身邊只剩下一些奸佞小人。王室內人心惶惶,無人再敢出來規勸

紂王。周武王認為伐紂滅商的時機已經到來。

武王十一年(公元前1043年),武王親率

戎車三百乘,虎賁三千人,甲士四萬五千人,東向伐紂。出發前遍告諸侯重新會師於盟津,共同與商軍決戰。從

鎬京出發的大軍,經

渭河人黃河,浩浩蕩蕩,順利抵達盟津渡口。在這裡,武王第二次大會諸侯。這次會合後的聯軍,既有同姓諸侯,也有西方和南方的羌、微、造、彭、濮、庸、蜀等部落

方國的部隊。武王召開誓師大會,向聯軍發布了誓師令(《壚.泰誓》),歷數

紂王“自絕於天”的種種罪行,宣布執行上天的旨意——懲罰紂王,伐商聯軍士氣旺盛,同仇敵愾,自盟津渡河後,乘虛而入,直奔

殷都朝歌。

盟津會師,敲響了商紂的喪鐘。之後,經過了決定性的

戰役——

牧野之戰,聯軍徹底打敗廠

商朝軍隊,攻入了

殷商國都

朝歌,

紂王走投無路,焚火而死,商朝滅亡,周朝建立。

歷史古蹟

秦趙會盟台

古秦趙會盟台位於河南省三門峽市

澠池縣城西南1公里處,在澠水、羊河匯流的台地上,距義煤集團本部不到10公里,位於解放軍駐澠池某部軍營門口。“

盟台夕照”是

澠池八景之首。

在漫長的歷史長河中,

會盟台飽經滄桑,歷代不斷予以修葺、重建。明萬曆二十四年(公元1596年),知縣王之都建亭於台上,後毀於兵燹;清嘉慶十三年(公元1808年),知縣甘揚聲重建碑亭,後又遭損毀。民國三十年(公元1941年),國民黨第一戰區司令長官

衛立煌和

章士釗等倡儀重修,由陸軍軍醫監

郭昌錦主持,動用建立陸軍休養院的經費,歷時4年落成。台呈梯形立體,四面各砌石階,頂部豎一碑塔,呈四稜錐形,高2米,每面寬38厘米,東面鐫刻蒲城

寇遐隸書“古

秦趙會盟台”六個大字,其餘三面鐫刻的是章士釗所書本人填寫的《唐多令.景藺》詞一首以及衛立煌、郭昌錦撰寫的《重修秦趙會盟台記》和《重建秦趙會盟台記》。“文化大革命”中,

會盟台遭受破壞,護台基石和四面台階被全部拆除,唯存台頂碑塔。現存的

會盟台是1985年

澠池縣人民政府在原存遺蹟的基礎上重新修建的。地平至亭頂高22米,其中台高14米。東西兩面各砌台階52級。台上亭高8米,系雙層八角挑檐尖頂式仿古建築。亭正中豎一四方碑碣,西面為“重修古秦趙台碑記”,東、南、北三面分別為中國著名書法家

舒同、

楚圖南、肖勞的題詞。

會盟台的修建,使古台重放異彩,再現丰姿。

秦趙會盟台

秦趙會盟台戚城

----古代諸侯會盟次數最多處

中國歷史上曾經出現過合久必分、分久必合的局面。 特別是周朝實行

分封制,在中國封了許多侯國、食邑,它們之間相互兼併,爭霸圖雄,打打談談,談談打打, 長此反覆,把歷史推向

戰國時期。在這種特定歷史條件下,戚城為時人所睹目。

戚城

戚城戚城,位於濮陽市區。城垣呈長方形,周長1.5公里,城牆最高處8.3米,東、西、南三面有城門遺蹟。城東36米、80米處有兩個土丘,傳為會盟台和

孔悝墓。這座古城在春秋戰國之際,時而歸晉,時而附衛,爭奪不休,它又是

東晉諸國的西部門戶,直接威脅著東方小國的安全,因此有許多國家在這裡會盟談判。據《春秋》和《左傳》記載,各國諸侯或使者從公元前 626年至公元前531年,95年間曾在這裡會盟8次,參加者有衛、晉、宋、魯、陳、鄭、齊、曹、邾、藤、薛、吳、曾、莒等15國,可說是古代“東方聯合國”。

秦趙會盟台

秦趙會盟台 吳王夫差

吳王夫差 越王勾踐劍

越王勾踐劍 牧野之戰

牧野之戰 秦趙會盟台

秦趙會盟台

秦趙會盟台

秦趙會盟台 吳王夫差

吳王夫差 越王勾踐劍

越王勾踐劍 牧野之戰

牧野之戰 秦趙會盟台

秦趙會盟台