物種介紹 孔子鳥 (Confuciusornis)的形態與德國的

始祖鳥 有許多相近的特徵,例如,頭骨沒有完全癒合,

肱骨 比

橈骨 長,手上長有3個帶爪的指,等等。孔子鳥的個體與雞的大小相近,上下頜沒有牙齒,有一個發育的角質喙;它的脊椎骨退化,胸骨發育,尾巴很短。 從進化角度來看,孔子鳥的形態特徵比始祖鳥顯得進步,生活時代也應該比始祖鳥晚。不過孔子鳥的研究者、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的

侯連海 研究員當初認為,孔子鳥的形態與上中農近似,它們的時代也大致相當,即都是距今大約1億4千萬年前的

侏羅紀 晚期。

孔子鳥復原圖 學名:confuciusornis sanctus hou,zhou et al.,1995

學名來源(etymology):

孔子 為中國古代思想家、教育家,“聖賢”是歷代封建王朝贈於孔子的封號。

產地和時代(locality and age):中國遼寧省北票市上園鎮四合屯,晚侏羅世義縣組下部。

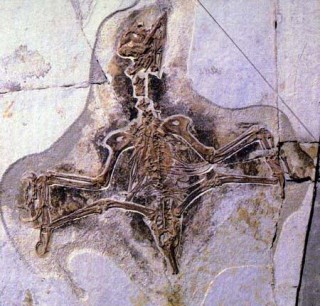

保存現狀:基本完整的個體。

形態特徵 聖賢

孔子鳥屬 蜥鳥亞綱 ,是世界最早最原始的鳥類之一,其主要特徵是:頭骨各骨塊不癒合,尚具有其爬行類祖先遺留下來的眶後骨,牙齒退化,出現了最早的角質喙。前肢仍有三個發育的指爪,胸骨無

龍骨突 ,肱骨有一大氣囊孔等等。

生活習性 生長發育 人們根據聖賢孔子鳥和其他早期鳥類的肢體骨骼去研究鳥類的進化情況。骨從內向外的生長(增積)有著與樹的年輪相似的過程,這樣就可以了解它們個體的發育過程。在顯微鏡下,人們通過觀察骨的橫切面就可以了解到孔子鳥不同生長時期的狀況。

孔子鳥蛋化石 觀察的結果是,孔子鳥和其他白堊紀的鳥類的骨外層生長非常緩慢,比起恐龍和現代鳥類有著更少的血管組織。因此認為古鳥類比現代鳥類要更長的時間達到成熟。對化石胚胎的研究使人們明白了其中可能的原因:第一批鳥是

早成雛 ,甚至孵化後不久就能飛。這種理論認為,雛鳥把大部分能量花費在飛行上而非生長上。這種狀態一直到新鳥品種的出現,這種鳥非常細心的照顧新生的雛鳥。雛鳥就不必在出生後如此快地學會飛行,以脫離雙親獨自生活,而是將自己攝入的能量大部分用在生長上,也就進化出

晚成雛 。

另一種觀點認為,在鳥類的進化過程中,鳥類的生長因受到限制而導致體型越來越小,比起其恐龍祖先要小得多。

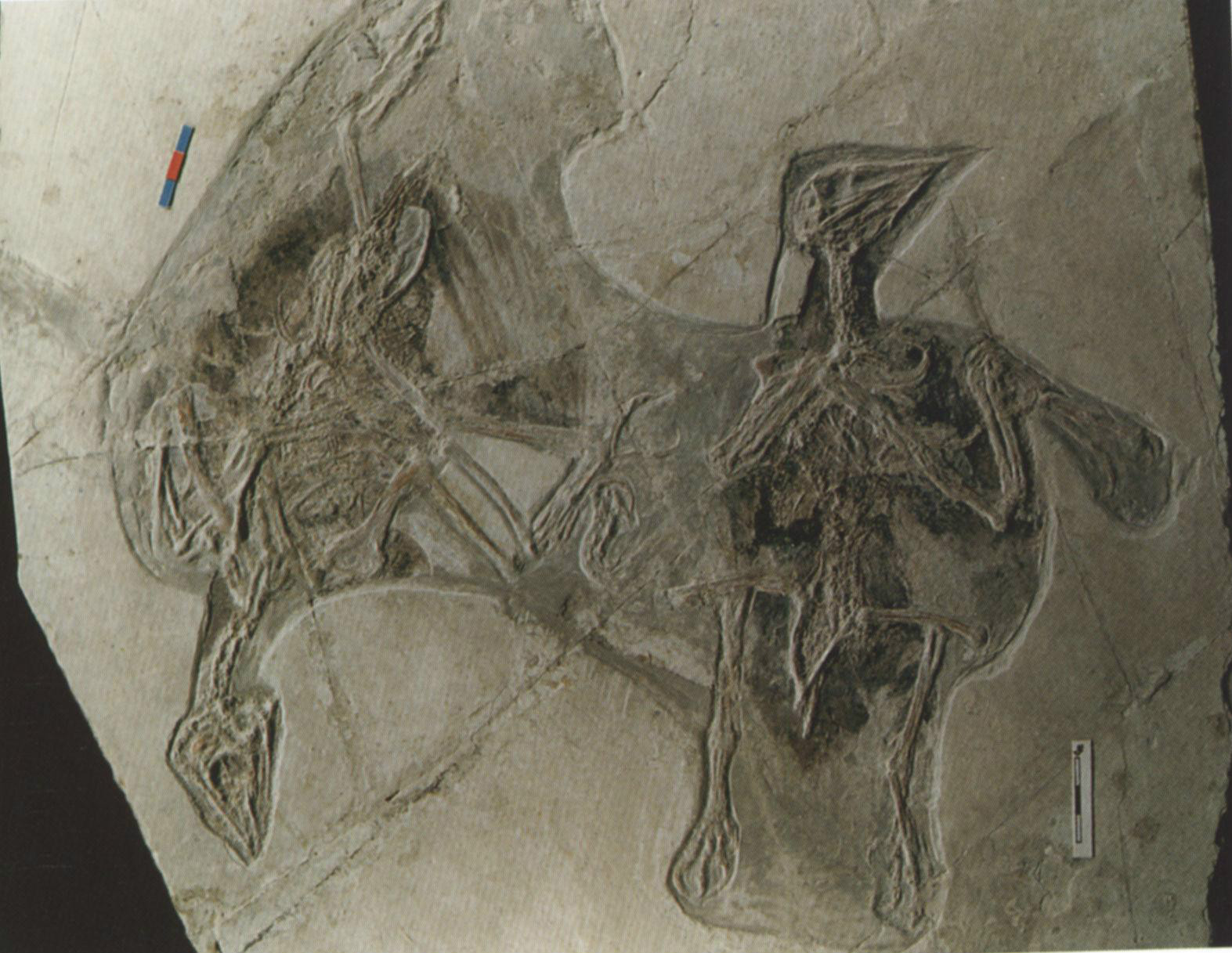

兩性異形 孔子鳥的化石樣品在羽毛上顯示了差異:大概5%到10%的樣品顯示有一對長的尾羽。

孔子鳥 比翼雙飛 很多研究人員相信這是性別特徵。如果這一觀點成立,孔子鳥就是最早的

兩性異形 鳥類。

這種兩性異性在行為學上有著很多可能性:首先存在

擇偶 ,來自其中一別性的個體會觀察異性的羽毛。如果有長尾羽的是雄性的話,根據上面提到的性別比例失調,可能出現

一夫多妻制 現象。但是,若雄性參與護幼活動,例如保護雛鳥等,這種制度有其經濟性的一面。

這種羽毛上的差別提示,早在下

白堊紀 的鳥類,就可能有複雜的社會行為。

生活方式 不同的古鳥類研究小組對孔子鳥的飛行能力有不同的看法。孔子鳥的手和腳有大的彎曲的爪子。這讓人想到,孔子鳥的飛行器官沒有足夠的力量原地起飛。為此,孔子鳥會用爪子爬到樹上,然後從上面墜落,在這種

自由下落 的過程中開始拍打翅膀起飛。這種觀點卻有違一個事實——孔子鳥的腳相比近現代鳥類的在抓取方面相對較弱。這種理論的反對者認為,孔子鳥的骨骼其實已經足夠起飛,能通過助跑加速完成起飛。

孔子鳥 侯連海小組認為,孔子鳥可能是一種

植食性 動物(Hou u. a. 1999),但有別於其他在熱河組發現的鳥類化石,直到如今仍沒能找到有關孔子鳥胃內容物的標本,以直接證明該觀點的正確。

大量的孔子鳥骨骼化石是在四河屯的湖沉積物中發現的,這可以推斷孔子鳥喜歡尋覓湖邊地帶生活。在有些地層的標本密度超過40件/100㎡,推斷可能是由於

火山爆發 造成很多孔子鳥同時死亡,它們的屍體被雨水從岸上被沖刷到湖中。所以,孔子鳥可能和其他很多近現代鳥類一樣,過的是群居生活,或在某一段時間集中在一起。

歷史研究 發現研究 在發現長有羽毛的恐龍之前,即早在1993年,遼寧北票市附近的

四合屯 農民楊雨山釆集到一副近30厘米的鳥類化石,後來化石收集者張和又收集到一些鳥類的前肢和顱骨的化石。及至1995年,由

侯連海 所帶領的研究小組對該鳥進行了描述並命名為

聖賢孔子鳥 。很快人們就發現四合屯是個鳥類化石庫,中國隨即成為世界古鳥類研究的中心。到2000年前後,共發現了超過1000件孔子鳥屬的化石標本。

聖賢孔子鳥並不是孔子鳥屬的唯一種。研究小組在1997年和1999年間再發現三個新種,但其中兩種的存在受到爭議。在同一出土地點,1996年發現遼寧鳥,1999年又發現長城鳥等新的鳥屬。遺憾的是,1990年代末盜挖行為使很多化石流失。孔子鳥化石是目前化石

黑市 最搶手的化石之一。當局採取措施防範盜挖化石行為時,已經有數以百計的標本,被非法挖掘並流到國外。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(IVPP)的古生物學家周忠和表示,大約80%的孔子鳥化石被走私出境或在國內非法販賣。大部分買主是日本、德國和美國的私人收藏家,原因是這些國家沒有法律禁止這類化石的進口。

孔子鳥 化石 當孔子鳥屬被首次描述之時,人們就已經相信,

四合屯 和

尖山 溝所屬的

熱河組 和發現始祖鳥的

索倫霍芬 石灰岩年紀相仿。1999年從放射性碳測定法得到的數據來看,四合屯化石層的

同位素 年齡為1.24億年,就是說熱河組年紀比

霍倫 索芬 的更輕(下白堊紀相對於晚侏羅紀)。根據和

始祖鳥 (1億5千萬年前)的解剖學對比,孔子鳥明顯更“年輕”一點。

起源進化 鳥類的起源是個謎。一般認為鳥類起源於恐龍,但也有觀點認為鳥類是恐龍的近親。恐龍起源說以在中國發現的帶羽毛的恐龍和孔子鳥、以及在德國發現的始祖鳥為根據,但這一說法並沒有被普遍接受。

孔子鳥化石 孔子鳥的描述者侯連海就堅持認為:從擁有雙弓型頭骨的

杜氏孔子鳥 來看,鳥類起源於

初龍類 ,而非恐龍。也就是說,初龍類是鳥類、恐龍、

鱷魚 和鱷蜴(Tuatara)等的共同祖先。也有人認為,

長鱗龍 這種動物的羽毛是該種非恐龍動物向鳥類進化的標誌。但是這種長鱗龍也是恐龍同時代的生物,因此這種假設並沒有否定鳥類出現於約1.5億年前的中生代。

即使是接受恐龍起源說的學者之間,也存在很多不同的觀點。比如,有學者認為:兩腳直立的恐龍首先從地上轉移到樹上生活,上肢仍然短小。經過一段時間後,這些恐龍會在兩樹之間跳躍,上肢變長,開始出現羽毛。後來這些帶羽毛的上肢成為它們的“降落傘”進行滑翔,直到最後成為可以飛行的翅膀。在

熱河組 發現的

中國鳥龍 、

尾羽龍 、

小盜龍 等帶羽毛的恐龍,是恐龍起源說的直接證據。從始祖鳥的化石來看,這1億5千萬年前的鳥類始祖雖然有明顯的鳥類特徵,但同時也帶有明顯的爬行動物特徵。其爬行類的特徵為:口有牙齒;尾由18-21個分離的尾椎骨構成;前肢有3枚分離的學骨,指端具爪。其鳥類的特徵為:有羽毛,有翼;骨盤為“開放式”;後足具4趾,3前1後。體形大小如

烏鴉 ,只能滑翔,尚不能飛行。

它正是當時

達爾文進化論 在鳥類進化上所預言的“缺失的一環”,同時也是進化論正確性的一個證據。而孔子鳥,根據其解剖特徵(例如尾椎融合為

尾綜骨 和無牙的

喙部 )則在始祖鳥的基礎上向現代鳥類更進一步。雖然孔子鳥還保留了某些爬行類動物的特徵(如雙窩型顱骨),但孔子鳥離“爬行類動物”的血緣關係無疑比起爬行類與始祖鳥來說是更遠了。

羽毛是鳥類起源與進化的另一個重要問題。因為只有解釋清楚羽毛的出現,才能真正理清鳥類的起源。以前一直認為羽毛來自鱗片,但這種看法與新近得到的觀察結果相牴觸。有些專家認為,孔子鳥的羽毛和始祖鳥所披的一樣,是第五階段的羽毛:外羽片與內羽片不對稱,羽小枝之間已出現鉤連,這些都是現代鳥類的羽毛常見形式。而在早期帶羽毛的恐龍(如小盜龍)的羽毛則是對稱的,是第四階段的羽毛。另外,羽毛和鱗片都是由

β-角蛋白 構成。羽毛基底部鞘與哺乳動物的毛髮的成分相同——都是

α-角蛋白 。

讓人難以理解的是,鳥類在短短3千萬年內的演化是如此之快:因食物性質的改變和鳥類嗉囊的出現,使得由始祖鳥的有牙口部發展到孔子鳥無牙的角質喙;而始祖鳥23節尾椎骨到了孔子鳥身上,則融合為尾綜骨。

解剖比較 1980年代起,當始祖鳥被證實時間上和解剖學結構上有異於當時已發現的鳥類化石之時,人們也發現了很多填補進化史空缺的過渡物種——孔子鳥就是其中之一。孔子鳥和始祖鳥相似,它的外形既顯示了一些鳥類祖先(

獸腳亞目 )已有的近同形特徵,也顯示了一些在鳥類進化過程中新出現的離態特徵。孔子鳥的顱骨有一些很特別的地方:孔子鳥的喙和現代鳥類一樣沒有牙齒,但同時代的鳥屬如

遼寧鳥 (Liaoningornis)和

燕鳥 (Yanornis)卻是有牙的;枕骨部分有如雙

顳孔 型爬行動物的構造:在(Orbita)眼眶後有成對的顳孔(下顳孔和上顳孔),其它的鳥類包括始祖鳥,都沒有這樣的顳孔。

顱骨重構 孔子鳥的飛行器官比始祖鳥的有所改進。一些標本的胸骨有一扁平的突起,這和現代鳥類的龍骨突相似。能飛行的鳥類發展出膨大的龍骨突,為重要的飛行肌肉提供附著點,使得翅膀能夠上下拍動。與始祖鳥相比,孔子鳥有延長了的喙突(Coracoid),這表明了孔子鳥的肩部肌肉在向現代鳥類進化過程中比始祖鳥更進一步。

這個伶盜龍捕食藝術圖中的古鳥參考了孔子鳥 孔子鳥的胸腔通過帶鉤突的肋骨和胸骨肋得到加強。

叉骨 和始祖鳥和各種(非鳥)

獸腳類 動物一樣,不是叉狀,而是飛去來器狀。

在大量的重構圖中,孔子鳥的手顯得更原始。實際上掌骨 (Metacarpalia)II和III在近腕骨處和月骨融合為腕掌骨(Carpometacarpus)。現代的鳥類,其手的融合更進一步,只有第一隻手指能活動,即拇指,上有小翼羽,作用是飛行時控制氣流。以如今的資料來看,孔子鳥和始祖鳥都沒有小

翼羽 。這個身體構造直到一個例外(小盜龍),才在高等鳥類中如Eoalulavis(拉丁語:早期小翼羽鳥)出現。 孔子鳥的上肢終於一個膨大的胸部突起,上有一橢圓的孔。但這個孔的作用熱不清楚,但這是孔子鳥的一個自體衍征,就是說這個屬與眾不同之處,能藉此將其與其他鳥屬獨立開來的特徵。2002年,同樣是在

熱河組 的地層中被發現的會鳥(Sapeornis)被描述,它有這類似的上肢構造。據此認為,這個特徵比以前推測的更廣泛存在於早期的鳥類當中。

孔子鳥(和會鳥)藉以與始祖鳥,

脅空鳥龍 (Rahonavis)和

熱河鳥 (Jeholornis)(這三種在一些研究中被認為是恐龍,另一些是鳥類)相區別的重要特徵是骨性尾的縮短和最後幾節尾椎融合成為

尾綜骨 。這樣的身體構造對飛行定向有很大的好處。

表 1: 孔子鳥與其它鳥類比較得出的原有的和新出現的特徵

牙齒

大部分物種有

+

-

雙顳孔(雙顳孔型頭骨)

+

-

+

-

少部分是

-

+

+

飛去來器狀

飛去來器狀

銳角型(V字形,叉狀)

喙突 (Coracoid)長,撐柱形

-

-

+

+

胸骨 (Sternum)有龍骨突 (Carina sterni)

-

-

- (其中一些有

+(有飛行能力的鳥類有)

胸骨肋(和胸骨相連的肋骨)

部分有

-

+

+

腹膜肋 (Gastralia)

+

+

+

-

有鉤突的肋骨(Processus uncinatus)

部分有

-

+

大部分有

上肢有膨大的帶孔的三角胸肌突起 (自體衍征)

-

-

+

-

掌骨 I- III 融合成腕掌骨(Carpometacarpus)

-

-

+ (融合之發生在近手腕處)

+

跖骨II- IV融合為跗跖骨(Tarsometatarsus)

部分有

+

+

+

存在跖骨 V

+

+

+

-

部分有

+

+

+

小翼羽 (Alula)

部分有

-

-

+

分類學 屬

孔子鳥科除了孔子鳥屬外還有

長城鳥 (Changchengornis),兩者的區別是,後者的

喙部 更短,上肢孔缺失,肩胛帶各結構的外形區別,還有第一個向後的腳趾(後趾Hallux)的長度。根據後趾的長度推測,長城鳥抓取的能力強於孔子鳥。

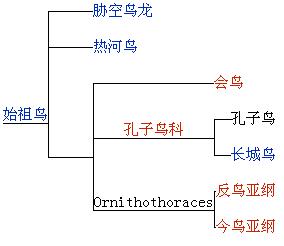

孔子鳥譜系2004年版,現已更新 孔子鳥屬的共有特徵是喙部無牙,上肢三角胸突起的近四邊形外形,胸骨V形後邊和手爪比例。

在2001年被描述的

錦州鳥 (Jinzhouornis)也是出土自

熱河組 岩層,同樣屬於孔子鳥屬。但缺乏細節描述。

種

直到目前為止四個屬於孔子鳥屬的種中,根據路易斯·恰佩(Luis M. Chiappe)帶領的研究小組(Chiappe u. a. 1999)有兩種作廢:

孫氏孔子鳥 (Confuciusornis suniae)和

川州孔子鳥 (Confuciusornis chuonzhous),它們與

聖賢孔子鳥 (Confuciusornis sanctus)所謂的種間差別是不存在的。所有屬於這兩個種的標本和當時大部分的標本一樣歸到聖賢孔子鳥中。

杜氏孔子鳥 (Confuciusornis dui),1999年被描述的第四個種,和聖賢孔子鳥的區別在於手的比例,顱骨的外形和構造以及胸骨和胸

骨肋 的構造上。

中生代鳥類譜系

在

尾綜骨 鳥目(Pygostylia)中的孔子鳥科的動物屬於鳥類中較原始的形式。其較高級的後代,屬於Ornithothoraces,它們脊椎骨數目(Thoracalia)較少,第一個手指形成小翼羽Alula(參看上面的解剖比較列表。)所有的現代鳥類都是來源於 “Ornithothoraces”。

孔子鳥化石 中國發現 1984 年

甘肅鳥 的發現令人難以置信地證明

始祖鳥 並不是鳥類演化和主系,這使得全世界為之震驚。1989年9月在我國遼寧又發現了

中生代 鳥類化石。這些是在德國之外的地方首次發現的時代最早的鳥類。從此古生物界鳥類研究熱的序幕被拉開了。1993年在遼西發現了年代僅次於始祖鳥的更早的

化石 ,這就是後來著名的孔子鳥。它們大約生活在

侏羅紀 晚期到

白堊紀 早期這一階段。從94年後古生物學家們雲集遼西,數以萬計的鳥類化石源源不斷地被發掘出來,全世界古生物學界幾乎都把目光都投向了這裡,鳥類研究進入到一個全盛時期。著名鳥類學家a.feduccia教授稱:“尤其是來自中華人民共和國的新材料……構成了我們認識早期鳥類的基礎”,許多美國學者甚至認為世界現生鳥類很可能起源於中華人民共和國。和以往一樣最熱門的 孔子鳥較始祖鳥稍晚(極有可能是同一時期的)。其特點是頜骨無牙齒,取而代之的是角質喙;肱骨近端有一大的氣囊孔,第一指骨爪特彆強大而尖利,第二指骨爪收縮;胸骨較大,呈片狀並有一短的後側突;恥骨遠端沒有恥骨腳以及尾椎骨縮短,基本形成

尾綜骨 等,這些都是

始祖鳥 所沒有的進步性狀,同時也是區別於早白堊紀鳥類的重要特徵。孔子鳥的發現一方面更進一步證實始祖鳥非鳥類進化主流,另一方面打破了它獨霸侏羅紀始鳥百餘年一統天下的局面,使得人們的研究更全面和充分了。

孔子鳥化石 孔子鳥的意義 在下面的

地層學 列表中,以古老(下方)到年輕(上方)的順序,列舉了

熱河組 鳥類發現的地層。

組

層

古鳥

Ornithothoraces

今鳥亞綱

九佛堂組

孔子鳥屬Sapeornis chaoyangensis )Jeholornis prima )

Sinornis santanensis Longchengornis sanyanensis )Cuspirostrisornis houi )Largirostrornis sexdentorius Boluochia zhengi )Longipteryx chaoyangensis )

北山朝陽鳥Chaoyangia beishanensis )Yanornis martini )Yixianornis grabaui )Songlingornis linghensis )

熱河組

金剛山層

孔子鳥屬

---

---

大王杖子層

孔子鳥屬

嬌小遼西鳥Liaoxiornis delicatus )

---

尖山溝層

聖賢孔子鳥Confuciusornis dui )Changchengornis hengdaoziensis )

豐寧原羽鳥Protopteryx fengningensis )Eoenantiornis buhleri )

Liaoningornis longiditris

其他的鳥種類不同,孔子鳥的存在歷史超過1500萬年,就是熱河組地層的形成時。這些表明,孔子鳥相比與之競爭的鳥類雖然在飛行方面略遜一籌,但在身體構造方面卻更先進一些。

從中還可看到進化的軌跡,直到九佛堂組的形成之前,

反鳥亞綱 一直在其在白堊紀滅絕之前主宰著多個

生態系統 。有趣的是,比起孔子鳥,與始祖鳥更相似的原始熱河鳥(

Jeholornis prima )直到熱河組形成末期才出現。

藏品信息 中國古動物博物館孔子鳥藏品圖片1 圖片描述 :此圖為遼寧北票市四合屯孔子鳥的標本照片。保存單位 :中國古動物博物館

中國古動物博物館孔子鳥藏品圖片2 圖片描述 :擾﹫為遼寧地區孔子鳥的標本照片。保存單位 :中國古動物博物館

孔子鳥復原圖

孔子鳥復原圖

孔子鳥蛋化石

孔子鳥蛋化石 孔子鳥 比翼雙飛

孔子鳥 比翼雙飛 孔子鳥

孔子鳥 孔子鳥 化石

孔子鳥 化石 孔子鳥化石

孔子鳥化石 顱骨重構

顱骨重構 這個伶盜龍捕食藝術圖中的古鳥參考了孔子鳥

這個伶盜龍捕食藝術圖中的古鳥參考了孔子鳥 孔子鳥譜系2004年版,現已更新

孔子鳥譜系2004年版,現已更新 孔子鳥化石

孔子鳥化石 孔子鳥化石

孔子鳥化石 中國古動物博物館孔子鳥藏品圖片1

中國古動物博物館孔子鳥藏品圖片1 中國古動物博物館孔子鳥藏品圖片2

中國古動物博物館孔子鳥藏品圖片2