基本介紹

人物生平,個人著作,翻譯書目,詳細介紹,筆名由來,凡人不凡,才子“報人”,筆耕不止,日記,動盪中讀書,

人物生平

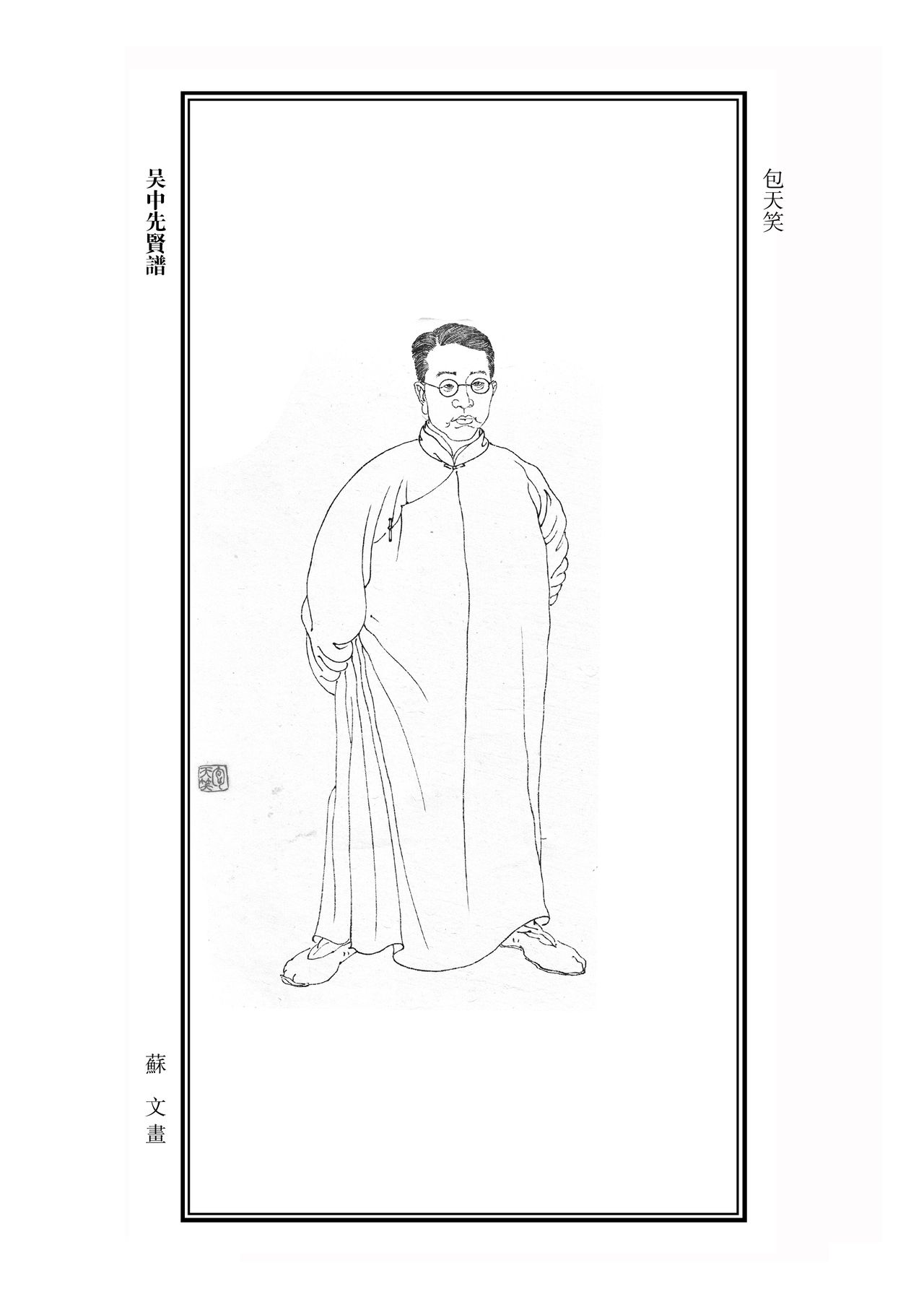

小名德定,初名清柱,成年後改名公毅,字朗孫,號包山,筆名天笑、春雲、微妙、迦葉、拈花、秋星閣主、釧影樓主等。江蘇吳縣人。

1876年2月26日生。江蘇吳縣(今蘇州)人,幼進私塾,為富家開館,19歲中秀才。1900年與友人合資在家鄉開辦了東來書莊,並自任經理,爾後又集資發行《勵學譯編》,並發表翻譯小說《迦因小傳》(與蟠溪子合譯)。《勵學譯編》以經營新書刊為主,主要經售中國留學生在日本出版的《江蘇》、《浙江潮》等期刊,以及《支那疆域沿革圖》等日本新書、雜誌。譯介日本文的書刊,將國外的新思想、新技術向中國傳播。

1901年,他創辦了《蘇州白話報》,該報是以《勵學譯編》的名義出版的,委託蘇州臨頓路毛上珍書局用刻雕版印刷。32開線裝本,先是每7天出一期,後改為每10天出一期,內容以政論、新聞為主。文字深入淺出,簡明扼要,深受歡迎。

1902年,為了尋找刊物、尋找更好的譯本,包天笑積極往來於蘇州、上海之間。在上海,他籌辦的“金粟齋譯書處”出版了嚴譯名著《穆勒名學》、 《社會通詮》 、《群學肆言》、《原富》等。同時,他積極與《中外日報》交往,並與表兄尤子春合資翻印當時已為禁書的譚嗣同《仁學》一書,半贈半售,以廣宣傳。

清光緒三十一年(1905年)來滬,參加南社。1906年2月,包天笑正式定居上海後,應狄楚青、陳影韓之邀到《時報》任外埠新聞編輯,兼編輯附刊《餘興》,開近代報紙文藝副刊之先河。他每日為報紙寫6篇文章,余時寫小說。時報館附設的《小說時報》創刊後,他和陳景韓輪流擔任主編,併合作小說創作,這個刊物培養了不少年輕作者,後來,大多成為鴛鴦蝴蝶派健將,所以被視為最早具有鴛鴦蝴蝶派傾向的刊物。《婦女時報》也是時報館附設的,包天笑是第一任主編。他力主鼓吹新的婦女觀,撰寫發表了《包仲宣女士哀辭》、《最大之敬告》等雜文評論。其刊出的小說作品或多或少探討了新的家庭觀。

1912年,包天笑應張元濟之邀,去商務印書館兼職,參加編寫國文教科書和主編課外閱讀物《新社會》。次年,日本新聞界邀請他和《申報》張生平、《時事新取》馮心友、《神州日報》余大雄、《中華新報》張群等赴日訪問。有感於國外的種種見聞,回國後他寫了《考察日本新聞略述》一文,在《時報》上介紹日本之行。

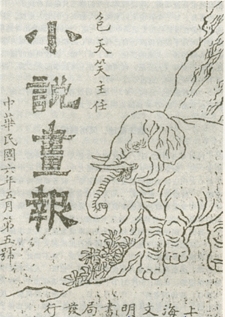

1915年至1917年,步入中年的包天笑先後在文明書局發行的刊物《小說大觀》和《小說畫報》任主編。他把推崇科學、注重道德教育,作為辦刊宗旨。《小說大觀》創辦時,由他執筆《例言》聲明:該刊將大力提介“宗旨純正、有益於社會、有助於道德之作”,而“無時下浮薄狂盪誨盜寫淫之文。”他深知文言有礙於文字的普及,於1917年就任《小說畫報》說編時大張旗鼓地提倡白話文。他說:“小說以白話為正宗。”並在發刊詞《短引》中自我檢討:“鄙人從事小說界十餘寒暑矣。唯檢點舊稿,翻譯多而撰述少,文言多而俗話鮮,頗以為病也。蓋文學進化之軌道,必由古語之文學變而為俗話之文學,中國先秦之文多用俗話,觀於楚辭,墨、莊方言雜出,可為證也。”《小說畫報》創刊後,內容以文為主,輔有圖畫,而文字全是白話。成為雅俗共賞,頗受民眾歡迎的刊物。

後來他又為大東書局編《星期》 ,在刊物上用釧影、愛嬌、拈花等筆名發表了不少小說和雜文。1922年,47歲的包天笑加入青社。社友有周瘦鵑、許廑父、胡寄塵、許卓呆、范煙橋、畢倚虹等舊派小說主將。包天笑為該社起草社章。隨後又加入“星社”。同年,青社社刊《長青》創刊,包天笑任編輯主任,執筆《本社的緣起》。又任《星報》撰述員。1928年,他應社長周瘦鵑之聘,任上海群書瀏覽社介紹人。

1935年,在上海《立報》,繼張恨水之後接編《花果山》副刊。民國26年(1937年)抗日戰爭爆發後,這位被人稱為言情小說家的包天笑,出於對日本侵略者的憤恨,也為《救亡日報》撰寫抗日救亡的政論和雜文。

個人著作

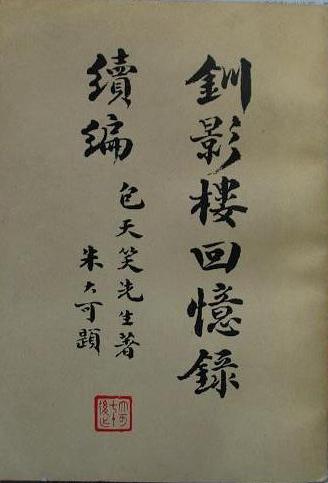

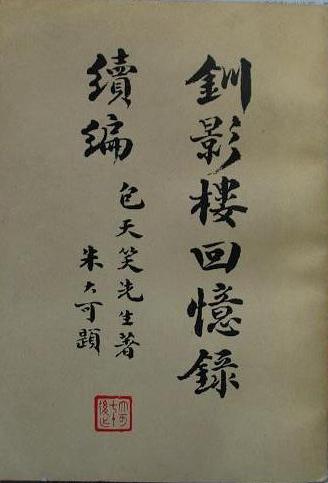

《一捻紅》(小說)1906,小說林社《短篇小說叢刊》與冷血合著,1906—1907,灌文書刊社 包天笑《釧影樓回憶錄續編》

包天笑《釧影樓回憶錄續編》

包天笑《釧影樓回憶錄續編》

包天笑《釧影樓回憶錄續編》《孤雛感遇記》(小說)1913,商務

《考察日本新聞記略》1918,商務

《童子偵探隊》(小說)1920,小說林社

《天笑短篇小說》(上下冊)1920,中華

《留芳記》(小說)1925,中華

《包天笑小說集》1926,大東

《甲子絮談》1926,大東

《富人之女》(小說)1926,上海自由雜誌社

《人間地獄集》1927,上海自由雜誌社

《埋石棄石記》(小說)1931,商務

《大時代的夫婦》(小說)1943,(桂林)中國旅行社

《釧影樓回憶錄續編》1973,1971,香港大華出版社

翻譯書目

《迦因小傳》(小說)英國哈葛德著,與楊紫麟合譯,1901,上海文明書局 包天笑《釧影樓回憶錄》

包天笑《釧影樓回憶錄》

包天笑《釧影樓回憶錄》

包天笑《釧影樓回憶錄》《無名之英雄》(上中下冊,小說)法國迦爾威尼著,1904,小說林社

《秘密使者》(上下冊,小說)法國迦爾威尼著,1904,小說林社

《千年後之世界》(小說)日本押川春浪著,1904,群學社刊

《兒童修身之感情》1905,文明書局

《新法螺先生談》(小說)日本岩谷小波君著,1905,小說林社

《俠奴血》(小說)法國囂俄著,1905,小說林社

《血手痕》(小說)英國布拉克著,1906,江西(刊本)

《身毒叛亂記》(小說)英國麥度克著,與楊紫麟合譯,1906,小說林社

《六號室》(小說)俄國奇霍夫著,1909,小說明報社

《大俠錦披客傳》(小說)英國哈葛德著,與楊紫麟合譯,1909,小說時報社

《紅女懺恨記》(小說)與聽鸝合譯

《天方夜談》與屺瞻生合譯,1928,中華

詳細介紹

包天笑,近現代小說家、翻譯家。原名清柱,改名公毅,字朗孫,別署拈花、天笑、釧影樓主等,吳縣人。其祖父瑞瑛為書生,三十歲而卒。父韻竹為遺腹子,因家道中落,初業商,後作幕。天笑六歲拜師受教。八歲開始閱讀中國古代小說和上海《申報》。十一歲開讀五經、唐詩,並命題作文。十七歲父亡,家更貧困,不得己設帳授徒。十九歲考取秀才。二十三歲開始學日文、英文,並在蘇州組織勵學會,開辦東來書莊,出售新書新刊。二十六歲創辦《勵學譯編》月刊,並在該刊發表翻譯小說《迦因小傳》(與蟠溪子合譯)。從此步人文壇。二十七歲時受蒯禮卿之派,赴上海經辦蒯之金粟齋譯書處,出版了嚴復所譯《原富》等七部著作,並翻印譚嗣同《仁學》一書,半贈半售,以廣宣傳。二十九歲應聘任山東青州府中學堂監督,並開始在報刊上發表著譯小說和雜文。三十一歲應聘赴上海任《時報》編輯,創設副刊《餘興》,開近代報紙文藝副刊之先河。從此開始了專業作家兼文學編輯的生涯。他所工作過的報刊及出版社不下十餘家,其中由他創辦或主編的文學期刊有《小說時報》(1909)、《小說大觀》(1915)、《小說畫報》(1917)、《星期》(1922)等。20至40年代,逐漸擺脫了編輯工作,專門從事創作和翻譯。1949年初前往台灣。1950年轉至香港,並定居於此,直至1973年去世,終年九十八歲。他在七十餘歲和九十餘歲時尚分別完成了《釧影樓回憶錄》和《釧影樓回憶錄續編》,合計五十餘萬字,可謂筆耕終生,至死方休。包天笑能詩文,但主要從事小說的創作和翻譯,僅長篇即多達數十種,短篇更不計其數。初為翻譯,並用文言體。直至1917年創辦《小說畫報》時,才幡然悔悟:“鄙人從事於小說界十餘寒暑矣,惟檢點舊稿,翻譯多而撰述少,文言伙而俗話鮮,頗以為病也。”(《小說畫報·短引》)從此注重創作,並儘量採用白話。在內容上特別重視所謂“教育小說”,是近代最早的兒童文學作家之一。其部分作品曾被採用為學校教材。他創作的主要小說有《留芳記》、《上海春秋》、《人間地獄續集》(因畢倚虹已有《人間地獄》,故名)、《風流少奶奶》、《復古村》、《碧血幕》、《愛神之模型》、《滄州道中》、《布衣會》、《活動的家》等。著名的翻譯小說除《迦因小傳》外,尚有《馨兒就學記》、《孤雛感遇記》、《埋石棄石記》、《空谷蘭》、《梅花落》、《千里尋親記》等。其中部分作品曾被改編為電影搬上銀幕。 包天笑《小說畫報》

包天笑《小說畫報》 《上海春秋》前言

《上海春秋》前言

包天笑《小說畫報》

包天笑《小說畫報》 《上海春秋》前言

《上海春秋》前言筆名由來

包天笑,名公毅,乳名德寶,天笑是筆名。據《釧影樓回憶錄》中包的自述,彼時人們視小說為遊戲之作,多不用真實姓名,如陳蝶先署“天虛我生”,曾孟朴署“東亞病夫”等均是。 《通俗文學之王》的目錄

《通俗文學之王》的目錄

《通俗文學之王》的目錄

《通俗文學之王》的目錄天笑之筆名是隨意而取,並無特殊含義和出處,最早用於《迦因小傳》譯文發表時,署為“吳門天笑生”。後來簡化為“天笑生”,再後來簡為“天笑”,及至包天笑到了《時報》館,常常與陳冷血兩人輪流寫短評,陳署一“冷”字,包署一“笑”字,“吳門天笑生”只餘一 “笑”字了。子書上有“雷為天笑”之句,是對自然現象的一 種擬人化比喻。杜甫詩有“每蒙天一 笑,復似物皆春”,龔定庵有“屋瓦自驚天自笑”,譚嗣同有“我自橫刀向天笑”的句子,然包說他的筆名與此無乾。包用的筆名甚多,有仿“文文山”的“包包山”。“秋墨閣”、“釧影樓”兩個也是常用的。“釧影樓”是紀念其母以金絲手鐲周濟好友慷慨好義的仁德,故而用的最多。

綜觀包所用筆名,大多與蘇州有密切的關係,反映了他的家鄉觀念和對故土的依戀。

凡人不凡

包天笑幼年家道中落,就讀於表姊丈朱靜瀾處和二姑夫尤巽甫處。可謂之凡人,但他卻不流俗,非凡超群。轉徙逃難的痛苦使他倍加用功,博覽群書,靠自學掌握了中國傳統文化知識。為了維持生計,他17歲即開門授徒,走上了自食其力的道路。1894年,考取了秀才。1900年與友人合資在家鄉開辦了東來書莊,並自任經理,爾後又集資發行《勵學譯編》;1901年,他創辦了《蘇州白話報》,內容以政論、新聞為主。文字深入淺出,簡明扼要,深受歡迎。1908年,他加入江蘇教育學會。 《釧影樓回憶錄續編》

《釧影樓回憶錄續編》

《釧影樓回憶錄續編》

《釧影樓回憶錄續編》包天笑25歲時,經人推薦去江蘇候補道員蒯光典家任家庭教師,次年,受蒯光典的委託在滬籌備金粟齋譯書處,從而結識了薛錦琴、章太炎等一批文化名流。不久應葉浩吾、蔣觀雲之邀,先後在啟秀編輯局、廣智編譯所、珠樹園譯書處任職。1906年,他31歲時正式移居上海,開始主編和編輯了許多有影響的刊物,如《小說時報》、《婦女時報》、《小說大觀》、《小說畫報》等。他受聘為明星電影公司編劇,又創作了數部電影劇本,撰寫了多篇影評劇評。1909年加入南社,在南社第三次雅集上,當選為庶務。

1936年,61歲的包天笑與魯迅、郭沫若、沈雁冰等共同署名發表了《文藝界同人為團結禦侮與言論自由宣言》。“七七事變”後,積極為 《申報》`、 《南京晚報》撰稿。1947年,包天笑由上海去台灣居住,次年赴香港。1973年,包天笑在香港法國醫院病逝,享年98歲。

才子“報人”

包天笑的創作出版活動始發於25歲(1900)創辦“東來書莊”和發行《勵學譯編》。東來書莊由包天笑等8人集資百元,開設於蘇州養育巷冠子橋包叔勤家門口,後遷觀前街(施相公弄口)。以經營新書刊為主,主要經售《江蘇》、《浙江潮》等期刊,以及《支那疆域沿革圖》等日本新書、雜誌。《勵學譯編》主要依靠蘇州留日本學生楊延棟、楊蔭杭等人譯介日本文的書刊,將國外的新思想、新技術向中國傳播。

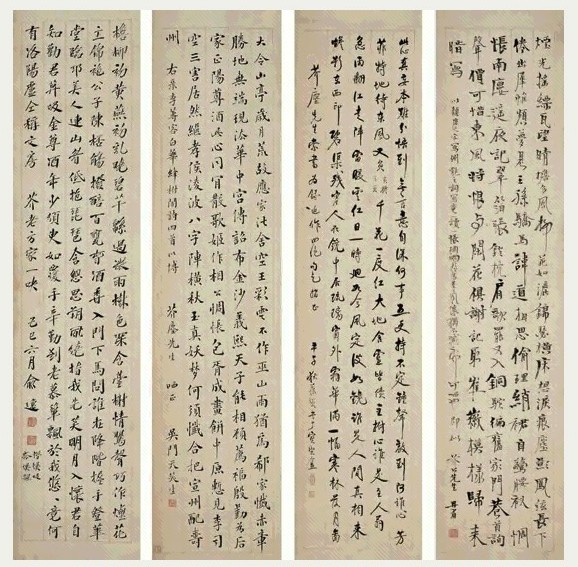

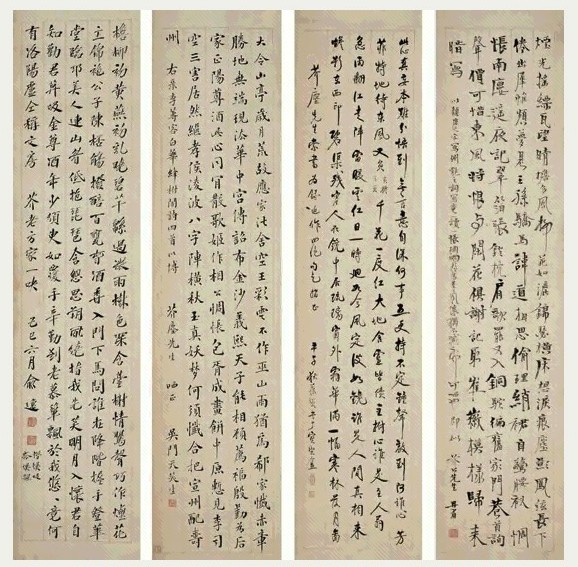

1901年10月,包天笑與其兄包子青一起創辦了《蘇州白話報》,館址建在蘇州護龍街砂皮巷口,該報的編輯、發行及撰稿人均採用筆名。大多數稿件是包氏兄弟所作;其資金主要由包子青提供。《蘇州白話報》除在蘇州有一個發行所和兩個代售處外,還在上海的《中外日報》 、杭州的《杭州白話報》等報社,以及安慶、南昌、無錫、北京等地設有代售處。該報面向鄉鎮讀者。包天笑說:“我們不願銷到大都市裡去,我們向鄉村城鎮間進攻,曾派人到鄉村間支貼了報紙(海報),第一期出版居然也銷到七、八百份……”該報是以《勵學譯編》的名義出版的,32開線裝本,先是每7天出一期,後改為每10天出一期。形式和內容都仿《杭州白話報》,欄目有“論說”、“新聞”、“歌謠”、“雜錄”等,把“世界新聞、中國新聞、本地新聞都演成白話,真是麻雀雖小,五臟俱全。關於社會的內容特別注意戒菸、放腳、破除迷信、講求衛生等等。有時還編一點有趣的使人猛醒的故事,或編幾支山歌,令婦女孩童們都喜歡看”(《馴影樓回憶錄》)。由於報紙通俗易懂,大眾化,深受讀者歡迎。但因發行量有限,加上經費不足等原因,只辦了二年。《社會通詮》 、《群學肆言》等。同時,他積極與《中外日報》交往,主張印行清末禁書《仁學》。 包天笑 己巳(1929年)作 書法 四屏 水墨紙本

包天笑 己巳(1929年)作 書法 四屏 水墨紙本

包天笑 己巳(1929年)作 書法 四屏 水墨紙本

包天笑 己巳(1929年)作 書法 四屏 水墨紙本1906年2月,包天笑正式定居上海,任《時報》外埠新聞編輯,兼編輯附刊《餘興》。他每日寫6篇文章及小說,《小說時報》創刊後,他和陳景韓輪流擔任主編,併合作小說創作,培養了不少鴛鴦蝴蝶派作者。並開創《婦女時報》,任第一任主編。

民國元年(1911)教育部召開臨時教育會議,公布國小學制改為初小四年、高小三年。商務印書館見機決定新編教科書。1912年,包天笑去商務印書館兼職,編寫國文教科書和課外閱讀物《新社會》。次年,應邀和《申報》張生平、《時事新取》馮心友、《神州日報》余大雄、《中華新報》張群等赴日訪問。

筆耕不止

包天笑的創作初期以譯作和文言短篇為主,後來一改以寫白話小說居重。但無論長篇還是短篇,均發表或連載於報刊上。從26歲開始連同晚年在香港,他從未停綴筆耕一共創作、翻譯了各類作品近200種。分別發表在《時報》、《月月小說》、《教育雜誌》、《中華小說界》、《消閒月刊》、《半月》、《紅玫瑰》、《太平洋畫報》、《珊瑚》、《上海生活》、《申報》、《南京晚報》 、《萬象》、《大上海》、《大眾月刊》、《風雨談》、《茶刊》和香港的《大華》等多種報刊上。他翻譯和創作了大量的教育小說、愛國小說、家庭小說、言情小說、人道小說等。無論長篇短制,名篇迭出。 包天笑傳記

包天笑傳記

包天笑傳記

包天笑傳記包天笑讀過日文,翻譯過《空谷蘭》和《梅花落》兩種日本小說,由有正書局出版,曾轟動一時,電影公司曾把它們搬上銀幕。他在曾孟朴辦的小說林編譯所兼職時,以秋瑾為主人公,把她的革命事跡貫穿起來,寫成《碧血幕》,在《小說林》上發表。他寫的《馨兒就學記》,屬於教育性質的小說,由商務印書館出版,當時的教育次長袁希濤看了後大為讚賞,給他頒發了獎狀。他有一位同譜兄弟楊紫麟,英文很好,偶在舊書店買到一部英國哈葛德的長篇小說殘本,認為很像《茶花女遺事》,便與天笑合譯,名《迦因小傳》,交文明書局出版。過了不久,林琴南把《茶花遺事》全書譯出來,由商務印書館出版,取名《迦茵小傳》,二書同時風行。他創作的《一縷麻》被梅蘭芳改編成京劇,上演後產生很大影響。梅蘭芳曾在《綴玉軒回憶錄》(載《大眾》月刊1943年2月1日)中稱讚改編成京劇的《一縷麻》:“感動了一些家長應允子女要求,解除封建婚約。”可為一證。1928年,上海中華書局將他翻譯的《一千零一夜》 、《異馬記》、《求珍記》、《神燈記》、《魔鬼記》等13篇合集出版,定名為 《天方夜談》 。

1931年,中華書局出版了他的《紀克麥再生案》、《八一三》、《空想花園記》、《拿破崙之情網》、《波蘭遺恨錄》等;有正書局也出版了他的《六號室》、《鏡名寫影》等。

日記

1949年3月22日,當這位古稀老人“忽然興起,又寫起日記來”時,南京政府正處於風雨飄搖之中,他在日記中詳細記下了前一天何應欽組閣後發表的內閣名單,政務委員尚有兩個名額空缺,“留給民、青兩黨”,可見國民黨直到此時仍要以民主社會黨、青年黨這些政治花瓶來裝飾其一黨政治的本質。第二天,他日記中說:“民、青兩黨,決定不參加行政院。”

其間,國民黨方面派和談代表一事成為包天笑關注最多的事之一,從他的日記中也不難看出蔣介石雖然名義上下野了,實際上仍在溪口鄉間操縱一切,從軍事到和談,莫不如此,而且是盡人皆知,遠在孤島的老人僅僅從收音機、報紙、人際來往中就了解得很清楚。比如,3月31日,主要和談代表張治中“昨天下午飛溪口,往訪問老蔣”。4月2日,“張治中登機前,接過兩次電話。一是吳忠信從溪口打來的,他答道:‘喂!我知道了,我們研究過了。’一是李宗仁打來的,他答道:‘代總統嗎?我們要走了,是!是!再見!’ ”4月19日,“吳忠信、吳鐵城、居正等,均往溪口請示”。

翻天覆地之際,他對青年學生的舉動尤其關心,記得很詳細。4月19日,“南京學生昨遊行,要求學生全面公費,與改善學校員工待遇,遊行者有五千人。上午,治安當局奉命未予阻止,並予維持秩序。下午,與國防部軍官收容總隊第三大隊官佐發生衝突,雙方互毆,各有受傷,但學生有受重傷的”……

動盪中讀書

一介文人了此生的包天笑即使在動盪的時局中也沒有停止過讀書,3月29日,他讀了曾親臨延安的美國記者史沫特萊《大地的女兒》,但未作隻字評語。5月6日,他借來郭沫若的散文集《今昔蒲劍》,5月12日讀了郭沫若《日本民族發展概觀》一文。台灣的圖書館書少得可憐,10月7日,“至圖書館換書,貧乏可憐”。 11月9日晚,他到圖書館換書,交還上次借的胡風評論散文《寫在混亂中》。“這個圖書館貧弱可憐,欲選取國外的名家小說亦無有,即有一二,亦被借空。我藏上海有許多好書,置之高閣,都不曾過目,對此不免悵惘。”11月26日,他到圖書館借得《佛蘭克林自傳》、《掙扎》各一冊。第二天的日記中說:“實無好書可讀也。”12月10日,他到圖書館換了洪邁的《容齋五筆》及李長之著的《北歐文學》 ——都是商務出版的。

73歲的他也放不下用了一輩子的筆桿。3月30日,他曾發表一篇取材於台灣高山族的一個短篇小說《天上人間》。後來11月27日,一批上海報人以上海銀行界為背景要在台灣辦《經濟快報》,都是熟人,向他拉稿,“幾有無可避免之勢”。11月29日,朱虛白、趙君豪請他吃夜飯。“要我在報上寫長篇連載小說,實在我真寫不出什麼來。今晚的宴會,大有敲釘轉腳之意。”無奈他只好寫了一篇滑稽小說《上海太太到台灣》交差。

他一面與大陸、香港的故舊同好一直保持著聯繫,並不時地想起一些前塵往事。3月25日,他收到通俗小說家姚鵷雛上海來信,誇他的“行書仍呈簪花之美,詩亦流麗清和,如中年美人紈衫,不事矜持,自然端麗”,他把這封信全部抄在日記中,或許他憶起了昔日的文學生涯,那些流年碎影。4月14日,一代報人胡政之在上海病故,他在16日的日記中說:“ 《大公報》 總經理胡政之,於前日以肝癌症逝世,年六十一歲。”

10月24日,他接到昔日在《時報》提攜過的滑稽小說家徐卓呆9月19日從上海寄出的明信片,路上有一個半月,他將其中“弟等生活,一切如常,無善狀可述”等寥寥數語都抄在了日記中,並繼續寫道:“此明信片,共貼郵票四十元,每枚十元。郵票作藍色,橫書‘華東郵政’四字,左角一星,照下面一火車頭、一農民、一商人,下橫書‘一九四九’年號。”