定義

特點

自

第四紀更新世晚期,約距今1 萬年左右的時期開始,全球進入冰後期。

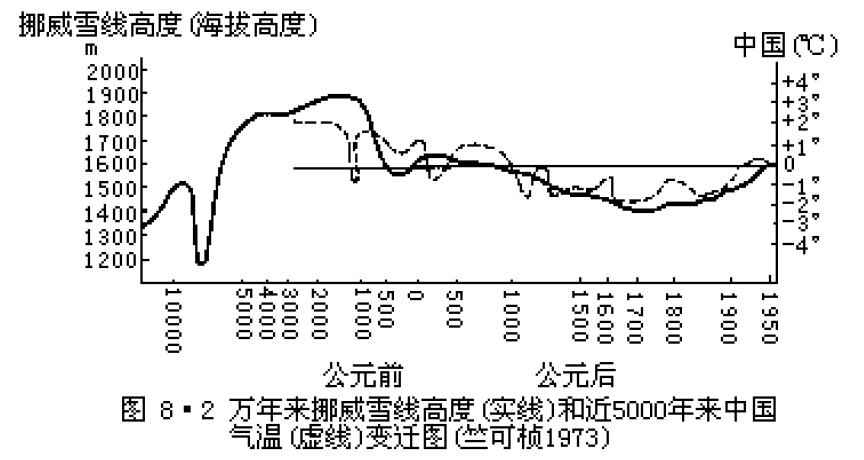

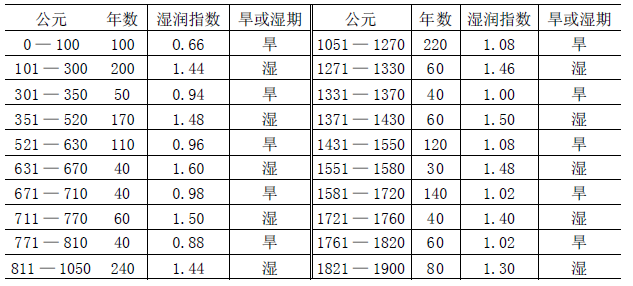

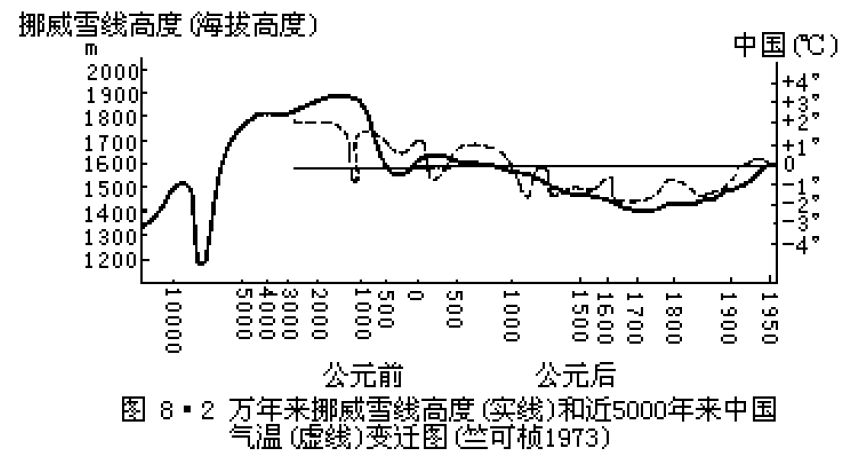

挪威的冰川學家曾作出冰後期的近1 萬年來挪威的

雪線升降圖(圖1)。從圖上看來近1 萬年雪線升降幅度並不小,它表明這期間世界氣候有兩次大的波動:一次是公元前5000 年到公元前1500 年的最適氣候期,當時氣溫比現在高 3° - 4℃(雪線升高表示溫度上升),也被稱為“全新世適宜期”;一次是15 世紀以來的寒冷氣候(雪線降低表示溫度下降),其中1550 - 1850 年為冰後期以來最寒冷的階段,稱

小冰河期,當時氣溫比現在低1° - 2℃。中國近5000 年來的氣溫變化(虛線)大體上與近5000 年來挪威雪線的變化相似,圖1 中兩條曲線變化趨勢大體一致。

圖1冰後期的近1萬年來挪威的雪線升降圖

圖1冰後期的近1萬年來挪威的雪線升降圖中國近5000年氣候

根據對歷史文獻記載和

考古發掘等有關資料的分析,可以將5000 年來我國的氣候劃分為4個溫暖時期和4 個寒冷時期。

第一次溫暖時期

公元前3500 - 1000 年左右(

仰韶文化到河南安陽殷墟時代)

黃河流域有象、水牛和竹等。估計當時大部分時間年平均氣溫比現在高2 ℃, 1 月溫度約比現在高3 °— 5 ℃,年降水量比現在多200mm 以上,是我國近5000 年來最溫暖的時代。

第一次寒冷時期

公元前1000 - 公元前850 年(西周時期)

《

竹書紀年》中有公元前903 年和公元前897 年漢水兩次結冰,緊接著又是大旱,氣候寒冷乾燥。

第二次溫暖時期

公元前770 - 公元初(秦漢時期)

氣候溫暖濕潤,《

春秋》中提到魯國(今山東)冬天沒有冰,《史記》寫到當時竹、梅等

亞熱帶植物分布界限偏北,表明當時氣候比現在暖濕。

第二次寒冷時期

據史書記載公元225 年

淮河結冰,在公元366 年前後從昌黎到營口的渤海海面連續三年全部結冰,物候比現在晚15 - 28 天。

第三次溫暖時期

7- 9 世紀(

隋唐時期,也被稱為“中世紀暖期”)

公元650 、669 和678 年的冬季,當時長安(今西安)無冰雪,梅和柑桔都能在關中地區生長。8 世紀梅樹生長於皇宮, 9世紀初西安還種有梅花。

第三次寒冷時期

華北已無野生梅樹。公元1111 年太湖全部凍結。公元1131 -1260 年杭州每10 年降雪最遲日期是4 月9 日比12 世紀以前推遲1 個月左右。公元1153 - 1155 年蘇州附近的南運河經常結冰,福建的荔枝兩次凍死(公元1110 年和1178 年)當時的氣候比現在寒冷得多。

第四次溫暖時期

短時間回暖。公元1200 年、1213 年、1216 年杭州無任何冰雪。元代初期西安等地又重新設立“竹監司”的衙門管理竹類,顯示氣候轉曖。

第四次寒冷時期

長達500 年。當時極端初霜凍日期平均比現在提早25 - 30天,極端終霜日期平均比現在推遲約1 個月。北京附近的運河封凍期比現在長50 天左右。估計17 世紀的冬溫要比現在低2 ℃左右。

綜上所述可見在近5000 年的最初2000 年中,大部分時間的年平均溫度比現在高2℃左右,是最適氣候期。從公元前1000 年的周朝初期以後,氣候有一系列的冷暖變動。其分期的特徵是:

溫暖期愈來愈短,溫暖的程度愈來愈低。從生物分布可以看出這一趨勢。例如,在第一個溫暖時期,我國黃河流域發現有象;在第二個溫暖時期象群棲息北限就移到淮河流域及其以南,公元前659 - 627 年淮河流域有象棲息;第三個溫暖時期就只在長江以南,例如,信安(浙江衢縣)和廣東、雲南才有象。而5000 年中的四個寒冷時期相反,長度愈來愈大,程度愈來愈強。從江河封凍可以看出這一趨勢。在第二個寒冷時期只有淮河封凍的例子(公元225 年),第三個寒冷時期出現了太湖封凍的情況(公元1111 年),而在第四個寒冷時期在17 世紀(如公元1670年)長江也出現封凍現象。

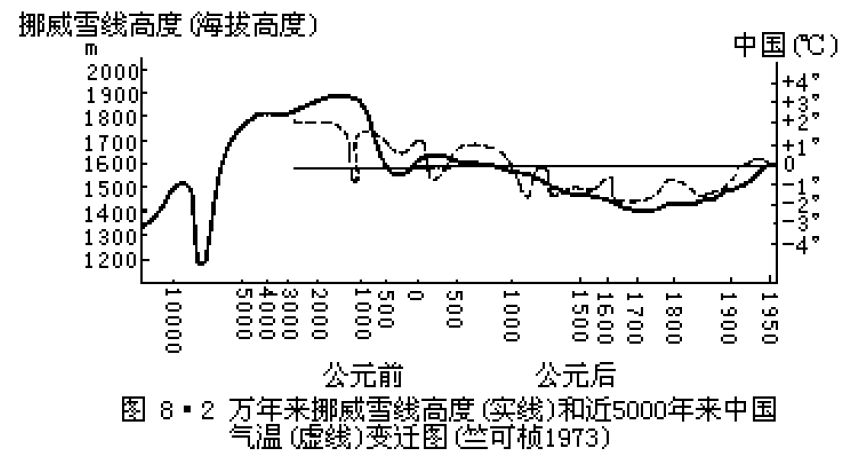

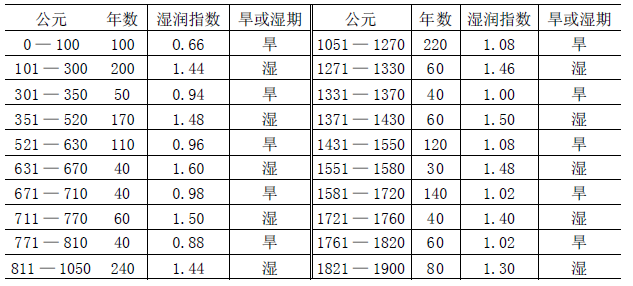

冰後期的氣候,在乾濕上也有變化,不過氣候乾濕變化的空間尺度和時間尺度都比較小。中國科學院地理所曾根據歷史資料,推算出我國東南地區自公元元年至公元1900 年的乾濕變化如圖3所示。其濕潤指數I 的計算方法為:I=2F/(F+D),式中F 為歷史上有記載的雨澇頻數,D 是同期內所記載的乾旱頻數,I 值變化於0 - 2 之間,I=1 表示乾旱與雨澇頻數相等,小於1 表示乾旱占優勢。對中國東南地區而言,求得全區濕潤指數平均為1.24,將指數大於1.24 定義為溫期,小於1.24 定為旱期,在這段歷史時期中共分出10 個旱期和10 個濕期。從表8·4 中可以看出各乾濕期的長度不等,最長的濕期出現在唐代中期(公元811 - 1050 年),持續240 年,接著是最長的旱期,出現在宋代,持續220 年(公元1051 - 1270 年)。

圖3 中國東南地區旱濕期

圖3 中國東南地區旱濕期全球氣候波動

氣候波動是全球性的,雖然世界各地最冷年份和最暖年份發生的年代不盡相同,但氣候的冷暖起伏是先後呼應的,圖2 給出近600 年來不同地區氣溫序列圖,這些氣溫序列是由不同作者套用不同的方法建立的,反映的地區也不相同,但卻有相當大的一致性。圖2 中的b、d、e 表明確實從公元1550 年前後氣溫出現明顯的負距平,開始進入寒冷時期,圖a 也有這樣的趨勢(可惜資料年數稍短),圖c 與圖f 則推遲到公元1600 年才進入寒冷期,所以17 世紀比較冷是一致的。18 世紀相對較暖,只有圖2中f 仍維持較冷,但至少在18 世紀前半期冷的程度也有所減弱,19 世紀又出現一個寒冷期,只有在圖e 相對冷的程度弱一些,大約在公元1800 - 1850 年之間氣溫達到最低,因此在歷史時期將公元1550—1850 年定為小冰期是有依據的。在小冰期中氣溫負距平約為-0.5℃。

圖2 近600年來氣溫變化

圖2 近600年來氣溫變化研究進展

黃土

劉東生(1985)和趙景波(1993)對黃土研究揭示,黃土中

CaCO3含量的變化反映了降雨量的多少。降雨量大,CaCO

3大部分被淋失,含量相應減少;反之,含量相應增大。因此,CaCO

3含量變化可作為反映降水量變化的一個氣候代替性指標。早先認為僅在北大西洋地區才存在的

新仙女木事件,實際上也存在我國的黃土地區,黃土高原沉積物中粉塵含量和格陵蘭冰心氧同位素的相關變化,為這一事件提供了證據。通過西部黃土的研究,Feng等(2006)運用

孢粉與古磁化率等指標將全新世大暖期的時間確定在7100 - 4490aBP。

湖泊沉積物

湖泊沉積物一直是陸上重建全新世古環境的重要信息載體。Stuiver於1975年報導了12個湖泊沉積剖面中有機質的

碳同位素值,探討了影響

值變化的一些因素及其與末次冰期以來氣候變化的關係;在我國,陳敬安等(2002)通過對雲南

程海的研究認為湖泊沉積物無機碳和碳酸鹽

組成具有氣候冷暖變化的指示意義:高值指示高溫期,低值指示相對寒冷期。

海洋沉積物

賈國東等(2000)通過對南海南部17962柱狀樣的

總有機碳,水生有機碳,陸源有機碳和生物矽含量的分析,認為南沙海區古生產力以及全新世以來一系列變冷事件在海洋沉積物中均有體現;劉振夏等(2000)認為沖繩

海槽DGKS9603孔岩芯的

曲線記錄了新仙女木事件等短尺度的古氣候突變事件,且可以與中國西北黃土、南海與北大西洋岩芯以及

格陵蘭冰芯記錄對比。

冰芯

O'Brien et al.(1995)研究了格陵蘭冰芯中

海鹽和沙塵含量,揭示出全新世時期該區海鹽與

陸相風塵濃度的最近一次快速上升與小冰期氣候變動一致。姚檀棟等(1991)在對敦德冰芯和

古里雅冰芯研究基礎上,通過對整個亞洲高緯度地區降水中穩定

氧同位素比率和降水時氣溫關係的研究,建立了定量模型,揭示了冰芯記錄的全新世以來氣候變化特徵,用出現在距今8.4 - 8.5 ka和2.9 - 3ka的兩次高溫事件將全新世劃分為早、中、晚三個階段。

泥炭

泥炭因其具有解析度較高、可以提取的信息量大、易於測年等優點而備受古氣候研究學者的重視。Sukumar等(1993)對印度南部尼爾吉里丘陵地區泥炭的

記錄,解釋出6 - 3.5ka BP出現的乾旱期和約600a BP出現短的潮濕期,將以前認為只局限於歐洲和北美洲發生的中世界溫暖器擴展到北半球;洪業湯等(1997)通過對金川泥炭纖維素的

的分析,提出了大暖期、新冰期、中世紀溫暖期和小冰期在該區存在的證據。

樹輪

樹輪的

記錄了樹木生長時的環境氣候信息,樹輪具有定年精確、解析度高等特徵,因此樹輪的

研究了全球全新世古氣候變化研究中的一個重要方向,是研究年間甚至季節間到百年時間尺度上氣候環境變化的有力工具。Yapp et al.(1982)得出樹輪的同位素隨年平均溫度的變化率與降水同位素隨年平均溫度的變化率極為接近。劉禹等(2002)運用樹輪穩定碳同位素重建了

賀蘭山1890年以來夏季(6 - 8月)氣溫,認為存在著2.56 - 2.63a的

準周期。

石筍

石筍由於其沉積剖面完整、年輪(微層)明顯和組分構造有序,能很好地保存同位素、微量元素組成及年齡信息,從而成為研究全新世古氣候與生態環境變化的理想載體。Wang et al.(2001)對南京

湯山葫蘆洞石筍進行碳氧同位素分析,首次發現了

末次冰期東亞夏季風活動區存在D-O旋迴,石筍

記錄與格陵蘭冰芯有很好的對應關係,同樣他對

董哥洞石筍的氧同位素研究揭示出全新世存在8.2ka變冷事件;覃嘉銘等(2004)通過對貴州都勻

七星洞4根石筍測年及穩定同位素分析,定位新仙女木事件為12.76 - 11.52kaBP,而他對貴州茂蘭石筍氧同位素記錄(2004)頁同樣比較精確的定位了新仙女木事件。

珊瑚

珊瑚礁在熱帶海域中廣泛分布,珊瑚生長速率高,可以提供高解析度的氣候變化記錄,成為研究熱帶海洋古環境變化的極好材料。Carriquiry等(1994)通過對珊瑚骨骼的碳氧同位素的分析,認為EI Nino事件使得海水溫度上升,不僅

值表現出負異常,

值也相應地表現出負異常;Yu et al.(2005)通過對中國南海珊瑚的Sr/Ca值和

值研究認為晚全新世表層海水溫度和夏季風強度都比較低,是因為北半球太陽輻射強度的降低,而近年的大氣中溫室氣體的增加導致中國南海海水錶層溫度和

值升高;他利用高解析度的TIMS U系統技術對死去的珊瑚進行研究,認為在過去的兩個世紀,珊瑚的數次大量死亡事件在時間上與EI Nino事件吻合,認為可能與EI Nino事件引起的表層海水溫度升高有關。

圖1冰後期的近1萬年來挪威的雪線升降圖

圖1冰後期的近1萬年來挪威的雪線升降圖 圖3 中國東南地區旱濕期

圖3 中國東南地區旱濕期 圖2 近600年來氣溫變化

圖2 近600年來氣溫變化