圖書簡介

精裝紙本,圖書大小:26cm×19cm ,出版時間:民國三十七年十月十日

出版單位:上海市文化運動委員會中國圖書雜誌公司。

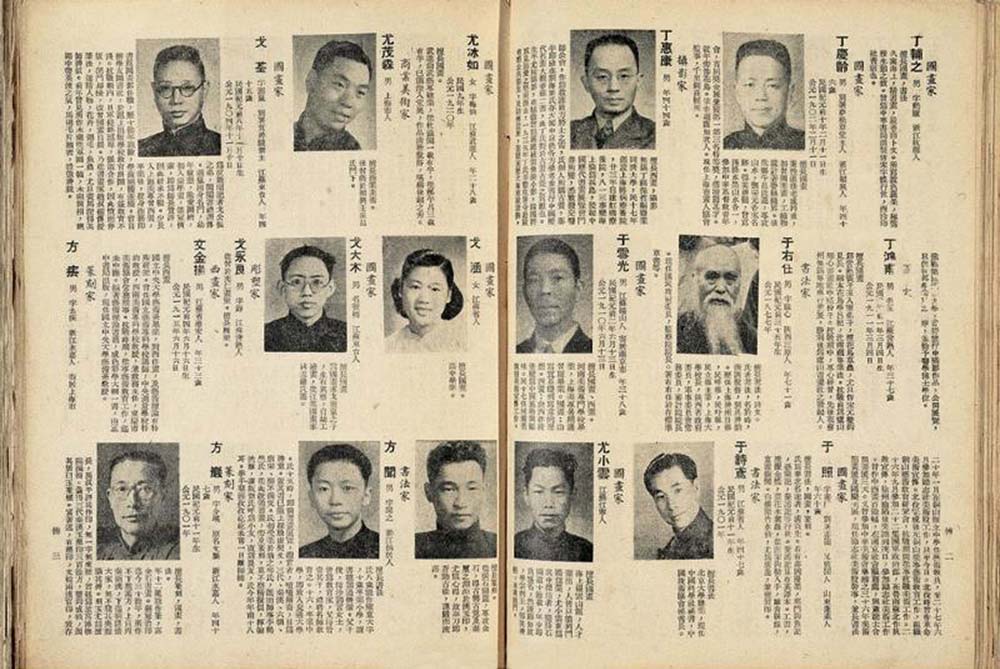

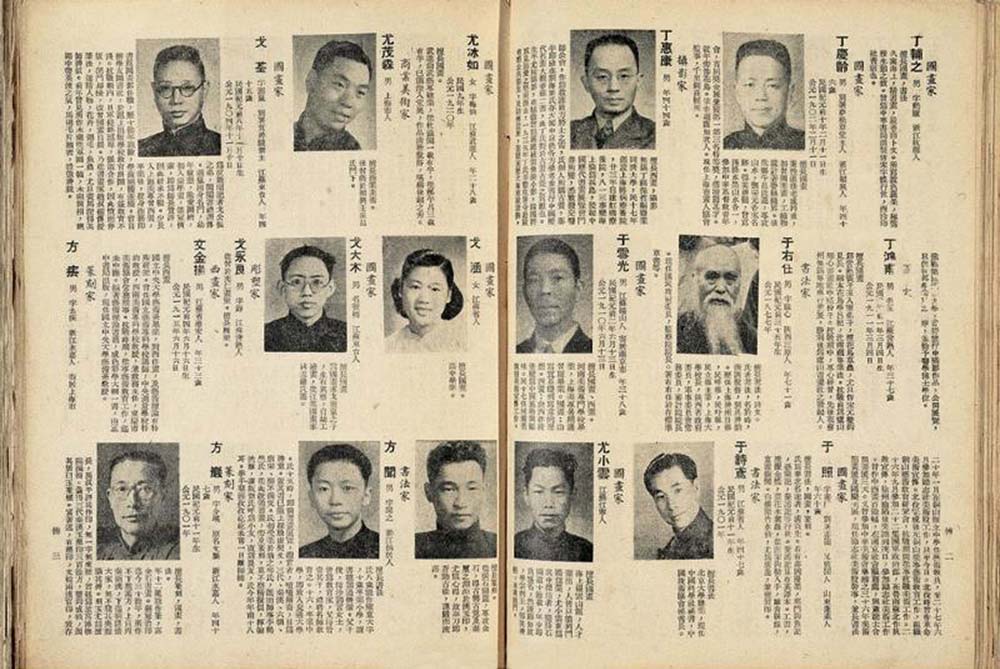

《中國美術年鑑》是有史以來第一部中國美術學科的年鑑。因為是第一部《中國美術年鑑》,所以著錄的內容不限於1947年度,亦涵蓋了清代中晚期乾隆、嘉慶、道光、鹹豐、同治、光緒、宣統年間(1736-1911年)和民國元年(1912年)以來的相關美術史料內容,包括著錄美術院校和美術社團史111個,美術家傳(附有肖像)4000餘人,收錄美術論文51篇,以及美術展覽活動一覽,美術家師承關係一覽,文字容量百萬字以上,還附有中國畫、書法、篆刻、西洋畫、雕塑、木刻版畫、圖案設計等大量美術作品圖錄,內容相當豐富,委實彌足珍貴。

圖書目錄

目錄

書面

署簽

封面裝幀

扉頁

書端

圖案裝幀

題詞

題詞

張道藩近影

潘公匪伉儷近影

虞文近影

編審委且會全體委員名錄

支持團體名錄

序文

卷首

序

序

序

序

序

序

序

序

序

序

序

序

序(英文)園外版專用

附分目索引:國外版專用

目錄

卷首

目錄

史料

卷首

九龍

萬國美術專科學院.

上海

平遠山房

小蓬萊

萍花社書畫會

海上題襟館金石書畫會

文明雅集

豫園書畫善會

宛米山厲書畫會

上海書畫研究會

青漪館書畫會

私立上海美術專科學校

文美會

東方畫會

天馬會

私立上海藝術大學

晨光美術會

停雲書畫會

青年書畫社

紅書畫社

白鵝繪畫補習學校

盛澤紅梨金石書畫會

素月畫社

立達學園美術科

中國攝影學會

海上書畫豐口會

上海巽社

私立中華藝術大學

藝觀學會

古權今雨社金石書畫社

私立新華藝術專科學校

藝苑

白馬畫社

組美藝社

中國畫會

黑白影社

蜜蜂畫社

長虹畫社

私立上海藝術專科學校

曾李同門會

百川書畫會

中國女子書畫會

中國工商業美術作家協會

中華藝術教育社

默社

美社

蘇州美專滬校

小留青館書畫社

濤社

清邃藝社

隨胎仙館同學會

中華文蓉書畫舉院

上海市書人人協會

上海美術會

行余書畫社

上海市攝影記者協會

上海美術茶會

上海市美術館籌篩處

丹陽

私立江蘇正則藝術專科學校:

天津

綠渠晝會

龍門晝社

北平

國立北平藝術專科學校

中國畫舉研究會

湖社

中國美術學院

文藝學會

私立北平藝術職業學校

私立京華藝術學校

雪廬畫社

翰憂雅集

西安

國立西北大學西北文物研究室

鹹都

四川省立藝術專科學校

吳江

盛澤紅梨金石書畫會:

桐華藝術社

吳輿

雙林石湖書畫社

杭州

西泠印社

杭州西泠書畫社

藝海同鳴會

國立藝術專科學校

苑社

小留青館書畫社

南京

國立中央大學藝術呆

中華全國美術會

江寧師範美術師範科

柳州

柳州羅池藝苑

重慶

私立西南美術專科學校

國立重度師校美術師範科

香港

香港萬囡函授美術專科學院:

杏港女子美術學院

中國美術協會

桂林

廣西省立藝術專科學校

晉江

泉州公立溪亭藝專師範學校

溫陵金石書畫會

一月漫畫社

晉江美術會

常熟

虞西書畫社

漢口

私立武昌專專科學校

華宇畫社

嘉興

……

作品

國畫

其他

研究文章

解讀我國第一部《中國美術年鑑》成書過程

於藍

在1948年10月出版的《中國美術年鑑》(以下稱《年鑑》)是我國有史以來第一部中國美術年鑑。由於該部《年鑑》以民國三十六年(1947年)為立足點,記錄了近代美術家傳略1454篇、美術作品730幅、論著51篇,以及全國各地的美術社團史料116篇和師承紀略26篇等資料,具有一定的歷史價值和學術價值,為近年來美術史研究工作者所關注。

當筆者第一次見到該部《年鑑》時,不以為然。認為這僅僅是一部類似於今天美術家詞典之類的工具書,而且編輯於戰亂年代,其中魚目混珠者居多,不及細看。後來,一在《新民晚報》上見到署名黃可的文章對它所作評價較高,稱其“是有史以來第一部中國美術學科的年鑑,……內容相當豐富,委實彌足珍貴。”二在拍賣市場上,上海嘉泰2006年秋季、上海國拍2008年春季,該《年鑑》均拍到一萬二千元之巨。三在當今眾多的美術家介紹中,都以入編該《年鑑》為榮,可見《年鑑》所收錄的藝術家決非等閒之輩,更覺得這部出版於60年前的《年鑑》,決不是一部一般的工具書。年前,要閱讀這部巨著,很難找到原著;在上海圖書館近代圖書閱覽室,有該書的照相光碟可供讀者瀏覽,但畢竟是照相光碟,閱讀起來十二萬分的吃力;現在好了,該書已由上海社會科學院出版社影印出版。一冊在手,可以細細地在字裡行間,尋找老一輩藝術家當年的風韻,品味他們多姿多彩的作品。解讀當年編寫《年鑑》的情景。

說實在的,不讀不知道,越讀越覺得當年編輯這部《年鑑》的前輩們的不容易。如此壯觀的,將近70萬字(連圖片版面超過100萬字)的一部《年鑑》,僅用了15個月,而且這15個月還包括排版印刷。按照筆者的經驗,60年前,在沒有電腦,沒有網路,沒有隨身碟,沒有列印,全部要靠一支筆一張紙手工謄寫,鉛字排版,照相拼貼來完成這部《年鑑》的編寫,簡直是一件不可思議的事。別的不說,單以美術家姓名排序為例。現在有了電腦,你只要在Word或Excel中創建一個文本,將全部姓名隨意輸入,無論多寡,在零點幾秒的時間裡即可完成,而且毋須校對。而在當時手工操作的情況下,就複雜得多了。先要為每一姓名做一張卡片(有時還不止一張),標明姓氏筆畫幾筆,起筆筆畫,名字筆畫幾筆,起筆筆畫,以及分類等等排序所需要的內容,隨後按序分別存放。每產生一張新卡片都必須小心翼翼地插入。末了再用稿紙按照筆畫序抄錄,校對後,交印刷廠排版。印刷廠排版後,先印成小樣,校對無誤後方能付印。1454個人名的目錄及索引,前期工作不算,光是交印刷廠排版到校對無誤,一個或兩個來回,在時間上,沒有八天十天是做不了的。所以,洋洋七十萬字,能在短短的一年多的時間裡完工,決非易事。

為此,筆者出於好奇,希望能還原當時編寫該書的情景。於是,對該《年鑑》的13篇《序》、主編王扆昌的《編後記》、編輯蔣孝游的《編輯感言》,以及編審委員會諸委員和編輯團隊組成人員的基本資料(傳略)、部分美術社團史料、師承紀略進行了一番探索。

一、《年鑑》編寫起因猜測

“三十六年七月,上海美術茶會幹事部諸子,倡議編輯美術年鑑,推扆昌主其事,自維詡陋,恐難肩此重責,廼承朋輩及諸前輩相鼓勵,遂不辭艱困,毅然為之。”這是主編王扆昌在《編後記》中的自述,但沒有言明是誰首先提出編寫《年鑑》的,當然從“推扆昌主其事”,可以肯定他當時在場,是倡議者之一或者是積極回響者之一。筆者又在張延章的序文中見到這樣的文字“而藝術本諸群經。此我張道藩先生,所以有上海美術茶會之集;虞文、王扆昌諸君子,所以有美術年鑑之輯者也。”從這段文字中,可以有兩種理解,一是提出編寫年鑑的主要人物是虞文和王扆昌,二是指《年鑑》之輯虞文是出版王扆昌是主編。然,查《年鑑》“虞文”和“上海美術茶會”條目發現,均未提及虞文與《年鑑》有關。

主編王扆昌在《編後記》中說得很明確,倡議編寫《年鑑》的是上海美術茶會幹事部諸子所為。那么,上海美術茶會幹事部諸子是那些人呢?常任幹事有王扆昌、史良猷、蔣孝游、王康樂、吳青霞、楊達邦、張中原;聘任幹事有陳景烈、王柳影、胡倬雲、胡旭光、陳在新、鄭孝廉、姚乃震、石佩卿、陸元鼎、朱有方。其中既無虞文,也無張道藩。由此可見,《年鑑》的倡議應該尊重主編王扆昌在其《編後記》里的陳述:“上海美術茶會幹事部諸子,倡議編輯美術年鑑”。即1947年7月,上海美術茶會自創辦以來,已經成功舉辦了七八次,參加人數從幾十人猛增到800多人,不僅如此,而且在內容、形式上得到了與會者的認可,茶會幹事部諸子為此十分興奮。某一天,他們在參加茶會的藝術家、社會人士陸續散去後,坐下來品茗聊天,對茶會的前景寄予無限希望,其間,偶爾有人提到:美術茶會何不將這段在上海美術史上的盛況,作為歷史記錄下來呢?於是想起了編寫年鑑之事,於是乎得到了在座同道的積極回響。認為這不僅能總結一下卅六年上海美術界(當然也包括美術茶會)的盛況,“僅以記錄卅六年度美術界之動態,用留紀念而已。”(王扆昌《編後記》句)也可以歸納一下近年來全國美術界的動態,於是“推扆昌主其事”。從一般常理推測,提出編寫年鑑的極有可能就是主編本人,但其不便自吹自擂,於是將此事說成是集體的倡議。當然,這僅僅是猜測。

《年鑑》的編輯並不是一件簡單的事。編輯們能敢為天下先的勇氣是值得敬佩的。然而,他們這樣做並不是一時的心血來潮,也不是喜歡空口說白話,吹大牛,他們是說乾就乾的實幹家。既然有膽識提出倡議,在他們的心中少說已經有了三四分的把握。

二、當年編寫《年鑑》的組織人事基礎

編輯團隊組成:主編:王扆昌;校閱:姜丹書,陸丹林,俞劍華;編輯:蔣孝游、陳景烈、屠詩聘;助編:戚叔玉、陳在新;校對:鄭孝廉、汪灝、王小摩、倪左黃、姚乃震。

⒈ 擔任校閱的姜丹書,陸丹林,俞劍華年齡較大,但這三位在當年可稱得上是美術界的前輩,在美術教育、鑑賞、評論及出版等方面均是行家裡手。如姜丹書,63歲,歷任上海美術專科學校、新華藝術專科學校、國立杭州藝術專科學校教授,及江浙兩省師範中學藝術教師,所著頗豐;陸丹林,51歲,蜜蜂畫刊、國畫月刊等編輯,柏林中國畫展徵集委員,教育部第二次全國美展編輯委員兼徵集委員,蘇聯中國藝展常務委員;俞劍華,53歲,擅長國畫、書法、西畫、美術評論。屢在京滬各地舉辦畫展,藝壇蜚聲。所撰有《中國繪畫史》、《國畫研究》、《書法指南》、《歷代畫論大觀》等書。報章雜誌,短篇論文,不可勝計。歷任大中學校教席。憑這三位前輩的閱歷和社會交往,把持校閱,核查來稿,審定是否入編之關,問題是不大的,但僅此三人工作量相當可觀。

⒉ 除上述三人年齡偏大外,其餘參編人員的年齡都在40歲上下,平均為37.1歲。可見這支編輯團隊具備精力充沛、能征善戰的要素。

⒊ 絕大多數成員與上海畫人協會、美術茶會有關。王扆昌:上海市畫人協會理事長(發起人),上海美術茶會總幹事(發起人);蔣孝游:上海市畫人協會常務理事(發起人),美術茶會幹事併兼主任秘書(發起人);戚叔玉:上海市畫人協會理事;陳在新:上海市畫人協會理事,美術茶會幹事兼外事組長;鄭孝廉:上海市畫人協會幹事;汪灝:上海市畫人協會理事;姚乃震:上海市畫人協會秘書,美術茶會幹事。王小摩、倪左黃等人均為上海市畫人協會和美術茶會成員。由此,亦可以推測推選王扆昌為主編,事出當時其位居上海市畫人協會理事長和上海美術茶會總幹事兩職。

⒋ 王扆昌、蔣孝游、鄭孝廉、汪灝師出同門,均為鹿胎仙館鄭午昌的學生。

⒌ 王扆昌、陸丹林、蔣孝游、屠詩聘、鄭孝廉等均有擔任編輯、總編輯、主筆、主編之職的經歷,出版過期刊、雜誌、畫冊。其中屠詩聘在《年鑑》中無任何資料,通過網路搜尋上海地方志——上海出版志——1943~1949年上海出版機構一覽表,得知其是《年鑑》的出版社——中國圖書雜誌公司的主編。

6、王扆昌、蔣孝游、陳景烈等人手中掌握著大量的美術家人事信息,為編寫《年鑑》奠定了組織人事基礎。如上海市畫人協會,至1947年底,有會員452人;上海美術茶會,至1947年,總計上海地區會員1782人,各地會員150餘人。同時,這兩個組織共同有陳景烈掌管組織人事工作。

既有了勇氣,又有了基礎,於是就大著膽子向前邁進。俗話說,初生牛犢不怕虎,然而,擺在他們面前的,硬是一座虎山……

三、該《年鑑》編寫的艱難程度

1、“吾國出版年鑑,尚屬創舉。編印之始,無藍本宿稿,可資參考。”(王扆昌《編後記》句)其實,在他們之前是有人提出過編輯出版年鑑之事了。“大約在民國十八九年吧,老友黃賓虹先生接辦神州國光社,曾有過編印美術年鑑的提議,我也義務的參與過編輯計畫,但是因為編印不易,而神州國光社不久又變了質,黃先生也脫離了,於是這編印美術年鑑的計畫,邊曇花一現都沒有現,就歸於泡影了。二十年來,一直沒有人提起這種事情,所以一直到現在,中國還連一本不像樣的美術年鑑都沒有,這是我們美術界的恥辱嗎?不,簡直是國家的恥辱!”(俞劍華序)從這段文字我們可以看出,雖然在他們之前,是有人提出過編印美術年鑑的,但由於種種原因沒有實現,而且這事情一擱就是十七八年。這也很難怪罪某一個人,原因是“我國藝術界,過去對整個藝壇,甚少顧問”(顏文梁序),在那個年代的藝術家,圈子很小,只局限於同系同門同派,這是不爭的事實。誰願意而且敢於突破系統、門類、派別而為之呢?然而,美術茶會做了,王扆昌、蔣孝游他們做了。就像蔣錫頤先生在序中所說的那樣:“要明知其難而不退縮,方能成功,否則對於難做的事情,永遠沒有人去做,豈不永遠沒有成功的一日了!然而畢竟知難而不動手的人多,冒險嘗試的人少,因此,連一本編得不像樣的年鑑也沒有,……”

儘管編印之始,無藍本宿稿,可資參考。但他們既有膽識提出編寫《年鑑》,想必,一定是知道《年鑑》是怎么一回事的。所以,“本書編輯,殊無前例,規劃未周,遺漏殊多。”(蔣孝游《編輯感言》句)可見編輯之初是有規劃的,只不過是“未周”(謙遜之詞)罷了。但從整本《年鑑》的編排布局可以看出,編輯們不愧為是當代的美術家,不僅在編目上動足腦筋,將繁雜門類編得一目了然,並請了當時的各個門類的著名人物嚴獨鶴、龐元濟、張乃燕、吳湖帆、馬公愚、鄭午昌、王福廠、顏文梁、張充仁、郎靜山、姜丹書、陸丹林為序文、史料、師承紀略、美術家傳略等題寫卷首,更顯現出編者的獨具匠心和考慮之周詳,同時也體現了該書得到當時藝術界權威認可的程度。

2、“其間受經濟影響,將陷於停頓者再三。”(王扆昌《編後記》句)1947~1948年之間,解放大軍直逼江南,上海的經濟處於“物價飛騰,一日數驚,” (王扆昌《編後記》句)瀕臨崩潰的狀態,編輯這樣一部巨著在經濟上受阻是可想而知的。然而,“政府一向是忙於救國,忙於治安,對於藝術,好在不是當務之急,同時又好像與福利無關,向來聽其自然,可有可無。社會上大多數人沉湎於貨利,對於精神問題,他們另有見解,一般人目光中的藝術,不過是一種點綴品,甚至是奢侈品。負有幾千年歷史的中國美術的命運,幾乎令人不堪構想。”(蔣錫頤序)從這段文字印證了當時國民黨政府及一般民眾對於藝術,對於年鑑出版的態度;政府忙於內戰,忙於鎮壓工人運動,忙於消滅上海的地下黨活動,而市民們則忙於為一日三餐奔波。然而“我國美術家無不自力更生、埋頭苦幹的。政府從來不幫助美術家,美術家亦從來不仰求政府。每從冷落清苦的環境,自求靈妙愉快的安慰,不尤單瓢陋巷,不嫌輕視冷笑,而兢兢於美術之研習。偶逢水旱兵火,需要救濟,則無不盡心力以赴;而於發揚文化,為國爭光,尤肯群運群力,惟恐或後,並不期有所報酬。”(鄭午昌序)鄭午昌先生也在序文中因政府的不支持為編輯們抱不平。

然後,編輯諸子在無奈之時,他們自有自己的對策,可以說這樣的對策是被政府逼出來的,在一開始並沒有這種打算。編輯們“於發揚文化,為國爭光,尤肯群運群力,惟恐或後,並不期有所報酬。”(鄭午昌序)齊心協力,靠眾同仁的物資捐助和經濟援助度過難關。在主編先生的《編後記》中,有四份名單,可以想見當時克服種種困難的情景。第一份是“協助校編者,尤推陸丹林,姜丹書,俞劍華三氏審訂最勞,編校同人中,以蔣孝游同學兄所耗精力獨多”;第二份是“協助事務者,推陳景烈,石佩卿,王柳影諸兄奔走最力”;第三份是“捐助物資者,為馬公愚,汪聲遠,陳巨來,張大壯,吳野洲,陸元鼎,張溪堂,江寒汀,朱積誠,張公威,姜丹書,吳青霞,俞劍華,戚叔玉,商笙伯諸氏,尤以鄭午昌夫子最多”;第四份是“援助經濟者:為丁健行,陸元鼎,沈謙、沈雁,戚叔玉,厲國香,朱沛甘,陳懷卿,唐旭升,姚永年,丁慶齡,陳景烈,姚乃震,汪仰真,蔣趾奇諸氏,而以丁健行氏支援最力,陳在新兄張羅最勤。”這四份名單有點象今天做成某一項巨大工程後,所開列的表彰名單。從這四份名單中,我注意到:他將物資捐助和經濟援助明顯地分列成兩份。而馬公愚,汪聲遠,陳巨來,張大壯,吳野洲,陸元鼎,江寒汀,鄭午昌等是屬於物資捐助者。試想,當年赫赫有名的書畫大家,他們能捐助的物資會是什麼呢?不會是從家裡拿些紙張筆墨來吧?推想起來只有兩種可能,一是藏品,二是自己的作品,但是前者的可能性較少,一般說來是自己的作品。編輯諸子將這些作品放在某一個畫廊或者是美術茶會中變賣,多少也能救救急(當代書畫家的作品價格不一定能賣得很高)。其中鄭午昌夫子最多,那是肯定的,自己學生們所創導的事業,在危急關頭,老師是不能不管的,在他的序中也印證了這一點。至於經濟援助,那肯定是錢財了,“以丁健行氏支援最力”,可見丁氏出得最多。從丁氏在《年鑑》中的傳略看,他是一個商人,“壯歲即著書行世,於詩文書畫,無所不窺。經商餘暇,偶作小品,清新婉妙,人爭寶之。” 在經商之餘能從事藝事者,且所作清新婉妙,並非等閒之輩,在生意場上是過得去的人物。同時,用現代的語言說,他是一個美術發燒友,到了詩文書畫,無所不窺的地步。想必,與編輯中的某些人或者絕大部分人是知交,所以,在朋友們遇到困難的時候,就慷慨解囊也在情理之中。

於是,“本年的美術年鑑,由於主持人的‘破釜沉舟’居然成此空前的巨著,可以說是出乎意料之外。”(俞劍華序)主持人已經到了破釜沉舟的地步,可見經濟上的束縛到了何等程度。

3、《年鑑》編輯的工作環境十分簡陋。“梅苞臘雪的殘冬,轉瞬已是春滿江南,草長鶯飛,又快臨到蠶眠豆熟的黃梅時節,參加年鑑編纂的朋友們,已經孜孜不倦的工作了半個年頭以上了。我相信他們在這半年之中,局處陝西北路的一間斗室,白天的寫字檯就是夜間的臥榻,雖然早已忘記了窗外的陰晴寒燠,花開花落;就看編輯室內,從各方蒐集來的美術文字和圖片,非但琳琅滿目,而且光輝燦爛。——也就可以了解編者的辛苦了。”(王進珊序)可想而知,當時編輯們不僅在經濟上受到種種壓力,就是工作環境也是十分艱苦的,一間斗室,幾個人擠在一起,日以繼夜地工作著。難怪他們的老師鄭午昌十分心痛他的學生,於是有“於政治倥傯,軍事倥傯,經濟崩潰,民生艱困之時,而竟有美術年鑑之編印,聞者無不又驚又喜。”之感嘆。

四、該《年鑑》編寫的過程中所遇到的尷尬和無奈

1、“初意小作嘗試,僅以記錄卅六年度美術界之動態,用留紀念而已。” 編輯之初,原以三十六年之美術界動態為限,應該是他們所設定的框架。所以,。但始料不及的是,一經徵稿,四方回響,紛紛報以文稿,賜貺圖片。似雪花般地從全國各地飛來的文稿畫片,美不勝收,洋洋灑灑。雖然,以時期言,則上溯同光,下迄最近。以地域言,則邇自滬杭,遠逮邊陲,琳琅滿目,使編輯諸子欣喜若狂,同時也讓他們為難。如果增加版面,有限的預算將捉襟見肘;如不擴大收編範圍,這些資料恐怕將被歷史湮沒,所以破釜沉舟,盡加搜羅。至於經濟,只能先擱一擱再說了。此尷尬之一也。

2、“不易公允”之說。在蔣孝游的《編輯感言》,王進珊的序文中多處提到“不易公允”。這“不易公允”是謙遜之詞,還是有所指的?在國民黨統治下的上海,要出版涵蓋全國美術動態的《年鑑》,能讓你公允嗎?如近在咫尺的張樂平先生沒有入編,張樂平先生創作的《三毛流浪記》於1947年(即民國卅六年),在《大公報》上連載,而且轟動上海灘,作為美術茶會諸子不會不知道。還有華君武先生等等;在美術社團史料方面應該有“延安魯藝”。想來編輯諸君定有難言之隱,在國民黨白色恐怖統治下的上海,你要將延安的共產黨人的進步的人和組織列入年鑑,那是絕對不可能的;或許他們出於公允,曾將美術界的人、事、組織,不分階別林林總總都歸納其中,但通不過張道藩、虞文的關卡,當然,因編輯時間匆促,而遺漏也不在少數。如:2008年2月2日《新民晚報》閱讀專欄報導的“中國閨秀油畫家關紫蘭”也是一例。

3、“承編審委員會諸委員指示”之說。“本書承編審委員會諸委員指示編輯方法及蒐集資料。”之句出現蔣孝游的《編輯感言》和王扆昌的《編後記》中。按理一部著作的編輯,在編審委員會制訂了編輯計畫後,主編乃是絕對的權威人士,有事應向主編請示才對。為什麼連主編先生都有“承編審委員會諸委員指示”之說呢,難道在美術茶會“民主”之風是如此濃烈?在編輯的過程中,需要經常或者說不斷地根據“編審委員會諸委員” 的指令來進行調整編輯方向。回過頭來,我們去看列在《年鑑》最前面的“編審委員會全體委員名錄”,主任委員:潘公展、虞文;在委員中,除了王扆昌、蔣孝游、姜丹書、陸丹林、俞劍華、屠詩聘、陳景烈之外,其他編輯人員還排不上號,都是些在上海各界的權威人物,如王進珊、王福廠、汪亞塵、吳湖帆、李仲乾、李詠森、郎靜山、孫雪泥、馬公愚、陳巨來、陸元鼎、張大千、張充仁、許士琪、賀天健、鄭午昌、蔣錫頤、劉海粟、龐左玉、嚴獨鶴等等,然而,編審委員會卻是在潘、虞二人的主持下工作著。從他們兩人在《年鑑》美術家傳略中的描述,沒有一個人是與美術有關的,只是空占了個書法家的頭銜,更不用說有作品選登。

這就告訴後來者一個事實,也是茶會諸編輯的高明之處。儘管政府沒有拿出一個子兒來支持《年鑑》的出版,但在編輯上不僅插上一腳,而且嚴加控制。其他資料表明,潘公展當時對出版界盯得很緊,《年鑑》的編輯在當時也算是一件較大的出版物,國民黨當局是不會讓你自成一體的。所以,這恐怕是編者的無奈之處,即“不易公允”之處。為此,也不難想見,為什麼《年鑑》的扉頁上有張道藩、潘公展、虞文的近影,這三個人中,潘公展:《申報》董事長兼社長、上海文化運動委員會主任委員;虞文:上海市文化運動委員會副主任委員;張道藩:中央文化運動委員會主任委員。也正由於他們的介入,《年鑑》便成了由上海文化運動委員會出版,然而,編輯們是不服氣的,無奈之下,只能在《編後記》和《序》等處暗渡陳倉,發發牢騷,出出悶氣。也正因為如此,原本編輯《年鑑》是上海美術茶會的事,一下子變成了由上海文化運動委員會出版,虞文發行了。

但《年鑑》編輯諸子是聰明的,這些蛛絲馬跡,給後來者留下了一個又一個暗示,讓我們可以順著這些痕跡探索編輯們當年的艱辛和無奈。

4、主編王扆昌條目的隱匿。在《年鑑》里如不仔細閱讀王姓各條目,只是從索引中去尋找“王扆昌”,是不會有結果的。筆者最終在“王端” 條目中發現,“王端,國畫家。字扆昌,一字之端,又字孝善,別署五士草堂主。浙江紹興人,年四十,1908年10月27日生。擅長國畫,書法,商業美術。從鄭午昌、李健、王潛樓、錢雲鶴諸前輩游。十四歲學漢隸,雞鳴而起,臨摹不輟。國畫宗宋元,尤工畫竹,兼擅商業美術。民十六,與西泠諸子,辦中華藝術同盟,藝海同鳴會,於杭州,被推為執委。……並主持三十六年美術年鑑編務。現任上海市畫人協會理事長,上海市美術會常務理事,蘇州美術專科學校圖案系教授,卿雲出版社總編輯,人與物出版社總編輯,上海美術茶會總幹事等職務。”可見,王端即王扆昌,是一位出道很早,在上海灘有一定影響力的美術家。為什麼身為主編,又為美術界辦了一件好事的他,不以“王扆昌”入《年鑑》,而用“王端”呢?是否這也是主編先生的一種尷尬呢?可惜,當今已為時過晚,無從考證其深層次的原因了。

五、《年鑑》的出版,在當時美術界及社會各界的影響。

1、顏文梁序:“上海美術茶會,成立迄今為時不過數月,近鑒於此工作之重要,爰有《美術年鑑》之編輯。我知是書一出,不特擷采廣博,掇拾精詳,為藝壇辟一新紀元,而我國多年來之美術運動,亦可藉此得有源流可稽,寖假而與歐美各國藝壇通聲息,亦意中事也。”

2、王進珊序:“年鑑雖然不同於正史,卻是斷代史料的寶庫,留待將來,也就成了寶貴的史籍。倘能每年一部繼續不斷的出版下去,一部完備的近代史料便逐漸累積起來,這便是年鑑出版事業,在文明國家特別發達的原因。所以當大家談論到這部年鑑的編印,燈光輝映著熊熊的爐火,深深的體會到參加這部年鑑編纂工作的朋友們的動機,不在出版營利,各人心頭卻充滿了貢獻於美術事業的熱忱與毅力,仿佛宗教信徒之嚮往於他們的經傳寶典。可是年鑑編印的困難甚多:經營草創,難期完備,此其一;篇幅有限,門類眾多,既慮繁雜,又恐遺漏,此其二;作家漫無統計,作品尤難搜求,審選抉擇,不易公允,此其三;物價飛騰,紙張印刷,無法預算,經費難籌,此其四:這此都是籌編期間應有的顧慮,也是事實上的問題。……而在這種社會動盪,學術滯退,道德敗壞的時期,皇皇巨製的美術年鑑不但彌補了美術界的遺憾,造成了我國近代出版的榮譽,做了學術年鑑,道德年鑑之類的先驅。所以就人類文化史料而言,也更有其不可抹煞的時代意義。”

3、蔣錫頤序:在眼下動盪不定的局勢下,飛黃騰達的物價下,美術茶會毅然決然來辦這件事,不僅使美術界感到莫大的興奮,即全國文化界也不免投以驚奇的一瞥,經濟與物質條件的束縛,明知這是一件不易討好的工作,但是他們竟不顧一切的進行了,他們沒有充分的經濟預算,事實上也無法預算;沒有充分的人力辦事,憑少數人的埋頭苦幹,日以繼夜的工作,日坐愁城,張羅款項,處斗室,編寫稿件,也許有人譏笑他們是自討苦吃,但他們所吃的苦,是有意義的。許多老前輩的鼓勵,和各地美術家的回響,使他們增加不少勇氣,雖然物質上的困難,日益增加,但是他們畢竟排除萬難,完成了這艱巨的工作。我對於這本我國第一部出版的美術年鑑,同時想到他們一切困苦過程,真有“熱淚盈眶”之感,編者要我作篇序文,就拉雜寫點感想,祝賀編者的成功,並對編者的堅苦的精神,表示無限同情。

4、汪亞塵序:上海美術茶會,為勝利後最努力於美術活動者,今擬編輯三十六年美術年鑑,事屬創舉,困難必多,而茶會幹事部諸子,竟不顧一切而為之,毅力殊堪欽佩,若吾人僅附庸於陳腐頹廢之藝術,則美術家之本身永無進步,甚或陷社會更墮落於黑暗之境,故今日之治藝術者,應著眼於遠者大者,不僅為個人藝術成功而已,年鑑之輯,所以紀以往而勵來者,重要可知,茶會諸子,皆青年後起之秀,負此重任,即使未臻理想之完善,而貢獻已大,余於是輯實寄予無限厚望焉。

5、俞劍華序:現在在兀臬不安的時局下,在飛黃騰達的物價下,在朝不保夕的生活下,在印刷紙張製版種種困難的條件下,想不到美術茶會卻有衝破藩籬,不顧一切的勇氣,而來出版在中國破天荒的美術年鑑,這訊息不但使人興奮而且使人驚奇!所以這本美術年鑑不管好不好,總不能不算是奇蹟!

六、後記

1、在上海美術茶會諸子為《年鑑》出版而開的慶祝酒會的酒氣尚未散盡,欣喜若狂的心情尚未冷卻,正為出版海外版而摩拳擦掌的時候,“解放區的天是明朗的天,解放區的人民好喜歡。”的歌聲已響徹了上海的大街小巷。上海的解放給《年鑑》帶來的厄運是誰也沒有想到:設身處地地想一想,那些擁有這部《年鑑》的藝術家們,誰願意沒事找事,拿《年鑑》示人,雖說你是為了查找資料,以求證一個或兩個學術疑問,但《年鑑》開篇,那三個上海灘上反動文人的近影,或許會使第二者第三者想起什麼來,在不知不覺之際,讓你得個莫須有的罪名。於是,原本就膽小怕事不願引火燒身的藝術家們,或將其束之高閣沉入箱底,或毀其尊容廢其影頁,或付之一炬一了百了。到了“文革”時期,其狀更加慘烈,該書更是在被破被除之列,要是誰家被抄出一部《年鑑》,那才叫是顛撲不破的反動罪證了,他的罪名至少可以批上三天三夜;所以,明白的,早已將它化為灰燼,免得生出些許是非來。至於,編輯們的遭遇,更應該“最是不堪回首處”。所以,這是更讓眾前輩乃至所有與該《年鑑》有關的善良的人們所始料不及的事。然後,它的存世稀缺和彌足珍貴的歷史價值,恰又成就了當今那些擁有這本《年鑑》,又與藝術毫無關聯的玩家,多了一個發財的機會。

2、有的人會問,如果當時不急於出版,而將這許多資料保留下來,迎接上海的解放,再議出版之事,那一定更完備。我在這裡要毫不客氣地說,編年鑑不是編詞典,更不是寫小說,它有一定的時效性。如果真的是這樣做了,那這本《年鑑》的出版也將是遙遙無期的。一方面,解放初期黨的重點工作是恢復上海的經濟,根本不可能來關注一本無傷大雅的《年鑑》。即使是顧問了,內容的審核必將從頭開始,等到審定,那時該《年鑑》還是“民國三十六年”嗎?更何況,隨之而來的歷次運動,完全有可能將它打入冷宮,甚至扔進廢紙堆。

3、《年鑑》之編輯,是一群聰明能幹、才氣橫溢、年屆不惑的年輕人,他們懂得:為了《年鑑》的出版,拿生命作本錢與國民黨當局去拼是不值得的,但張道藩、潘公展、虞文之流,硬是要坐在你的頭上拉屎,你也只能來個“敵進我退,敵退我進”,指東打西的游擊戰術。在編輯期間,想必是受了不少委屈。主編先生在國民黨反動文人的淫威之下,“打擊之事,鑄版,印刷,紙張,工作,以及人事種種困難,層出不窮,有加無已。”是可想而知的。要說“鑄版,印刷,紙張”之類,這只是經濟上的打擊,尚可以通過努力加以克服,而“人事種種困難”(暗指來自當局的壓力)才是最頭痛的了。說不定在當時,主編先生有可能發過牢騷賭過氣,甚至甩過主編的烏紗帽。然而,廼承朋輩及諸前輩相鼓勵,遂不辭艱困,毅然為之。慘澹經營,閱時年余,始底於成。

感謝王扆昌、蔣孝游等美術界的前輩歷盡千難萬險,為我們留下了一部彌足珍貴的,在中國破天荒的美術年鑑。儘管,從今天的眼光去看,它尚有這樣那樣的遺憾,但無論如何,要不是他們的努力,中國有美術年鑑至少要晚四十五年。因為直到1993年中國美術館才譜寫了它的續篇。