早年經歷 阿方索·安東尼奧·拉薩羅·洛佩斯·米切爾森,1913年6月30日出生於

哥倫比亞 首都波哥大,他的父親

阿方索·洛佩斯·普馬雷霍 是哥倫比亞著名的政治家,曾在1934年~1938年、1942年~1945年兩次擔任

哥倫比亞總統 ,母親是瑪麗亞·米切爾森·隆巴納。

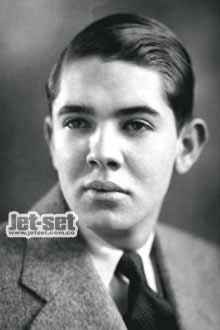

求學時的阿方索·洛佩斯·米切爾森 洛佩斯·米切爾森是家中的長子,早年在波哥大市的私立學校現代創新學校(Gimnasio Moderno)就讀國小,1927年從現代創新學校畢業,之後他先後前往

比利時 布魯塞爾 的聖米歇爾學院、

英國 倫敦 的法蘭西中學和

法國 里爾 城的高級中學學習,並獲得學士學位。完成中學學業後,洛佩斯·米切爾森返回哥倫比亞。

洛佩斯·米切爾森回國後,前往波哥大的羅薩里奧大學攻讀法律,後來前往位於

智利 首都

聖地亞哥 的

智利大學 留學,在智利,他從事“貝略法”的研究,不久後他又在父親的鼓勵下前往美國首都

華盛頓 的

喬治敦大學 外交學院專修民法和憲法,洛佩斯·米切爾森在美國學習了一年後返回哥倫比亞。1938年,洛佩斯·米切爾森獲得羅薩里奧大學頒發的法學博士學位,同時正式獲得律師資格。之後他擔任過律師,還在哥倫比亞國立大學、哥倫比亞自由大學和羅薩里奧大學等高等學府擔任法學教授。

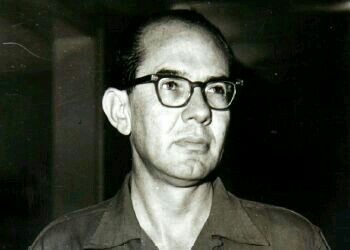

阿方索·洛佩斯·米切爾森(1938年) 從政經歷 在哥倫比亞的“十年暴力”時期,洛佩斯·米切爾森遭到保守黨專制政府的殘酷迫害,1952年9月他在波哥大的住所被燒毀,同年他被迫流亡

墨西哥 ,1957年5月,

古斯塔沃·羅哈斯·皮尼利亞 軍政府下台後,洛佩斯·米切爾森返回哥倫比亞。

1959年,洛佩斯·米切爾森因反對自由黨和保守黨達成的“全國陣線”協定而退出了自由黨,同年,他聯合母校羅薩里奧大學的學生團體與左翼自由黨人共同組建了“自由革命運動”,洛佩斯·米切爾森作為青年領袖擔任“自由革命運動”的領導人,該組織反對“全國陣線”協定,宣稱根據“全國陣線”協定建立的政府是反民主的,認為之前的哥倫比亞自由黨已經衰落,主張得票最多的黨派執政,實行激進的

土地改革 政策,同情

古巴革命 。

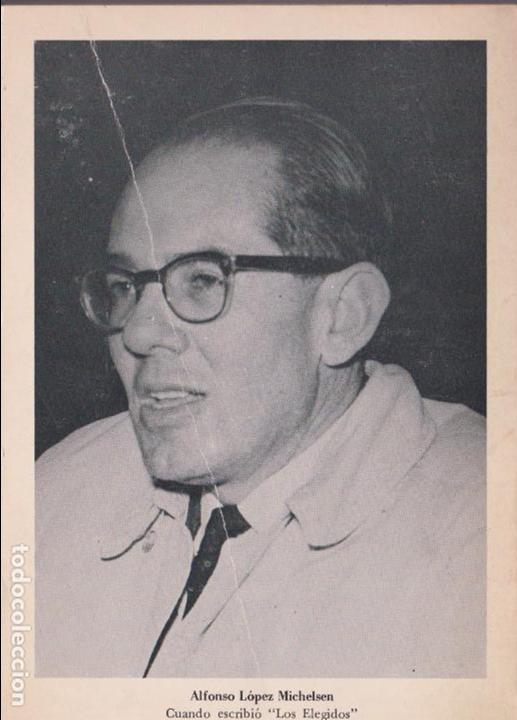

阿方索·洛佩斯·米切爾森 洛佩斯·米切爾森在1960年當選為眾議員,當年7月20日正式就職,任期4年,1962年他當選為參議員,當年7月20日正式就任參議員職務,任期4年,同時離任眾議員職務,1964年出任哥倫比亞自由大學的校長,1966年3月連任參議員職務,當年他在

麥德林 市參與創辦拉丁美洲自治大學。

“自由革命運動”在1962年3月的議會選舉中取得較為顯著的成果,當年該派別有33人當選為眾議員,12人當選為參議員,1962年5月,洛佩斯·米切爾森作為“自由革命運動”的總統候選人參加總統大選,獲得624863張選票,占總票數的23.8%,在所有候選人中居第二位,負於“全國陣線”的保守黨人

吉列爾莫·萊昂·瓦倫西亞 (獲得1633873張選票,占總票數的62.3%)。1964年3月議會選舉過後,洛佩斯·米切爾森所屬的“自由革命運動”開始出現分裂,洛佩斯·米切爾森同另一位領導人阿爾瓦羅·烏里韋·魯埃達產生意見分歧,前者立場趨於溫和,主張通過合法的方式取得政權,後者立場強硬,主張通過革命手段奪取政權,兩人分歧不斷加深,進而在“自由革命運動”內部形成了兩個對立的派別,1966年,兩派的鬥爭公開化,“自由革命運動”在當年3月的議會選舉中慘敗(只有21人當選為眾議員,7人當選為參議員),隨後洛佩斯·米切爾森及其所領導的派別宣布願意重新回歸

哥倫比亞自由黨 ,與“全國陣線”政府合作,引起強硬派的極端不滿,溫和派同強硬派衝突不斷加劇,此時,掌權的自由黨人總統

卡洛斯·耶拉斯·雷斯特雷波 表示願意接受“自由革命運動”成員回歸自由黨。1967年,洛佩斯·米切爾森重新加入

哥倫比亞自由黨 ,“自由革命運動”正式解散,在這之後,溫和派的大部分成員重新回歸自由黨,而強硬派的部分成員則加入了反政府武裝

哥倫比亞民族解放軍 。

阿方索·洛佩斯·米切爾森 洛佩斯·米切爾森回歸自由黨後,受到“全國陣線”政府的重用,他在1967年7月20日辭去參議員職務,1967年12月21日~1968年8月14日擔任

塞薩爾省 的第一任省長(塞薩爾省設立於1967年12月),1968年8月9日~1970年8月7日擔任

卡洛斯·耶拉斯·雷斯特雷波 政府的外交部長。進入20世紀70年代後,洛佩斯·米切爾森成為自由黨內“洛佩斯·米切爾森派”的領袖。

總統生涯 當選總統 《希特赫斯協定》規定在1974年“全國陣線”時期結束後,各政黨可以自由參加總統競選,在這種背景下,1973年,洛佩斯·米切爾森在自由黨內的總統候選人競選中擊敗

胡利奧·塞薩爾·圖爾瓦伊·阿亞拉 ,被自由黨正式提名為1974年總統選舉的候選人。

1974年4月,洛佩斯·米切爾森作為哥倫比亞自由黨總統候選人參加了總統競選,他獲得了2929719張選票,以56.3%的得票率擊敗對手哥倫比亞保守黨候選人阿爾瓦羅·戈麥斯·烏爾塔多(獲得1634879張選票,占31.4%)、“全國人民聯盟候選人”瑪麗亞·歐亨尼婭·羅哈斯(獲得492166張選票,占9.5%)和“全國反對派聯盟”(由

哥倫比亞共產黨 、哥倫比亞廣泛運動和基督教社會民主黨等組成)候選人赫爾南多·埃切維里·梅亞(獲得137054張選票,占2.7%),成功當選為

哥倫比亞總統 。

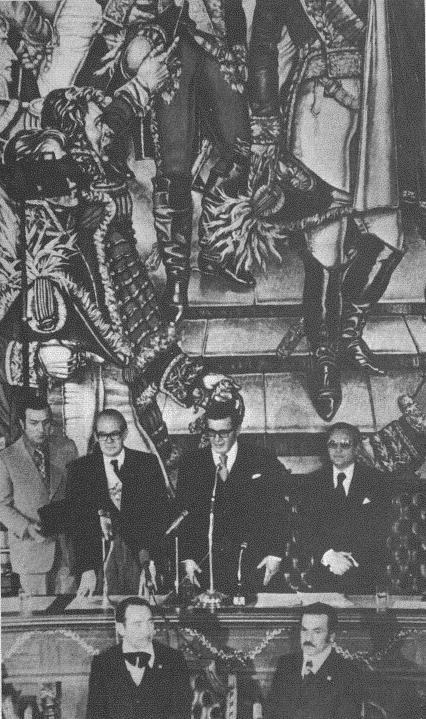

1974年8月7日,洛佩斯·米切爾森宣誓就職總統 洛佩斯·米切爾森當選為總統後,為了穩定國家政局,根據憲法第120條有關在大選中得選票占第二的政黨有權參加內閣的規定,洛佩斯·米切爾森總統沿襲“全國陣線”時期的做法,照顧自由黨和保守黨兩大政黨以及黨內各派別的利益,組成聯合政府。自由黨在議會中占多數席位。在經濟政策方面,洛佩斯·米切爾森曾提出把哥倫比亞建成“南美洲的

日本 ”的口號,他主張穩定經濟,遏制通貨膨脹;積極維護國家主權,奉行“溫和的

民族主義 ”政策。

1974年8月7日,洛佩斯·米切爾森正式就職哥倫比亞總統職務,任期4年。

穩定經濟 1974年洛佩斯·米切爾森就任總統時,哥倫比亞國內的

通貨膨脹率 已達27%,當年10月,總統宣布國家進入“經濟緊急狀態”,對經濟進行應急性調整。為增收節支和減少財政赤字,進行稅收改革,提高稅收在國民收入中的比例,取消了一些人的稅收豁免權,上調高收入階層的所得稅;緊縮投資,取消基本補貼,限制金融信貸活動,對私人企業的貸款實行定量限制;1975年貫徹安第斯條約組織的第24號決議,在國際金融市場有大量遊資的情況下,哥倫比亞政府嚴格控制外債,對外國貸款加以嚴格限制,禁止

私人企業 借外債,躲過了石油美元引起的借貸熱,控制了國內的流動資金。穩定經濟的措施效果較為明顯,從1975年起,財政狀況逐漸好轉並出現盈餘。

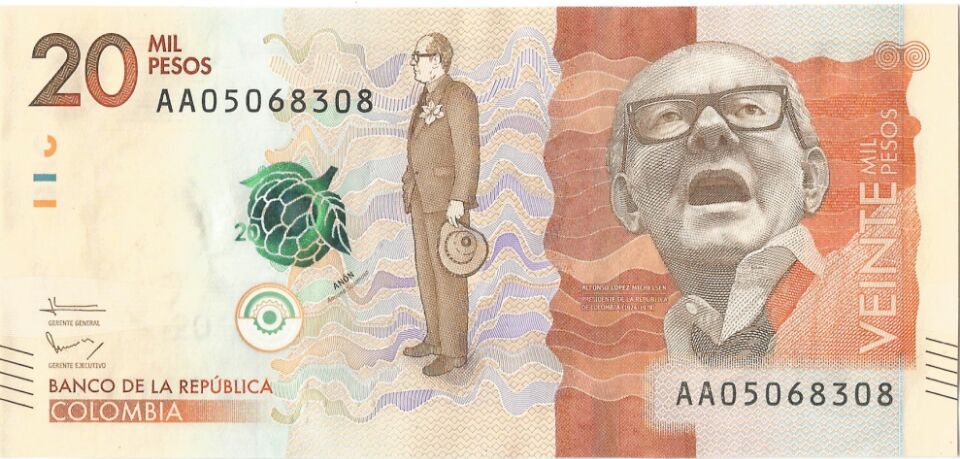

哥倫比亞比索上的洛佩斯·米切爾森 解決能源危機 20世紀70年代中期,由於受到

已開發國家 經濟危機的衝擊,哥倫比亞石油生產逐年下降,而石油消費卻迅速增加,1975年,哥倫比亞由石油出口國變成石油進口國,能源供給已成為經濟發展的緊迫問題。為改變這種不利局面,1974年10月,洛佩斯·米切爾森政府宣布取消外國公司單方面勘探和開採哥倫比亞石油的租讓權,規定外國公司必須同哥倫比亞公司合資經營。為從根本上解決能源問題,1976年11月成立哥倫比亞煤炭公司,12月該公司與美國埃克森

美孚公司 的子公司簽訂契約開發埃爾·塞雷洪北區煤礦。1977年哥倫比亞煤炭公司獨自在埃爾·塞雷洪中區開採煤礦。此外,政府大力興修水力發電站。1978年1月,哥倫比亞同

蘇聯 簽訂協定,蘇聯提供4.5億美元貸款,幫助哥倫比亞修建

烏拉 大型水電站。

阿方索·洛佩斯·米切爾森 吸引外資 洛佩斯·米切爾森執政期間,哥倫比亞根據安第斯條約《第24號決議》,1975年通過外國銀行“哥倫比亞化”法令,規定外國銀行必須把51%的股份賣給

哥倫比亞人 ,變外國銀行為

合資銀行 ,1976年安第斯條約組織對《第24號決議》做出修改,放寬了對外資的限制,隨著建設投資的不斷增加,哥倫比亞逐漸放寬了對外資限制。1977年1月政府宣布:外資企業每年匯出利潤限額從占其直接投資的14%提高到20%,把每年利潤再投資限額從占其登記資本的5%提高到7%。之後政府又規定外資企業利潤不能匯出部分,一半可購買哥倫比亞工業發展委員會的債券,另一半可用於再投資,並鼓勵外資向採礦業投資。這一政策收到積極效果,1974年~1978年外國的直接投資年均增加5280萬美元,比1967年~1973年年均增加3600萬美元有較大的增長。在1975年後

國際金融市場 有大量遊資的情況下,洛佩斯·米切爾森政府控制石油美元流入,禁止私人企業舉借外債。外國貸款在政府的總收入中所占比例從1974年的6.2%下降到1977年的2%,從而避過了石油美元的借貸熱。1975年~1978年間哥倫比亞的償債率(外債還本付息占當年出口收入的百分比)為10%,低於其他拉美國家。

阿方索·洛佩斯·米切爾森 咖啡繁榮 1976年巴西咖啡遇到霜凍,國際市場咖啡價格上漲,哥倫比亞出現“咖啡繁榮”。咖啡出口收入激增加劇了國內通貨膨脹率。為了減少通貨膨脹的壓力,洛佩斯·米切爾森政府通過實行保留定額、咖啡扣留金、咖啡儲存券、出口從價稅、多樣化計畫等措施,加強對出口咖啡的管理。政府還減緩比索貶值速度,取消保護,擴大自由進口,大批商品從預先申請許可證變成可自由進口,努力回籠貨幣,抑制

通貨膨脹 。洛佩斯·米切爾森政府積極發展農業,組織農民墾荒,1975年洛佩斯·米切爾森政府宣布《農村一體化發展計畫》,以貸款和實行協作的辦法把農民組織在合作社或村社企業里。政府將430萬公頃水利條件較好的土地劃為墾殖區,派出顧問,為缺乏資金的農民提供289億美元資金,鼓勵農民墾殖荒地。政府在墾殖區實行三個專門計畫:1、興建公路、水利、電力、飲用水等農村基礎設施的工程建設計畫;2、提供技術援助、活躍市場和人才培訓的生產計畫;3、發展衛生、教育、住宅和營養等方面的社會服務計畫。1975年政府開始鼓勵種植可可,全國可可生產者聯合會給予技術援助,並提供良種,可可生產得到大力推動,1977年政府與全國咖啡種植者聯合會達成協定,鼓勵其用“咖啡繁榮”所得收入進口機器設備,支持農村工業的發展。

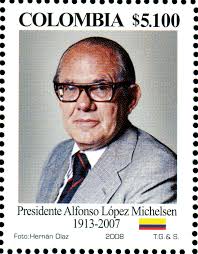

印有洛佩斯·米切爾森總統肖像的郵票 社會建設 洛佩斯·米切爾森政府積極發展工礦業,擴大就業機會,提出縮小城鄉之間和貧富之間的差距,改變收入分配不均現象。在稅收政策方面,提高高收入者的個人所得稅,降低低收入者的稅收。1974年政府創辦生產和消費總公司,在各省大中城市建立起一批超級市場和批發中心,形成農產品銷售網路,當年對武裝力量進行改組,國民議會授予洛佩斯·米切爾森總統改組軍隊的特殊權力,1976年1月26日,總統頒布第122號法令,對1971年頒布的關於武裝力量的25個法令進行了一些調整,規定允許婦女參軍。

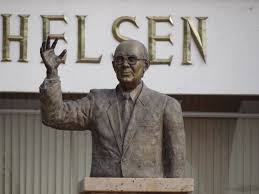

洛佩斯·米切爾森總統的雕像 發展教育 洛佩斯·米切爾森政府努力發展教育,1975年國民議會通過第43號法令,把開辦各類中學的權力收歸中央政府,加強了教育部管理和監督全國教育的權力。在總結歷年來教育改革經驗的基礎上,政府發起了教育結構合理化改革運動,決定對從中央到地方的各級教育管理部門進行改組,對教育結構和教育制度進行改革,使之適應本國經濟和社會發展的迫切需要。1976年教育部頒布了第102號法令,決定實行教育管理分權化改革。法令規定,教育部是管理全國公立學校的指導和檢查機構,而學校的管理、教學計畫的實施和教育經費的籌集,則分別由所在的省、地區、特別區和波哥大特區負責;1976年議會通過第88號法令,決定改組教育部,把教育部劃分為指導性部門和執行部門;規定了新的教育一體化結構:學前教育(6歲以前)、初等基礎教育5年(7~11歲)、中等基礎教育4歲(12~15歲)、中等教育(包括高中、

技術教育 和

職業教育 )2年、高等教育4~5年,以及非正規教育和成人教育。該結構特點在於把從學齡前教育直到高等教育有機地聯結起來,成為一個完整的教育體系,同時把中等技術和職業教育納入正規的教育體系,使中等教育多樣化,滿足國家經濟發展對人才的需要。

1976年洛佩斯·米切爾森政府改組地區教育基金管理委員會,擴大其職能,把全國公立學校的教育資金統一到地區教育基金中去,在國家審計長的監督下,地區教育基金管理委員會主席通過出納保證教育基金得到合理的使用。教育部及其在地區教育局的代表和地區教育局,是地區教育基金管理委員會的顧問機構。此後,政府的教育投資不斷增加。政府優先發展初等教育,重點發展農村初等教育。1974年政府通過第23號法令建立學前教育中心,推動學前教育的發展。1975年~1977年全國社會經濟和地區發展規劃規定,增加初等教育的經費,要求在3年內,國小教育經費預算應占教育財政預算的60%。針對農村教育落後的現實,政府強調把發展農村基礎教育放在突出地位。1977年起,對國小課程內容進行改革,新的課程除傳授基礎知識外,充實了提高學生生產技能、社會生活能力及心理素質等方面的內容。

社會問題 隨著哥倫比亞經濟的發展,國家的財富越來越集中到少數人手中。據估計,到1976年哥倫比亞的七大財團:大哥倫比亞財團、阿爾迪拉—盧耶財團、聖多明各財團、咖啡財團、波哥大財團、南美財團和考卡山谷集團控制著哥倫比亞國內全部的金融、煤氣、水和電以及採礦業的90%,工業的75%,郵電的70%,農業的45%,建築和運輸業的40%。而占人口60%的廣大勞動人民的收入僅占

國民收入 的9%。 洛佩斯·米切爾森執政期間,首都波哥大曾爆發全國性的大罷工和暴亂,導致數十人死亡。儘管洛佩斯·米切爾森執政時期採取了一些禁止販毒和走私的措施,但哥倫比亞國內販毒走私仍越來越猖獗,暴力活動有增無減。

阿方索·洛佩斯·米切爾森總統的雕像 外交政策 洛佩斯·米切爾森政府實行和平外交政策,尊重各國人民的自主權,奉行不干涉政策;強調同安第斯條約組織、中美洲和加勒比地區國家團結合作,支持拉美

經濟一體化 ;努力解決與鄰國

委內瑞拉 的邊境爭端;哥倫比亞同古巴的關係得到恢復與發展,1974年9月,哥倫比亞、哥斯大黎加和委內瑞拉聯合提議

美洲國家組織 撤銷對古巴的制裁,1975年3月,哥倫比亞不顧的美國反對,恢復了同

古巴 的外交和貿易關係,洛佩斯·米切爾森還親自訪問古巴,會見了古巴領導人

菲德爾·卡斯楚 ;1977年哥倫比亞擔任巴拿馬和美國新的

巴拿馬運河條約 的擔保國,1978年8月批准海洋法,實現200海里專屬經濟區,哥倫比亞與

厄瓜多 、

巴拿馬 、

哥斯大黎加 、

多米尼加 和

海地 簽署了海洋和海區劃界條約。

卸任之後 1978年8月7日,洛佩斯·米切爾森卸任總統職務,他離任後致力於為哥倫比亞自由黨全國性報紙《

時代報 》的政治專欄寫作,其作品主要分析哥倫比亞的政治前景。洛佩斯·米切爾森在1981年~1985年擔任自由黨全國領導委員會主席,1982年5月,洛佩斯·米切爾森作為自由黨候選人再次參加總統選舉,他在選舉中獲得2797786張選票(占總票數的40.9%),負於保守黨人

貝利薩里奧·貝坦庫爾·夸爾塔斯 (獲得3189587票,占總票數的46.62%),當年10月21日,哥倫比亞作家

加夫列爾·加西亞·馬爾克斯 獲得

諾貝爾文學獎 後,洛佩斯·米切爾森打電話給馬爾克斯,向馬爾克斯表示祝賀,並希望他結束在

墨西哥 的“自我流亡”生活,返回哥倫比亞。洛佩斯·米切爾森在1984年10月曾訪問

中華人民共和國 ,1986年支持自由黨領袖

比爾希略·巴爾科·巴爾加斯 競選哥倫比亞總統職務。

晚年時的洛佩斯·米切爾森 20世紀90年代,洛佩斯·米切爾森宣布退出政壇,之後他表示自己將不會出席1991年舉行的制憲會議。到了90年代末,面對哥倫比亞國內嚴峻的社會形勢(暴力活動猖獗,經濟出現全面衰退),洛佩斯·米切爾森稱“哥倫比亞面臨著本世紀以來最為困難的時期”,他呼籲政府採取切實有效的措施解決國家所面臨的問題。在1998年哥倫比亞總統選舉期間,洛佩斯·米切爾森公開支持“新抉擇運動”候選人諾埃米·薩寧。

洛佩斯·米切爾森晚年曾向哥倫比亞法理學院提供教學資金,並獲得法理學院頒發的榮譽會員證書,他支持政府與反政府游擊隊之間進行

人道主義 人質交換,2007年7月11日,洛佩斯·米切爾森因

心臟病 在波哥大逝世,享年94歲,他去世後遺體被安葬在波哥大市的中央公墓。

家庭成員 洛佩斯·米切爾森1938年同塞西莉亞·卡瓦列羅·布蘭科(1913年出生)結婚,兩人共有3個兒子,分別是阿方索·洛佩斯·卡瓦列羅(1944年~,曾任哥倫比亞駐委內瑞拉大使)、胡安·曼努埃爾·洛佩斯·卡瓦列羅(作家)、費利佩·洛佩斯·卡瓦列羅(1947年~,雜誌編輯,電視節目主持人)。

1938年,洛佩斯·米切爾森和塞西莉亞結婚  求學時的阿方索·洛佩斯·米切爾森

求學時的阿方索·洛佩斯·米切爾森 阿方索·洛佩斯·米切爾森(1938年)

阿方索·洛佩斯·米切爾森(1938年) 青年領袖阿方索·洛佩斯·米切爾森

青年領袖阿方索·洛佩斯·米切爾森 阿方索·洛佩斯·米切爾森

阿方索·洛佩斯·米切爾森 阿方索·洛佩斯·米切爾森

阿方索·洛佩斯·米切爾森 哥倫比亞比索上的洛佩斯·米切爾森

哥倫比亞比索上的洛佩斯·米切爾森 阿方索·洛佩斯·米切爾森

阿方索·洛佩斯·米切爾森 阿方索·洛佩斯·米切爾森

阿方索·洛佩斯·米切爾森 印有洛佩斯·米切爾森總統肖像的郵票

印有洛佩斯·米切爾森總統肖像的郵票 洛佩斯·米切爾森總統的雕像

洛佩斯·米切爾森總統的雕像 阿方索·洛佩斯·米切爾森總統的雕像

阿方索·洛佩斯·米切爾森總統的雕像 晚年時的洛佩斯·米切爾森

晚年時的洛佩斯·米切爾森

1974年8月7日,洛佩斯·米切爾森宣誓就職總統

1974年8月7日,洛佩斯·米切爾森宣誓就職總統 1938年,洛佩斯·米切爾森和塞西莉亞結婚

1938年,洛佩斯·米切爾森和塞西莉亞結婚