《關於推進文化與旅遊融合發展的意見》(渝府辦發〔2014〕155號),為便於社會公眾廣泛知曉、深入理解政策內容,促進政策在全市文化、旅遊產業領域切實發揮引導、指導作用。

基本介紹

- 中文名:重慶市人民政府辦公廳關於推進文化與旅遊融合發展的意見

- 發文機關:重慶市人民政府辦公廳

- 發文字號:渝府辦發〔2014〕155號

出台背景

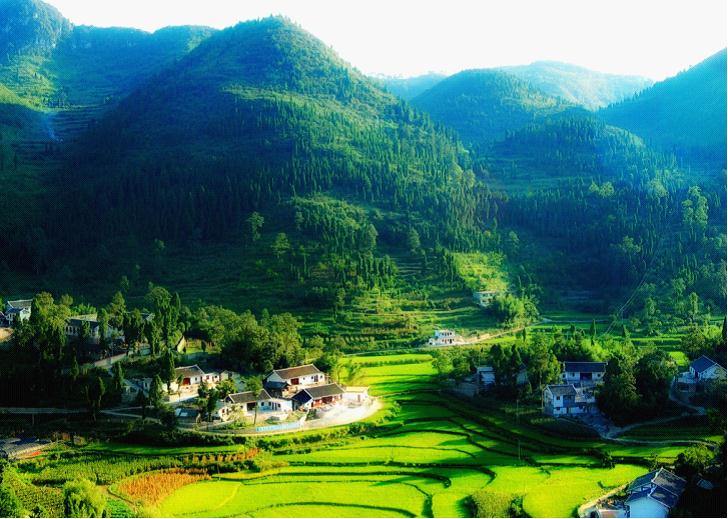

酉陽桃花源

酉陽桃花源意見全文

重慶旅遊

重慶旅遊

《關於推進文化與旅遊融合發展的意見》(渝府辦發〔2014〕155號),為便於社會公眾廣泛知曉、深入理解政策內容,促進政策在全市文化、旅遊產業領域切實發揮引導、指導作用。

酉陽桃花源

酉陽桃花源 重慶旅遊

重慶旅遊重慶市人民政府辦公廳關於推進文化與旅遊融合發展的意見指導思想 深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,落實好《國務院關於推進文化創意和設計服務與相關產業...

重慶市人民政府辦公廳關於加快鄉村旅遊發展的意見一、總體要求 編輯 (一)指導思想。牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,全面落實五大功能區域發展戰略,充分...

為適應大眾休閒旅遊的需要,著力推動重慶市旅遊業轉型升級,根據《國務院關於加快發展旅遊業的意見》(國發〔2009〕41號)、《國務院辦公廳關於印發國民旅遊休閒綱要(2013...

《重慶市人民政府辦公廳關於促進旅遊投資和消費的實施意見》意在為認真貫徹落實《國務院辦公廳關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見》(國辦發〔2015〕62號)精神,...

為深入挖掘文化文物單位館藏文化資源,發展文化創意...重慶市人民政府辦公廳關於推動文化文物單位文化創意...旅遊、教育、地域和民族特色產品等開展跨界融合,套用...

重慶市人民政府辦公廳關於加快推進渝東北生態涵養發展區和渝東南生態保護發展區“...實現產業跨界融合為抓手,以加快轉變旅遊發展方式為主線,以促進旅客消費和富民增收...

《關於促進文化旅遊融合發展的實施意見》是廣東省政府為貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神及《中共廣東省委貫徹落實〈中共中央關於全面深化改革若干重大問題...

充分利用自然生態風光和特色資源,突出民族民俗民風等文化特色,適度發展一批旅遊小鎮...重慶市人民政府辦公廳關於培育發展特色小鎮的指導意見三、支持政策 編輯 有序引導...

以《國務院關於促進旅遊業改革發展的若干意見》(國發〔2014〕31號)、《國家旅遊局關於促進智慧旅遊發展的指導意見》(旅發〔2015〕10號)和《重慶市旅遊業發展“...

2014年2月15日,中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳轉發省委宣傳部等14部門《關於進一步推進全省文化產業發展的意見》的通知。通知從傾力抓好文化產業項目建設、...

樂山市人民政府關於加強產業融合發展推進全域旅遊的意見 各區、市、縣、自治縣人民政府,樂山高新區、峨眉山景區、樂山大佛景區管委會,市級各部門: 為貫徹落實《國務院...

市人民政府辦公廳日前下發了《關於深入推進文化創意產業與相關產業融合發展的實施...依託杭州豐富的旅遊資源和文化資源,積極探索旅遊觀光、休閒娛樂、文化體驗、商務...

重慶市人民政府辦公廳關於金融服務“三農”發展的實施意見 [1] 發布...與合作性金融的融合發展機制,提升農村金融服務的能力和水平,經市政府同意,現提出...

生態公益型林場開展林下經濟、森林旅遊、經濟林產品...出台關於促進市文化與金融融合發展的意見、關於文化...《重慶市人民政府辦公廳關於扶持社會辦養老機構的意見...

中文名 重慶市人民政府辦公廳關於促進職業教育校企合作的通知 發文機關 重慶市...推進產教融合,深化校企合作,增強職業教育適應需求、服務發展的能力,經市政府同意...

為貫徹落實《國務院關於促進旅遊業改革發展的若干意見》(國發〔2014〕31號)和《國務院辦公廳關於印發〈國務院關於促進旅遊業改革發展的若干意見〉任務分解表的通知》(...

《重慶市人民政府辦公廳關於印發重慶市信息化和工業化深度融合專項行動計畫(2014-...以產業發展需求為導向,面向智慧型工業、物聯網、物流信息化、電子商務、節能減排等...

《重慶市人民政府辦公廳關於全面清理規範性檔案的通知...39.重慶市人民政府關於整頓和規範旅遊景區(點)秩序...關於進一步促進農村信用社加快發展的意見(渝府發〔...

《重慶市人民政府關於推進大型商品交易市場健康發展的...按照《國務院辦公廳關於促進內貿流通健康發展的若干...

《重慶市人民政府辦公廳、重慶警備區政治部關於加強抗戰遺址保護利用工作的通知》...鼓勵將抗戰遺址保護利用與旅遊、文化創意等產業融合發展,打造各具特色的旅遊景點(...

《關於促進全域旅遊發展的指導意見》由國務院辦公廳於...各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬...加大旅遊產業融合開放力度,提升科技水平、文化內涵、...

重慶市人民政府辦公廳關於運用大數據加強對市場主體...交通旅遊、金融服務、中小企業服務、工業製造、現代...網、雲計算、大數據等先進技術與傳統產業的融合發展...

按照唯一性、至高性和市場性原則,以各地獨具特色的文化旅遊資源為依託,加大特色...省委辦公廳和省政府辦公廳《關於加快推進文化與科技旅遊金融融合發展的意見》等...

重慶市人民政府辦公廳關於印發重慶市旅遊業發展“十二五”規劃的通知...旅遊產業鏈不完善,與相關產業的融合發展程度不高。四是旅遊人才和科技支撐亟待...

重慶市人民政府辦公廳關於全面推動農村電子商務發展的實施意見一、總體要求 編輯 ...結合地域優勢和文化特色,發展休閒農業和鄉村旅遊等個性化、體驗式農村電子商務服務...