人物生平

美國共和黨的創始人

1820年11月14日,蒲安臣出生在美國

紐約州的新

柏林。1823年隨父母移居

俄亥俄州,10年後再移居

密西根州。從1838年到1841年他在密西根大學的一個分校學習。1846年從

哈佛大學法學院畢業後,他在

波士頓擔任律師,並開始投身政治。1848年,他為美國自由土地黨(United States Free Soil Party,存在於1848年-1852年)所作的演講使他贏得了廣泛的聲譽。1853年,他成為

麻薩諸塞州的參議員。那時他加入了

一無所知運動(Know-Nothing movement)。

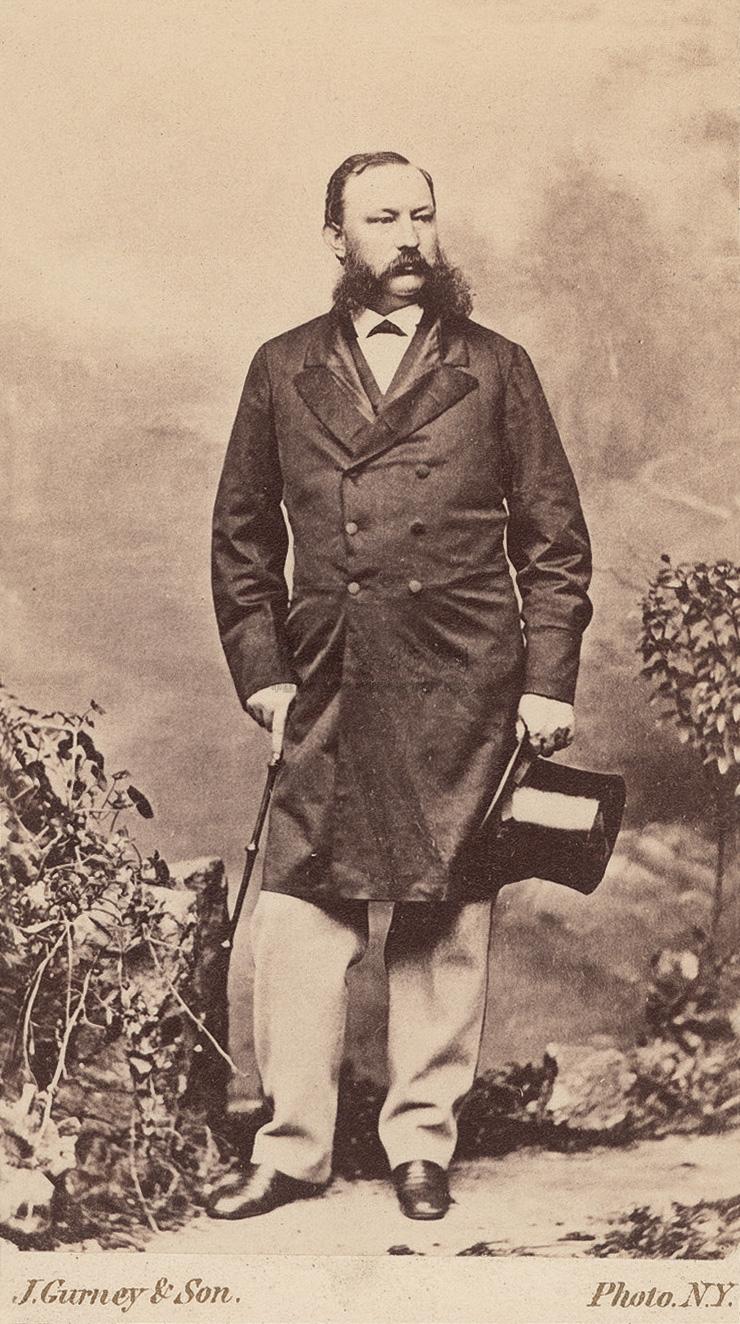

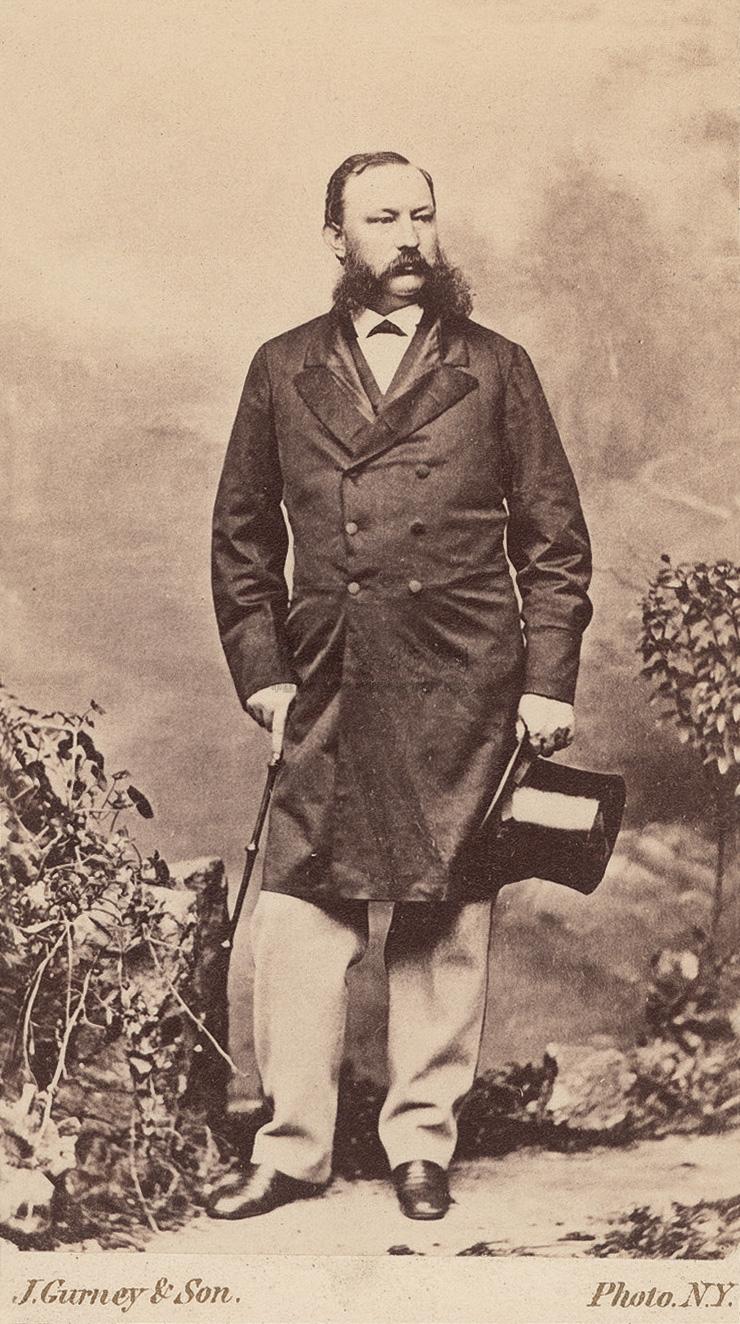

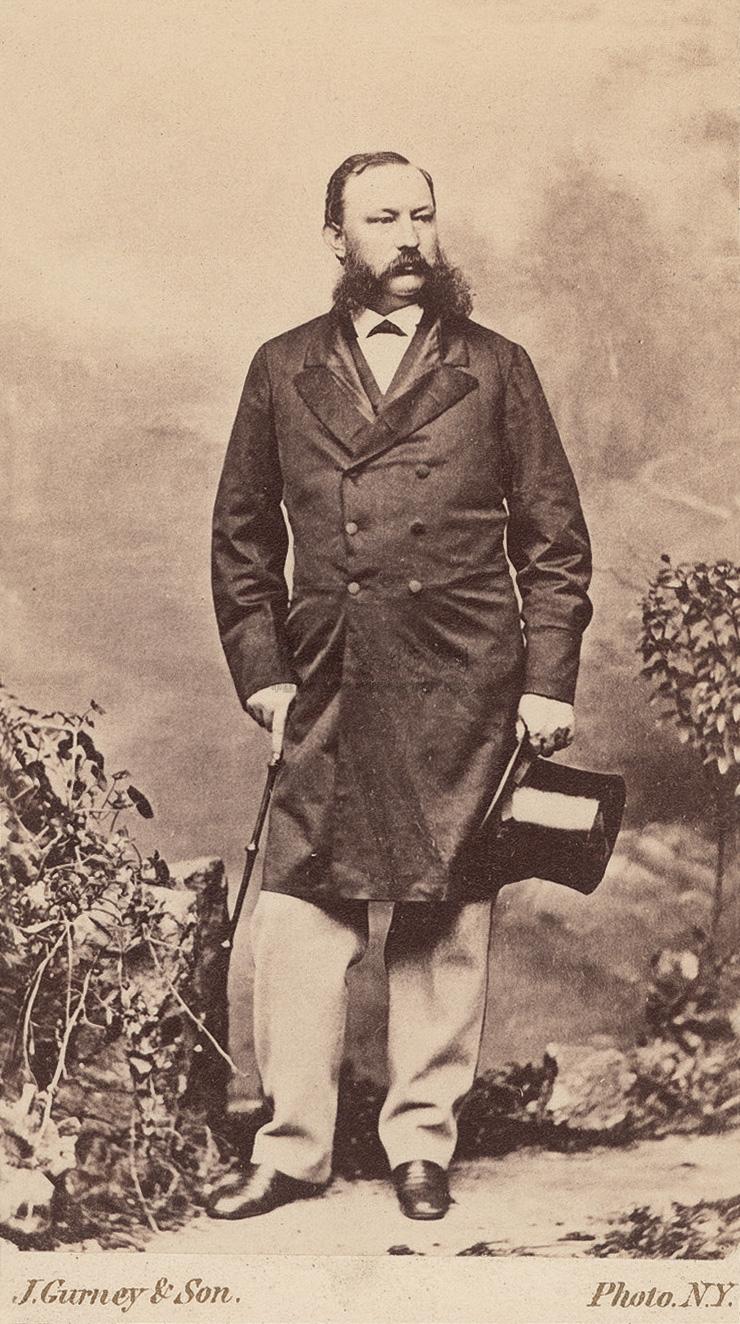

蒲安臣

蒲安臣不久,美國全國對奴隸制度產生激烈的爭議。蒲安臣是一位堅定的

廢奴主義者。1856年6月2日發表著名演說《麻薩諸塞州的抗辯》,為美國解放

黑奴運動的重要文獻。1854年,一群反對黑人奴隸制的人建立了一個新的政黨,這就是今天的

美國共和黨,蒲安臣正是美國共和黨的創始人之一,由於他的幫助,該黨在麻薩諸塞州成立。1855年,他進入美國國會,當了6年的國會眾議員(1855年-1861年)。

美國駐華公使

1861年6月14日,

林肯總統就職後不久,任命蒲安臣為美國第十三任駐華公使。任期共有6年。1862年7月20日,蒲安臣到達北京,成為第一批入駐北京的外國公使之一。在駐華公使任上,蒲安臣積極執行

美國國務卿威廉·亨利·西華德提出的對華“

合作政策”:開展“公正的”外交活動,以取代“武力外交”。“在條約口岸既不要求也不占領租界”,“也永不威脅

中華帝國的領土完整。”相對於俄、法、德等國的橫暴而言,美國的對華態度贏得

清政府的好感,對蒲安臣也具有特別的信任。蒲安臣還曾協助中國,對付英國人

李泰國。

中國首任使節

1867年11月27日,擔任駐華公使已達六年之久的蒲安臣即將離任回國,在

總理衙門為他舉辦的餞行宴會上,“嗣後遇有與各國不平之事,伊必十分出力,即如中國派伊為使相同。”。當時,清朝政府正在準備第一次派團出使外國,但是苦於缺乏合適的外交人才,並對禮節問題感到十分為難。

恭親王奕欣上了一道奏摺,建議委任蒲安臣這個友好人士擔任中國首任全權使節(辦理中外交涉事務大臣),同去的還有同文館的英文學生德明、鳳儀(曾隨斌椿去遊歷過);俄文學生塔克什訥、桂榮;法文學生

聯芳、廷俊。代表中國政府出使美、英、法、普、俄諸國,進行中國首次近代外交活動,這個意見隨即被採納。

蒲安臣使團在美國,1868年

蒲安臣使團在美國,1868年該照片上面的人物從左至右分別是:莊椿齡、桂榮、

聯芳、鳳儀、德善、

孫家榖、蒲安臣、志剛、柏卓安、德明、塔克什訥、廷俊、亢廷鏞。這副照片流傳較廣,上圖系藏於紐約州綺色佳市康奈爾大學亞洲圖書館的副本。

1868年2月25日,

清政府第一個蒲安臣使團一行三十人,自上海

虹口黃浦江碼頭乘坐“格斯達

哥里”號輪船起航前往

美國舊金山。隨同出訪的還有兩名中國官員:

海關道志剛和

禮部郎中

孫家榖。蒲安臣的兩名副手:左協理是英國使館翻譯柏卓安(John M.Brown),右協理是

海關稅務司法籍職員德善(E.de Champs)。為這次出訪,蒲安臣還受委託設計了清朝第一面國旗:黃底藍鑲邊,中繪一龍,長三尺,寬兩尺。

美國

1868年4月初,蒲安臣使團到達

舊金山。5月中,

加利福尼亞州州長在招待這個使團的宴會上祝賀蒲安臣是"最年輕的一個政府的兒子和最古老的一個政府的代表"。

6月2日,使團到達華盛頓,次日拜訪了

美國國務卿西華德。6月6日,美國總統安德魯·詹森在華盛頓接受了中國的首封國書。他也以中國代言人的身份到處發表演說,強調中國歡迎美國的商人和傳教士,而各國應該對中國保持一種明智的態度。“我希望中國的自主,應該維持。我希望它的獨立,應該保全。我希望,它能獲得平等,這樣它就能以平等的特權給予一切國家。”。

7月28日,蒲安臣與西華德簽訂了中國近代史上首個對等條約《

中美續增條約》,史稱《

蒲安臣條約》。條約承認中國是一個平等的國家,反對一切割讓中國領土的要求。規定:“大清國與大美國切念人民互相來往,或遊歷,或貿易,或久居,得以自由,方有利益。”美國在條約中聲明不干涉中國內政,中國何時開通電報、修築鐵路,何時進行改革,完全由他們自己來決定。美國則通過這一條約得到廉價的華工,解決了內戰後和修建

太平洋鐵路勞動力緊缺的問題。

英國

9月19日,蒲安臣使團繼續以“中國欽差”身份,到達

英國倫敦。10月20日,蒲安臣一行在

溫莎宮受到了

維多利亞女王的接見。正在蒲安臣使團訪英期間,12月4日,英國內閣改組,自由黨獲勝,葛萊斯東任

首相,克拉蘭敦取代司丹立出任外交大臣。12月26日,新任英國外交大臣克拉蘭敦會見了蒲安臣等人。28日,克拉蘭敦發表一份自製性的

照會,表示英國政府願意同中國政府“以和濟事”,實行修約緩進政策,“不實施與中國的獨立和安全相矛盾的一種不友好的壓迫”;並且寧願同中國的中央政府直接接觸,不願同各地方官吏交涉。交換條件是中國應當忠實遵守各種條約義務。蒲安臣在英國大體上完成了使命,達成了既定目標。1869年1月1日,蒲安臣以中國使臣的名義覆信,表示完全同意。

法國

1869年1月2日,蒲安臣一行到達巴黎。法國一向反對美國的“不割讓主義”,但由於英國已經表示了採納修約緩進政策,法國也只得與英國保持一致(1月5日法國外交部長拉發特向駐法英使表明態度)。1月21日,法國皇帝

拿破崙三世接見了蒲安臣。但是由於反對勢力強大,蒲安臣一行在巴黎前後停留了半年多,仍然無法取得任何成果。既未能取得象在華盛頓那樣的條約,或者象在英國那樣的自製性的

照會,只好失望的離開法國。

普魯士

蒲安臣使團於1869年9月21日前往

瑞典,10月7日離開斯得哥爾摩,10月30日離開

丹麥,11月18日離開荷蘭,1870年1月前往

柏林。在柏林,蒲安臣順利地完成了談判;

首相奧托·馮·俾斯麥發表了與英國類似的對中國有利的聲明。

俄國

1870年2月1日,使團由

普魯士前往俄國。2月16日,沙皇

亞歷山大二世在

聖彼得堡接見了蒲安臣一行。當時俄國與英國在亞洲爭霸,與後起的美國關係相對友好。但是沙皇在會談中竭力迴避中俄領土糾紛等實質性內容,令蒲安臣心情抑鬱愁悶,日夜

焦思:俄國“與中國毗連陸地萬數千里。既恐辦法稍差,失顏於中國;措語來當,又將貽笑於俄人”,於會見次日就感染肺炎病倒,而且病勢日加。

去世

亞歷山大二世1870年2月23日,蒲安臣因肺炎在

聖彼得堡突然逝世,終年50歲。清朝政府為表彰蒲安臣其擔任駐華公使時“和衷商辦”及出使期“為國家效力”,竭力維護中國主權和領土完整。授與一品官銜,以及撫恤金一萬兩銀子。

身後

今天,在美國

加州舊金山附近和

堪薩斯州,各有一座以蒲安臣命名的城市,加州的那一個Burlingame建立於1909年,是一個華人聚居的地方。美國著名作家

馬克吐溫就蒲安臣的逝世寫下如下

悼詞:“他對各國人民的無私幫助和仁慈胸懷,已經越過國界,使他成為一個偉大的世界公民。”

注釋

^ 在他任公使時期,有一次一位美國人在中國為非作歹,給當地老百姓帶來不少麻煩,蒲安臣在聽了中國受害人的證詞後,立即以公使身份命令將那位美籍犯人處以死刑,拖出去吊死。

蒲安臣

蒲安臣

蒲安臣使團在美國,1868年

蒲安臣使團在美國,1868年

蒲安臣

蒲安臣

蒲安臣使團在美國,1868年

蒲安臣使團在美國,1868年