癲癇俗稱,症狀,羊角風分類,頂葉癲癇,枕葉癲癇,額葉癲癇,顳葉癲癇,治療方法,手術治療,中藥治療,藥物治療,護理,日常保健措施,中醫看病因,癔病與羊角風,發作的類型,部分性發作,全身性發作,不能分類,羊角風和肝病,預防羊角風,術後用藥原則,

癲癇俗稱

一般生活中被常人所提及的“

羊角風”在醫院術語中叫“

癲癇” 癲癇分為原發性與繼發性。原發性癲癇原因不明,腦部無明顯病理或代謝改變,體內外環境在生理範圍內的各種改變可誘發其發病。原發性癲癇多在5歲左右或青春期發病。繼發性癲癇是由腦內外各種疾病所引起。例如腦炎、腦膜炎、腦寄生蟲病、腦瘤、腦外傷、腦缺氧、鉛、汞等引起腦中毒等,均可導致本病的發生。癲癇有一定遺傳性。原發性

癲癇病人親屬中的癲癇患病率人群中癲癇發病率的4~7.2倍,繼發性癲癇是2~3.6倍。

症狀

西醫根據羊角風病因不同分成特發性癲癇和繼發性(症狀性)癲癇兩大類。前者指這類患者的腦病並無可以解釋症狀的結構變化或代謝異常,而與遺傳因素有較密切的關係。症狀性癲癇因於多種腦部病損和代謝障礙,如先天性疾病、產前期和圍生期疾病(產傷是嬰兒期癲癇的常見病因)、高熱驚厥後遺、外傷、感染、中毒、顱內腫瘤、腦血管疾病、營養代謝性疾病等。

發作時羊角風的症狀有二大類表現形式,即全身性發作和部分性發作。全身性發作常見的形式又可分為7種,它們是大發作,強直性發作,陣攣性發作,失神發作,失

張力發作,肌陣攣發作和嬰兒痙攣。部分性發作常見的形式有部分運動性發作和

複雜部分性發作。

大發作又稱全身強直-陣攣發作,發作開始後病人失去知覺,有時會先尖叫一聲,然後全身僵硬,繼而四肢有節律地抖動。有時會暫停呼吸而面色青紫。可能會咬破舌頭,大、小便失禁。大發作通常持續1~3分鐘,在恢復知覺後,患者可能有劇烈頭痛或入睡。小兒患者常很快恢復到正常狀態。

強直性發作,表現為全身僵硬,可能突然跌倒,四肢沒有節律性抖動,也可有手上舉,頭後仰,或頭轉向一側,伴面色或

口唇青紫。陣攣性發作表現為四肢、頭面部有節律抖動,而不會身體長時間僵硬不動。失張力發作表現為病人突然肌肉放鬆,不能維持當時的站立或坐位姿勢,跌在地上,不省人事,有時僅表現為低頭,兩肩下垂,手指張開,不一定跌倒。失神發作表現為突然不動,但不跌倒,兩眼發直,發獃,凝視前方。有時眼皮快速跳動或手微微抖動。一般10秒鐘左右恢復正常,自己無知覺。失神發作每天可能發作數次到幾十次,可達1天上百次。失神發作不像其它類型發作那樣引人注目,容易被忽視。家長常反映孩子學習成績特別是數學成績下降。或上課、吃飯時發獃,同伴反映玩遊戲時突然莫名其妙停下來,幾秒鐘後又自動恢復正常。

羊角風分類

頂葉癲癇

頂葉癲癇病通常是患者的大腦出現部分問題,

頂葉癲癇通常的特點是簡單部分發作和繼發性發作。發作時具有很多的感覺症狀,如麻辣感和觸電感,最常受累的部位在皮質代表區,可能出現舌蠕動、舌發僵或發涼,面部感覺現象可出現於兩側。偶然可發生腹腔下沉感、阻塞感或噁心,少數情況下可出現疼痛。主側頂葉發作可引起各種感受性或傳導性語言障礙,非主側頂葉發作可見有多變的視幻覺,如變形扭曲、變短和變長等。另外還可見到感覺症狀,如麻木、身體一部分的缺失感等。頂葉癲癇病發病前的症狀有哪些?專家介紹定業癲癇病發病前的症狀有:

羊角風分類

羊角風分類1、精神性先兆。包括錯覺、幻覺、看見了或感到了實際上不存在的東西和場景等。

2、情緒先兆。包括焦慮、不安、壓抑、驚恐等,恐懼是最常見的一種。

3、視覺先兆。包括看見運動或靜止的光點、光圈、火星、黑點、一團單色或彩色的東西等。

4、嗅覺先兆。包括聞到燒焦了的橡膠味、腥味、硫酸等刺鼻難聞的氣味。

5、軀體感覺性先兆。包括刺痛、麻木、感覺缺失等。

枕葉癲癇

枕葉癲癇是由於大腦的不正常放電所引起,枕葉癲癇的臨床症狀表現通常情況下有很多種。

枕葉癲癇表現為一組症候,包括嘔吐等植物神經失調、行為異常、眼球偏斜、意識障礙等,可繼發全面性驚厥發作。發作早期可僅表現為蒼白、出汗等植物神經症狀,伴或不伴行為障礙。眼球偏斜和嘔吐出現於大多數發作中,但可以缺如。少數病例發作表現不典型,如雙目睜瞪,眼球不偏斜,自覺不適感,噁心或咳嗽而無嘔吐,安靜而不激惹,面紅而不蒼白等。可伴發尿、便失禁和瞳孔擴大。一般不發生視幻覺、口部及咽喉運動及自動症。

眼球偏斜是本症最常見的表現之一。通常表現為雙眼偏移至一側極限,頭部偏向同側。持續時間數分鐘至數小時不等。眼球可持續偏向一側,也可呈間斷性偏斜,偏斜的眼球瞬間回到中線並很快再次偏斜。常伴以意識障礙。發作期可見其他植物神經症狀,例如:青紫,瞳孔縮小,循環、呼吸和體溫調節障礙,唾液分泌亢進,胃腸運動失調,頭痛或頭部不適感等。發作性暈厥見於本症1/5的發作,可作為本症的主要表現,不伴有癲癇發作的其他症候,也可繼以全面性驚厥。

額葉癲癇

額葉癲癇,是目前最常見的一種癲癇病,它起源於額葉的具有繼發性全身性發作、複雜部分性發作以及單純部分性發作或這些發作的混合性發作特徵的癲癇病。它的特點為簡單部分、複雜部分、繼發性全身發作或這些發作的混合發作。發作通常一日數次且常在睡眠時發生。額葉部分發作有時可與精神因素引起的發作相混淆。癲癇病持續狀態是其常見的合併症。

額葉癲癇及症狀1:

前額極區發作的形式包括強迫性思維或起始性接觸喪失,以及頭和眼的轉向運動,可能伴有反向運動、軸性陣攣性抽動、跌倒以及植物神經症。

額葉癲癇及症狀2:

背外側部發作形式可能是強直性的或者較少見的陣攣,昆明癲癇病醫院的專家說:伴有眼和頭的轉動以及言語停止。癲癇讓很多患者陷入了痛苦之中,只有專業的治療方法才可以幫助患者脫離苦海。

額葉癲癇及症狀3:

輔助運動區的發作形式多為姿勢性、局灶性強直,伴有發音、言語暫停以及擊劍姿勢。

額葉癲癇及症狀4:

運動皮質發作的主要特點是簡單部分發作,不同側以及不同部位的臨床表現都不相同。

額葉癲癇及症狀5:

扣帶回發作的類型為複雜部分發作伴有發病時複雜的運動手勢自動症,並常見植物神經症,如心境和情感的改變。我們更應儘快接受治療,以免耽誤最佳治療,造成不必要的傷害!

額葉癲癇及症狀6:

眶額區發作的形式是一種複雜部分發作,伴有起始的運動和手勢性的自動症、嗅幻覺和錯覺以及植物神經症。

額葉癲癇及症狀7: 島蓋發作的特點包括咀嚼、流涎、吞咽、喉的症狀、言語停止、上腹部先兆、恐懼以及植物神經症狀,味幻覺在此區特別常見。

顳葉癲癇

顳葉癲癇的特點是簡單部分發作,通常為部分發作以及繼發性全身性發作或這些發作的混合,常見有發熱發作病史和家族史,可能發生記憶缺損。在代謝的成像研究上(例如PET),經常觀察到低區域代謝,在EEG上經常呈現單側或雙側顳葉棘波。

提示診斷的一般特點有:

①單純部分發作的典型特點是具有植物神經的和(或)精神的症狀以及某些感覺(如嗅和聽)現象(包括錯覺在內),最常見的是上腹部(多數是上升的)感覺。

②複雜部分發作往往以運動停止開始,隨後典型地出現消化自動症,也經常隨之發生其他自動症。發作持續時間在1分鐘以上,經常發生髮作後意識混亂、發作後遺忘。

發作間歇期頭皮腦電圖可以正常,可表現為背景活動輕度或顯著不對稱,也可表現為單側或雙側、同步或不同步的顳葉棘波、尖波和(或)慢波。

海馬發作是最常見的形式及發作的特點為上升性上腹部不適感、噁心、植物神經症狀及體徵,如腸鳴、噯氣、面色蒼白、面部發脹發紅、呼吸停止、瞳孔擴大、害怕、恐怖以及嗅幻覺。

外側顳葉簡單發作的特點為聽幻覺或錯覺或睡夢狀態以及視覺性感知障礙。若累及優勢半球時,出現言語障礙,若累及內側顳葉或顳葉以外,則可演化為複雜部分發作。

治療方法

手術治療

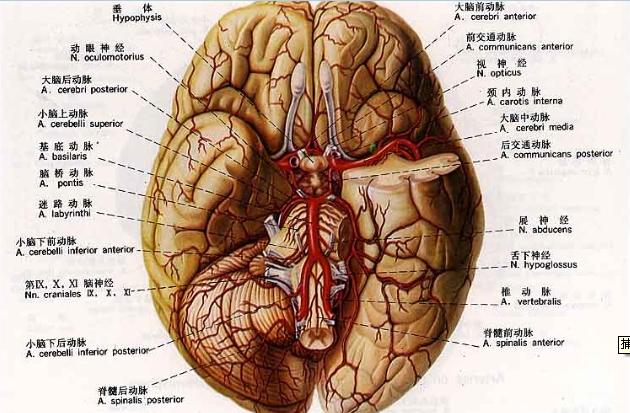

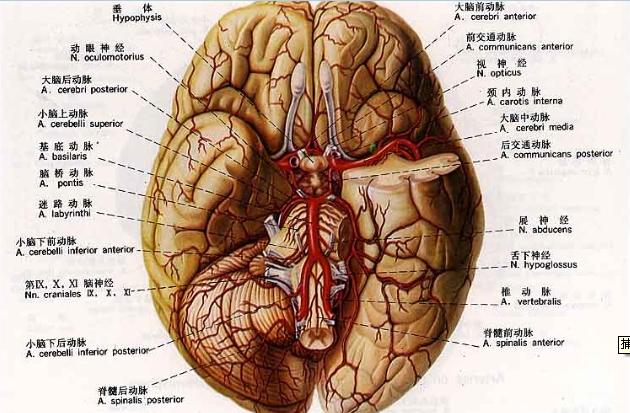

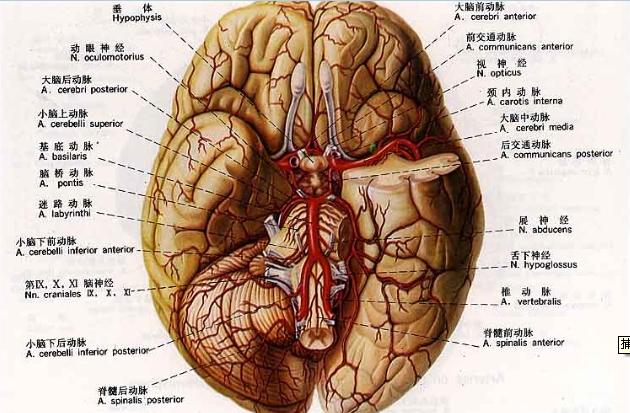

通過手術將

腦起搏器內電極植入患者頭皮下,每天接受體外脈衝儀治療1-2次。體外的脈衝儀通過頭皮連線植入頭皮下的磁場內電極,將電脈衝信號傳入到大腦,起到給大腦電場調頻的作用。脈衝儀是一個能定時輸出從控制器輸過來的電波的機器,通過每天的電脈衝刺激和持續的磁場調頻,達到控制患者的羊角風發作,脈衝儀的充電在體外就可以完成,而且不妨礙患者正常的生活,但是手術過程很疼痛。

中藥治療

①針灸治療。有體針、頭針、穴住埋線的方法。

②口服中藥。口服中藥較多,效果也不盡相同。中藥講究“對症施治”,同一種藥不可能適合所有的癲癇病患者,所以中藥治療要對症才可。

③外用中藥。通過靜脈循環吸收,進行治療。

藥物治療

①大發作選用苯巴比妥90-300mg/d。丙戊酸鈉 0.6-1.2/d,卡馬西平 600-1200mg/d等。

②複雜部分性發作:苯妥英鈉 0.2-0.6/d,卡馬西平0.2-1.2/d。

③失神發作:氯硝安定5-25mg/d,安定7.5-40 mg/d。

【醫學原理】 佩戴式癲癇治療儀採用學迷走神經刺激術、中醫經絡理論、生物電磁力學等“三效合一”的醫學原理。[查看全部]

電生理機理:

癲癇發作的電生理基礎是神經元同步異常放電,研究證實,VNS通過迷走神經的特定傳導通路,引起神經元去同步化;

生化機理:中樞神經系統內興奮性遞質和抑制性遞質的失衡是導致癲癇發作的生化基礎 。VNS是通過促進GABA和甘氨酸的釋放來發揮抗癲癇作用的。

中醫機理:

頸項部是人體中樞與軀體聯繫的樞紐部位,頸項部相關穴位是調整臟腑(腦為奇恆之腑),外濡腠理,維持機體正常生命活動樞紐機關點。

《靈樞·海論》云:“腦為髓之海,其輸上於其蓋,下在風府。”,督脈入屬於腦,...貫心,所以督脈及其相關穴位與人體氣血、腦亦有密切關係,《難經·二十九難》說:“督之為病,脊強而厥。

總之,在頸項部及督脈相關樞紐穴位施治,可實現調神通絡,抗癇止痙的作用。

西醫機理:

1985年,Zabara等人用癲癇實驗動物模型作實驗,發現迷走神經刺激能中止或減少癲癇發作頻率。1990年Ried等人將刺激電極植入病人頸部,通過電脈衝刺激迷走神經能有效地治療癲癇,進一步證實刺激迷走神經可提高神經的興奮閾值,並減少癇樣棘慢波的傳播。後又通過試驗證明迷走神經刺激通過直接或間接方式全面釋放GABA和對羥基苯甘氨酸抑制神經傳導介質而起到抗癲癇的作用.NTS包含GABA和對羥基苯甘氨酸突觸,NTS直接或簡接通過腦幹網狀結構的中間介質傳遞與下丘、邊緣系統、大腦皮質、小腦和丘腦等發生廣泛聯繫,這是迷走神經刺激在腦部許多區域增加抑制性作用而防止癲癇活動發生和傳播的解剖和生理生化基礎。�生物電子技術套用:

電子癲癇治療儀將選取有迷走神經分布區的人迎穴、天窗穴與督脈的大椎穴、身柱穴配對使用作為電極穴位,採用單片計算機數字控制技術,定時輸出特定的低頻電子脈衝經皮將選取有迷走神經分布區的人迎穴、天窗穴與督脈的大椎穴、身柱穴配對使用作為電極穴位,迷走神經受到電極刺激後會以直接或間接方式釋放GABA和羥基苯氨酸來抑制傳導介質,從而產生磁場效應,全面抑制大腦放電,起到抗癲癇作用。

根據對輕度(圖2)、中度(圖3)、重(圖4)異常腦電活動示意圖的比較,明顯發現程度越重的腦放電活動其巨形波逐漸變得越來越尖。當大腦在致病因素(如遺傳、外傷、感染、中毒、過度興奮、疲勞等)作用下,大腦就會出現異常電活動(圖2);要是致病因素繼續增強,腦電活動就會出現圖3、圖4的情況,頻率變慢,一般每秒鐘2—3次,我們稱其為δ波,“腦動過緩“受不了,臨床上就出現癲癇發作了。這就是我們常說的大腦異常放電引起癲癇發作。

【功 效】佩戴式電子癲癇治療儀控制癲癇發作、減少藥量;減毒增效、改善智力;激活生物酶、調節神經元興奮;疏經通絡、抗癇止痙;無創傷、無毒副作用。

【適應人群】佩戴式電子癲癇治療儀符合西醫診斷標準和中醫辯證要點的癲癇患者由各種原因引起的以突然昏倒、不省人事、四肢抽搐、口角歪斜、口吐白沫、牙關緊閉、雙目直視、頭痛、神呆等症狀為主的癲癇治療。

【用法用量】穴位佩帶,將發生刺激信號的電極貼組合使用在所選擇的特異穴位上,根據患者的年齡段每天佩帶不等的時間,佩戴式電子癲癇治療儀使用壽命4-5年。

【產品優勢】 佩戴式電子癲癇治療儀儀器設計人性化,外觀如手機大小,直流電池供電,便於隨身攜帶,治療不受時間、環境的限制,相對隱蔽性,不影響學習和工作。佩戴式電子癲癇治療儀屬於物理療法,癲癇治療儀無論是對迷走神經的刺激,還是對經絡穴位的刺激,都是在最佳化作用點的前提下選擇的特異性穴位,治療信號通過低頻脈衝來實現,不手術,不痛苦,老小患者皆可使用,佩戴式電子癲癇治療儀具有無創傷、無毒副作用的優點。

護理

癲癇(俗稱羊角風),是由於腦細胞突然短暫過度放電而致的腦功能失調;表現為運動、感覺、意識、植物神經、精神等不同障礙或可兼而有之,臨床上以突然意識喪失,突然跌倒,四肢抽搐,口吐白沫或口中怪叫,醒後如常人為主要表現。

健康源於運動。癲癇患者在日常生活中也應多參加一些體育運動,提高身體素質,但要注意不要參加劇烈、運動量大的體育活動,如長跑,因為長跑過程中往往會出現過度換氣的現象,而過度換氣時會因二氧化碳排出過多,使體內產生

呼吸性鹼中毒,從而誘發癲癇。像大運動量的足球、

籃球運動也應該避免,像蹦極、過山車等刺激性的遊戲更不要進行。而跳水、游泳也不宜參加,因這些項目如果同時伴發癲癇會造成意外。

日常保健措施

(1)癲癇發作開始時,應立即扶病人側臥防止摔倒、碰傷。

(2)然後解開其領帶、胸罩、衣扣、腰帶,以保持呼吸道通暢。

(3)使其頭側立,讓唾液和嘔吐物儘量流出口外。

(4)如有戴假牙者,取下假牙,以免誤入呼吸道。

(5)將手帕捲成團或用一雙筷子纏上布條塞入其上下牙之間,防止舌頭咬傷。

(6)抽搐時,不要用力按壓病人肢體,以免造成骨折或扭傷。

(7)發作過後昏睡不醒,儘可能減少搬動,讓病人適當休息。

中醫看病因

傳統中醫很早以前就對癲癇的發病原因做過解釋和分析,其具體內容散見於醫學典籍中,歸納起來,有以下幾種。

①先天因素:這種認識類似於西醫說的原發性癲癇。傳統醫書上把它稱作“胎癇”,意為胎裡帶來的。譬如大腦發育不全,臟腑功能先天不足等等,當然還包括遺傳因素在內。

②飲食起居因素:多指飲食不注意節制,冷熱無常,寒暑侵入。比如經常過量食用肥膩的食物,暴飲暴食,過多食用生冷及不衛生的食物等,都可能成為病因。中醫講究飲食有節,認為脾胃乃後天之本,人體所需要的營養都要靠津液氣血輸布,而這些全靠脾胃功能完成。飲食無節制,造成運化失職,積成痰飲,蒙蔽心竅,必然引起癲癇。

③精神因素:是很重要的發病因素。精神過度緊張,突然受到驚嚇,心情長期抑鬱,過分的激動、憤怒、傷感等對人造成精神刺激和精神創傷,形成發病的內環境。《

黃帝內經》上說過,憤怒容易傷肝,過分的喜悅容易傷心,思慮過多會傷脾,憂傷過分會傷肺,恐懼太甚易傷腎。過度的精神刺激會造成體內氣機紊亂,導致髒氣不平,特別是突然驚恐,更是發病的直接原因。

④勞作因素: 勞作失度也是致病原因之一。用腦過度必然造成大腦虧損,心神失養,強度太大的體力勞動往往使人體力不支。在這些情況下,病邪極易侵入,因為此時人體抗病能力降到最低。傳統中醫典籍上的勞,還特指房事不節,本虛而致病。

⑤跌仆產傷: 指的是發生意外造成的傷害和小兒出生時受到損傷。這些傷害極易形成各種內外傷害,尤其是腦部受損,如遇到適當條件,便會導致癲癇。

除以上病因外,中醫認為:許多疾病如果不能及時治療,也會轉為癲癇。上述各項為什麼會以癲癇病的形式表現出來,有待作進一步研究。

癔病與羊角風

癔病不是羊角風,癔病是神經症的一種。所謂神經症,指的是沒有器質性病變,但卻出現神經系統症狀的一些疾病,它包括神經衰弱、焦慮症、強迫症、恐怖症、神經症性抑鬱、疑病症、癔病等。

癔病的表現是多種多樣的,最常見的症狀是,抽搐、不能說話(很像是意識喪失),感覺障礙,比如肢體麻木、手套樣感覺喪失,還可以表現為肢體癱瘓、癔病性失明、失聽(筆者和中醫院原耳鼻喉科主任薄木真報告過34例癔病性聽覺喪失)。

癔病主要是由於精神因素所致,常發生在受暗示性較高的人身上。癔病的一種特殊的表現形式,就是癔病集體發作(Mass Hysteria),當另外一個受暗示性較高的人,看到別人發病時,自己也受到感染,表現出同樣的症狀。從這個意義上說,癔病是一種帶有傳染性的疾病,因此可以把它叫做精神傳染病。

癔病不是羊角風,羊角風是我們說的癲癇。癔病和癲癇是2個完全不同的概念,但是所有的精神心裡科疾病都是要先排除癲癇的。區分也很好區分在發作期間做腦電圖就能確診。希望你去當地的精神心裡科專業門診去看看。癲癇的腦電圖是改變的但是精神心裡科疾病是很少造成腦電圖的改變。

發作的類型

羊角風屬癲癇的俗稱,又稱羊癇風或

羊癲風,其發作的類型概括有以下幾大種類:

部分性發作

(局限性、局灶性)

(1)運動性(局限性、局灶性)

(2)感覺性(軀體性、特殊感覺性)

(3)自主神經性

(4)精神性(見複雜部分性發作)

(1)僅有意識障礙

(2)精神症狀(感知、情感、記憶、錯覺、幻覺等)

(3)自動性

全身性發作

(普遍性):非局限開始

1、全身強直一陣攣發作(大發作)

2、失神發作(小發作)典型或不典型

3、其它肌陣攣發作、陣攣發作、強直發作、失張力發作

不能分類

不能分類,因資料不足或不能歸入上述各類的發作

附:

1、癲癇持續狀態

(1)全身強直陣攣發作持續狀態

(2)失神發作持續狀態

(3)複雜部分性發作持續狀態

(4)部分性癲癇持續狀態

2、在某些特定情況下發生的發作

(1)反射性發作

(2)各種誘發因素引起的發作(如飲酒、疲勞、情緒等)

(3)周期性發作(如月經、覺醒睡眠周期等)

羊角風和肝病

人們習慣把癲癇病叫“羊羔風”、“羊癲風”、“豬婆風”等等,叫法雖然不一樣,但有一個明顯的特點,就是根據對病人發作症狀的直觀認識來起名字。

中醫學認為“肝藏血”,肝臟的功能在於調節血液促進機體新陳代謝,它對腦功能的正常發揮有著舉足輕重的作用,肝榮則腦健,肝衰則腦病。反過來說,人的感情和肝臟關係極為密切,比如怒為肝志,怒則氣血逆亂,逆亂之氣血易隨肝氣勃發而上舉,使腦部發生病變而出現昏仆、不省人事等症狀。

《內經》上說各種抽搐,都屬於肝病。肝臟出現下列病變都有可能引起腦部病變,導致癲癇:肝臟主管疏泄,對調節大腦血流量和疏通氣機起關鍵作用,肝陽上亢,化風內動,能上擾清陽,也會挾帶痰濁逆動,蒙蔽心神,激起大腦病變;肝氣鬱結,疏泄功能不能充分發揮,會造成情志不暢,也極容易化為邪風,上犯大腦引起昏仆、抽搐等病症。

預防羊角風

預防羊角風最可靠的方法就是按時、按量地服用抗癲癇藥物。一但確診了羊角風,就要控制發作,預防驚厥的再發,越早治越好。因為發作的次數越多,時間越長就意味著對原有癲癇灶的增強,有些羊角風病人和家屬對抗癲癇藥物副作用的顧慮大於羊角風發作本身。(大量實驗證明醒腦,醒神系列藥物無毒副作用,這請放心服用。)寧可發作幾次也不願意吃藥。其實,發作一次所造成的損害比起西藥抗癲藥物副作用來要不知多少倍,另外,我們也要預防引起羊角風的原因和誘發因素,如頭外傷、腦部感染、全身性炎症、孕期感染、近親結婚、懷孕期間飲酒、吸菸、高熱,劇烈驚嚇等,如果兩個人都有確診的癲癇,就要避免結婚生育。(其所生子女癲癇的危險性百分之二到百分之四)對於慢性的癲癇病人來說,除了要按時按醫囑堅持服用抗癲癇藥物,同時避免促發因素,如飲酒、疲勞、暴飲暴食、睡眠剝奪,精神壓抑,感染疾病,受涼發熱等。

術後用藥原則

現代羊角風外科治療的方法主要是在利用高科技手段對致癇灶進行精確定位,手術切除引起頑固性羊角風的病因如腦腫瘤、血管畸形等病變和異常放電病灶,阻斷神經細胞異常放電的傳導途徑以達到根除或減少羊角風發作的目的的。通過外科治療,70-90%以上的難治性羊角風可望不發作或很少發作。

然而,在外科治療後羊角風患者仍須服藥二年以上,一是因為羊角風長時間反覆發作,異常放電比較彌散,切除原發灶後,其他部位仍可能有異常放電;二是外科治療後,腦功能暫時失平衡,在手術後一段時間,是羊角風發作的高發期,發作可能會頻繁,需要藥物控制,以後會慢慢平穩。在服藥二年後,如無發作,可緩慢減藥至停止服藥。

常用的抗癲癇藥有苯妥英鈉、苯巴比妥、卡馬西平、丙戊酸鈉等。其套用應根據發作類型而由醫生選定藥物,患者不可自行用藥,以免產生不良後果。這些藥物長期套用均可產生一定的毒副作用,但在不同製劑可改善療效和減輕毒副作用,如得理多,其引起皮疹的副作用較普通卡馬西平片明顯減少,而控制羊角風發作的效果明顯提高。

近年來又有一些新藥套用於臨床如奧卡西平,拉莫三嗪 ,妥泰等,這些藥物雖然有許多優點,抗發作譜廣,安全性高,不良反應少,至於長期療效,遠期毒、副反應,仍需要進一步觀察。但是,新抗癲癇藥物與理想抗癲癇藥物,仍相距很遠。

在羊角風手術後用藥方面應該注意以下幾點:

⑴選用藥物以手術前用藥為基準, 選用常用而安全性藥物,如術前藥物過多、藥量過大,在保持術前用量一段時間內無癲癇發作,可在醫生指導下減藥或減量,儘可能減少抗癲癇藥的毒、副作用。

⑵如術後有發作,在單一藥物無效時,可聯合用藥,應注意藥物間協同或拮抗作用。

⑶ 應堅持長期、規則地服藥,一般服用抗癲癇藥至少2年。完全控制後仍再服2年,在醫生指導下逐漸減量。

⑷ 增減藥物劑量或更換藥物應逐漸進行,不能突然停藥,應在醫師指導下進行。

⑸ 安全性:應監測血藥濃度,使其維持在安全有效的濃度範圍,即可控制羊角風發作,又可儘量避免毒副作用。

羊角風分類

羊角風分類 羊角風分類

羊角風分類