主要經歷

先世原居蘇州,後落戶於東台

安豐場,以燒鹽為生,始祖名王伯壽。王艮生於明憲宗成化十九年(1483),為“

灶丁”(燒鹽的苦力)階級,世代為

灶戶,“七歲受書鄉塾,貧不能竟學”,十一歲時家貧輟學,隨父兄淋鹽。十九歲時隨父王守庵經商至山東,在山東拜謁孔廟時,得到很大啟發,認為“夫子亦人也,我亦人也,聖人者可學而至也”。於是日誦《

孝經》、《

論語》、《大學》,置書於袖中,逢人質難,久而信口談解,如或啟之”,在十多年的自學中,一方面不恥下問,一方面“不泥傳注”,強調個人心得。因善經營,“自是家道日裕”,成為富戶。

38歲時遠赴江西往游王陽明之門,下拜執弟子禮。王陽明一開始覺得他個性高傲,因此把他的名字改成帶有靜止意思的“艮”字;王艮經常與師爭論,“時時不滿師說”,堅持自己的觀點,既“反覆推難、曲盡端委”,又“不拘泥傳注”、“因循師說”,於是自創“淮南格物說”。他主張:“即事是學,即事是道。人有困於貧而凍餒其身者,則亦失其本非學也。”強調身為天下國家的根本,以“安身立本”作為封建倫理道德的出發點。有一次坐“招搖車”(

蒲輪)招搖過市,遭陽明指責。

嘉靖二年(1523),北上入京,沿途講學,受到各方重視而轟動一時,王陽明聞訊大為震怒,欲設法召他回來“痛加制裁”,但已鞭長莫及,他的學術思想已流傳四方。嘉靖五年(1526),王艮應泰州知府王瑤湖之聘,主講於

安定書院,宣傳“

百姓日用即道”的觀點,求學者紛至沓來,這為

泰州學派的創立準備了條件。王艮的門徒以平民百姓居多,“入山林求會隱逸,過市井啟發愚蒙,沿途聚講,直抵京師”,但亦不乏著名學者如

徐樾、

顏鈞、

王棟、

王襞、

羅汝芳、

何心隱等人,子弟至五傳共有487人,羅汝芳為集大成者。

黃宗羲稱此一派竟能“赤手以搏龍蛇”。泰州學派提出“百姓日用即道”的觀點,強調“知之為知之,不知為不知,是天德良知也”。王艮在講學別出心裁,按《

禮經》制著深衣、戴五常冠,“行則規園方矩,坐則焚香默識”,他一生布衣,拒絕入仕,並直指統治者:“使仆父子安樂於治下,仍與二三子講明此學,所謂師道立,則善人多,善人多,則朝廷正,而天下治矣”,故被斥為“異端”。

王艮塑像

王艮塑像嘉靖十八年(1539),57歲的王艮已病魔纏身。次年冬,病重彌留之際,他對兒子

王襞說:“汝知學,吾復何憂!”他希望泰州學派能延續下去。逝世後,四方送葬者有數百人之多。

王艮的一生對泰州學派作出很大貢獻。他的學生大多為下層民眾,計有農夫、樵夫、陶匠、鹽丁等487人。王艮不信“生而知之”的唯心主義天才論,而強調後天學習的重要性。這是他自學成才的切身體會。由於他非經院出身,一生文詞著述很少,著重口傳心授,使“愚夫愚婦”明白易懂,這成了泰州學派的特色之一。王艮的著作,後人輯為《王心齋先生遺集》。

人物事跡

嘉靖元年,一位泰州的商人來到了

王守仁的家,和王守仁比起來,他只是個無名小卒,但奇怪的是,他卻吸引了很多人的注意。

因為這位仁兄的打扮實在驚人,據史料記載,他穿著奇裝異服,戴著一頂紙糊的帽子,手裡還拿著笏板,放在今天這打扮也不出奇,但在當時,就算是引領時代潮流了.

他就穿著這一身去見了王守仁,很多人並不知道,在他狂放的外表後面,其實隱藏著另一個目的,然而他沒有能夠騙過王守仁。

王守仁友善的接待了這個人,與他討論問題,招待他吃飯,他對王守仁的學識佩服得五體投地,便想拜入門下,王守仁答應了。

不久之後,他又換上了那套行頭,準備出去遊歷講學。

王守仁突然叫住了他,一改往日笑顏,極為冷淡的問他,為何要這種打扮。回答依然是老一套,什麼破除理學陋規,講求心學真義之類。

《王艮評傳》

《王艮評傳》王守仁靜靜地聽他說完,只用一句話就揭穿了他的偽裝:“你只不過是想出名而已。”

眼見花招被拆穿,也不好呆下去了,他拿出了自己最後的一絲尊嚴,向王守仁告別,準備回家。

王守仁卻叫住了他,對他說,他仍然是自己的學生,可以繼續留在這裡,而且想住多久就住多久。

此人終於明白,所謂家世和出身,從來都不在王守仁的考慮範圍之內,他要做的,只是無私的傳道授業而已。

他收起了自己的所有偽裝,莊重的向王守仁跪拜行禮,就此洗心革面,一心向學。

這個人的名字就叫做王艮,他後來成為了王守仁最優秀的學生,並創建了泰州學派。

(本段摘錄自《明朝那些事兒》)

生活特點

王艮在家境貧困的情況下(11歲起就因家貧輟學),忍飢挨餓,踏實地勞動,操持家務和在鹽場燒鹽,從小就是一個胸懷大志、自立有為的強者。

王艮在生活道路的探索中,曾從事過學醫和行醫活動,想通過醫道來謀求生活之路和醫治社會,雖有所成就,但他終究沒有把它作為終身職業。他及時調整、改變了自己的謀生軌跡,掌握了生活的主動,把事業的坐標無悔無二地定在“做學問”的事業上。

王艮從19歲起隨父王守庵從水路、陸路三次(19歲、23歲、25歲)或更多次地販鹽到山東出售,由於他善經營、懂管理、會理財,“措置得宜”,“自是家道日裕”,成為海濱地區頗有財氣的富戶,這就為他日後脫離勞動、專心致志地從事學習和傳道打下了經濟基礎。

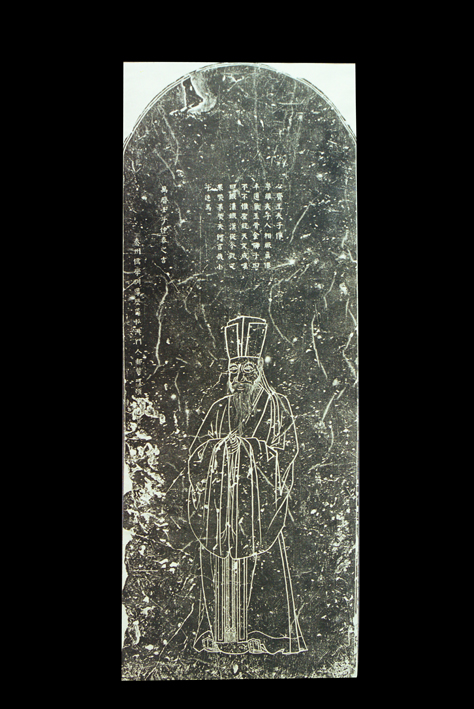

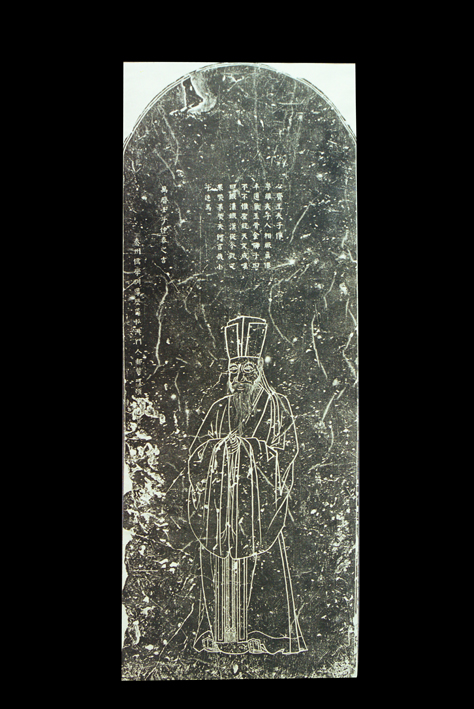

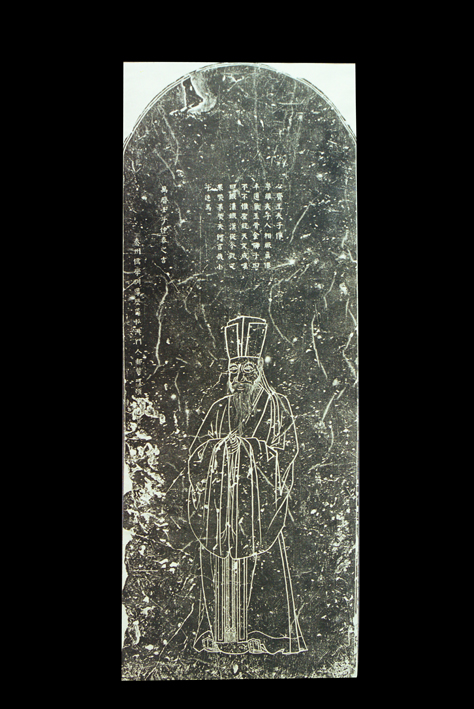

王艮碑刻像

王艮碑刻像王艮本為一個粗識字的

灶丁,在19歲以後開始讀《大學》、《論語》、《孝經》。在文化基礎極差、居所又偏處在海濱闢地、且無名師指點的困難條件下,發憤刻苦自學,“默坐體道”、“閉關靜思”。這樣的苦心孤詣,踽踽獨行的刻苦學習精神,是奇突而又感人的。毫不誇張地說,王艮是一位非常出色的“自學成才”者。

王艮不僅刻苦自學,而且虛心尊師求教。開始時他置書懷中,以途人為師,“逢人質義”。但他並不故步自封,滿足於一己之得和“道聽途說”。他在38歲時聽到塾師黃文剛(江西

吉安人)說他的學術觀點,絕類江西

巡撫王守仁。好學心切、求知若渴的王艮,立即衝破家庭的重重阻力,不遠千里,趨舟江西,執弟子禮拜見王守仁。在從學王門期間,既“反覆推難、曲盡端委”,又“不拘泥傳注”、“因循師說”,而是堅持獨立思考,有疑即問、即辯。他不僅在從學期間尊師好學,“侍(候)朝夕”,而且在王守仁去世後,還“迎喪桐廬,約同志經理其家”,“往

會稽會葬”,並照料其後人。這樣的矢志不渝、尊師重道的品德,是值得後人學習的。

王艮在講學傳道時,別出心裁、想像異乎常人地採用一些“法門”:如或按《禮經》制著深衣、戴五常冠、執笏板、乘

蒲輪車,“行則規園方矩,坐則焚香默識”;或在門前張貼“招生廣告”,謂,“此道貫

伏羲、神農、黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子,不以老幼貴賤賢愚,有志願學者,傳之”。這種使“鄉人始而駭”的方法,卻收到了“漸而信,久而浸與俱化”的效果。

王艮不僅在家鄉開門授徒,而且“周流天下”。他除“入山林求會隱逸,過市井啟發愚蒙,沿途聚講,直抵京師(北京)”外,還先後在南京、

廣德、

孝豐、

會稽、

泰州等地講學和在其鄉間(

安豐場)構築“東淘精舍”授徒。傳授的對象:“上至師保公卿中及疆吏司道牧令,下逮士庶樵陶農吏,幾無輩無之”,但主要對象為下層社會被壓迫的勞動人民(灶丁、傭工、農夫、商販、漁民以及僧道徒眾等)。其中不少人在學術方面取得了很高的成就。

王艮一生以布衣傳道,終身不仕。嘉靖八年(1529年,王艮47歲)和十六年(1537年,王艮55歲)兩位朝廷高官分別推薦王艮入朝做官,都被王艮婉言謝絕。“郡守召”亦“辭`以疾”。他不僅終身不仕,而且還教五個兒子“皆令志學,不事舉子業”。

學術思想

王艮創立的學派,因地而名,稱“

泰州學派”。地以人聞,“派”以地名,這是人傑地靈、人地底蘊深厚的體現。

泰州學派創始人王艮,一生勤勉,

學而不厭,誨人不倦,他的學識博大淵深、包涵很廣,在哲學、倫理、社會政治以及教育、文化等方面,都有豐富詳實的論述,構成了泰州學派的基本思想和基本特色。王艮與

泰州學派的主要思想觀點,具體如下:

王氏宗祠

王氏宗祠王艮的“百姓日用是道“,“百姓日用之學”,是王艮思想的閃光點和泰州學派思想的主旨和重要的進步命題,具有鮮明的人民性。

“百姓日用”一詞,在古代儒家雖然提出過,但被“大儒們”說成百姓是不知道“用”的。《易·繫辭》云:“一陰一陽之謂道……仁者見之謂之仁,智者見之謂之智,百姓日用而不知,故君子之道鮮矣”。這就是說:道,只有天生的君子、聖人甚至“神”,才可以認識它、掌握它、運用它,凡夫俗子——百姓,是絕不可能知道“道”的。王艮一反經典的傳統和說教,匠心獨具地認為:“

百姓日用即道”,“愚夫愚婦”都“能知能行”。他具體地形容“僮僕之往來,視聽持行,泛應動作,不假安排”就是“道”,此乃“即事是學,即事是道”。他還把“百姓”和“聖人”放在等同的地位,說:“百姓日用條理處,即是聖人之條理處”,“聖人之道,無異於百姓日用,凡有異者,皆謂之異端”。這樣,“百姓日用”就成了檢驗是“道”還\是“異端”的標準。他還這樣說:“滿街都是聖人”,“人人君子”,“堯舜與途人一,聖人與凡人一”,“聖人不曾高,眾人不曾低”,“庶人非下,侯王非高”。

格物、致知、誠意、正心、修身之說,始見於《禮記·大學》。前人說“格物”就是“窮理”,也有人說“格物”就是“格心”。他們分別說,“通過格物的方法,達到窮理的目的”;“格物者,格其心也。正其心者,正其物之心也”。王艮對於“格物”,卻與上述不同,他有自己的獨特的見解。他創立了自己的“格物說”,因泰州地處淮南,故明末清初碩儒

黃宗羲(1610-1695),字太沖,號梨洲,浙江餘姚人,著《明儒學案》62卷>,一生著作多達60餘種)稱王艮的格物說為“淮南格物”。王艮對“格物”是怎么說的呢?他說:“格物致知四字本旨,二千年來未有定論”。他認為“格,如格式之格,即後挈矩之謂”。“挈矩”,意為度量。他說:“吾身是個矩,天下國家是個方”。“挈矩,則知方之不正,由矩之不正也”。這就是說:“身是本,天下國家是末”,“格物”必先“正己”,“本治而末治,正己而物正”。王艮的這番話,明白地指出“正人必先正己”。

“正己”就是“正身”。正身應人人平等,包括統治階級在內,概莫能外。這樣的觀點,與那些滿清統治者只要平民百姓“正心”,而他們卻可以為所欲為的觀點有天淵之別。王艮的這種尊重人、重視人的價值觀的思想觀點,正是平民哲學、布衣學者恰好的表現,維護百姓利益的“絕唱”。

王艮主張尊身、安身、保身、愛身。他說:要“以身為本”,“修身立本”,“立本安身”,“明哲保身”,“身尊則道尊”。王艮的這些觀點,是他的“淮南格物”論的延伸,都是“以身為本”思想的體現。

黃宗羲以為王艮的“安身”說,不免開了“臨難苟免”之嫌。王艮果然是一位“貪生求安”的

極端個人主義者么?在社會政治極端黑暗的明代中後期,王艮目睹權臣奸宦對上層官吏動輒殺頭、剝皮、

廷杖、充軍種種可怖景象(對下層官吏和平民百姓那就更加殘暴了)。他提出的明哲保身以及出、處、進、退、隱、見等策略,形似消極,實質是以退自保、以退求進的一種手法,是非常明智的,是一種反映社會悲劇矛盾(既有變革因素而其因素又不成熟),有志改革者尋求政治解脫或出路的吶喊和辯解。

王艮對於社會政治類型作出“三種景象”的區分,即羲皇景象、三代景象、五伯(霸)景象。

他十分憧憬、嚮往“羲皇”、“三代”聖世,深惡痛絕“五伯”社會。鋒芒所指,不言自明,矛頭直指當時的專制社會。他在《王道論》里這樣描繪當時的社會:“今天下田制不定,而遊民眾多,制用無節而風俗奢靡。所謂一人耕之,十人從而食之。一人蠶之,百人從而衣之。欲民無饑寒,不可得也。饑寒切身,而欲民之不為非,不可得也”。他明確地主張:重德輕刑,施行仁政;予民教養,讓民參政;均分土地,使

民樂業。他說:“為人君者體天地好生之心,布先王仁民之政”。“蓋刑以弼教,不得已而後用之”。“刑因惡而用,惡因無教養而生,苟養之有道,教之有方,則衣食足而禮義興,民自無惡矣,刑將安施乎”?為濟困扶貧,共同求富,王艮還在垂暮之年(逝世前兩年),親自起草《均分草盪議》並帶頭踐議,將多餘的草盪無償劃分給貧民。這樣的具有反封建獨占的平均主義、小私有觀點和行動,在“田連阡陌”、“一人口插幾張匙”的封建地主眼裡,把它視為“異教旁門”、大逆不道,而廣大勞苦大眾則是衷心地擁護和愛戴他的。

王艮的“以孝弟為本”的“孝悌觀”,既繼承了中國相傳數千年優良傳統,又突破了“五經傳注”的倫理傳統,提出了自己獨特的見解。

王艮自稱學的是“總經”(“五經”乃中國傳統的經典,“總經”卻人所未聞)。這就是說,他學的東西為人所未學,他有一套自己的主見。他說:“蓋聞天地之道,先以化生,後以形生。化生者,天地,即父母也;形生者,父母,即天地也。是故仁人孝子,事親如事天,事天如事親,其義一也”。又說:“事親從兄,本有其則,孝悌其心,其理自識”。在這裡,王艮把事親和從兄提到了很高的高度。他認為大家對父母孝、對兄長悌,犯上作亂的人就沒有了,社會就安定.了。但王艮主張的“孝”和“悌”,不是絕對盲從,而是堅持獨立思考,有所選擇。他說:“父兄所為,不可不識;父兄所命,不可不擇”。這就是說:對的,當然要尊敬從命;不對的,怎么辦呢?他說:“所為未是,不可姑息”;“所命未善,反覆思繹”。這些都說明王艮不僅能真心誠意地事奉他的父兄,但絕不是“愚孝”、“盲從”,而且能做到抵制和糾正他們的一些錯誤的東西。因此說,王艮的“孝悌觀”和傳統的“孝”和“悌”是有原則區別的。

在教育思想方面。王艮的“有教無類”的教育學風以及“學而不厭,誨人不倦”的學習和教學態度,也是值得後人學習的。

人物成就

泰州學派的產生和發展,有其社會基礎和諸種條件,是時代的產物,也是歷史的必然。清末民初袁承業說:“心齋先生毅然崛於草莽魚鹽之中,以道統自任,一時天下之士,率翕然從之,風動宇內,綿綿數百年不絕。”泰州學派的形成、發展過程,可大體歸納為三個階段:

第一階段,從王艮開門授徒,逐漸形成泰州學派,是為開創時期;

第二階段,經過王艮的弟子和再傳弟子王棟、王襞、何心隱等的闡述、繼承和傳播、發展,是為泰州學派的興盛時期;

第三階段,再經過四傳、五傳,以李贄為代表的思想、文藝領域、以徐光啟為代表的科學領域,對泰州學派思想的發揚光大,掀起了一股股聲勢浩大的早期啟蒙思潮,是為泰州學派的頂峰時期。

泰州學派對晚明社會在思想、文藝、科學、文化等方面的貢獻,是巨大的、輝煌的、為世人所稱道的和永難磨滅的。據記載,泰州學派從王艮開門授徒至明末,五傳,其弟子有姓名可查者達487人。其中載入《明史》者20餘人;編入《明儒學案》者30餘人。

著作

相關書籍

王艮講學傳道,一般都是當面口傳心授,不假文字和筆舌諄諄。他為什麼採用這樣的傳道方式呢?主要有以下因素:一、王艮是

灶丁出身,在青少年時讀書甚少,以後雖自學有成,但他卻不喜著述,嚴格說來,寫作恐非其“強項”,尚不能到“倚馬萬言可待”的熟嫻地步;二、王艮自許為他學的是二千年來未有的“絕學”,這,勞動大眾視之“若久旱之望雲霓”,而統治者卻視之為“左道”,城府頗深的王艮,恐“言易招非”、“以文取禍”,留下“不妥”的文字易“授人以柄”,因而,他留下的文字就相對地較少了;三、王艮講學傳道的方式,有別於正宗儒家的傳統方法,而是將儒、釋、道的思辨方法兼收並蓄,融會貫通,儒家的“心性”(如“於無字處讀書”),道家的“感應”,特別是)佛教禪宗提倡的“頓悟法”,則為王艮所長期修習和身體力行。

王氏宗祠

王氏宗祠王艮著作,除其後裔及門人輯錄整理的王艮語錄外,尚有王艮本人撰寫的《鰍鱔歌》、《復初說》、《明哲保身論》、《樂學歌》、《天理良知說》、《孝悌箴》以及《

安定書院講學別言》、《格物要旨》、《勉仁方》、《與南都諸友》、《大成學歌》、《均分草盪議》、《王道論》、《答徐子直書》等名篇。有些著作,王艮的門人譽之為“百世不易”之作,但從其篇幅來看,多為數百字的短文,最長的文章也止一二千字。上述語錄和著述,經王艮的子孫及其門人陸續整理增訂,曾有不少刊印本行世。據記載,在明代就有五種刻本,清代和民國又有幾個刻本。明刻本多已散失,存世的有一些清代和民國年間的刻本。

泰州圖書館創建於民國十一年(1922),已有90年的歷史,藏書近30萬冊,其中古笈5萬冊。它們歷來重視本籍人士著作和地方文獻的收藏。該館現藏王艮的著作基本上包羅現存的這方面的著作。現錄出:

《三賢全集》。明

崇禎時刻,清重修印本。含王心齋文集6卷,疏傳合編2卷,一庵先生遺集3卷,東崖先生遺集2卷。

《王心齋先生全集》。民國鉛印本,東台

袁承業編訂,5卷。附一庵、東崖遺集及四先生殘稿。

《王文貞公集》(門人焦竑等曾私謚王艮為“文貞”)。清嘉慶21年

王世豐重刻,2卷。

此外,

東台、

泰州兩地,均加強了對王艮與泰州學派的研究力度,先後開展了研究泰州學派的系列活動,寫出了數量可觀的文章,輯印成書的有:泰州《泰州學派學術討論會紀念論文集》(1986年);東台林子秋、馬伯定、胡維定合著的《王艮與泰州學派》(1999年)等。這些論文和著述,對研究王艮與泰州學派者有一定的參考作用。

人物墓祠

王氏家族墓

王氏家族墓地座落於

安豐鎮的

下灶村。當年墓共八座,東西排列。中為王艮之父王守庵墓,右為王艮墓,余為王艮兄弟墓。墓後有弧形小

土山,長約30米,高20餘米,名“賢人山”。墓前有兩塊石碑:一為王艮家族墓碑,刻王艮兄弟七人及其父王守庵姓名;一為王艮次子王東崖(

王襞)墓碑,刻“明理學貞儒崇祀鄉賢八世祖王公東崖之墓”。上述王氏墓葬,在“文革”的浩劫期間,均遭平毀,蕩然無存;僅遺的兩塊墓碑也被生產隊挖去做了水溝上的踏腳板。撥亂反正後,

石碑為安豐鎮文化館收藏。安豐鎮人民懷著對鄉賢崇敬的心情,正在本鎮公園內辟“心齋園”,重建王艮、王東崖父子墓於其園內。

崇儒祠

崇儒祠安豐王氏宗祠

王艮在

安豐場月塘河有園一所、講堂三間。門人林東城、御使洪垣(覺山)助銀為王艮增益講堂三間,東西掖房各五間,構成“東淘精舍”,命名講堂為“勉仁堂”,供先生講學和來訪學生居住之用。王艮逝世後,改建為“

王氏宗祠”。明末清初,東檯布衣學者、詩人吳嘉紀(其祖父吳鳳儀是王艮的學生)曾寫有《謁勉仁堂》詩。這些建築,隨著歲月的流逝,已逐漸煙沒無存。安豐鎮人民正著手重建“東淘精舍”,以資作為對王艮的永久紀念。

此外,安豐鎮文化館內,遂豎立了一尊王艮全身塑像。

泰州崇儒祠

位於泰州

五一路西段,古光孝寺西側。始建於明萬曆四年(1576年),祀王艮。以後多次修葺、擴建,數百年來,一直為講學之所。解放後改作民居。1986年恢復

崇儒祠,進行了大修:第一進是重建的,其餘三進均系原房修復。主要建築四進:第一進為大門,上嵌“崇儒祠”石額,門外兩旁立石鼓,砌八字牆;第二進為“立本堂”;第三進為“樂學堂”,東牆廊壁上嵌萬曆七年(1579年)《心齋先生祠堂記》石碑,西牆廊壁嵌重修出土的明

李春芳所撰殘碑;第四進為“賢人堂”,

奉新塑王艮半身胸像及新刻大理石質王艮《樂學歌》等。

泰州學派紀念館設於此十多年。

姜堰王氏宗祠

位於

姜堰鎮東后街。始建於明萬曆九年(1581年),以後重修過。祀

泰州學派重要人物、王艮族北

王棟。祠堂軸線建築為三進:第一進為門廳;第二進為大廳;第三進為大殿。“大殿”的西側遂有一進配殿與大殿並列,為“三賢祠”,祀王陽明、王艮、

王襞。祠堂內曾刻有王棟像,泰州學派重要傳人羅近溪(汝芳)曾有像詩,像早已煙沒無存,祠亦改作民居。在最近的舊城改造中,

姜堰市政府領導批示對王氏宗祠這所明代建築予以保護,正著手修復為研究泰州學派和紀念王棟的活動場所。

相關評價

獨領一代思想領袖風騷、占中國哲學史一席之地的王艮及其所創的

泰州學派,自形成至今,人們對它的評說仁智互見,褒貶不一。撮其要者:

《明史·儒林傳·王艮》中說:“王氏(指

王守仁)弟子遍天下,率都爵位有氣勢。(王)艮以布衣抗其間,聲名反出諸弟子上”。

王艮的再傳弟子

李贄(李為王艮的

仲子王襞的門生)在《續藏書·王心齋公艮傳》說:王艮“晚作格物要旨、勉仁諸篇,或百世不可易也”。又在《為黃安二上人大孝文》中說:“蓋心齋(王艮)真英雄也,故其徒亦英雄也……一代高似一代”。

碩儒

黃宗羲在其巨著《明儒學案》中說:“陽明先生之學,有泰州(指王艮)、

龍溪(指

王畿)而風行天下……泰州以後,其人多能赤手以搏龍蛇……遂復非名教之所能羈絡矣……諸公掀翻天地,前不見有古人,後不見有來者。”黃宗羲對王艮雖作了若干肯定,但出於與

泰州學派觀點上的差異,以及對王(

守仁)學的“修正”(王主“心”,黃主“氣”,但黃又認為“心即氣”,因而有人謂黃為王學的“修正派”),他不僅不無偏見地在撰著《泰州學案》時,並非疏忽地隻字不提幾乎與他同時代、轟動全國朝野的“異端”人物

李贄(李1602年棄世,黃1610年出生),更談不上提及泰州學派晚期(李贄的弟子、再弟子)進步、革新人物

湯顯祖、

袁宏道、

徐光啟等,而且攻擊謾罵泰州學派傳人為“小人之無忌憚”者。

史學家

翦伯贊(1898-1968)在《中國史綱要》中說:“以王艮……等為代表的

王學左派,不僅對

程朱理學更加反對,而且對

君主專制政體和封建理教也給予尖銳的抨擊……他的學說……甚至被統治者目為‘異端之尤’。”

史學家

白壽彝(?-2000)在《中國通史》中說:王艮“創建的

泰州學派,是我國學術史上第一個具有早期啟蒙色彩的學派”。“他所創建的富有平民色彩的理論,雖不能摧垮專制的封建統治,亦無力衝決封建倫理綱常的藩籬,但是他的閃爍著啟蒙色彩的理論,他以‘萬世師’自命的‘狂者’風格和鼓動家、傳道者的熱忱,以及從事平民教育、傳道講學而終身不入仕途的‘氣骨’,卻深得下層百姓的擁護,而且成為泰州學派的思想傳統”。

史學、思想、教育家侯外廬(1903-1987)在《中國思想通史》中說:王艮“這種學說在下層社會廣泛傳播,其學說思想在一定程度上代表了被壓迫、被剝削階級的利益是非常明顯的。”又在《中國思想史綱》中說:“

泰州學派是中國

封建制社會後期的第一啟蒙學派。”

史學、哲學家

任繼愈在《中國哲學史》中說:“以王艮為首的泰州學派……沿著

王守仁的主觀唯心主義哲學向更徹底的方向發展……它的社會作用是消極的”。他“使王守仁一派學說在下層人民中得到傳播,為統治階級在勞動人民中起了麻痹的教育作用”。“王艮出身於勞動人民,他……明確地站到大地主階級立場上去了”。“王艮這樣的階級調和論……只能是瓦解人民的革命鬥志,方便大官僚地主階級”。“王艮的學說,……不觸動封建主義一根毫毛,……沒有任何進步意義”。“王艮他們這夥人,……背叛了自己的階級,是明朝中葉的一個‘

武訓’”。“

泰州學派……他們的哲學思想,本質上是反動的”。

哲學家

楊榮國(1907-1978)在《簡明中國哲學史》中說:“王艮思想有接近勞動人民的一面,他反映出廣大農民和小生產者的若干願望和利益,但是有嚴重的弱點,就是對統治階級仍然存在幻想,宣揚階級調和論的觀點。……因此,不管他主觀願望如何,客觀上是起到麻痹勞動人民革命鬥志的作用”。

哲學家

張岱年在《中國哲學史綱》中說:“王艮的門人所謂

泰州學派,尤勇於任事,依其良知,敢作敢為。此派流弊則是狂放空疏。一切都不研究,只憑意見。這些王學左派又多好禪學,結果流為狂禪。但是,張岱年在《王艮與泰州學派·序》中說:“泰州學派是明代後期的一個獨特學派。泰州學派創始人王艮出身平民,是一個平民思想家”。

哲學家

汪奠基在《中國邏輯思想史》中說:“

李贄和王艮都是所謂‘王學’的左派。他們站在

農民階級的立場反對盲目‘願學孔子而不問是非’的虛偽傳統,認為‘

百姓日用即道’,真理就在現實生活的認識中”。

哲學家肖父、

李錦全主編的《中國哲學史》中認為:泰州學派“閃爍著主體功能性的思想光輝”。

哲學家

黃宣民在《王艮與泰州學派·序》中說:“泰州學派是明代中葉崛起於民間的一個儒學派別。”有人稱之為王學左派,也有人稱之為民間儒學派,我們稱之為平民儒學派。它的創始人王艮,“由一個識字不多的

灶丁,終於成為著名的泰州學派的開山祖,這不單在當時儒林中獨樹一幟,即在中國歷史上也是罕見的。”

歷史已經邁進思想無比活躍、科學文化無比昌盛的二十一世紀,對於王艮與

泰州學派,應從實際出發,用辯證唯物主義和

歷史唯物主義觀點,公正、公平、公允地給予以恰如其分的評價。

王艮出身貧苦勞動人民,他終身布衣不仕,始終保持了勞動人民的本色,他是與下層勞動人民民眾同呼吸、共命運的;他的學說在一定程度上代表被壓迫、被剝削階級的利益,具有反封建專制、反封建道德傳統、反正宗聖教的戰鬥精神和人民性;在王艮的學說中,比較明確地提出了不完全成熟的社會平等、個人自由、個性解放等思想主張。王艮是我國“早期啟蒙思潮的先驅者”;泰州學派“是中國封建制社會後期的第一個啟蒙學派”。王艮與泰州學派的這種思想特徵,對於明清之際早期啟蒙思潮,都具有深刻的思想影響。鴉片戰爭以後的洋務運動、

維新運動、改良運動,也不無受到

泰州學派思想的影響。

當然,由於時代、階級以及認識等方面的局限性,王艮與泰州學派也存在一些弱點和缺陷,如對封建專制認識和鬥爭的不徹底性、對傳統聖學的妥協、對社會活動和鬥爭方式方法上的“怪異”等,但是,“瑕不掩瑜”,王艮與泰州學派的光彩是永照人間的。

王艮塑像

王艮塑像 《王艮評傳》

《王艮評傳》 王艮碑刻像

王艮碑刻像 王氏宗祠

王氏宗祠 王氏宗祠

王氏宗祠 崇儒祠

崇儒祠

王艮塑像

王艮塑像 《王艮評傳》

《王艮評傳》 王艮碑刻像

王艮碑刻像 王氏宗祠

王氏宗祠 王氏宗祠

王氏宗祠 崇儒祠

崇儒祠