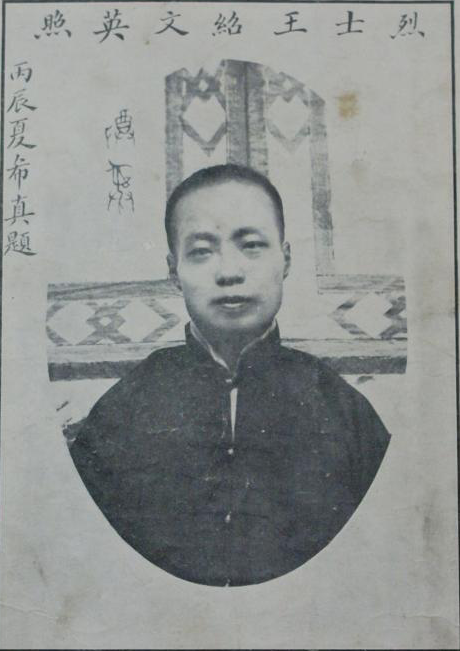

辛亥革命

王紹文(1890—1916),出生於陝西西安城內一位富商之家,自幼受到良好的教育,後畢業於陝西高等學堂。少年時代的王紹文身體弱小,“貌清癯如處女”,“性沉默,特立獨行”,視古代遊俠為榜樣,急公好義,“遇人急難,輒傾囊相周”,從不吝嗇。對傳統教育中的“章句”之學不屑一顧,崇拜王陽明“知行合一”的哲學思想;因其多謀善斷,同學都以其與輔佐劉邦建立漢朝的張良(子房)相比,譽王紹文為“小子房”。讀書時,常與志同道合者“侃侃談天下事,每論及社會主義及其結果,預推未來世界之進化”。從中可以看出,王紹文不僅關心天下大事,對社會主義也有粗淺的了解,且胸懷救國救民之志。

王紹文的青少年時代,正是中國最後一個專制王朝滿清政府走向沒落的時期,為挽救國家民族於危難之中,在1905年

孫中山成立

中國同盟會,組織反清運動。受孫中山的影響,在日本留學的陝籍學生

井勿幕等人參加了

中國同盟會。1906年春,井勿幕在陝西三原縣成立陝西同盟會,發展革命力量。年僅十六歲的王紹文加入中國同盟會,成為陝西同盟會最早的會員之一,也是最年少的中國同盟會會員(《王烈士紹文墓表》)。加入中國同盟會之後,王紹文主要做中國同盟會的會務工作,不僅積極參加中國同盟會在陝西的革命活動,而且變賣家中的房產、土地為陝西同盟會籌集活動經費。王紹文為人十分低調,陝西獨立後,革命黨人中“人人自詡革命功,王紹文獨不言,亦無知者”。許多人宣揚自己在革命中的功勞,唯獨王紹文不說自己為革命做過什麼,故他所做過的事情沒有幾個人知道。

反袁革命

1912年

中國同盟會改組為

國民黨,隨之陝西同盟會改組為國民黨陝西支部,王紹文擔任文事科幹事。因活動經費困難,“黨員多散”,獨撐局面,“任怨任勞”。

袁世凱在北京篡奪

中華民國臨時大總統後,鎮壓革命黨人的活動,陝西革命受到很大影響。在此情形下,王紹文組織敢死隊多人,與革命黨人吳希真“草盟文,訂約章,立機關曰平民會,分科任事,吾秦革命事乃稍稍萌茁矣”。王紹文等革命黨人以平民會為秘密據點,繼續開展革命活動。1913年7月,國民黨在南方發動

二次革命,江蘇、江西等省宣布獨立。陝西革命黨人密謀回響,但王紹文認為時機不成熟,應先派人與南方獨立省份聯絡,再做決斷。他說:“贛寧起義,道梗訊息鮮通。微論功不必成,即成矣,而鞭長莫及,誰為應援,此坐困之道也。為今之計,當先令人赴南省聯合,且默察其真相,及敵軍強弱,然後徐圖回響”。陝西革命黨人接受了他的建議,派吳希真到南方觀察形勢,並試圖與獨立省份取得聯繫,但當吳氏到達上海時,二次革命已經失敗。從這件事情來看,王紹文是一位具有戰略眼光的革命者,他站在戰略高度思考“二次革命”期間的陝西革命問題,不愧有“小子房”之稱。二次革命失敗後,

北洋政府大肆鎮壓革命黨人,王紹文等陝西革命黨人創辦的平民共濟會被查封。一時“謠言四起,人人自危”,有的人離開陝境,也有人勸王紹文離開,他說“此心無愧足矣,走將焉往?卒弗動”。始終堅守西安,繼續為革命奔走。

1914年,河南

白朗農民軍進入陝西,革命黨人吳青純等人趁機在白水縣舉義,失敗後吳青純被囚禁。王紹文雖與吳氏素昧平生,但卻冒著生命危險為其贈送金錢。對於此事,後人評價說:“烈士(指王紹文)與青純弗素相知,竟能見義勇為,豈非篤厚君子歟!”

袁世凱以鎮壓白朗為由,派

陸建章率北洋軍第七師入陝,取代張鳳翽,開始了北洋政府在陝西的統治。為了做長期反袁鬥爭準備,1915年春,王紹文變賣家產,在西安創辦了三育高等學校,“培植後起人才”。足見其為革命深謀遠慮。

隨著袁世凱稱帝步伐越來越急迫,蔡鍔、李烈鈞在雲南發動護國運動。在此背景下,王紹文、李岐山、

杜守信、

張子宜、張深如等在西安的老同盟會員為配合省內外的革命活動,決定“討袁(世凱)逐陸(建章)”,開展秘密活動,以蓮池體育場(今西安蓮湖公園)為聚會地點,以興平會館(在今大麥市街)為聯絡機關,以精業公司(在今東大街)為傳達訊息處。並決定於1916年的農曆除夕夜(2月2日)起義,之後分頭派人聯絡陸建章的警衛隊、鏢局張懷芳、南校場駐軍以及洪幫弟兄等,為舉義的骨幹力量。起義發動的步驟是先在興平、鹹陽、禮泉暴動,然後由西安回響。王紹文、李岐山、張深如等人留在西安城外,其餘人員分別赴興平、鹹陽、禮泉3縣活動。不料因籌劃不密,加之鏢局張懷芳被陸建章副官所收買,和盤托出起義計畫。陸建章在大肆搜捕革命黨人,在西安的王紹文、張子宜等人被捕後,杜守信等陸續被捕。

英勇就義

革命黨人被關押在西安陸軍監獄,遭受到嚴刑拷打。1916年2月15日,王紹文、杜守信等17人被陸建章殺害於西安老北門外的西火巷。在押往刑場的路上,路旁觀者如潮,有的大罵袁世凱,有的大罵陸建章。王紹文則“仰天太息曰:吾今日後乃得出苦海矣。顧誰復拯吾民出水火者,我死矣,願吾同志勿忘斯言,則吾雖死猶生。”行刑時劊子手讓王紹文跪下,他大罵:“吾為國為民,給誰下跪!”最終直立不屈,大義凜然,被害時年僅26歲。與王紹文同時被殺害的有17人,加上在陝北被殺害的張深如總計18人,稱之為

反袁十八烈士。

辛亥革命中,多少仁人志士為建立民主共和,拋頭顱、灑熱血。但一些人英名長存,一些人埋骨黃土永為塵埃。保留下來的《王烈士傳》、《王烈士紹文墓表》、《十八烈士遇難記》等文獻,王紹文事跡感人至深,當尊為楷模。