基本介紹

- 中文名:《欽定遼金元三史國語解》

- 卷數:四十六卷

- 出處:《欽定三合切音清文鑒》

- 體現:國語之精奧明

修史目的,編修補正,修史態度,四庫提要,

修史目的

清高宗弘曆即乾隆皇帝(1711—1799,1736—1795在位)即位以後,熱衷朝廷修史活動。究其原因,乃希望由官方壟斷歷史編纂,再由他扮演歷史判官,操縱其中的筆削褒貶。 除編纂史籍外,弘曆還要重修前代的史書,使它們能“傳信示公”,為當時多民族共存的政治環境服務(詳第四節)。就前代的史書來說,弘曆最關注的是《遼史》《金史》和《元史》,三史的重修工作,歷時十餘年才完成。

乾隆帝即位初年,便已指摘遼、金、元三史“不及前代,而《元史》成於倉猝,舛謬尤多”。不過到了乾隆十二年(1747)三月, 朝廷刻成二十一史,弘曆才對三史作出具體的批評及展開重修的工作。

乾隆帝認為,遼、金、元三朝本身沒有完善的條件,可供修史者憑藉。首先是民族隔閡:弘曆指出,三朝均為邊疆民族所建立,“非若唐、宋之興於內地而據之也”。因此,“其臣雖有漢人通文墨者,非若唐、宋之始終一心於其主”。況且,民族之間,存在“語言有所不解,風尚有所不合”的現象。如以元朝為例,一方面是“蒙古人不深明漢文,宜其音韻弗合,名不正而言不順,以致紀載失實”。另一方面,“漢人不解(蒙古)語義,錯謬譯出者,不勝屈指數”,其中多系“捉影之談”,可謂“怪誕可笑”。

其次是三朝國祚短促:弘曆指出,“遼、金、元皆立國不久,旋即遜出”,由於沒有良好的規模,“則所紀載,欲其得中得實,蓋亦難矣”。如以金朝為例,“金全盛時,索倫、蒙古亦皆所服屬,幅員遼廣,語音本各不同”。可是,“當時惟以國語為重,於漢文音義,未曾校正畫一”,以致出現“聲相近而字未恰合”,及“語似是而文有增損”的情況。“至於姓氏,惟當對音,而竟有譯為漢姓者”。本來,金朝曾“制女直大小字”,可資稽查,可惜它們“未經流傳中外,而又未經譯以漢字,其後裔式微,遂無以考證”。以致後人“閱漢字《金史》,其用漢字音注國語者,本音幾不可曉”。

基於上述原因,弘曆譏詆“遼、金、元之史,成於漢人之手,所為如越人視秦人之肥瘠忽然”,所以難成“佳史”;又認為三史中,“紀邊關以外荒略之地”比“紀內地”的部分,更“不能得中得實”。

編修補正

乾隆朝的重修遼、金、元三史,並不是將三史全部修改,而是按《同文韻統》為例,重修三史〈國語解〉,及將三史中人、地、官名改正,其方針是“正其字,弗易其文”。所以弘曆下令史官,“按照各史,不改其事,但將語言詳加改正,鋟板重修”。

第二項工作是在三十年代展開的,而且不局限於《金史》。當弘曆在批閱《歷代通鑑輯覽》的進稿時,感到“前史所載遼、金、元人、地、官名,率多承偽襲謬,展轉失真,又復詮解附會,支離無當,甚於對音中曲寓褒貶”。因此他“每因摛文評史,推闡及之,並命館臣就遼、金、元史〈國語解〉內,人、地、職官、氏族及一切名物象數,詳晰釐正,每條兼系以國書,證以三合切韻,俾一字一音,鹹歸吻合,並為分類、箋釋,各後本來意義,以次進呈,朕為親加裁定”。

乾隆三十六年(1771),弘曆下令編撰《遼金元三史國語解》[30]。同年十二月,當《金史》部分完成後,弘曆已急不可待,開始重修三史的第三項工作。原來弘曆感到“今金國語解,業已訂正蕆事,而諸史原文,尚未改定,若俟遼、元國語續成匯訂,未免多需時日”。於是他下令將“金國語解”交給方略館,“即將《金史》原本先行校勘”。校勘的原則是:“除史中事實久布方策,無庸復有增損外,其人、地、職官、氏族等,俱依新定字音,確核改正。”至於遼、元二史,則“俟國語解告竣後,亦即視《金史》之例,次第釐訂畫一,仍添派纂修官,分司其事,總裁等綜理考核,分帙進覽候定”。

關於第三項工作,有兩點必須注意。首先,第三項工作是在乾隆三十六年底開始的,它的任務是按照清朝新編的三史國語解,更正三史原文,而這項工作與第二項工作同時進行。其次,也是較重要的,重修三史“乃改譯漢文,譯其國語之訛誤者。至於其國制度之理亂、君臣之得失,未嘗一字易”。“且改譯者不過正其訛誤之語”,“讀史者執舊簡而證以新書,則可知語之異而事之同”。因此,儘管弘曆認為遼、金、元三史有多方面的缺點,清廷的工作只在更正其中音譯的訛舛而已。

弘曆對編修三史國語解和校正三史的工作,甚為重視。如在乾隆三十七年(1772)四月殿試策論的題目中,考問及其事。次年十月,獎勵“在各方略館效力行走,辦理金、元國語解及校訂遼、金、元三史對音頗能盡心”的宋銑(1760年進士),認為宋銑“在翰林中,學問尚優,著加恩授為編修,充方略館纂修官,以示鼓勵”。可是,兩個月後,弘曆“批覽方略館所進《金史》”,發現“內有圈點訛錯數處,並有誠字訛寫城字”,便將“承辦之編修宋銑,著交部察議”。

乾隆四十年(1775年)七月,“重刊《金史》成”。至於遼、元二史語解在什麼時候完成,不可考。但在乾隆四十二年(1777)三月軍機大臣等奏“遵查未俟書籍”十六種的名單中,《遼史》和《元史》都榜上有名。如果按照上述重校《金史》的程式,二史語解必已完成,然後二史才進行校勘。無論如何,據軍機大臣指出,在這十六種書籍中,《遼史》和《元史》等十四書未“派有專管總裁”。他們便請旨“派專管之員,責成定限速纂”。於是弘曆派遣英廉(1707—1783)和錢汝誠(1722—1779)為二史總裁。

乾隆四十三年(1778)三月,軍機大臣報告各書修纂進度,以《遼史》、《元史》“卷帙較多,請展限趕辦”。得旨:“各處應進之書,止須按卯分進,轉不必立定期限,如屆期遲誤,即奏明參處。”乾隆四十六年十一月,“方略館進呈遼、金、元三史告俟”,吏部“請將滿漢纂修各員,照例分議敘”。於是弘曆下旨獎勵。乾隆四十七年四月,“改譯遼、金、元三史告成”,弘曆為作序文。乾隆五十年(1785)十二月,“《遼金元三史國語解》告成,承辦纂修等官,議敘有差”。

從上述重修三史和編纂《遼金元三史國語解》的經過可見,在三史中,弘曆最重視《金史》。早在乾隆十二年,已將《金史》校正。三四十年代的兩項工作,又以《金史》為先。這些現象與他批評三史時流露對《金史》特別關注的態度是互為表里的。其次《遼史·國語解》的編修與《遼史》的重訂似乎為乾隆君臣所忽視。如弘曆在《〈增訂清文鑒〉序》說:“向評《通鑑輯覽》,糾前史譯本失真,則有校正金、元國語解之命。”便沒有提到《遼史·國語解》。而《歷代通鑑輯覽》有一則凡例,亦是提及“金、元二史出自後代儒臣之手,大抵音譯失宜,乖舛滋甚”,“今並遵旨詳加譯改”,同樣遺漏《遼史》。此外如乾隆三十七年的殿試策論題目,雖謂“遼、金、元三史人、地、官名,多淆於後代儒生之手”,但最後考問的內容,僅是金、元、二史而已。上述情況,與弘曆評論三史的缺失時沒有單獨提到《遼史》的作風,同出一轍。誠然,女真為滿洲祖先,《金史》最受弘曆關注,自是意料中事。至於遼、元二朝的後裔,雖皆在清朝“隸臣僕,供宿衛”(詳第三節),但蒙古族在清朝眾多民族中,實為大宗,索倫族不可與之相提並論。況且弘曆對蒙古“尤善扶綏”,至使滿蒙關係更為密切,因此,弘曆重視《元史》而忽視《遼史》的態度,亦是可以理解的。

修史態度

“傳信示公”是弘曆下令重修遼、金、元三史時揭櫫的口號,他說:“遼、金、元三史人,地名音譯訛舛,鄙陋失實者多,因命儒臣,……概行更錄。蓋正其字,弗易其文,以史者所以傳信示公,不可以意改也。”

然而,弘曆又離析“傳信”和“示公”為二,將它們代表歷史記載的兩種境界。“信”是歷史應具備的基本條件,“傳信”是歷史記載的首要任務。因此,弘曆說:“一代之史,期於傳信。”由於他認為遼、金、元三史未能履行“傳信”的使命,所以他負起改正三史“舛駁”的責任,“用昭闡疑傳信之至意”[58]。於是,他下令“廷臣重訂金、遼、元國語解,將三史內訛誤字樣,另行刊定,以示傳信”。弘曆自誇清廷對三史的修訂,能“使讀史者心目豁然,不免前人謬妄所惑”,“俾讀史者得免耳食沿偽之陋”。弘曆無疑在說,三史經過清廷修訂後,才能達到“傳信”的境界。

“公”是歷史應具備的客觀精神,“示公”是歷史記載的神聖使命。弘曆所謂“示公”,是指“秉大公至正”的態度,“以昭褒貶之公”。弘曆認為,“《春秋》一字之褒貶,示聖人大公至正之心”。可是,“遼、金、元三國之譯漢文”,每“有謬寓嗤斥之意存焉”,不是“《春秋》一字褒貶之為”。由於弘曆堅持“《春秋》天子之事,是非萬世之公”,而遼、金、元三史的修撰者既非天子,他們所作的褒貶又不得當,所以他希望修訂三史,“以昭綱常名教,大公至正之義”。他說:“金、元入主中國時,其人未盡通曉漢文,以致音同誤用,而後之為史者,既非本國人,更借不雅之字,以寓其詆毀之私,是三史人名不可不亟為厘定,而昭大公之本意也。”

不過,我們必須注意,弘曆不是要藉厘定三史人、地、官名而進行新的褒貶,所謂“昭褒貶之公”、“昭……大公至正之義”、“昭大公之本意”,乃揭示三史的音譯實系“無關褒貶而實形鄙陋”,只反映漢人狹隘的種族偏見,不符合“大公至正”的客觀精神、。

弘曆強調“示公”,實有不可忽視的政治背景。三史的改訂,除了是一項史學工作之外,還有政治作用。清廷以邊疆民族入主中原,不但統治漢人,而且降服沿邊各民族,建立一個疆土遼闊的統一多民族國家。用弘曆的話說,就是“一統同文”、“海寓同文”的局面。弘曆反覆指出,重修三史與這局面息息相關。如說:“我國家中外一統,治洽同文,不忍金朝之人名、官族為庸陋者流傳所誤,因命廷臣悉按國語改正。”又說:“因為(《元史》音譯)參稽譯改,以正史鑑之疑,舉數百年之舛謬,悉與辨剔闡明,以昭一統同文之盛。”又說:“朕非於此等音譯字面,有所偏袒,蓋各國語音不同,本難意存牽合。即如滿洲、蒙古文,譯為漢文,此音彼字,兩不相涉。乃見小無識之徒,欲以音義之優劣,強為分別軒輊,實不值一噱。朕每見法司爰書,有以犯名書作惡劣字者,輒令改寫。而前此回部者,每加犬作(犭回),亦令將犬旁刪去。誠以此等無關褒貶而實形鄙陋,實無足取。況當海寓同文之世,又豈可不務為公溥乎?”

由此可見,弘曆所謂的“公”,有其特定涵義,是指在“一統同文之盛”局面下的“公”,亦即是一種反對“大漢族主義”而標舉的種族平等觀念。換言之,弘曆重修三史的政治目的,就是在“一統同文之盛”的局面下,為從前漢人所修的邊疆民族朝代的歷史進行一次大清洗,使它們能符合清朝當時“大公至正”的要求。弘曆解釋說:“天下之語萬殊,天下之理則一,無不戴天而履地,無不是是而非非,無不尊君上而孝父母,無不賢賢人而惡小人。彼其於語言文字中謬存我是彼非,入者主之,出者奴之,不亦仰而唾空,終於自污其面哉!向有校正金、元國語解之命,……壹是義也。”

其次,雖然弘曆下諭以“正其字,弗易其文”的原則改訂三史,卻在諭文中不忘針砭三史音譯以外的缺失,而尤不滿於三史修撰者“輕貶勝朝”的態度。弘曆此舉不是無的放矢的。簡言之,就是藉此而彰顯清廷修《明史》及其他史籍時所持的“大公至正”態度。他說:“若我朝修《明史》,於當時賢奸善惡,皆據事直書,即各篇論贊,亦皆核實立言,不輕為軒輊,誠以作史乃千秋萬世之定論,而非一人一時之私言。予向命纂《通鑑輯覽》,於明神宗(朱翊鈞,1563—1620,1572—1620在位)以後,仍大書明代紀年,而於本朝定鼎燕京之初,尚存福王(朱由崧,?—1646,1644—1645在位)年號,此實大公至正,可以垂示天下後世。豈若元托克托(1238—1297)等之修《金史》,妄毀金朝者之狃於私智小見所可同日語哉?”

四庫提要

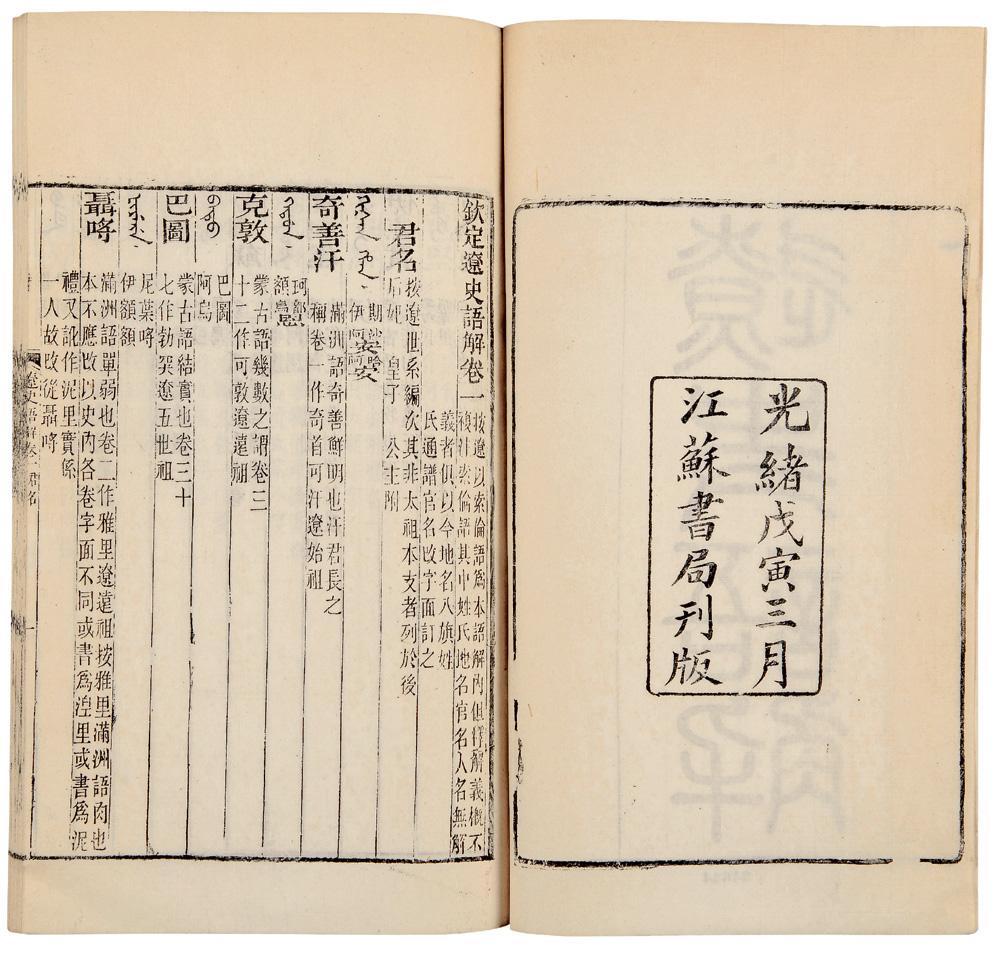

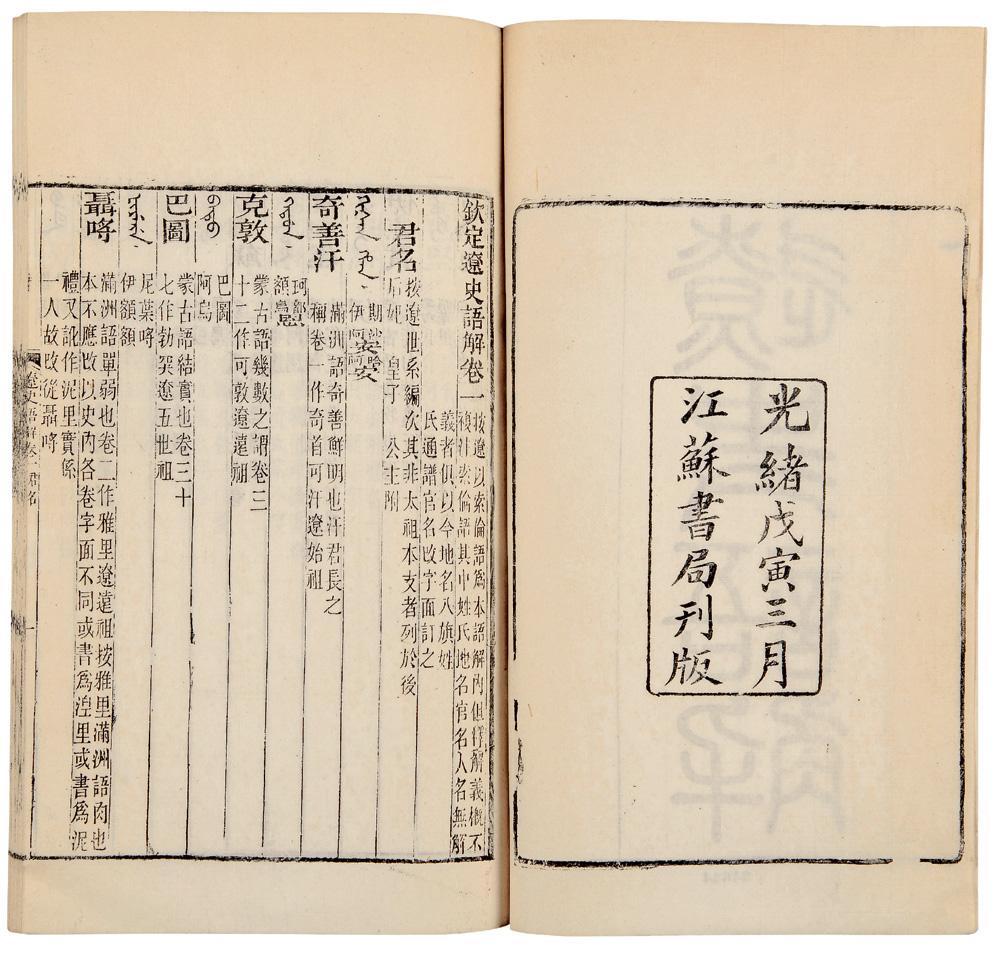

乾隆四十六年奉敕撰。考譯語對音,自古已然。《公羊傳》所稱地物從中國,邑人名從主人是也。譯語兼釋其名義,亦自古已然。《左傳》所稱楚人謂乳谷,謂虎於菟。《穀梁傳》所稱吳謂善伊,謂稻緩。號從中國,名從主人是也。間有音同字異者。如天竺之為捐篤、身毒、印度,烏桓之為烏丸。正如中國文字,偶然假借,如歐陽漢碑作歐羊,包胥《戰國策》作勃蘇耳。初非以字之美惡分別愛憎也。自《魏書》改柔然為蠕蠕,比諸蠕動,已屬不經。《唐書》謂回紇改稱回鶻,取輕健如鶻之意,更為附會。至宋人武備不修,鄰敵交侮,力不能報,乃區區修隙於文字之間。又不通譯語,竟以中國之言,求外邦之義。如趙元昊自稱兀卒,轉為吾祖,遂謂吾祖為我翁。蕭鷓巴本屬蕃名,乃以與曾淳甫作對,以鷓巴鶉脯為惡謔。積習相沿,不一而足。元托克托等修宋、遼、金三《史》,多襲舊文,不加刊正。考其編輯成書已當元末。是時如台哈布哈號為文士,今所傳納新《金台集》首,有所題篆字,亦自署曰“泰不華”,居然訛異。蓋舊俗已漓,並色目諸人亦不甚通其國語,宜諸史之訛謬百出矣。迨及明初,宋濂等纂修《元史》,以八月告成,事跡掛漏,尚難殫數。前代譯語,更非所諳。三《史》所附《國語解》顛舛支離,如出一轍,固其宜也。我皇上聖明天縱,邁古涵今,洞悉諸國之文,灼見舊編之誤,特命館臣,詳加釐定,並一一親加指示,務得其真。以索倫語正《遼史》凡十卷。首君名,附以后妃、皇子、公主;次宮衛,附以軍名;次部族,附以屬國;次地理;次職官;次人名;次名物;共七門。以滿洲語正《金史》凡十二卷。首君名,附以后妃皇子;次部族;次地理;次職官,附以軍名;次姓氏;次人名,附以名物;共六門。以蒙古語正《元史》凡二十四卷。首帝名,附以后妃、皇子、公主;次宮衛,附以軍名;次部族,附以國名;次地理;次職官;次人名;次名物;共七門。各一一著其名義,詳其字音。字音為漢文所無者,則兩合三合以取之。分析微茫,窮極要窅。即不諳翻譯之人,繹訓釋之明,悟語聲之轉,亦覺釐然有當於心,而恍然於舊史之誤也。 光緒年間重印版

光緒年間重印版

光緒年間重印版

光緒年間重印版