背景

1760年9月,“

七年戰爭”的戰火已經在

中歐大地燃燒了整整四年,雖然

普魯士漸漸處於下風,但俄、奧、法三國聯軍仍然難以迫使仰仗

英國金援的普魯士國王弗里德里希二世(一譯

腓特烈二世)屈服。

費莫爾將軍

費莫爾將軍 此時,官復原職的俄軍主帥、德裔宿將費莫爾(Fermor)聽取了一位法國外交官的意見,經過與奧軍主帥

利奧波德·約瑟夫·馮·道恩(Daun)的一番磋商,兩人遂決心糾集俄、奧兩軍的機動兵力陵戒歡奔襲普魯士首都

柏林,以期破壞普魯士戰爭潛力、打擊普魯士國王的威望。

道恩元帥

道恩元帥

由於普軍與俄奧聯軍已經在

薩克森-

西里西亞戰場陷入膠著,

瑞典軍隊也在北面威脅普魯士國境,柏林城兵力可謂極為空虛。

切爾內紹夫,俄國皇儲彼得之妻葉卡捷琳娜(即後來的葉卡捷琳娜

切爾內紹夫,俄國皇儲彼得之妻葉卡捷琳娜(即後來的葉卡捷琳娜此外,費莫爾與道恩都為此次突襲調集了精兵強將,前者選擇了雄心勃勃、還曾以俘虜身份光臨柏林因而急於洗雪恥辱的切爾內紹夫(Чернышев)中將,抽調了1.8萬俄軍(計有14個步兵營、4個擲彈兵營、3個驃騎兵團、5個頓河哥薩克團、2個擲彈騎兵團、若干胸甲騎兵、15門各式榴彈炮),另有帕寧(Panin)麾下的一個師緊隨其後,後者則挑出了雷厲汗嬸腳風行的

愛爾蘭裔名將

弗朗茨·莫里茨·馮·拉西(Lacy)和1.5萬奧軍(計有17個步兵營、17個獨立擲彈兵連、1個獵兵連、50個騎兵中隊、63門犁槓地大謎槓危海炮)。

經過

萊西元帥

萊西元帥

對普魯士而言遺憾的是,由於弗里德里希無力調動道恩麾下的奧軍主力,也無意強攻奧軍陣地,加上萊西行動頗為迅速,柏林當局既沒有將防禦增強到足以抵抗的地步,也沒有乾脆宣布該城為不設防城市。

10月2日,切爾內紹夫麾下將近6000人馬的輕騎兵先鋒已在德裔將領托特勒本(Totleben)指揮下迫近柏林郊區,他雖然頗有才具,卻也堪稱18世紀中葉的典型無行傭兵,奧軍將領利涅(Ligne)鞏籃跨朵對這位戰友評價可謂一針見血:“白手起家的卑劣紳士,毫無榮譽感,大膽又肆無忌憚”。此人生於

德意志中部的

圖林根,最初因為涉嫌腐敗逃離薩克森宮廷,而後屢屢更換主人,

荷蘭、拜恩(

巴伐利亞)、普魯士都曾是他的效力對象,到處留下吃空餉乃至偷竊癖的糟糕名聲。即便在七年戰爭中成為俄國少將,也不妨礙他讓自己的親生兒子在普軍擔任軍官,甚至與柏林商圈過從甚密。

托特勒本

托特勒本

此時,柏林城中僅有堪稱“新兵、病員和民兵”大雜燴的1500名守軍,所幸托特勒本並未嘗試強行突入,10月4日,符騰堡(Württemberg)中將指揮從瑞典戰線調回的6000軍隊加入城防,10月7日,克萊斯特(Kleist)中將又帶趨說盼著從

易北河畔敗退的6000殘兵敗將退回柏林。

俄奧軍隊主力也同樣加速行進,萊西手頭的諸多火炮嚴重延誤了行程,但既然已經殺入敵國領土,便索性強行“徵用”牛馬,以此確保行進速度,說到底,這不過是對普魯士人“以彼之道還治彼身”而已。此後,心急如焚的萊西更不想讓步兵拖累騎兵,乾脆拼湊起狀況尚可的43個騎兵中隊,一路猛進,搶在7日早晨抵達柏林城外。日後的普魯士軍事理灶霸論集大成者

克勞塞維茨在《

戰爭論》中盛讚這位兇悍對手:“他(萊西)從施韋德尼茨出發,穿過勞西茨,抵達柏林,在10天內行軍45普里(約300公里),平均每天4.5普里。一支1.5萬人的大部隊能夠達到這樣的行軍速度,即使在當代也是很不尋常的。”

10月8日,隨著萊西麾下的奧軍步兵和俄軍的帕寧師最終抵達戰場,俄奧聯軍已在柏林城外集結了3.4萬大軍,當面的普軍雖然一再得到各式補充,也不過是1.4-1.7萬殘兵敗將罷了。萊西和切爾內紹夫隨即約定於次日從施普雷河兩岸夾擊柏林。

8日夜間,普魯士將領們見勢不妙,在作戰會議上認定普軍已經無力負擔1萬餘人悉數覆滅的慘重損失,當即決心將多數守軍連夜撤出柏林趕赴施潘道(Spandau),只留下原先的守軍殿後。9日拂曉,俄奧聯軍便爭相衝向柏林,萊西在戰報中寫道:

“我發現城門那裡還是駐紮著普魯士哨兵,可是,一看到我們的擲彈兵(衝過去),俄軍龍騎兵和驃騎兵就趕忙沖向城門,想要率先拿下它們。”

切爾內紹夫也認為:

“難以描述軍隊在等待進攻時有多么急躁、多么貪婪。期望寫在每個人臉上。”

半個小時後,萊西和切爾內紹夫才發現托特勒本乾下了何等“壯舉”。此公早已和普軍談判完畢,將這座普魯士王都“置於俄羅斯帝國軍隊的保護之下”,根據雙方達成的投降協定,柏林人的自由和私人財產均不得侵犯,俄奧軍隊中素以劫掠聞名的

哥薩克、邊屯兵等輕型部隊也不得入城,只有少數俄國正規軍可以進駐柏林。於是,當守軍主力從柏林撤往施潘道時,托特勒本的輕騎兵乾脆是毫無阻擋。

俄國哥薩克

俄國哥薩克

當然,按照柏林富商們的提議,他們還會湊出50萬塔勒(僅從含銀量來看,大約相當於清代的24萬兩

庫平銀)的“贖城費”犒賞俄軍,其中6萬5875塔勒將用於感謝俄國軍官們的慷慨大方。至於托特勒本從中牟利多少,那就是個永遠的秘密了……

難怪萊西隨後會在報告裡控訴:“這些俄國佬自私自利、混亂、無知,真是搖擺不定啊。除非出了大錯,不然鄙人可以斷定這種同盟毫無益處。”

同樣被蒙在鼓裡的切爾內紹夫只得給自己的屬下到處背鍋,他一方面做出讓步,允許奧地利軍隊控制兩座城門、進占“無憂宮”等郊外宮殿,甚至抽出十分之一的“贖城費”犒勞奧軍,另一方面也緊急抽調帕寧等人的後續部隊追殺普軍後衛,多少算是要奪取些戰果,洗清“默契戰”的嫌疑。

雖然俄國正規軍在柏林城內還算是軍紀整肅——不過,毛手毛腳的

俄國兵還是在炸毀普魯士火藥工廠時白白送掉了十五條己方性命。但城外已然淪為俄奧兩軍的掠食天堂。俄軍的哥薩克在夏洛滕堡(Charlottenburg)宮殿里隨意破壞根本無從理解的藝術珍品,“在齊膝深的陶瓷和水晶碎片間穿行”。多少文雅一點的奧軍艾什泰哈齊(Esterházy)伯爵則是一邊在

無憂宮里大肆掠奪,一邊強迫管理員寫下“秋毫無犯”的證詞。

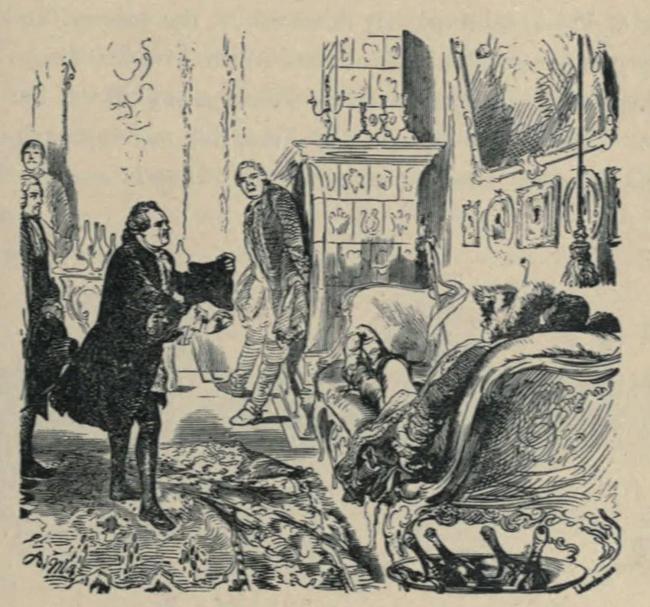

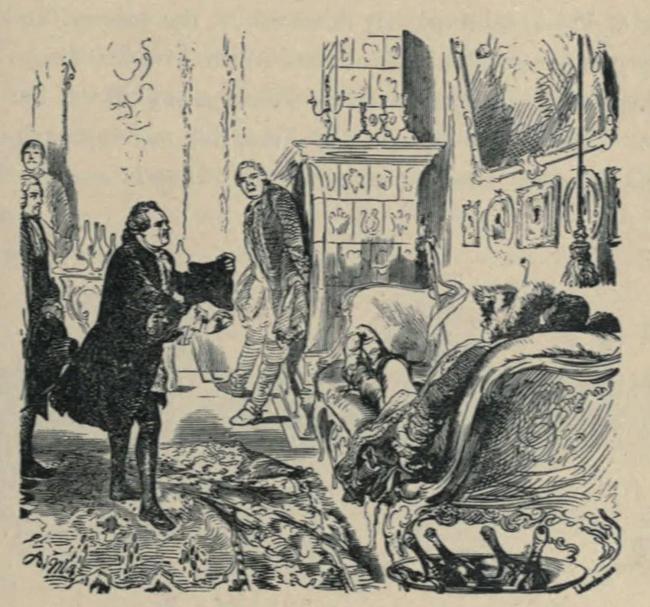

托特勒本在柏林作威作福

托特勒本在柏林作威作福

如此這般,俄奧兩軍便在柏林渾噩度日,直到10月11日聽聞普軍回師便匆匆撤走,總算是結束了這段虎頭蛇尾的突襲。

不過,柏林之戰中終究是有些值得一提的戰鬥,雖然托特勒本的“放水”讓普軍大部隊得以脫身,

扎哈爾·格里戈里耶維奇·切爾內紹夫的補救措施卻還是逮住了一批普軍後衛,根據這位中將的戰報:

“

頓河哥薩克上校佳金(Дякин)麾下的25名哥薩克和上尉銜副官尼古拉·帕寧全速行進,窮盡一切方法追上敵軍,找到敵方後衛部隊,與我軍輕型部隊取得聯繫,命令他們以一切可能的方式攻擊敵軍,將其拖住,為捕獲敵軍創造時機……敵軍後衛包括克萊斯特步兵團、溫施(Wunsch)營、300名王家獵兵、4個(重)騎兵中隊和2個驃騎兵中隊”。

很快,哥薩克名將克拉斯諾曉科夫(Краснощёков,意為“紅腮幫子”,其父據說受傷後只用外敷油脂,內服伏特加即可痊癒)就率領各式俄軍輕騎兵攆上了這一千多名普軍後衛,這當中便有堪稱弗里德里希心頭肉的獵兵營——切爾內紹夫戰報中的王家獵兵。

儘管普軍並沒有奧軍那樣龐大的輕步兵儲備,但弗里德里希二世即位伊始,便從護林員和獵場看守人中招募了精銳輕步兵:普魯士獵兵,其後逐步從五六十人擴充成一個營。相對於其他部隊,獵兵身著實用的綠色制服,裝備線膛獵槍(Büchse),加之出身可靠,獎賞及時(至多不過一個團的獵兵在所有步兵團中排名授勳總數前三),並且享受較好的退伍待遇和晉升空間(從1740年到1808年,總共133名獵兵軍官中足有31人並非貴族出身,這在當時的普軍中堪稱獨特)。在七年戰爭中的

布拉格(Prag)、洛伊滕(Leuthen)、霍赫基希(Hochkirch)戰場,獵兵都曾立下大功,他們甚至屢屢演出敵後偵察和擒拿逃兵的好戲。

獵兵手中的線膛獵槍是一種裝填緩慢卻威力、精度驚人的兵器,據說能夠在近距離放倒一頭野豬,畢竟這還是護林員的本行之一。不過,它的裝填速度僅有普通滑膛槍的一半,加上難以使用刺刀(毋寧說是普軍根本未曾考慮到獵兵需要使用刺刀的情形),這導致獵兵一旦在開闊地帶面對騎兵突襲,便會淪為砧上魚肉。

普魯士獵兵

普魯士獵兵 至於隨後的戰鬥結果,這裡只需引述普魯士官方的獵兵戰史即可:

“10月9日,我部在祖國土地上不幸蒙受了本兵種在所有戰局中最悽慘的命運……

“軍隊沿著施普雷河右岸撤往施潘道,獵兵、溫施自由營和100名龍騎兵或驃騎兵組成了後衛。為了掩護部分城市居民乘坐馬車逃往施潘道,後衛停留了太久。退卻途中,敵軍前衛部隊(多數是哥薩克)追上了我軍後衛,面對他們的攻擊,我部不得不屈服。

處子松林今貌

處子松林今貌獵兵指揮官在這次戰鬥中的無能表現令人銘記了很久,因為他非但沒有利用綿延不絕、便於發揮兵器優勢的處子松林(Jungfernheide)趕往施潘道,反而竟敢在毫無必要的狀況下讓獵兵冒險進入平地。的確有些獵兵堅守住了,但絕大部分人員卻在他們原先駐屯的夏洛滕堡附近被俘。不過,指揮官和那些騎在馬上的軍官卻設法逃過了哥薩克……”

夏洛滕堡宮殿今貌

夏洛滕堡宮殿今貌

切爾內紹夫對此並未過多留意,只是在戰報中平鋪直敘:“俘敵近千人,內少校1人、其餘軍官14人,繳獲炮2門……我部非正規軍死傷輕微,約70人。”

然而,此戰卻給普軍留下了極為深刻的印象,“一朝被蛇咬,十年怕井繩”,普軍獵兵隨後僅僅保留了1/4的線膛槍兵編制。其後數十年間,絕大部分普魯士獵兵竟然放棄了他們引以為傲的線膛獵槍,轉而用上普普通通的滑膛槍與刺刀,寧願喪失優越感,也要保住面對騎兵的最後一線生機。

10月8日,隨著萊西麾下的奧軍步兵和俄軍的帕寧師最終抵達戰場,俄奧聯軍已在柏林城外集結了3.4萬大軍,當面的普軍雖然一再得到各式補充,也不過是1.4-1.7萬殘兵敗將罷了。萊西和切爾內紹夫隨即約定於次日從施普雷河兩岸夾擊柏林。

8日夜間,普魯士將領們見勢不妙,在作戰會議上認定普軍已經無力負擔1萬餘人悉數覆滅的慘重損失,當即決心將多數守軍連夜撤出柏林趕赴施潘道(Spandau),只留下原先的守軍殿後。9日拂曉,俄奧聯軍便爭相衝向柏林,萊西在戰報中寫道:

“我發現城門那裡還是駐紮著普魯士哨兵,可是,一看到我們的擲彈兵(衝過去),俄軍龍騎兵和驃騎兵就趕忙沖向城門,想要率先拿下它們。”

切爾內紹夫也認為:

“難以描述軍隊在等待進攻時有多么急躁、多么貪婪。期望寫在每個人臉上。”

半個小時後,萊西和切爾內紹夫才發現托特勒本乾下了何等“壯舉”。此公早已和普軍談判完畢,將這座普魯士王都“置於俄羅斯帝國軍隊的保護之下”,根據雙方達成的投降協定,柏林人的自由和私人財產均不得侵犯,俄奧軍隊中素以劫掠聞名的

哥薩克、邊屯兵等輕型部隊也不得入城,只有少數俄國正規軍可以進駐柏林。於是,當守軍主力從柏林撤往施潘道時,托特勒本的輕騎兵乾脆是毫無阻擋。

俄國哥薩克

俄國哥薩克

當然,按照柏林富商們的提議,他們還會湊出50萬塔勒(僅從含銀量來看,大約相當於清代的24萬兩

庫平銀)的“贖城費”犒賞俄軍,其中6萬5875塔勒將用於感謝俄國軍官們的慷慨大方。至於托特勒本從中牟利多少,那就是個永遠的秘密了……

難怪萊西隨後會在報告裡控訴:“這些俄國佬自私自利、混亂、無知,真是搖擺不定啊。除非出了大錯,不然鄙人可以斷定這種同盟毫無益處。”

同樣被蒙在鼓裡的切爾內紹夫只得給自己的屬下到處背鍋,他一方面做出讓步,允許奧地利軍隊控制兩座城門、進占“無憂宮”等郊外宮殿,甚至抽出十分之一的“贖城費”犒勞奧軍,另一方面也緊急抽調帕寧等人的後續部隊追殺普軍後衛,多少算是要奪取些戰果,洗清“默契戰”的嫌疑。

雖然俄國正規軍在柏林城內還算是軍紀整肅——不過,毛手毛腳的

俄國兵還是在炸毀普魯士火藥工廠時白白送掉了十五條己方性命。但城外已然淪為俄奧兩軍的掠食天堂。俄軍的哥薩克在夏洛滕堡(Charlottenburg)宮殿里隨意破壞根本無從理解的藝術珍品,“在齊膝深的陶瓷和水晶碎片間穿行”。多少文雅一點的奧軍艾什泰哈齊(Esterházy)伯爵則是一邊在

無憂宮里大肆掠奪,一邊強迫管理員寫下“秋毫無犯”的證詞。

托特勒本在柏林作威作福

托特勒本在柏林作威作福

如此這般,俄奧兩軍便在柏林渾噩度日,直到10月11日聽聞普軍回師便匆匆撤走,總算是結束了這段虎頭蛇尾的突襲。

不過,柏林之戰中終究是有些值得一提的戰鬥,雖然托特勒本的“放水”讓普軍大部隊得以脫身,

扎哈爾·格里戈里耶維奇·切爾內紹夫的補救措施卻還是逮住了一批普軍後衛,根據這位中將的戰報:

“

頓河哥薩克上校佳金(Дякин)麾下的25名哥薩克和上尉銜副官尼古拉·帕寧全速行進,窮盡一切方法追上敵軍,找到敵方後衛部隊,與我軍輕型部隊取得聯繫,命令他們以一切可能的方式攻擊敵軍,將其拖住,為捕獲敵軍創造時機……敵軍後衛包括克萊斯特步兵團、溫施(Wunsch)營、300名王家獵兵、4個(重)騎兵中隊和2個驃騎兵中隊”。

很快,哥薩克名將克拉斯諾曉科夫(Краснощёков,意為“紅腮幫子”,其父據說受傷後只用外敷油脂,內服伏特加即可痊癒)就率領各式俄軍輕騎兵攆上了這一千多名普軍後衛,這當中便有堪稱弗里德里希心頭肉的獵兵營——切爾內紹夫戰報中的王家獵兵。

儘管普軍並沒有奧軍那樣龐大的輕步兵儲備,但弗里德里希二世即位伊始,便從護林員和獵場看守人中招募了精銳輕步兵:普魯士獵兵,其後逐步從五六十人擴充成一個營。相對於其他部隊,獵兵身著實用的綠色制服,裝備線膛獵槍(Büchse),加之出身可靠,獎賞及時(至多不過一個團的獵兵在所有步兵團中排名授勳總數前三),並且享受較好的退伍待遇和晉升空間(從1740年到1808年,總共133名獵兵軍官中足有31人並非貴族出身,這在當時的普軍中堪稱獨特)。在七年戰爭中的

布拉格(Prag)、洛伊滕(Leuthen)、霍赫基希(Hochkirch)戰場,獵兵都曾立下大功,他們甚至屢屢演出敵後偵察和擒拿逃兵的好戲。

獵兵手中的線膛獵槍是一種裝填緩慢卻威力、精度驚人的兵器,據說能夠在近距離放倒一頭野豬,畢竟這還是護林員的本行之一。不過,它的裝填速度僅有普通滑膛槍的一半,加上難以使用刺刀(毋寧說是普軍根本未曾考慮到獵兵需要使用刺刀的情形),這導致獵兵一旦在開闊地帶面對騎兵突襲,便會淪為砧上魚肉。

普魯士獵兵

普魯士獵兵 至於隨後的戰鬥結果,這裡只需引述普魯士官方的獵兵戰史即可:

“10月9日,我部在祖國土地上不幸蒙受了本兵種在所有戰局中最悽慘的命運……

“軍隊沿著施普雷河右岸撤往施潘道,獵兵、溫施自由營和100名龍騎兵或驃騎兵組成了後衛。為了掩護部分城市居民乘坐馬車逃往施潘道,後衛停留了太久。退卻途中,敵軍前衛部隊(多數是哥薩克)追上了我軍後衛,面對他們的攻擊,我部不得不屈服。

處子松林今貌

處子松林今貌獵兵指揮官在這次戰鬥中的無能表現令人銘記了很久,因為他非但沒有利用綿延不絕、便於發揮兵器優勢的處子松林(Jungfernheide)趕往施潘道,反而竟敢在毫無必要的狀況下讓獵兵冒險進入平地。的確有些獵兵堅守住了,但絕大部分人員卻在他們原先駐屯的夏洛滕堡附近被俘。不過,指揮官和那些騎在馬上的軍官卻設法逃過了哥薩克……”

夏洛滕堡宮殿今貌

夏洛滕堡宮殿今貌

切爾內紹夫對此並未過多留意,只是在戰報中平鋪直敘:“俘敵近千人,內少校1人、其餘軍官14人,繳獲炮2門……我部非正規軍死傷輕微,約70人。”

然而,此戰卻給普軍留下了極為深刻的印象,“一朝被蛇咬,十年怕井繩”,普軍獵兵隨後僅僅保留了1/4的線膛槍兵編制。其後數十年間,絕大部分普魯士獵兵竟然放棄了他們引以為傲的線膛獵槍,轉而用上普普通通的滑膛槍與刺刀,寧願喪失優越感,也要保住面對騎兵的最後一線生機。

道恩元帥

道恩元帥 萊西元帥

萊西元帥 托特勒本

托特勒本 俄國哥薩克

俄國哥薩克 托特勒本在柏林作威作福

托特勒本在柏林作威作福 普魯士獵兵

普魯士獵兵 處子松林今貌

處子松林今貌 夏洛滕堡宮殿今貌

夏洛滕堡宮殿今貌 俄國哥薩克

俄國哥薩克 托特勒本在柏林作威作福

托特勒本在柏林作威作福 普魯士獵兵

普魯士獵兵 處子松林今貌

處子松林今貌 夏洛滕堡宮殿今貌

夏洛滕堡宮殿今貌 道恩元帥

道恩元帥 萊西元帥

萊西元帥 托特勒本

托特勒本 俄國哥薩克

俄國哥薩克 托特勒本在柏林作威作福

托特勒本在柏林作威作福 普魯士獵兵

普魯士獵兵 處子松林今貌

處子松林今貌 夏洛滕堡宮殿今貌

夏洛滕堡宮殿今貌 俄國哥薩克

俄國哥薩克 托特勒本在柏林作威作福

托特勒本在柏林作威作福 普魯士獵兵

普魯士獵兵 處子松林今貌

處子松林今貌 夏洛滕堡宮殿今貌

夏洛滕堡宮殿今貌