正常竇房結衝動頻率較交界區逸搏衝動頻率快,交界區內逸搏性起搏點在竇房結控制下,不產生逸搏或逸搏心律。當竇房結衝動頻率較交界區逸搏衝動頻率慢或竇性衝動未能達到交界區時,出現交界性逸搏或心律。

基本介紹

- 中文名:房室交界區性逸搏

- 外文名:AV junctional escape beats

正常竇房結衝動頻率較交界區逸搏衝動頻率快,交界區內逸搏性起搏點在竇房結控制下,不產生逸搏或逸搏心律。當竇房結衝動頻率較交界區逸搏衝動頻率慢或竇性衝動未能達到交界區時,出現交界性逸搏或心律。

正常竇房結衝動頻率較交界區逸搏衝動頻率快,交界區內逸搏性起搏點在竇房結控制下,不產生逸搏或逸搏心律。當竇房結衝動頻率較交界區逸搏衝動頻率慢或竇性衝動...

房室交界區性逸搏,是最常見的逸搏心律。指房室交界區性逸搏連續發生3次以上的逸博節律。房室交界區組織在正常情況下不表現出自律性,稱為潛在起搏點。...

當竇房結或心房內的激動,不能按時傳到房室交接區,其間歇超過交接區組織內潛在起搏點的自律周期的時限時,此潛在起搏點即發放衝動,由此引起的一次異位心搏,稱為...

一種疾病。房室交界區性心律指房室交界區性逸搏連續發生形成的節律。房室交界區性逸搏或心律的出現,與迷走神經張力增高、顯著的竇性心動過緩或房室傳導阻滯有關...

當竇房結或心房內的激動,不能按時傳到房室交接區,其間歇超過交接區組織內潛在起搏點的自律周期的時限時,此潛在起搏點即發放衝動,由此引起的一次異位心搏,稱為...

交界性心律指房室交界區性逸搏連續發生形成的節律。房室交界區性逸搏或心律的出現,與迷走神經張力增高、顯著的竇性心動過緩或房室傳導阻滯有關,並作為防止心室...

當竇房結或心房內的激動由於某些原因不能按時下傳,則下一級的起搏點房室交接區,應發出房室交接區逸搏來控制心室。如果房室交接區也受到與竇房結等相同原因的...

房室交界區心律失常是由房室結及其周圍組織引起的心律失常,一般分為房室交界區期前收縮、交界區逸搏與逸搏心律、非陣發性交界區心動過速三種類型。...

所謂逸搏是指當竇房結興奮性降低或停搏時,隱性起搏點的舒張期除極有機會達到閾電位,從而發生激動,帶動整個心臟,稱為逸搏。被動異位心律為生理性保護機制,其本身...

心室自主心律為起源於心室內的異位逸搏心律,心率每分30-40次,見於竇房結或心房和房室交界組織處於抑制狀態或位於房室束分支以下的三度房室傳導阻滯時,亦可由...

心臟的節律失去正常活動的規律即為心律失常(arrhythmia),房室交界區性心律失常包括房室交界區性期前收縮、房室交界區性逸搏與心律、非陣發性房室交界區性心動過...

上述現象亦存在於加速的房室交接性逸搏心律和加速的室性逸搏心律中。加速的房性自主心律是介於逸搏心律與陣發性房性心動過速之間的一種主動性異位心律失常,屬於...

非陣發性交接區性心動過速(NPJT)又稱加速性交接區性心動過速、加速性交接性逸搏心律等。心率為70~130次/分鐘,但大多不超過100次/分鐘。非陣發性交接區性...

心動過緩時在長間歇後延遲出現的被動性異位搏動稱逸搏起搏點在心房稱房性逸搏在房室交界區稱房室交界區性逸搏,在心室者則稱室性逸搏如果逸搏連續出現3次或3...

表現為數秒或更長時間的等電線位,無P波及QRS波群,即心房、心室均處於靜止狀態,長時間與正常竇性的PP間期之間無倍數關係,長間期後可見交界性或室性逸搏心律。...

多為房室交接區性逸搏心律。 2.持久性或永久性竇性停搏 在心電圖上均見不到竇性P波,可見到繼發的逸搏心律或過緩的逸搏心律,常伴有房室交接區性逸搏心律...

QRS波群的形態主要取決於阻滯的部位,如阻滯位於希氏束分支以上,則逸搏起搏點多源於房室交界區緊靠分支處出現高位心室自主心律,QRS波群不增寬。如阻滯位於雙束支,...

心動過緩時在長間歇後延遲出現的被動性異位搏動稱逸搏,起搏點在心房稱房性逸搏,在房室交界區稱房室交界區性逸搏,在心室者則稱室性逸搏。如果逸搏連續出現3...

加速性室性自主心律(acceleratedidioventricularrhythm,AIVR),又稱加速性室性逸搏心律、非陣發性室性心動過速、加速性室性自搏心律,加速的心室自身性節律、室性...

心室靜止亦稱心室停搏,是指房室交接區停搏合併室性停搏。此時心房有收縮,兩心室的機械性收縮全部停止,心室靜止時間通常為2.7s以上。...

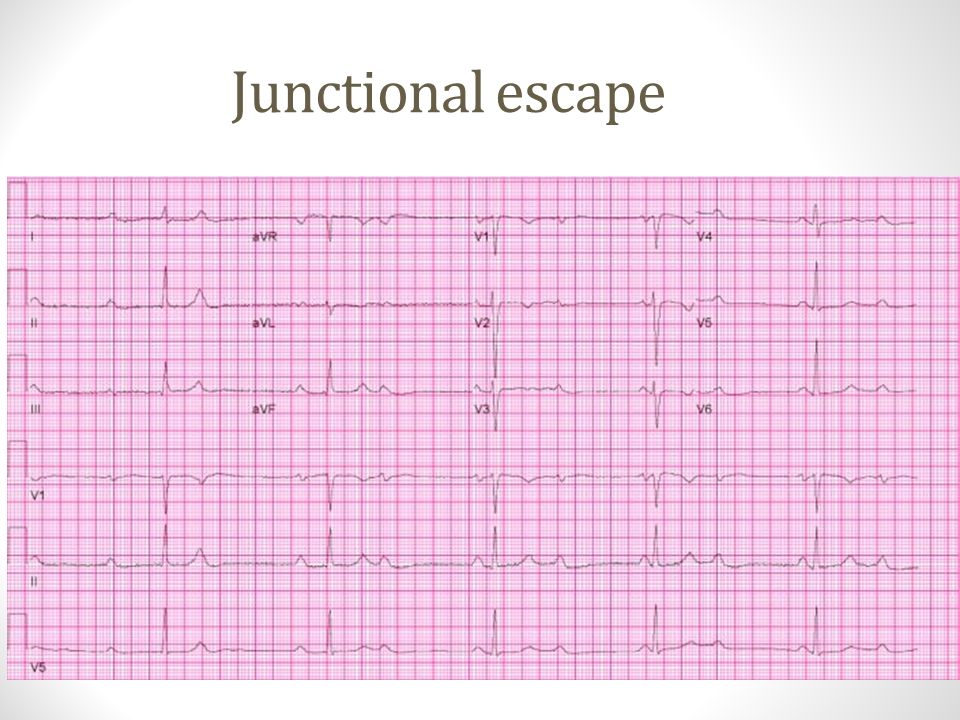

這是一種保護性的生理現象、發生在竇性心動過緩或竇性停搏之後,其臨床意義取決於引起逸搏的原心律失常.1.房室交界區性逸搏及逸搏心律:延遲出現的1~2次QRS...