基本介紹

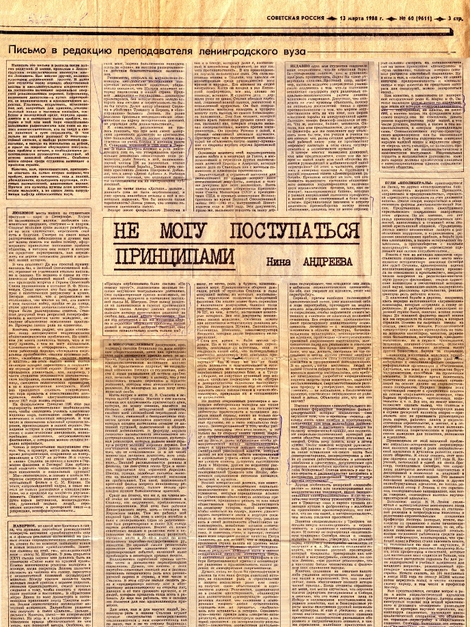

- 中文名:我不能放棄原則

- 外文名:Не могу поступаться принципами

- 作者:尼娜·安德烈耶娃

- 關鍵字:蘇聯、蘇共、社會主義、意識形態

- 發表日期:1988年3月13日

內容簡介,全文,主要影響,

內容簡介

《我不能放棄原則》批評了當時蘇聯社會中涌動的一股股“反思歷史潮流”,文中指出,“當前報刊上轟動一時的文章只能教人迷失方向,是給社會主義的蘇聯抹黑”。文章提出了當時輿論界許多不正常的現象:如非正式組織活動,宣揚應該實行西方的議會分權制,否認蘇聯黨和工人階級的領導地位,惡毒攻擊蘇聯歷史等。文章指出,“改革”進行幾年了非但未見成效,反而導致生活水平下降。改革缺乏明確的綱領和目標,隱藏著世界主義的傾向。

全文

我經過長時間的思考,決定寫下這封信。我是一名化學工作者,列寧格勒工學院的教師。像許多其他人一樣,我是一班大學生的督導員。當今大學生在經過對社會的冷漠期和精神依賴期後,逐漸開始燃起對革命性變革的熱情。這自然便有了關於改革的道路、改革的經濟和意識形態方面的討論。公開化、開放、取消批評禁區、民眾意識中特別是青年人中的狂熱,常常會導致許多問題。而對這些問題的理解,在一定程度上,要么是西方電台廣播的“提示”,要么是我們同胞中那些對社會主義核心理念動搖的人的影響。看看現在都在談論些什麼!多黨制、傳教自由、移民國外,在報刊上公開討論性問題的權利,取消對文化管制的必要性,廢除義務兵役制!而在學生中出現最多的是對祖國歷史的爭論。

當然,應該由我們教師來回答這些最尖銳的問題。這就要求我們,除了正直、誠實之外,還要有知識、信仰、文化視野、嚴肅的思考以及深思熟慮的判斷。而且,不僅是社會科學教研室的教師,所有的青年教育工作者都必須具備這些品質。

夏宮公園是我和大學生們散步時最喜愛的地方。走在白雪覆蓋的小路上,我們一邊欣賞著著名的宮殿和雕塑,一邊辯論。我們確實在辯論!年輕的心靈渴望了解一切複雜事務,以確定自己未來的道路。看著這些與我交談的年輕人,我在想,幫助他們發現真理,培養他們正確理解他們現今生活著的和將要改革的社會的問題,以及怎樣認識我國遙遠的和不太遙遠的歷史,是多么重要!

哪些事情令我不安呢?舉個簡單的例子:看看吧,有那么多人在講述和描寫偉大的衛國戰爭及其參加者的英雄氣概。可是不久前,一個學生組織“我們的工學院”在和蘇聯英雄、退役上校弗·莫洛佐夫的座談中,除其他話題之外,他還被問及一個關於軍隊中政治鎮壓的問題。退伍軍人回答,他從未受到過壓迫,許多在戰爭開始時並肩作戰的戰友,到最後都成了著名的指揮員。對於這樣的回答,一些人感到失望。目前,因為關於鎮壓的話題在青年中已經極其泛濫,遮蔽了對過去的客觀認識,而且像這樣的例子絕不是個別的。

中央委員會二月全會再次強調了“使青年具有無產階級世界觀以及正確認識全人類利益和階級利益的關係,包括對現今在我國發生的變革的階級本質的認識”的緊迫性。而這種看待歷史和現實的態度,卻與現今人們常遇到的政治秘聞、劣等的誹謗、反映社會尖銳問題的杜撰格格不入。

我曾反覆閱讀過那些轟動一時的文章。比如,披露“20世紀30年代蘇聯的反革命運動”、史達林對法西斯主義和希特勒在德國上台的罪責,或者出版那些推算在幾代人和各種社會團體中史達林主義者數目的文章。青年們從這些文章中,除了得到思想上的混亂,還能得到什麼?

我們是列寧格勒人,所以對觀看最近的一部關於謝爾蓋·基洛夫的不錯的紀錄片饒有興致。但是,與電影同步的解說詞不僅與電影中展示的資料相悖,甚至有意使之含混不清。例如,在電影將要展示社會主義建設時期人民的熱情、樂觀和思想積極性時,解說員的講解內容卻是關於鎮壓的和對此問題的無知。

或許,我不是唯一一個注意到,黨的領導人要求那些“揭露者”也要看到社會主義建設不同階段的實際成就,但仿佛是接受了命令一般,那些“揭露者”愈發猖獗了。在這些方面,米哈伊爾·沙特羅夫的戲劇相當突出。黨的二十六大召開時,我去看了戲劇《紅草原上的藍色馬》。我記得,當出現列寧的秘書試著把茶杯里的水倒在他頭上、還用一個沒成型的泥塑糊弄他的場景時,年輕人是多么興奮。還有一些年輕人是帶著事先準備好的、抹黑我國歷史和現實的橫幅來的。在《布列斯特和約》中,劇作者和導演竟讓列寧跪倒在列夫·托洛茨基面前。作者的立場表現得再明顯不過了!這在《前進!前進!前進!》中更甚。這部戲劇當然不是歷史作品,但是在一部藝術作品中,除了作者的立場,再也沒有什麼能保證內容的客觀性了,尤其是那些有關政治的作品。

刊登在《真理報》和《蘇維埃俄羅斯報》上的歷史學家們的評論,已經令人信服地分析了劇作家沙特羅夫的立場。我想談談自己的看法。我尤其無法贊同沙特羅夫對社會主義一般原則的根本背離。他在考察我國歷史上最關鍵的時期時,將社會發展中的主觀因素絕對化了,並且無視階級和民眾運動中體現出來的歷史規律。無產階級民眾和布爾什維克黨淪為“背景”,而行動著的卻是那些不負責任的政治人物。

那些以馬克思列寧主義的方法為指導,研究特定歷史過程的評論家們令人信服地證明了沙特羅夫在歪曲我國的社會主義歷史。他反對無產階級專政。而如果沒有無產階級專政的歷史貢獻,我們今天的改革根本無從談起。作者還指責史達林暗殺了托洛茨基和基洛夫,在列寧生病時孤立了他。但是,難道僅可以憑藉想像、並不去尋找證據,就把帶有傾向性的指控拋向歷史人物嗎?

不幸的是,評論家們沒能指出,這位劇作家的作品在很大程度上還不是原創的。我覺得,沙特羅夫的觀點和論證的邏輯,與鮑里斯·蘇瓦里奇1935年在巴黎出版的一本書中的情節非常相似。沙特羅夫借戲劇人物之口,由列寧主義的敵人去評論革命的進程、列寧在其中扮演的角色、中央委員會成員之間在黨內鬥爭不同階段的關係。這就是沙特羅夫所謂的對列寧“重新解讀”的實質。順便說一句,《阿爾巴特大街的兒女們》的作者阿納托利·雷巴科夫已經公開承認,其中一些情節也借自於僑民出版物。

我還未讀過《前進!前進!前進!》(它從未出版過),但我已經讀到一些出版物對它頌揚的評論。如此的迫不及待意味著什麼呢?之後我便得知這部戲劇要迫不及待地搬上舞台。

二月全會後不久,《真理報》刊登了一封我國八位著名戲劇家的聯名信,題為“新看法?”他們預見到了反對的可能性,建議推遲上演沙特羅夫的《前進!前進!前進!》。這樣的結論是基於報紙上刊登的對這部戲劇的批評而做出的。但不知為什麼,信的作者把批評沙特洛夫的人稱為帶引號的“熱愛祖國”的人。這怎么能和他們希望來一場對我國或遠或近的歷史“激烈而熱情”的討論願望相符合呢?只有他們才有權發表自己的意見嗎?

就現今許多見諸報刊的對社會問題的討論而言,我作為一名大學教師,首先關注的是那些直接影響青年思想政治教育、精神面貌以及社會觀的問題。通過與學生們一起探討和思考那些有爭議的話題,我必須說,在我國正逐漸湧現出一些亟待糾正的、錯誤的、片面的思潮。我尤其想詳述其中一些。

比如說,關於約瑟夫·史達林在我國歷史上的地位問題。所有瘋狂的攻擊都和他的名字聯繫在一起,在我看來,這種瘋狂與其說是針對這位歷史人物,還不如說是針對那個極端複雜的轉折時代。而正是那個時代與具有空前壯舉的整整一代蘇維埃人緊密相聯,今天他們正逐漸從政治和社會工作上退下來。那些使我國成為世界強國的工業化、集體化以及文化革命,正被強行封入“個人崇拜”的公式中。一切都備受質疑。事情甚至發展到堅持要求那些所謂“史達林主義者們”(這些人的數量倒是可以隨意圈定)懺悔自己的罪過。那些將“風雨如磐”的時代誹謗為“人民悲劇”的小說和電影則備受讚譽。當然,這些建立在歷史虛無主義基礎上的企圖並非都能得逞。例如,有一部廣受評論家讚譽的電影,與其空前的宣傳力度相反,大多數觀眾依然持冷漠態度。我還想要說明,無論是我還是我的家人,都和史達林、他身邊的人、朋友或者是他的讚頌者沒有任何關係。我父親是列寧格勒港的工人,母親是基洛夫工廠的技工。我的哥哥也在那裡工作過。我哥哥、父親和姐姐都在與納粹的戰鬥中犧牲了。我的一個親戚遭受過迫害並在黨的二十大後恢復了名譽。我和全蘇聯人民一樣,對20世紀30年代和40年代的大規模鎮壓活動、對在後來受到譴責的當時的黨政領導感到憤慨。但是,常識讓我斷然反對現今許多新聞機構中對這些複雜事件非黑即白的描述。

對於黨呼籲捍衛社會主義開拓者們的榮譽和尊嚴,我是支持的。我認為,正是要從黨的和階級的立場出發,我們應該肯定包括史達林在內的一切黨和國家領導人在歷史上的作用。只有如此,那些既遠離那個暴風驟雨的時代、又遠離生活和工作在那些時代人民的人,所作出的“審判”和抽象的道德說教才會減少。而那個時代人們工作的方式,在今天依然是鼓舞人心的榜樣。

對我和許多人而言,關於如何評價史達林的傑出作用,如果看其同時代與之直接衝突的來自敵人一方的言論,會更有說服力,也更耐人尋味。比如邱吉爾,早在1919年他就對自己組織了對年輕的蘇維埃共和國的十四國武裝干涉感到自豪,但正好40年後,他不得不用那樣的話來概括自己最可怕的政治對手之一史達林:

“他是一位傑出的人物,他在自己的有生之年,給我們這個嚴酷的時代留下了那個時期的深刻的印記。他是一位有著非凡能量的人,他學識淵博、毅力頑強,是一個無論在行動還是在交談中都嚴厲、強硬和毫不留情的人。甚至在英國議會中培養起來的我,都不能夠與其相比……在他的發言中總是迴響著巨大的力量。史達林的力量如此強大,以至於他在古往今來的一切領導者中都顯得獨一無二。他的影響不可阻擋。當他走進雅爾達的會議室時,我們都會仿佛受到了命令一般地站起來。而且奇怪的是,我們都站得筆直。史達林有著深刻的、極其鎮定的、慎密而理性的智慧。他擅於在最困難的時候,在幾近絕望的境地下找到十全十美的解決問題的方法……他是一個用自己的敵人消滅自己敵人的人,他迫使我們,這些他公開稱為帝國主義的人,與帝國主義戰鬥……當他接過俄國時,俄國只是手扶木犁的國家;而當他撒手人寰時,俄國已經擁有了核武器。”這位大英帝國忠實守護者的評價,是不能用虛偽或政治上的權宜之計來解釋的。

關於對史達林這些特點的基本評價,還可以在戴高樂的自傳,在歐美其他領導人的回憶錄、書信集中找到。這些領導人是將史達林作為一個軍事同盟和階級敵人來對待的。

有關此問題的思考所需要的重大而嚴肅的資料,國內檔案也能找到。至少有一個1957年出版的兩卷本《1941——1945年衛國戰爭時期蘇聯部長會議主席與美國總統和英國首相的書信集》政治卷。這些檔案同樣能夠引發我們的自豪感,為自己的祖國在動盪不安的世界裡的作用和位置而感到自豪。戰爭也培養了我們戰勝法西斯主義的英雄一代人。一些歷史學家也這樣認為。順便說一下,我記得,這個報告收集了戰爭年代史達林的講話和命令。其列入的檔案可能是那個時代的秘密,類似於重要命令第227號那樣。這些檔案我們的青年一代都還不知道。對於歷史意識,特別重要的還有朱可夫、華西列夫斯基、戈洛瓦諾夫、什捷緬科等統帥的回憶錄,飛機設計師雅科夫列夫的回憶錄。眾所周知,最高統帥不會道聽途說。

不用說,那個時代非常嚴酷。但是每個人的謙虛和艱苦樸素卻是真實的,也不以此而羞愧。青年們從不打算從父母那兒獲得好處,而是面向勞動和國防事業。由於“突出”大眾化的藝術,年青人的世界裡充滿了神奇的傑作。

經過與青年們長時間的坦誠交談,我們得出這樣的結論,目前對我國無產階級專政以及我國當時領導人的攻擊,不僅針對政治、意識形態以及精神道德層面,它還關係到整個社會根基。對擴大這些攻擊感興趣的人還不少,而且不僅僅是國境線另一邊的人。與那些許久以前就在西方打出所謂的“反史達林主義”的民主口號的專業反共人士混在一起的,是那些生活在國外、被十月革命廢黜的階級的子孫們。他們當中不是所有人都想忘卻祖先所失去的物質利益和社會地位的。還有那些孟什維克和其他俄國社會民主黨的思想繼承人,托洛茨基和雅哥達的追隨者們,以及新經濟政策時代的暴發戶、巴斯馬赤分子和那些對社會主義滿懷怨恨的富農的後代。

眾所周知,每一個歷史人物都形成於特定的社會經濟和思想政治條件下,這對於旨在解決某些社會問題的歷史人物,在主觀和客觀選擇方面都給予了決定性的影響。在歷史的舞台上,為了“維持自己的統治”,統治者都必須符合時代的要求,符合主要社會和政治組織的需求,以使自己的活動符合客觀規律,這樣,在歷史事件中就不可避免地留下了個人的“痕跡”。比如說,現在很少有人對彼得大帝的個人品行挑刺,而是每個人都記得,在他統治時期,國家達到了歐洲強國的水平。時間凝集了結果,現在對彼得大帝的評價已經定型。他的石棺上是不消失的鮮花,在彼得保羅要塞大教堂里,人們對我們遙遠的專制統治表達著感激和尊敬。我認為,無論史達林在蘇聯歷史上是一個如何矛盾複雜的人物,他在建設和捍衛社會主義過程中所起的作用遲早會得到明確客觀的評價。當然,明確並不代表就是一邊倒的、粉飾的,或者是那種將所有矛盾的現象齊集陳列,任由人們主觀決定是“寬恕還是不寬恕”、“抵制還是保留”的折中主義的評價。明確,首先就意味著一種和短視之見相異的歷史的評價,它會揭示出個人行為和社會發展的基本規律之間的辯證法。如果遵循馬克思列寧主義的歷史研究方法論來分析問題,那么用米哈伊爾·戈巴契夫的話來講,就必須首先清楚地展示那個時代的千百萬人民是怎樣生活、工作的,他們信仰什麼,那個時代的成功與失敗、發現與錯誤、光明與悲劇、民眾的革命熱情與對社會主義法制的破壞乃至犯罪是怎樣交織的。

不久前,我的一個學生對我說,階級鬥爭就像無產階級的領導地位一樣,理應是過時的東西。這當然使我感到了困惑。如果就是她一人這么說還好,但如果是一位受尊敬的學者最近宣稱,現今兩大不同社會經濟制度的國家關係中並沒有階級的內容,便會引起巨大的爭議。我覺得,這位學者似乎並不認為有必要解釋,為什麼幾十年前他寫的是完全相反的觀點,即在國際舞台上,和平共處只不過是階級鬥爭的另一種形式,而現在這位哲學家反對這一觀點。毫無疑問,人們的觀點是可以變化的。儘管如此,我還是覺得,作為一位哲學帶頭人的職責,至少也應該對那些曾經讀過和現在正在讀他的書的人們解釋一下,現在發生了什麼;難道在自己的國家和政治組織中,國際工人階級已經不再反對世界資本主義了嗎?

在我看來,現在許多爭論都集中於一點:哪個階級或者社會階層才是改革的領導和主導力量?這一點在我市《列寧格勒工人報》上一篇對亞歷山大·普羅哈諾夫的採訪中討論尤甚。普羅哈諾夫指出,從我國當前意識形態的特點看,現今有兩股典型的社會思潮,或者如其所言,“替代塔”(社會思潮之一)試圖從不同方向推翻我國“經過戰鬥建立起來的社會主義”。儘管他有些誇大了兩座“塔”之間鬥爭的重要性和尖銳性,而他強調“他們只贊同屠戮社會主義價值”是正確的。但是,就像他們的理論家們所宣稱的那樣,他們都是“為了改革”。

目前,所謂主流的意識形態已經在改革中形成,主要是左翼自由主義知識分子的社會主義,仿佛他們才是真正的和“純潔”的人道主義階層的代表。他們反對無產階級團隊精神的“個人自我價值”,在文化領域裡,他們對現代主義、技術統治盲目崇拜,極力鼓吹現代資本主義“民主”的魅力,並在其真實和虛構的成就面前諂媚。

其代表說,我們已經建成的不是社會主義,只有現在才“在歷史上第一次建立了政治領導和進步知識分子的聯盟”。但事實卻是,當世界各地成千上萬的人們死於飢餓、流行病和帝國主義軍事冒險的時候,他們卻在為“制定動物權利保護法”而呼籲,他們賦予自然界以非凡的、超自然的理性。並斷言,知識分子不具有社會的、而僅具有生物的特徵,其基因由父母遺傳給孩子。誰能對我解釋,這一切意味著什麼?

正是那些所謂“左翼自由主義的社會主義”的擁護者們歪曲了社會主義的歷史。他們企圖讓我們相信在我國的歷史中,除了錯誤就是犯罪,而即使是對過去和現在最偉大的成就,他們也保持緘默。他們聲稱他們完全掌握了歷史的真相,他們用學術道德範疇中的標準來替代社會發展的社會政治標準。我很想知道,是誰,出於什麼目的,必須使黨和蘇聯政府的傑出領導離開崗位後受到侵害?是因為其在處理開拓歷史事業中最複雜問題時,所犯的真實的和傳說的錯誤?我們從哪兒來的熱情去詆毀世界上第一個社會主義國家領袖的榮譽和尊嚴?

“左翼自由主義者們”的另一個特點是公開的或隱蔽的世界主義傾向,也就是某種非民族的“國際主義”。我曾在某處讀到過這樣一件事:十月革命後,彼得格勒一些工廠主和商人們抱怨赤衛隊對他們的鎮壓而請求托洛茨基“做一個真正的猶太人”,但托洛茨基卻回答說自己“不是一個猶太人而是一名國際主義者”,這使那些請願者倍感困惑。在托洛茨基看來,和“國際性”相比,“民族”概念是微不足道的。這就是為什麼他強調十月革命中的“民族傳統”,撰文指出“列寧的民族性”,並斷言俄國人民“從未繼承過任何文化遺產”,等等。但我們的回答只能使他們尷尬:正是俄國無產階級,那些被托洛茨基主義者輕視為“落後而愚昧”的人,用列寧的話來講,他們完成了“俄國的三大革命”,正是斯拉夫人民站在人類反法西斯鬥爭的最前線。

當然,這並不意味著否定其他國家和民族的歷史貢獻。用今天的話來說,這只是保證講出完整的歷史真相。當學生們問起我,為什麼數千個在非黑土地上的和西伯利亞的村莊被廢棄時,我的回答是:就像大量的俄羅斯民族文化遺存不可避免地消失了一樣,這是我們為勝利和戰後的國家經濟重建而付出的巨大代價的一部分。而且我相信:就像偉大的俄羅斯民族自豪感,稍微表現出大國沙文主義就會變質一樣,任何貶低思想工作的重要性,都會導致對國防和愛國意識的和平主義的侵蝕。

還有這些事情使我擔憂:那些背離社會主義的“拒絕主義”的行動,現在正和激進的世界主義建立聯繫。不幸的是,只有當它的信徒們令人生厭地出現在斯莫爾尼宮或者在克里姆林宮前以他們的暴行侮辱我們時,我們才能意識到。此外,我們還日益習慣於將有目的的移民視作某種大多是無害的“居住地”的變化,而非那些曾經靠我們國家的基金大學畢業以致完成研究生學業的人對階級或國家的背叛。一般而言,一些人傾向於將“拒絕主義者”視作某種“民主”和“人權”的證明,他們的才華被“僵死的社會主義”所埋沒。好吧,如果在“自由世界”里,其沸騰的事業和“才華”並不被欣賞,情治單位並不感興趣其交易良心的話,他們還能回來嗎?

眾所周知,馬克思和恩格斯認為,關於在一定階段的整個民族的所謂“反革命的歷史”,要視其在具體歷史中的作用而定。我想強調的是,不是階級也不是階層,正是民族,在階級觀點的基礎上,不必隱藏自己鮮明的民族特徵,包括俄羅斯、波蘭以及屬於自己民族的特徵。科學無產階級世界觀的創始人仿佛在提醒我們,在蘇維埃人民兄弟般的友誼中,每一個民族的人民都應該“始終保護榮譽”,不要讓自己產生民族主義和沙文主義的情緒。每一個民族的自豪感和民族尊嚴,都應該有機地融入統一的、社會主義社會的國際主義。

如果“新自由主義”向西看時,其他所謂“替代塔”的支持者們,用普羅哈諾夫的話來講,那些“保守主義和傳統主義者們”,正努力“通過復辟來推翻社會主義”,或者換言之,回到社會主義之前的俄國社會制度中去。而“農民社會主義”的代言人們對這種願景痴迷備至。在他們看來,形成於數個世紀霧霾中的農村公社的道德價值,在一百年前已經淪喪了。當然,那些“傳統主義者們”宣稱,他們的所作所為是為了揭露墮落、為了合理解決生態問題、為了與酗酒做鬥爭、為了保護歷史遺產、為了與大眾文化中被“正確地”視為消費主義的情緒而抗爭。同時,“農村社會主義”的理論觀點表明,他們對十月革命在祖國命運中的重要性並不理解,他們片面地將集體化運動視為“對農民的可怕的暴政”,不加批判地接受神秘主義的俄國宗教哲學和我們的歷史科學中古老的沙皇帝制,不願看見革命後對農民階層的劃分和工人階級的革命作用。

比如,當涉及到農村的階級鬥爭時,關注點往往是“農村的特派員從後面槍斃了中農”。當然,在一個幅員遼闊國家的革命高潮中,有各式各樣的特派員。但基本情況是,那些在人們背上刻五角星或者是將人活活燒死的特派員都被槍斃了。那些“攻擊階級”所付出代價的,不僅是特派員、契卡人員、農村布爾什維克、貧農委員會成員,而且還有第一批拖拉機能手、農村通訊員、青年女教師、農村共青團員和成千上萬為了社會主義而犧牲生命的無名戰士。

以這樣的社會歷史觀看,衍生的關鍵問題就是社會主義意識形態在蘇聯社會精神發展中的作用問題。順便說一下,這個問題尖銳起來還是在1917年底,考茨基在他的小冊子之一中說,十月革命後,在經濟領域和意識形態、精神領域自發無序的狀態下,社會主義並不等於就是鐵的計畫和紀律。這是為孟什維克的勝利而歡呼,為社會革命黨人和其他小資產階級思想唱讚歌。但是,這在列寧和他的同事那裡遭到了堅決的回擊,他們說,“首要的制高點”就是科學無產階級的意識形態。

我覺得,在今天,尤其尖銳的是社會主義意識形態的作用和地位問題。那些偽裝成道德和精神“淨化”的追求時髦的文章作者們,模糊了社會意識形態、公開性和鼓勵非社會主義的多元化之間的界限,而正是這條界限規定了我們在大眾思想領域進行改革的底線。我想再次強調,就像米哈伊爾·戈巴契夫在蘇共中央二月全會上所指出的那樣:“我們正是要在精神領域首先採取行動,遵循馬克思列寧主義的原則。同志們,原則是無論以何種理由都不能放棄的。”這就是我們正在堅守的、未來也將繼續堅守的原則。原則不是贈送給我們的禮物,而是在祖國歷史的關鍵轉折點上我們曾經所捍衛的。

主要影響

安德烈耶娃的信在蘇聯社會引發了軒然大波,“自由改革派”將其視為“保守勢力”和“蘇共舊勢力”的反攻倒算。蘇共中央政治局接連兩天召開緊急會議討論對策。1988年4月5日,《真理報》發表了反擊文章《改革的原則:思維和行動的革命性》,對安德烈耶娃給予全面反擊和打壓。《真理報》將尼娜·安德烈耶娃的信稱為是“反改革分子的宣言”,把尼娜·安德烈耶娃稱為“改革的敵人、史達林主義分子、保守派、機關官僚、黨的權貴代表”。《真理報》的文章認為,安德烈耶娃是在為史達林辯護,是蘇聯社會的保守勢力的聲音,企圖阻止改革的進程。此次爭論後,蘇共領導人不僅開始揭批史達林,而且進一步升級,批判馬列主義是“空想和教條”。從此以後,在戈巴契夫和雅科夫列夫的直接參與下,蘇共在否定史達林、否定過去的歷史道路方面走得更遠。

安德烈耶娃