基本介紹

- 中文名:徵氏姐妹

- 外文名:Hai Bà Trưng

- 又稱:二徵夫人

- 含義:徵側和徵貳

事跡,歷史和傳說,越南人的尊崇,

事跡

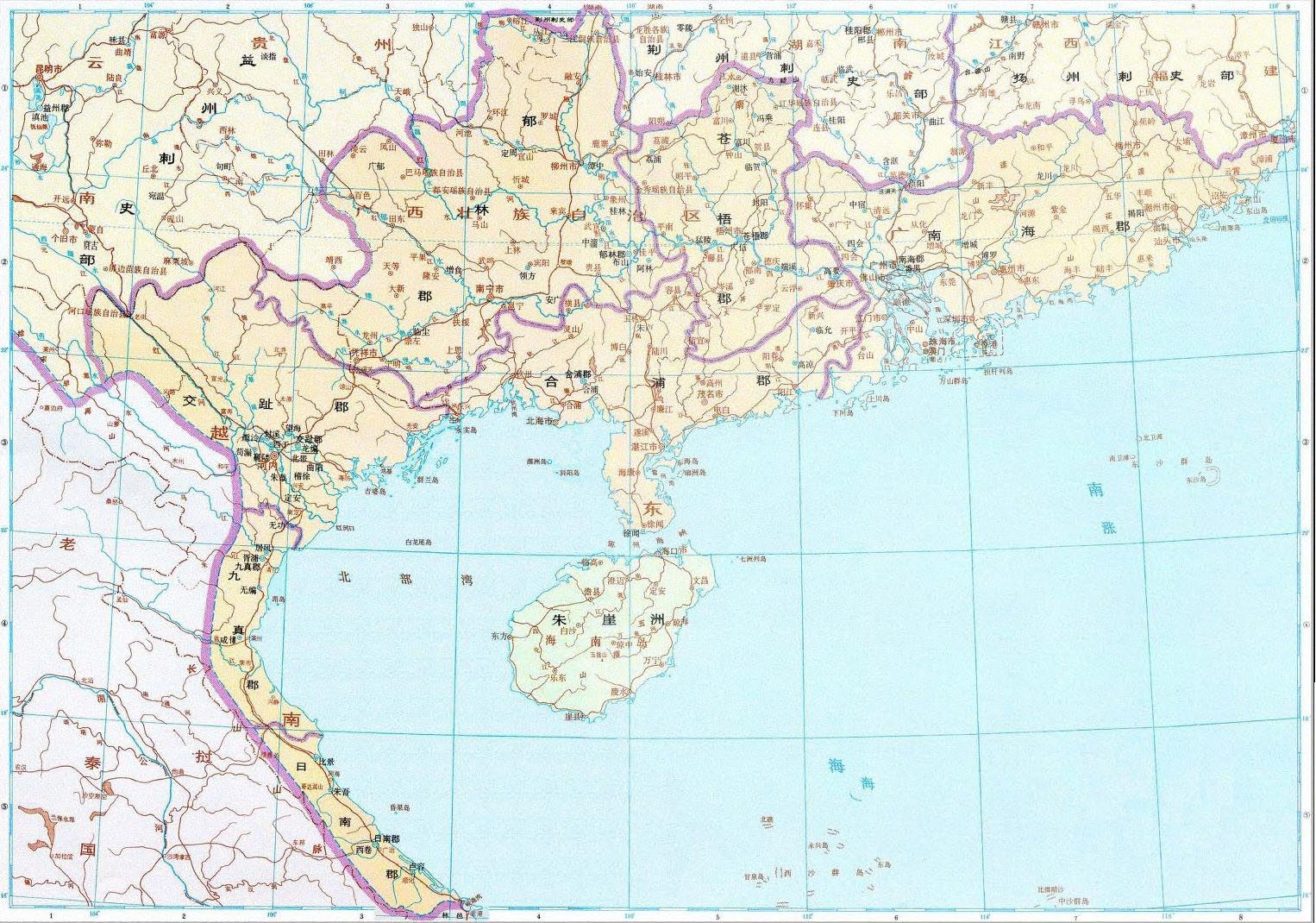

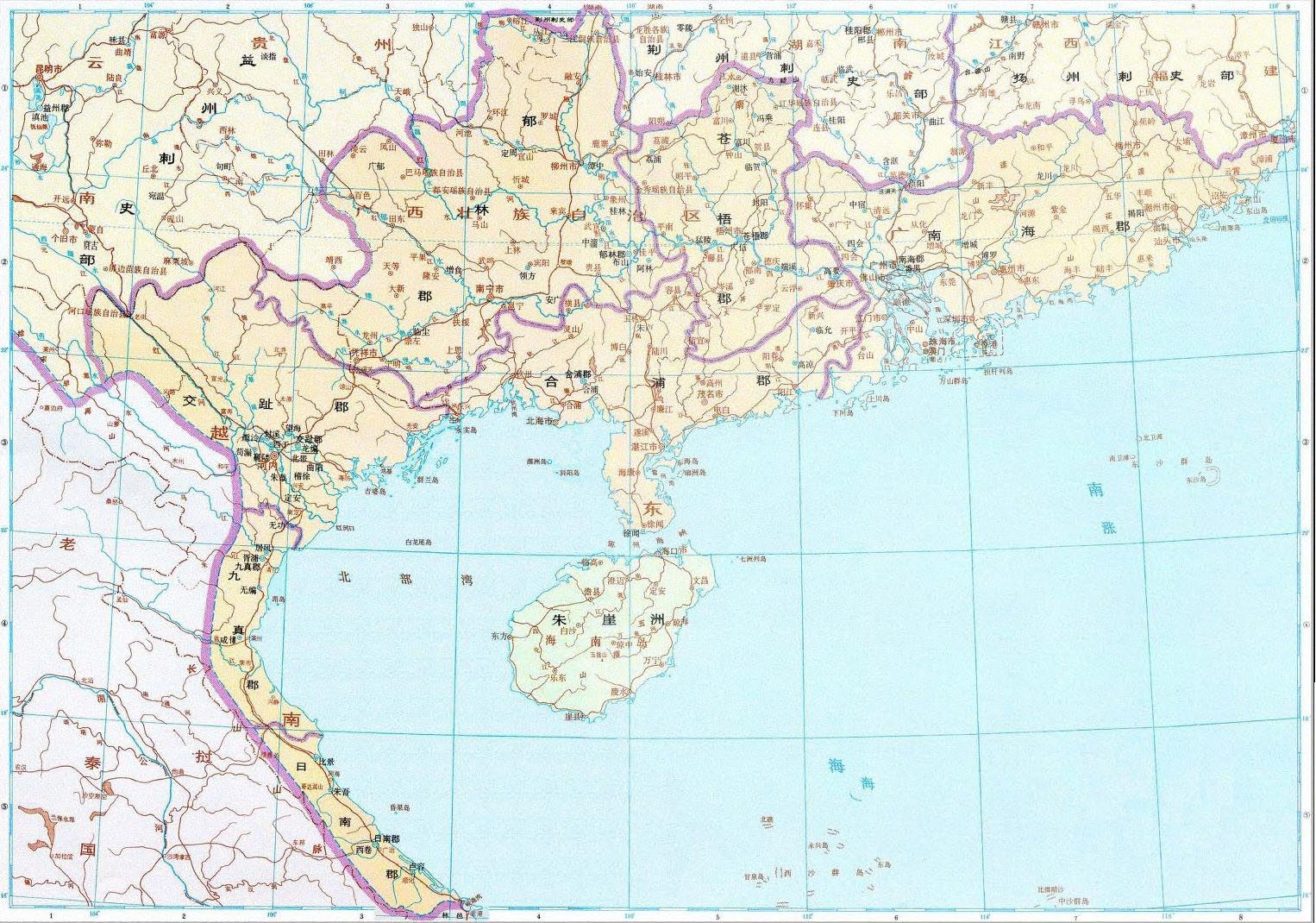

根據越南河西省山西市一帶的傳說,徵氏姐妹出生在交阯郡麊泠縣(今越南河內市麋泠縣)的一個雒越族軍人家庭,是古代雄王的外曾孫女謾善(Man Thiện)的女兒。徵側的丈夫詩索(Thi Sách)則是朱鳶縣(今越南河西省、河南省地區)雒將的兒子。當時東漢所派遣的交阯太守蘇定是一個「張眼視錢」的財迷。徵氏姐妹從小耳濡目染軍事技能。東漢光武帝建武十六年(公元40年),雒將詩索被蘇定處死後,徵氏姐妹在喝門舉兵,攻取交趾,九真、日南、合浦等地蠻夷紛紛回響,漢朝太守蘇定逃往南海郡。徵氏姐妹總共奪取了65座城池,許多駱越軍人順從她,徵側被推舉為“徵王”。交阯刺史和各個太守只能自守。史稱徵朝,活動範圍南達今越南中部,北到今廣西欽州、北海、防城等地。 1957年,西貢的越南人紀念徵氏姐妹.jpg

1957年,西貢的越南人紀念徵氏姐妹.jpg

1957年,西貢的越南人紀念徵氏姐妹.jpg

1957年,西貢的越南人紀念徵氏姐妹.jpg得知徵氏姊妹之事後,漢光武帝下詔令長沙、合浦、交阯郡製造車船,修築道路、橋樑,儲備軍糧。建武十八年(公元42)春,派伏波將軍馬援、伏樂侯劉隆和樓船將軍段志率漢兵八千和交阯兵萬餘共兩萬軍隊和兩千艘車船,水陸並進,南征交阯。徵王和諸將發兵到浪泊(今越南仙山)與馬援軍激戰,因力單勢薄,敗退錦溪(今越南永福省安樂縣)。次年(公元43)5月馬援擊敗二徵,二徵戰敗而死。繼而在九真消滅二徵餘部都羊。三百餘名反抗軍首領被俘,流放至零陵,交州諸郡平定。馬援在當地興修水利,安撫民心。建武二十年馬援回軍,功封新息侯。

歷史和傳說

越南民間存在著大量關於徵氏姐妹的傳說。越南的史書《越史略》、《大越史記全書》、《欽定越史通鑑綱目》,以及中國的《後漢書》(卷二十四·馬援列傳、卷八十六·南蠻西南夷列傳)等史料中都有對此事的記載。然而其中有些地方有較大的出入。其主要不同處有: 東漢交州刺史部

東漢交州刺史部

東漢交州刺史部

東漢交州刺史部越南民間傳說稱徵側的丈夫雒將詩索(Thi Sách)因反對漢朝官吏對當地人民的漢化和欺壓而被處死;越南史料中強調徵氏姐妹是因中國官吏壓榨而起義;中國史料中說她們是因為詩索犯罪被處死為洩私憤而反叛。 越南民間傳說稱二徵在喝門投江自殺而死,部下在戰敗後也相繼跟著自殺; 但中國的《後漢書》和越南的《越史略》說是馬援的軍隊殺死她們的;《大越史記全書》與《欽定越史通鑑綱目》則稱二徵的死因為戰死。中國的《後漢書》稱馬援在交阯興修水利,簡化律法,贏得當地民心;但在越南史書《越史略》、《大越史記全書》和《欽定越史通鑑綱目》中皆不見記載。 越南的《越史略》、《大越史記全書》、《欽定越史通鑑綱目》稱馬援平定徵氏姐妹起義後曾豎立銅柱為漢界;但此事在《後漢書》中不見此記載,直到唐朝李延壽撰寫《南史》時,才提到「馬援所植二銅柱,表漢家界處也。」《新唐書》則稱是五銅柱。中國過去通常把二徵作為叛逆描述。但近代官方的說法承認徵氏姐妹是越南的民族英雄。1964年7月,中國總理周恩來在河內為二徵陵墓獻了花圈。文革期間毛澤東也曾稱讚徵側

越南人的尊崇

在《粵甸幽靈集》中,追稱她們為徵聖王(越南語:Trưng Thánh Vương)。

越共評價二徵起義為當地人長達一千年反抗中國統治(直到939年越南擊敗南漢軍隊獨立)的開始,「領導起義的是婦女,這是越南婦女的最大光榮。她們不愧為傳說中所歌頌的、具有高貴品質的‘仙龍’的後代;不愧為現代進步人類所讚譽的翱翔在高山之額上的雄鷹。」