基本介紹

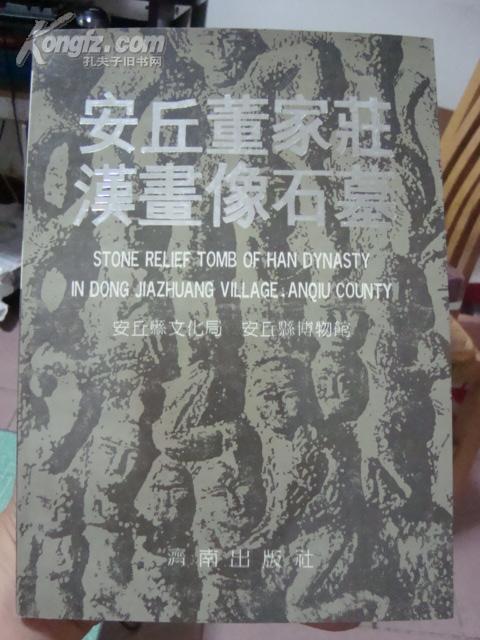

- 中文名稱:安丘董家莊漢畫像石墓

- 地理位置:安丘市博物館院內

- 占地面積:70.15平方米

- 景點級別:縣級重點文物保護單位

1979年安丘縣人民政府公布漢畫像石墓為第一批縣級重點文物保護單位。1993年安丘縣城鄉建設委員會、安丘縣文化局劃定了安丘董家莊漢畫像石墓的保護範圍及建設控制地帶,...

博士生導師、中國社會科學院研究生院考古系客座教授、山東大學東方考古研究中心兼職研究員。主要從事漢唐美術考古和美術史研究,著有《安丘董家莊漢畫像石墓》等。

插圖來源 鳴謝 作者簡介 鄭岩,中央美術學院教授、博士生導師。著有《安丘董家莊漢畫像石墓》、《魏晉南北朝壁畫墓研究》、《中國表情》《山東佛教史跡》等。

著有《安丘董家莊漢畫像石墓》(1992)、《魏晉南北朝壁畫墓研究》(2002)、《中國表情》(2004)。合著有《山東佛教史跡》(2007)、《中國美術考古學概論》(...

專著有《安丘董家莊漢畫像石墓》(1992)、《魏晉南北朝壁畫墓研究》(2002)、《中國表情》(2004)、 《從考古學到美術史:鄭岩自選集》(2012)、《逝者的面具:漢唐...

主要研究方向為漢唐考古與美術史,著有《安丘董家莊漢畫像石墓》、《魏晉南北朝壁畫墓研究》、《中國表情》等書,主持翻譯文集《禮儀中的美術》等。劉善沂 生於...

著有《安丘董家莊漢畫像石墓》(1992)、《魏晉南北朝壁畫墓研究》(2002)、《中國表情》(2004)。合著有《山東佛教史跡》(2007)、《中國美術考古學概論》(...

112 15 安丘董家莊漢畫像石墓 東漢 安丘市濰安路 113 16 鄧廟漢畫像石墓 東漢 東阿縣姜樓鎮鄧廟村 114 17 馮李漢墓 東漢 齊河縣焦廟鎮馮李村 1...

圖3-56 曲阜市孔林畫像石上的日月圖像 98 圖3-57 安丘董家莊漢畫像墓中室封頂石第四石畫像 98 圖3-58 滕州市官橋鎮大康留莊出土的日月星象圖 99 圖3-59出...

安丘董家莊漢畫像石墓/付萬剛 唐宋文人與傳統造紙/郭雲菁 自然科學研究 山東苔蘚植物10個新記錄屬/任昭傑趙遵田 文物鑑賞與收藏 山東濰縣高鴻裁及其收藏/李寧崔永勝 ...