唯識論

相關詞條

- 唯識論

《唯識論》書名,有兩種:一為《唯識二十論》之略名。二為《成唯識論》,梵名Vijñāpti-mātratā-siddhi-śāstra之異名。...

- 成唯識論

《成唯識論》(梵文:Vij?āptimātratāsiddhi),中國唯識宗立宗的主要理論依據,以大乘佛教唯識宗祖師世親的《唯識三十頌》為主線,由唐代著名高僧玄奘三藏法師揉合...

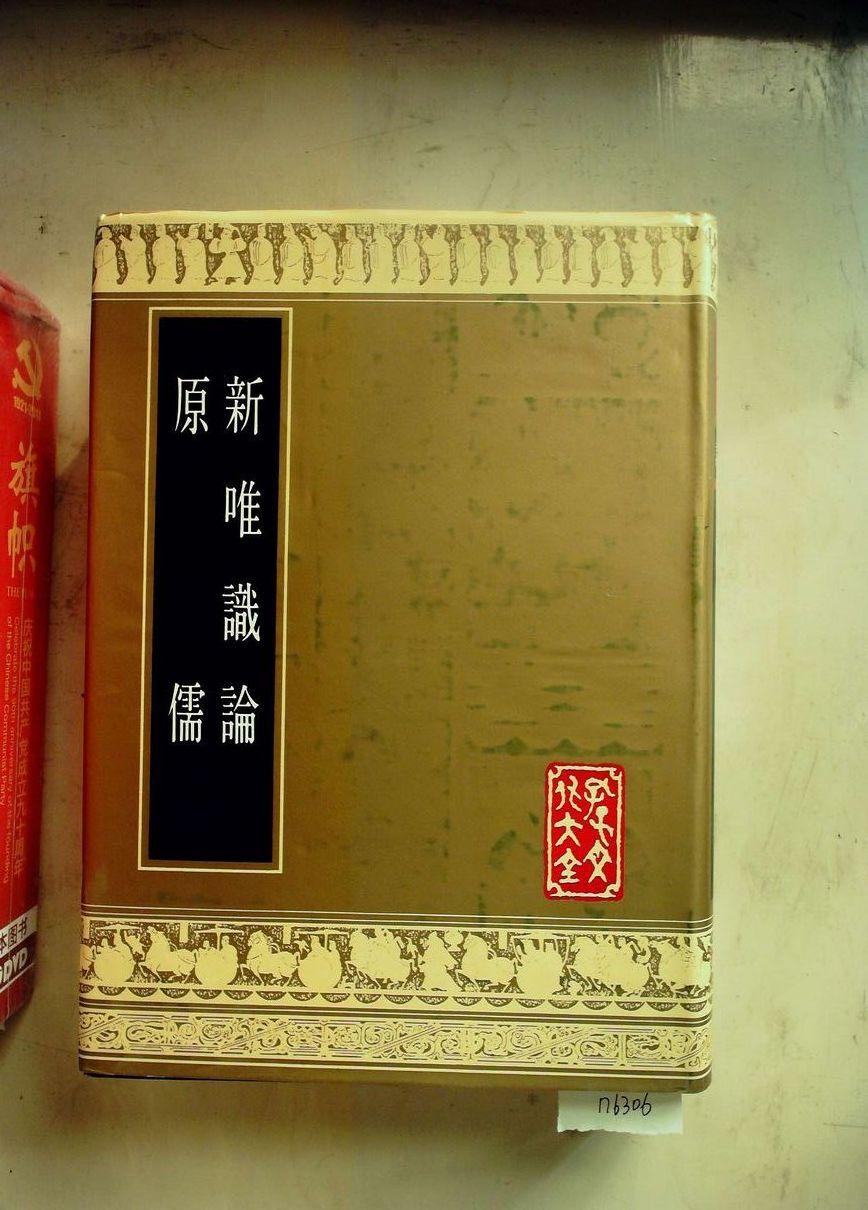

- 新唯識論

《新唯識論》是熊十力最主要的哲學代表作《新唯識論》文言文本標誌其哲學思想體系正式形成。...

- 唯識

唯識是一個梵語 (Vijñāptimātratāsiddhi),音譯毗若底摩坦喇多,梵語倒置,稱為識唯,漢土譯為唯識。唯識宗立論,以我人心識之外的萬有現象,皆是由我人心...

- 唯識論體系

四個主要的佛教體系:“世親”“柯梨跋摩”“中道空無”和“唯識論體系”。唯識論體系即唯心主義,是一種純粹的唯心主義。它的來源,世親在受到他哥哥影響之前...

- 唯識二十論

《唯識二十論》,梵文 Vimśatikāvijñaptimātratāsiddhi,印度佛教大乘瑜伽行派論書,中國佛教法相宗所本主要論書之一。亦稱《二十唯識論》、《摧破邪山論》...

- 大乘唯識論

又稱《唯識論》。收在《大正藏》第三十一冊。本論是世親《唯識二十論》三漢譯之一,梵本尚存,也有藏譯本。據諸經錄所說,《大乘唯識論》原來也單作《唯識...

- 唯識性

唯識性,教義名詞。亦稱“唯識實性”、“唯識真如”等。法相宗的中心概念,用以說明一切諸法皆系“唯識”,“唯識”恆遍一切法中,並成為諸法“實性”的道理。亦...

- 二十唯識論疏

《二十唯識論疏》,佛典註疏。①即《唯識二十論述記》。②王恩洋撰。原載於《海潮音》1938年第十九卷,後收於張曼濤主編的《現代佛教學術叢刊》第二十九冊。是...

- 唯識學派

唯識學派,又被稱為瑜伽行派,是大乘佛教兩大思想流派之一。因為創始人重視瑜伽行,瑜伽行派因此得名。世親菩薩造《唯識二十論》 、 《唯識三十論》 ,宣說“...

- 唯識學

唯識學是大乘佛學的三大體系之一,是繼大乘中觀學之後印度佛學的主流與核心。從3到7世紀的500年中,唯識思想一直保持很大的優勢,對其他各種思想與學說產生了很大的...

- 五種唯識

法相宗於一切諸法悉稱唯識 簡介(一)法相宗之慈恩,將諸經論所說唯識之文義總攝為五種,即:(一)境唯識,就所觀之境而闡明唯識之義者。如阿毗達磨經說‘一...

- 成唯識論述記

成唯識論述記,讀音為Chengweishilun Shuji,本書對《成唯識論》的注釋極為詳盡,謂世界萬有皆阿賴耶識所變,沒有任何“外境”的存在,只有“內識”。同時藉助佛教...

- 成唯識論注釋

成唯識論注釋釋大恩、蒲正信注釋的一本書。...... 《成唯識論注釋》由釋大恩、蒲正信注釋,《成唯識論注釋》之內容,論說人類存在之根本依處即阿賴耶識,其中所藏之...

- 中國文庫:新唯識論

《中國文庫(第5輯)·哲學社會科學類:新唯識論》為作者熊十力最主要的哲學著作,標誌著熊十力哲學思想體系的完全成熟。在《中國文庫(第5輯)·哲學社會科學類:新唯識...

- 唯識宗

唯識宗又作慈恩宗、瑜伽宗、應理圓實宗、普為乘教宗、唯識中道宗、唯識宗、有相宗、相宗、五性宗,創始人為唐代玄奘法師與窺基大師,祖庭為西安大慈恩寺。廣義...

- 唯識研究

《唯識研究(第2輯)》是唯識研究領域國際上唯一的學術專刊,旨在搭建有關唯識研究的學術交流平台,介紹國內外最新的研究成果與動態,推進並擴大唯識學的研究深度及影響...

- 唯識無境

佛學術語,指萬法唯識所現,識外無真實之境。唯識,梵語vijn~apti-ma^trata^ ,音譯作毗若底摩呾喇多;無境,梵語an-artha,又作無外境。...

- 萬法唯識

“萬法唯識”是佛教用語,也稱“一切唯識”。是古印度大乘佛教瑜伽行派和中國唯識宗的主要教義之一。 三界中之一切有漏法,以及一切無漏有為法,皆因八識心王而有;...

- 法相宗

創始人玄奘曾遊學印度17年,回國後先後譯出瑜伽學系的“一本十支”各論,並糅譯了《成唯識論》,奠定了法相宗的理論基礎。其弟子神昉、嘉尚、普光、窺基等對該...

- 阿賴耶識

三、法相唯識宗,以玄奘大師《成唯識論》為主要根據,主張依阿賴耶識而有緣起,並立五種種性,說人、法二空。[6] (後文詳述)四、應成派中觀派主張沒有阿賴耶...

- 韓清淨

韓清淨(1884—1949)中國佛教學者、居士。原名克宗,又名德清。河北河間人。18歲時中鄉試舉人。因研讀瑜伽唯識著作而不解其義,從而發願從事研究。1921年,於北京講《...