基本介紹

- 中文名:舊傳張萱《唐後行從圖》

- 創作年代:明人仿作

作品簡介,著錄,印鑑與流傳,衣冠,建築,筆墨畫法,鑑定結論,

作品簡介

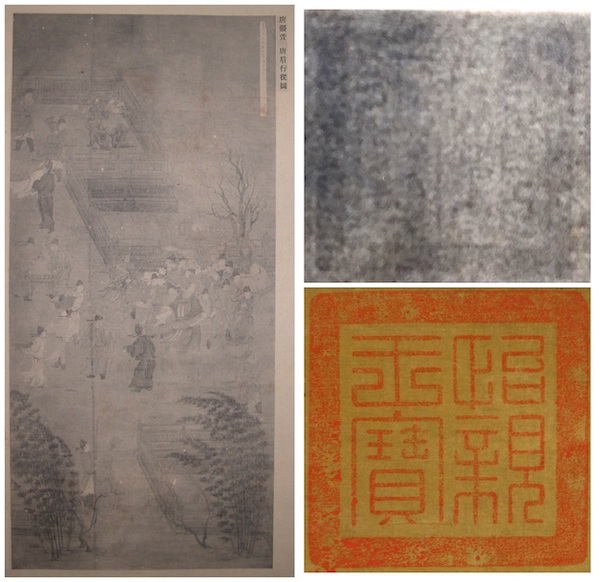

2013年6月19日,法國巴黎蒂埃里德梅格雷拍賣行以高價拍出一幅《唐後行從圖》,被國內藏家購得。此圖無款,為絹本設色立軸,縱180cm,橫100cm,日式裝裱。圖繪庭院中29人,其中一人寬袍大袖,頭戴鳳冠,衣著華麗,即所謂唐後“武則天”,從題材來看,確是描繪武則天儀仗巡遊皇家苑囿的場景。此圖曾為鑑定家張珩收藏,現為私人藏,一度在國內公開展出。

此圖舊傳為唐代張萱所作,亦有五代、北宋人作之說,但考察其著錄流傳、衣冠名物、筆墨畫法,時代當不早於南宋,或明人仿作。

著錄

此圖並無宣和藏印,自然不可能是《宣和畫譜》中所記載的這五件“唐後行從圖”之一。

印鑑與流傳

本圖中的安岐印與其存世的真印不符,是後世摹刻的。另外,圖中也並無安岐記載的“明昌御璽”,可見今之《唐後圖》非安岐藏本。

今《唐後圖》上有張珩的“張珩私印”和“吳興張氏圖書之記”印,可知為鑑藏家張珩收藏,其購藏經過見於《張蔥玉日記》記載。

由張珩日記可知,葉叔重想得到張珩收藏的周昉《戲嬰圖》,一開始的報價未允,後用《唐後圖》交換而得。葉叔重是經營出口中國古代藝術品最大的私人公司——盧吳公司的合伙人之一吳啟周的外甥,盧吳公司另一個合伙人就是大名鼎鼎的盧芹齋,而葉叔重此時也在京、滬為該公司大量收購文物,運往海外。另外還有兩個關鍵信息:《唐後圖》在1939之前曾被帶到日本重新裝裱,但原有的“明昌”印已不在了。查閱日本大村西崖編,日本株式會社龍文書局1945年出版的《中國名畫集》第一冊,印刷有唐張萱《唐後行從圖》珂羅版,即未重裝裱前的《唐後圖》,兩者對比,珂羅版上端中部有大方印,對比可知為“怡親王寶”, 並無明昌印。

《中國名畫集》中的珂羅版(左) 畫上端大方印應即“怡親王寶”

再看張珩後來編的《木雁齋書畫鑑賞筆記》載:“張萱《唐後行從圖》軸……畫唐後幸行宮苑,左右女官宦寺執戟之屬,凡廿八人。前有鳴鞭執爐、侍衣捧盒者為前導,欄楯曲折而無殿宇,蓋僅存此一幅,本不只此也。此圖多施朱色,惟墨竹二叢甚奇。三十年前見諸四明倉庫,閱十餘稔終復得之,則幅端大璽已浥爛無存,幸圖雖百碎,經裝潢之力得復舊觀。外安氏藏經紙簽楷書。”

所謂的“明昌御璽”不管有沒有,均不可信。

衣冠

《唐後》圖中有儀仗制度、衣冠服飾、器物用具、建築構件等,雖然有的符合古制,但大多並不寫實,更多是糅合不同時代風格和特點而臆造的產物。

《唐後圖》中幞頭屬長腳,雖有飄逸之感,但明顯是硬質,但又唐末五代的硬角略有差異,這很可能是後世畫家為表現飄逸之感而臆造的。

而沈從文也提到:“圓領衣內仍加襯衣外露,原畫最早也是宋而不是唐。”圖中不少內侍中單領子露出領口,這是宋代才有的,所以此圖絕不可能早於北宋。至於手持斧鉞的武官所著的武弁服,武后的冕服、鳳冠,均似是而非,並不能找到一致的考古材料加以印證。

建築

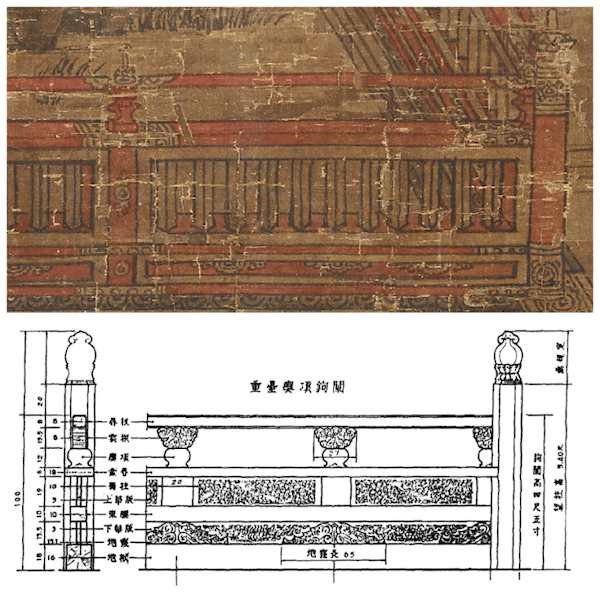

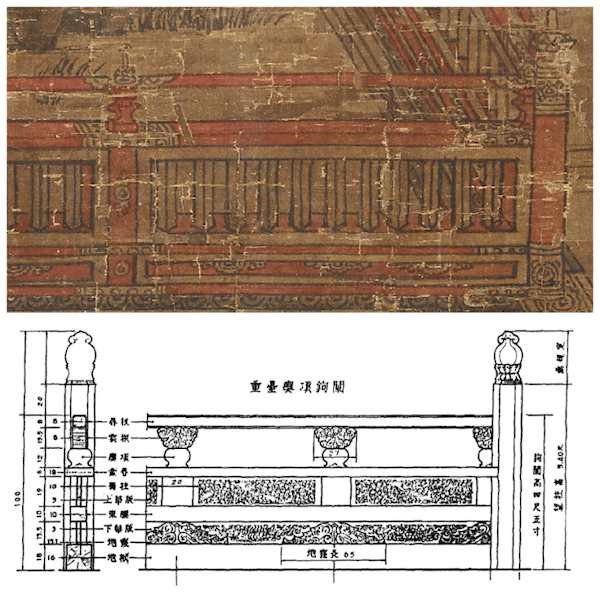

本圖台基採用須彌座式,即一段台基上下有幾道水平的線道,近於《營造法式》中所著的“石疊澀座”,但中部束腰與上層銜接緊密,而下層卻更寬大,沒有銜接,比較奇特。且欄桿下是水池,台基卻用殿宇才能使用的石雕,而不用磚砌,有違規制。另外宋代須彌座上的壼門形狀接近圓形,而此處過扁過寬,近於後世壼門用於家具上的形式,可見亦是臆造的。

《唐後圖》中的重台勾欄與宋《營造法式》中的勾欄對比

筆墨畫法

而《唐後圖》中的人物描法,大致是蘭葉描,有提按,頓挫明顯,有的亦似“釘頭鼠尾描”或“折蘆描”,對比上述諸圖,可知與唐至北宋全無關係,而是更接近南宋以後的畫法。圖中線條雖看似流暢自如,但墨色一致、鬆散無力、多有敗筆。

《唐後圖》中的人物線條與北宋《搗練圖》、《朝元仙仗圖》對比

先看人物開臉,除了少數幾名男性內宦和侍衛描摹出眼睛外,其餘的女官眉毛、眼睛、鼻子、嘴唇、耳朵幾乎一致,均以一條線簡單地表現眼睛,完全沒有描繪出各個人物的長相特點,更談不上傳神和生動。本圖無論是與唐人飽滿圓潤的開臉對比,還是與宋人謹嚴細膩的開臉對比,都全然不及,且畫法差弱,呆滯無神。至於手的畫法,更加粗簡馬虎。

《唐後圖》中的人物衣紋的描繪,完全不及宋人的謹嚴,而是與明代

鑑定結論

《唐後圖》中的安岐印為偽造,此圖非安岐藏本,而張珩所謂原有的“明昌御璽”也系偽造或編造的,重新裝裱被裁去的大方印是“怡親王寶”。據畫左下角“明善堂覽書畫印記”來看,本圖最早的收藏者應是清第二代怡親王弘曉,在此之前本圖並無可靠的流傳。本圖尺寸、內容與吳升所記不符,所以並非其記載的那一本,由吳升和安岐的著錄可知,在清初就流傳有幾本相近的“《唐後行從圖》”,而近代沈從文亦見到過兩本,言此本“時代更晚”,可見“《唐後行從圖》”歷代臨摹,一直有不同的本子流傳,而本圖近代以前並未經任何著錄記載。另外,圖中服飾襯衣外露,表明此圖絕非北宋以前之作,而建築儀仗等,大多與早期的實物材料不盡符合,是糅合各時期風格特點臆造而描繪的。在筆墨畫法上,該圖用筆潦草恣肆,線條粗疏草率,敷色也未完成,導致植物與後景層次模糊,可見其水平全然不及五代兩宋之作,更不能與元代人物畫相提並論,且圖中人物描法與明代浙派學南宋院體的人物畫法接近。所以,此圖應是明代中晚期民間畫工批量臨摹的產物。