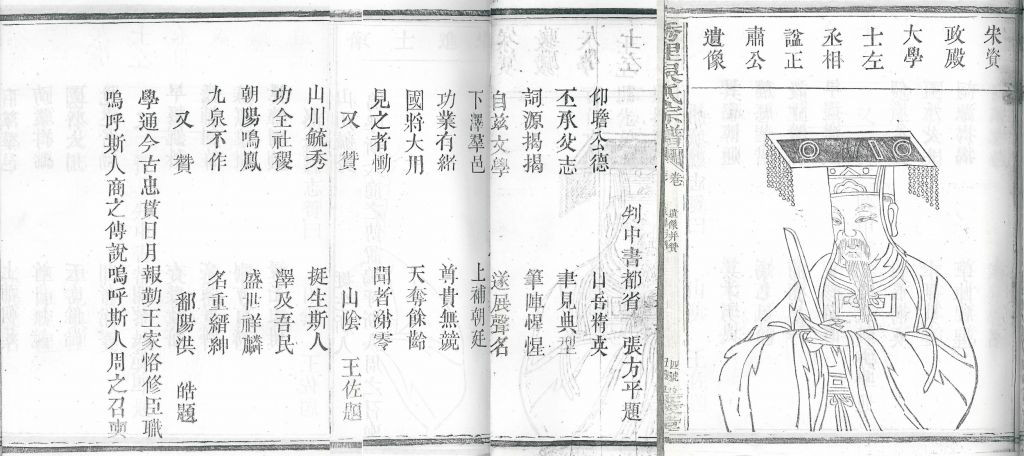

基本介紹

- 本名:吳育

- 字號:春卿

- 所處時代:北宋

- 民族族群:漢族

- 出生地:建州浦城(今屬福建)人

- 出生時間:1004

- 去世時間:1058

- 主要成就:官至參知政事

生平,足智多謀,剛直不阿,晚年,

生平

吳育少時奇穎博學,進士考試獲禮部第一,考中甲科。“自宋初以來,制策入三等,惟吳育與軾而已”(宋史《蘇軾傳》)。歷任臨安、諸暨、襄城三縣知縣。又任大理寺丞、著作郎,舉賢良方正,任蘇州通判。他足智多謀,直言善諫,能以政治道義、君臣行為為準則引導皇帝,對穩定政局、安定邊防起到積極作用。

足智多謀

寶元元年(1038年)西夏元昊稱帝。朝中大臣多數主張出兵討伐,對元昊估計不足,認為很快就可平服。吳育卻持反對意見說:“元昊剽悍多詐,封平西王后反覆無常,今己稱帝,自己降削實難,不如援用國初江南錢俶故事,稍易名稱加封而安撫之。”仁宗不用他的計策,命令任福、葛懷敏相繼討伐,都以失敗告終。最後封元昊為夏國主,吳育加官同修起居注,知制誥,升翰林學士、累官禮部郎中。契丹國侵略元昊,元昊請求援助,契丹派人請求,不要接納元昊,朝廷不知如何回答。吳育上書獻策:“今二敵相鬥,當坐收漁利。如果急於接納元昊內附,契丹向我們興兵問罪,朝廷得不到元昊毫髮相助。應該使人勸諭元昊,與契丹和好如故,然後答應他內附。並告訴契丹,已經命令元昊轅門謝罪,否則,應當討伐。如此雙方都不能加罪我國。”皇帝欣然答應。這樣一來,北宋邊疆出現暫時的安定局面。

剛直不阿

慶曆五年(1045年)正月,拜右諫議大夫、樞密副使。停了幾個月,改任參知政事。當時山東盜賊作亂,仁宗派人巡視回來說:“盜不足慮。兗州杜衍、鄆州富弼深受百姓愛戴,倒是可憂慮的。”仁宗就想把二人調往淮南。吳育勸諫道:“盜賊固不足慮,但小人乘機陷害大臣,卻是防不勝防,勢不可擋。”仁宗聽後,打消了調離二人的想法。宰相的兒子向綬觸犯國家法律,懷疑是通判江中立揭發了他,便將中立下獄,中立自縊而死。案發後有大臣向上說情,要從輕發落。吳育說:“不殺向綬,無法向天下人交代。”結果免死,流放到南方。吳育在遇事時敢說真話,與宰相賈昌朝在皇帝面前多次辯論,爭論激烈,朝中大臣驚恐失色。吳育仍不停止增論,並向皇上請求:“臣所以辯論,這是臣的職責所在;如果認為臣不稱職,希望免了臣的職務。”皇上仍讓吳育擔任樞密副使。皇上對大臣說:“吳育剛正可用,但嫉惡太過了。”有一天,吳育在宮中侍讀,皇上勸他說:“臣下毀譽,多出愛憎,愛卿應當謹慎。” 吳育說:“了解人的言語,不如觀察他的行動。聖主的行為,就像日月的光明。提升一個人,要使人都知道他的善舉;貶斥一個人,要使人都了解他的惡行。那么,陰邪就不能侵害,公正就可以樹立,這是所有王者的行為準則。”