何遂(1888~1968) 字敘甫,祖籍福清港頭鎮占陽村。清光緒十四年(1888年)出生於侯官縣(今福州市)。何遂一生待人耿直,熱誠,不近菸酒,唯酷愛書畫、文物,他唯一的財產就是大量的古文物和圖書,曾先後全部分贈給北京故宮博物院、上海歷史博物館、南京博物館和天津圖書館。僅1950年捐贈給上海歷史博物館的古文物就達6895件。為此,陳毅市長,潘漢年、盛丕華副市長專函致謝,國家文化部發給了褒獎狀。

基本介紹

- 中文名:何遂

- 國籍:中國

- 出生地:侯官縣

- 出生日期:1888年

- 逝世日期:1968年

- 字:敘甫

個人簡歷,早年經歷,家庭狀況,革命工作者,熱愛祖國,

個人簡歷

加入同盟會

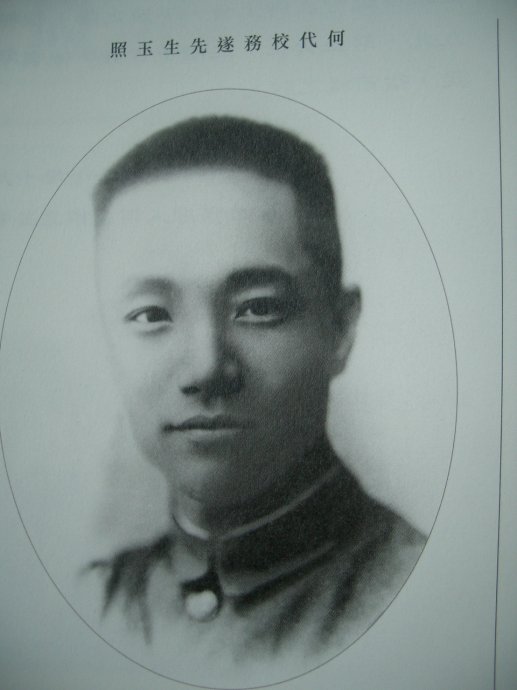

光緒三十年(1904年),何遂進入福建武備學堂,結識了林覺民、方聲洞、陳更新等革命黨人,開始參加反清革命活動。光緒三十二年(1906年)畢業後,到南京在第九鎮當排長。翌年,考入河北保定陸軍隨營軍官學堂(後改稱陸軍大學)。這年,由方聲濤主盟,加入中國同盟會。 何遂在黃花崗烈士墓前留影

何遂在黃花崗烈士墓前留影

何遂在黃花崗烈士墓前留影

何遂在黃花崗烈士墓前留影積極發展革命組織

宣統元年(1909年)秋,何遂在陸軍大學第二期畢業後,到廣西訓練新軍的機構“督練公所”參謀處,擔任籌略科科長兼陸軍幹部學堂教官。次年,他和耿毅、劉建藩、楊明遠等幾位同盟會會員,創建同盟會廣西支部,耿毅任支部長,他為參議,積極發展革命組織,出版《南報》(後改為《南風報》),宣傳革命思想。

早年經歷

率部起義

辛亥革命後,何遂見山西無可作為,便於民國2年(1913年)赴日本考察軍事。

出任大學教官

民國4年回國,應黎元洪的邀請,到陸軍大學任戰術教官,與李濟深共事,彼此相交甚契。雲南“護國戰爭”發動後,他潛往山西大同,策動晉北鎮守使孔庚通電反袁,並由他起草電文。結果,孔庚被閻錫山拘捕,何遂則由山西警備司令胡謙“陪送”出境。袁世凱死後,黎元洪、段祺瑞北京軍閥政府派何遂和沈鴻烈、鄭桓等為代表,赴歐洲觀看第一次世界大戰。他到過法、比前線,並去過英、美等國。歸國後,寫了一本《歐洲觀戰記》。

民國6年7月,孫中山在廣東組織護法軍政府,何遂南下參加,任靖閩軍司令。奉命回閩策劃打倒北洋軍閥福建督軍李厚基。何遂回福州後,設秘密機關於台江太原街一個日本洋行內,密謀炸死李厚基。事泄,李厚基派軍警追捕,何遂避入日本領事館,後化裝逃到上海,再次東渡日本。民國8年回國。

參籌北京政變

民國21年春,何遂在北平,與朱慶瀾等一起組織“遼、吉、黑抗日義勇軍民眾後援會”。他任副會長兼主任幹事,以極大的熱情,到處奔走呼號,募集捐款,支援抗戰。他還毀家紓難,捐款大洋4萬元,並多次到熱河前線慰勞抗日義勇軍。

擁護統一戰線

“西安事變”的和平解決,使何遂看清了真正從民族大義出發,愛國抗日,富有政治遠見的是中國共產黨。他熱誠擁護槍口一致對外,國共合作,建立抗日民族統一戰線。民國26年,中共中央代表團到達南京,這時任國民政府立法院軍事委員會委員長的何遂,結識了周恩來、葉劍英、博古和李克農等中共領導人。有一天,何遂在家裡宴請中共代表團,葉劍英告訴他,中共代表團駐地要加強警衛,現缺少槍枝。他立即叫兩個兒子把家中的4支長槍和兩支手槍送到十八集團軍辦事處。

抗日戰爭開始,程潛任第一戰區司令長官,何遂任該戰區高級幕僚室主任。曾陪同周恩來乘一輛小汽車,由河南前線赴山西五台山八路軍總部,數日交談,他深獲教益。在八路軍總部,見到朱德總司令、彭德懷副總司令等中共領導人,相談甚歡。他利用同閻錫山的舊關係調整過八路軍與閻的矛盾。還通過當時在軍令部任次長的林蔚去疏通,給八路軍增加了一些軍餉。

民國28年底,國民黨發動第一次反共高潮,葉劍英曾親自找他,請他向山西有關軍政人士說明共產黨抗日救國的宗旨,要求制止摩擦。何遂即向山西駐渝辦事處處長孫煥庸等國民黨官員做了工作,間接宣傳了共產黨的主張。

民國29年夏,因淮、滬鹽被日軍控制,陝中、豫西地區食鹽供應緊張,國民政府鹽務總局局長繆秋傑想從陝甘寧邊區運花馬池鹽接濟。經何遂介紹,繆秋傑在重慶海關宴請中共領導人董必武、葉劍英和博古。席間談妥,由何遂的長子以鹽務總局代表身份赴邊區洽辦,以花馬池鹽換取邊區所需的棉布等日用品。此事得到了較圓滿的解決,客觀上有利於衝破國民黨對陝甘寧邊區的經濟封鎖。

民國30年1月皖南事變後,何遂收到三子何康轉來的董必武一封信,得悉八路軍辦事處經濟上有困難,他不顧當時政治局勢的險惡,親自驅車前往曾家岩周公館,見到董必武,表示了對蔣介石破壞抗戰的不滿,並面交一筆現款。後來,董必武、葉劍英贈送他延安生產的毛毯、衣料作答,他一直珍藏在家中。

家庭狀況

革命工作者

何遂最傳奇的經歷是策反“台灣國防部參謀次長”吳石 。 吳石和何遂是生死之交,他是受何遂影響並通過父親和共產黨建立直接關係,在黨的領導下,積極投身人民解放和國家統一大業,最終壯烈犧牲的。這也是我黨歷史上的一個英雄傳奇。”

吳石是我黨打入國民黨內部的最高情報官,被毛澤東稱為“密使一號”。1950年6月10日,被捕前任國民黨政府國防部中將參謀次長的吳石在台灣遇害,他潛伏在蔣介石身邊的共產黨身份這時才被揭密出來。吳石的愛國思想、民族意識都非常強烈,對日軍侵華深惡痛絕,在桂南戰役上承擔了大量運籌協調的幕僚任務。“收復崑崙關時,吳石白天不離地圖,晚上不離電話,不眠不休,取得了國民黨抗戰以來的首次勝利,由於他出色準確的戰場判斷,1940年,桂南會戰也取得了勝利。”

但漸漸地,吳石對國民黨的不抵抗政策和腐敗越來越失望,並在何遂的影響下,開始與共產黨密切接觸。1947年4月,何遂、吳石,還有中共華東局書記劉曉等人在上海錦江飯店會見,吳石正式加入共產黨。此後,吳石以何家為中轉站,經常在往返於上海和福建,為黨送來許多重要情報。 何遂夫婦

何遂夫婦

何遂夫婦

何遂夫婦解放前夕,吳石飛往台灣,與共產黨漸漸失去聯繫。1949年8月,何嘉受命與父親何遂一道前往台北,並與早在那裡潛伏工作的何世平會合,取得與吳石的聯繫,在何遂的影響下,吳石同意繼續為共產黨工作,直至被蔣介石殺害。

其後,吳石家人在整理遺物時,發現他在獄中秘密寫於畫冊背面的絕筆書,留有一絕筆詩,其中寫道:“憑將一掬丹心在,泉下差堪對我翁。”表達的不僅是他對黨和國家對民族的一片赤子之心,也是何遂革命家族的真實寫照。

1994年,吳石夫婦的骨灰歸葬大陸,由何康主持葬在北京福田墓地,與何遂夫婦墓地緊鄰。

熱愛祖國

共和國成立後,何遂任華東軍政委員會委員、法務部部長、政法委員會副主任,是第一、二、三屆全國人大代表、全國人大法案委員會委員。

對於50年代末即已出現的一些“左”的做法,他感到苦悶、彷徨。他的一些親友,在歷次政治運動中受到衝擊,有的在“文化大革命”中被迫害致死,但他對未來卻是樂觀的,始終沒有動搖過對中國共產黨的信賴。他寫過許多舊體詩詞,歌頌祖國的變化,歌頌中國共產黨;他畫了許多國畫,把對祖國山河的熱愛傾注於筆端。何遂雖是軍人,但他的字畫也是雙絕,何遂的水墨畫隨心所欲,佻達不拘,筆下山水大開大合,情致盎然,顯示出深厚的藝術修養。如今,孫中山紀念碑右側“和平、奮鬥、救中國”7個大字,就是何遂手書,寫這大字時,何康正好在父親身邊。“當時沒有大的毛筆,衛兵就把宣紙鋪在辦公室地板上,父親用掃帚醮墨,寫下這7個氣勢雄偉的大字。”

1968年1月,他因病醫治無效,與世長辭,享年80歲。

何遂(前排右一)一家合影

何遂(前排右一)一家合影