基本介紹

- 名稱:仙遊之戰

- 地點:福建仙遊

- 時間:1563年

- 參戰方:明軍,倭寇

- 結果:明軍獲勝

- 主要指揮官:戚繼光

戰爭簡介,戰爭背景,作戰經過,作戰措施,戰爭評析,戚繼光,出身背景,家世,教育,

戰爭簡介

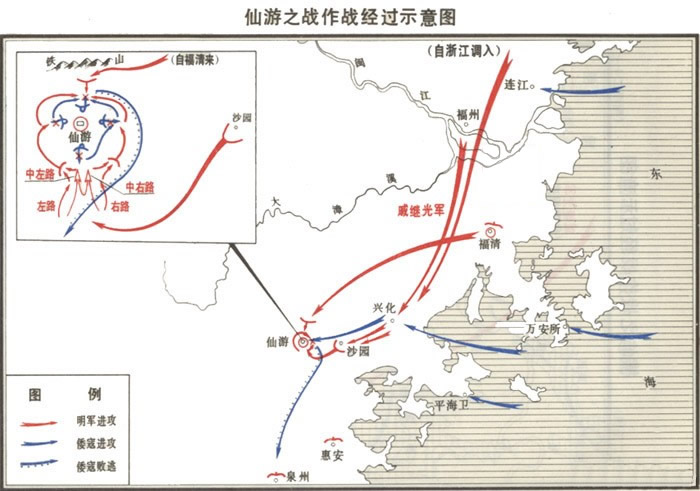

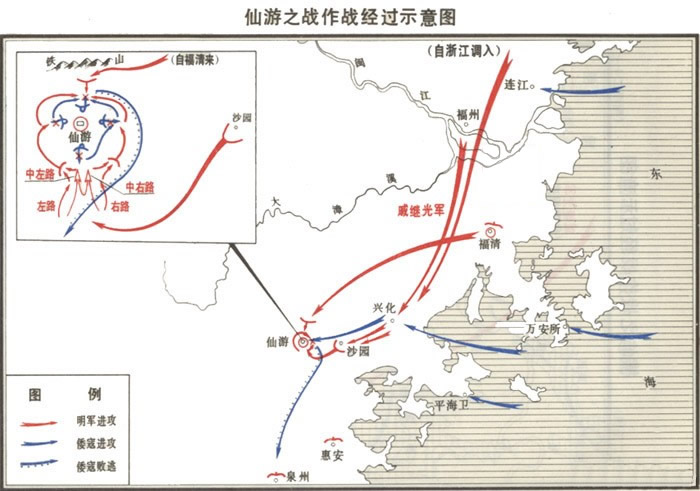

嘉靖四十二年冬,倭寇2萬餘人分乘百艘艦船,陸續在福清、興化(今莆田)、泉州、漳州等地登入。戚繼光指揮軍民與倭寇水陸交戰12次,斬倭3000餘人。倭寇以分散受挫,遂改變策略,集中攻城。倭寇萬餘兵力圍攻仙遊。知縣陳大有率全城軍民據城防守。戚繼光根據敵情,調整部署:以一部隨監軍副使汪道昆往福州,防倭襲擊省城;一部防守閩江、興化,防倭深入腹地;又命把總傅應嘉統3000名水兵駐守漳州、泉州,控制沿海要地;自率6000名戚家軍增援仙遊。時倭寇環城立營築壘,發動進攻。戚繼光以兵力懸殊,決定以仙遊城為支撐,抑留敵人,俟主力集中後,再謀殲敵。遂派親兵200人乘夜入城,加強防守力量;命守備胡守仁領兵駐紮鐵山,據險為壘,牽制倭寇;從各營挑選勇士500人,組成敢死隊,不時襲擊敵營;將大本營移至離倭寇較近的石馬,四面布置疑兵,既遏制倭寇四出剽劫,又使其不能專意攻城。倭寇多次發動攻城,在城內守軍頑強抗擊和城外明軍多方牽制下,均未成功。十二月二十三日,浙江6000名援兵趕到,戚繼光決心轉為進攻。為造成局部優勢,計畫以主力先攻南門外敵壘,然後轉用兵力攻擊其餘,以期各個擊破。遂命守備王如龍為左路、胡守仁為右路,協同中軍合攻南壘;把總陳濠、游擊李超分向東、西壘進行牽制性攻擊;把總金科為預備隊,隨時策應各路;指揮呂崇舟、副總兵金文秀至鐵山為疑兵,牽制北壘倭寇。二十六日,正當倭寇利用“呂公車”攻城時,明軍主力分3路向南門外倭寇發起進攻,倭寇大敗,退入南壘。明軍奮勇衝殺,摧圍拔柵而入。殘倭逃向東、西門。胡守仁乘勝向東追擊,與陳濠部夾擊東壘倭寇,王如龍向西追擊,與李超部夾擊西壘倭寇。各路明軍英勇突擊,迅速突破東西兩壘。殘敵數千逃往北壘。戚繼光親率大軍攻擊北壘,倭寇大部被殲,仙遊圍解。 仙遊之戰作戰經過示意圖

仙遊之戰作戰經過示意圖

仙遊之戰作戰經過示意圖

仙遊之戰作戰經過示意圖仙遊之戰,戚繼光準確判斷敵情,及時調整部署,既不輕敵冒進,又不消極待援,採取各種積極措施,爭取時間,抑留敵人。俟援軍到達後,再以各個擊破的作戰指導,達到既解仙遊之圍,又殲圍城之敵的目的。

戰爭背景

明嘉靖四十二年(1563)四月平海衛奏捷之後,戚繼光又率部先後在連江馬鼻嶺和寧海肖石嶺殲滅倭寇各一部,福建倭寇暫告平息。為加強福建水陸防務,以為長治久安之策,譚綸與戚繼光議定御倭方案,上報朝廷,採取了一系列防務措施: 指揮官戚繼光畫像

指揮官戚繼光畫像

指揮官戚繼光畫像

指揮官戚繼光畫像作戰經過

倭寇不斷加強對仙遊的圍攻。陳大有等率領守城軍民,在城外戚軍的配合下,拚死抗擊倭寇。倭寇幾尢強攻難以得手,企圖進行誘降。守城官兵根據戚繼光的要求,一面同敵談判周旋,拖延和爭取時間;一面抓緊時間,構築土城等城防工事,改進和製造流星、飛鉤等防禦器械,加強防禦。延至十二月初六,倭寇因無力長期圍困,見明援軍未到,而且城內明軍官兵傷亡甚重,防守力量大減,遂展開了大規模的攻城行動,豎起雲梯登城。在此危急關頭,城外游兵奮勇衝進敵陣,燒敵雲梯,城內壯士奮勇拼殺,戚繼光聞報,令部隊發銃吶喊助陣。倭寇誤以為援軍趕到,於是停止攻城。

十二月下旬,回浙江輪休的官兵約6000人返回福建,抵達仙遊以東的沙園。戚繼光得到援軍,遂召集將領開會,研究制定解圍仙遊、殲滅倭寇的作戰方針和部署。他認為要殲滅1萬多人的倭寇,明軍在兵力對比上並不占優勢,難以向倭寇發起全面攻勢,一舉將敵全殲。但倭寇四壘之間有一定距離,可以採取各個擊破的戰術,逐一奪取,積小勝為大勝。於是決定先以主力攻打倭寇南壘,得手後再分兵攻打東西二壘,最後解除倭寇對仙遊的圍困。具體部署是:王如龍率兵一部作為中左路,胡守仁率兵一部作為中右路,金科督軍一部為大營正兵專備策應,主力部隊合力攻取南壘;陳濠等部為右翼奇兵,攻取倭寇東壘;李超督兵一部為左翼奇兵,攻取倭寇西壘;呂崇周等率標兵一部同郭成苗兵400設疑兵於鐵山,牽制倭寇北壘之兵:傅應嘉領兵一支取道西嶺,繞至倭寇西壘之後,配合李超部行動;命中軍吳京押運火器,隨軍接濟。二十五日,明軍各部開始行動。左路王如龍部、左翼李超部先後進至新嶺紮營,中右路胡守仁部進至天光嶺紮營,右翼陳濠部進至水溝紮營。是日夜下了大雨,翌日晨,大霧迷漫,明軍各部乘霧隱秘向敵營逼近,快到城下,才被倭寇發覺。當時,倭寇正推著8輛呂公車攻城,仙遊城危在旦夕。恰逢明援軍趕來,中右路明軍直衝倭寇南壘,倭寇攻城部隊只好放棄攻城,掉頭結陣對付戚軍。戚軍中左路協同中右路奮力拚殺,倭寇大敗,退入南壘。戚軍立即包圍倭壘,拔除木柵,縱火焚燒。倭寇當即被燒死數百人,余倭逃奔東壘。這時,中右路乘勝追擊,與戚軍右翼軍夾擊東壘倭寇。與此同時,中左路戚軍與左翼戚軍一齊撲向倭寇西壘。東、西二壘在猛烈攻擊下,先後被毀,殲倭1000餘眾,余倭逃奔北壘。戚繼光親督金科等部奮力北向,再拔北壘,粉碎了倭寇對仙遊的圍困。倭寇餘眾見明軍連拔四壘,進入仙遊,遂後退數里,脫離與明軍接觸。三十日向泉州、惠州方向遁去。仙遊一戰,破倭四壘,燒死倭寇數百人,斬殺490餘人,俘通事1人,繳獲器械600餘件,解救民眾3000餘人。 嘉靖皇帝

嘉靖皇帝

嘉靖皇帝

嘉靖皇帝作戰措施

派兵增援,以分敵勢

調胡守仁、蔣伯青率所部占據仙遊城北之鐵山,據險設壘,與敵形成對峙之勢;選精壯士500名逼近敵巢進行襲撓,牽制倭寇;戚繼光還親自率兵前往仙遊東之沙園。不時作出進剿姿態,動搖倭寇攻城決心;於仙遊附近要點石馬遍設疑兵,使敵既不能專心攻城,又不敢輕出四面劫掠。

運送彈藥、兵丁,加強仙遊防禦

抽高太平、鄭希等180餘人每夜往城中運送彈藥,加強城防能力;並製造後膛很薄的木炮,故意讓倭寇截獲,在施放時,後膛爆炸,使敵自傷;選派部分精兵入城,協助防守。

派兵控制要點,切斷敵救援和潰逃之路

戰爭評析

仙遊之戰,是繼平海衛大捷之後,明軍戚繼光部取得的又一次重大勝利。此次作戰,在兵少力弱的情況下,能夠以寡擊眾,取得勝利,在作戰指揮上主要有以下經驗:

持久防禦,贏得時間

作戰指揮員戚繼光能及時正確地判明倭寇的實力和行動方針,適時增派援兵,布設疑兵,周密組織防禦。使得仙遊據點得以長期固守,有效地阻止倭寇的攻城圖謀,同時,也牽制住了倭寇,為爭取時間,加派援軍,重創倭寇贏得了時間。 提督軍務譚綸

提督軍務譚綸

提督軍務譚綸

提督軍務譚綸分割包圍,各個擊破

當援軍到達之後,能夠根據敵我兵力對比不占優勢的實際情況,正確制定作戰方針,採取隱蔽接敵,分割包圍,各個擊破的戰法,連續破倭四壘,積小勝為大勝,最終擊敗倭寇,解除仙遊之圍。

周密計畫,密切協同

在戰鬥組織上,作戰指揮員能夠周密計畫,密切協同,穩紮穩打,以不可勝而待敵之可勝。由於敵我兵力對比明軍不占優勢,甚至處於劣勢地位,作戰指揮員必須十分謹慎,從防禦轉入進攻,必須處處周密計畫,精心安排,一著不慎,就會全盤皆輸。正是由於戚繼光確保仙遊的精密作戰計畫,才使得倭寇進不能專意攻城,退又有被迫堵之虞,為下一步作戰行動贏得了時間。在仙遊多次面臨危急的情況下,因為守城部隊與城外明軍的密切配合,多次轉危為安。在轉入進攻之後,連續破倭四壘,執行任務的各支部隊均能按作戰預案,主攻與助攻互相支援,協調行動,使矮寇各壘兵力不能會合,被各個包圍殲擊。

仙遊之戰在沿海御倭戰爭中具有一定的典型性。提督軍務譚綸在總結仙遊大捷、上奏皇帝請賞時指出:此戰“用寡擊眾,一呼而輒解重圍;以正為奇,三戰而悉收全捷。”“蓋自東南用兵以來,軍威未有若此之震,軍功未有若此之奇者也。”

戚繼光

出身背景

戚繼光(嘉靖七年1528—萬曆十五年1588),字元敬,號南塘,晚號孟諸,山東煙臺蓬萊人,祖籍安徽定遠。明朝傑出的軍事家、華夏傑出志士,民族英雄。初任登州衛指揮僉事。嘉靖三十四年(1555年)調往浙江,招募新軍進行訓練,創立攻防兼宜的鴛鴦陣,1562年戚繼光受命入閩剿倭,先後蕩平寧德城外的橫嶼、福建福清牛田等三大倭巢,在浙江、福建取得台州、橫嶼,平海衛、仙遊等戰役的勝利,基本盪除東南沿海倭患,為掃除東南倭患作出很大貢獻。隆慶二年(1568年)調往薊州,加高加厚長城,修建空心敵台,創立步、騎、車、輜重諸營,邊境得以安寧。萬曆十一年(1583年)調往廣東,後罷歸登州,不久病卒。戚繼光以捍衛邊疆為己任,屢克強敵,戰功卓著, 著有《紀效新書》、《練兵實紀》、《止止堂集》等書傳世。

戚繼光

戚繼光