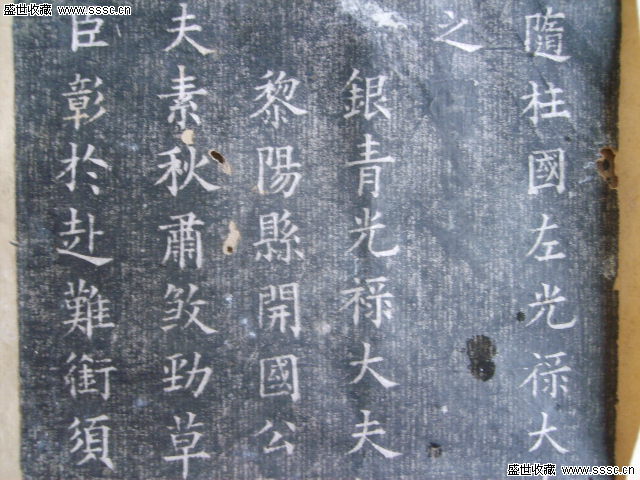

于志寧墓位於三原縣陵前鎮興隆村東 200 米處的耕地上,原有封土後被削平,墓前有碑“大唐故柱國燕國公於君之碑”。於 志 寧 ,字仲謐,京兆高陵 (陝西高陵 )人,為唐太宗十八學士之一。隋 大業末年封為冠氏縣長,貞觀三 年〔公元 629 年〕,加授散騎常侍,行太子左庶子,累封黎陽縣公。永徽元年〔公元 650 年〕加光祿大夫,進封燕國公,此後又先後任尚書左僕射,同中書門下三品,太子太傅等職。

於 志 唐麟德二年〔公元 665 年〕,卒於東都洛陽之第, 乾封元年〔 666 年〕十一月,葬於雍州三原縣萬壽鄉清池裡〔今三原縣陵前鎮興隆村〕,贈幽州都督。 2003 年省人民政府將此墓公布為重點文物保護單位。

基本介紹

- 中文名:于志寧墓

- 類別:墓碑

- 位置:三原縣陵前鎮興隆村

- 作者:於 志 寧

人物簡介,背景介紹,

人物簡介

“于志寧(588-665),唐京兆高陵(今屬陝西)人,字仲謐。貞觀三年(公元629年)任中書侍郞、太子左庶子。曾多次勸諫太子承乾,幾被太子派人刺死。永微二年(公元651年)升尚書左僕射。參與編纂各種律令、禮典,並與李勣支持修定《本草》並圖,共45篇。”

以上這篇人物傳記出自《辭海》,而據北京圖書館(今國家圖書館)珍藏的乾隆十七年刻版朱崧主修的《瀘溪縣誌》卷七“選舉·徵辟”卻如是記述: “于志寧,生於十一都前澤里,隋恭帝義寧元年丁丑入翰林,唐高祖武德四年官祭酒,正(貞)觀七年官左庶子,太宗選入瀛洲,與房玄齡、杜如晦等稱十八學士,極承恩寵。”

背景介紹

資溪縣亦收有後人修的道光、同治刻本《瀘溪縣誌》,在其“選舉”巻上卻再也沒有關於于志寧的傳記史料記載。是何原因,使如此大名鼎鼎的歷史人物在後人修的縣誌上消失了呢?筆者就此專函請教了江西省志辦古志考專家、省志藝文分志主撰老師,老師回函照錄於後:來函奉悉,所詢“于志寧”事,答覆如下:1、舊《唐書》巻七八,新《唐書》卷一百四,俱有于志寧傳,分別曰“雍州高陵人”、“京兆高陵人”,記其事跡甚詳;又二唐書經籍志、藝文志著錄于氏著作多種;2、《全唐文》卷一四四錄于氏文若干篇,《全唐詩》錄于氏詩一首;二書皆有小傳,亦曰“京兆高陵人”;又《全唐文》卷一三七,有令狐德芬撰《大唐故柱回燕國公於君碑銘並序》,姜亮夫《歷代人物年裡碑傳綜表》(P126),據《新唐書》本傳及令狐氏撰碑,記為“于志寧,字仲謐,京兆高陵人,生於隋高祖開皇八年(588),卒於唐高宗麟德二年(665)。”3、《元和姓纂》(四庫本)記其世系甚詳;4、《陝西通志》(四庫本)《西安府志》(乾隆四十四年)刻本有于氏傳,又記其宅、墓(三原縣萬壽鄉清池裡);5、乾隆《瀘溪縣誌·選舉》有于志寧,未記字號,但從時間、官職、行事看,不會是另一人。是否後人徙居於瀘溪,後志又為何刪去,皆未可知。貴辦好象有萬曆《瀘溪縣誌》(複印本),可再查查。又謂于氏官“國子監”,似當為“國子監祭酒”;又“太子庶”為“太子庶子”之誤。貴縣若能找到于氏宗譜,或許管用。

老師治學嚴謹認真,考證周全細緻,令人感佩至致。遵師所囑之第5點,筆者查閱了縣誌辦公室20年前從上海歷史文獻圖書館影印來的清道光九年刻本《瀘溪縣誌》(不是明萬曆刻本),從頭至尾仔細通讀了一遍,竟意外地從該縣誌“凡例”(即編者說明)中讀到一段很有針對性的話:(標點乃引者所加)--舊志於人物載梁之周迪、唐之于志寧,按周迪在南史賊臣傳:臨川南城人,封臨汝侯,後叛梁降陳復叛被誅,何取於若人以為桑梓光乎?新舊唐書于志寧為京兆高陵人,官僕射,死陪葬昭陵,安得是學士為瀘溪人?且有其墓乎?又有鄧璩、黃表、蔡苑,名不見史傳,省、府各志皆不著錄,何據而以為瀘溪人乎?今皆刪之,以歸核實。

從明萬曆十年(1582)至同治九年(1870)《瀘溪縣誌》共修8次,乾隆十六年(1751)刻本縣誌,與道光九年(1829)刻本縣誌,乃分別是六修、七修,兩修(刻)相距78年,道光版縣誌“凡例”上的這段話已經回答了省志辦老師的質疑,即:後志為何要刪除于志寧等人的記載,是因為前志收錄的史據委實站不住腳。那個周迪,是一個“賊臣”,喪失氣節,叛歸敵國又復叛最後被殺,下場可悲,收錄這種人對家鄉又有什麼光彩呢?(“何取於若人以為桑梓光乎?”);于志寧,多種史籍和《辭海》均載明是京兆高陵(今屬陝西省西安市)人,死後葬於李世民的昭陵中,乾隆版縣誌卻說他是瀘溪(今資溪)人,還有墓在縣裡,其他鄧璩等人亦是“何據以為瀘溪人乎”,因此,後面修的道光、同治《瀘溪縣誌》均無于志寧等人的史料記載。應當說,古人修志對史料的考證是認真、嚴肅的,後面修的縣誌比前面的更是可信的。

為認真考證于志寧究竟是否資溪人,筆者還查閱了《資溪縣地名志》,查考了資溪烏石鎮民間收藏的《于氏宗譜》。縣地名志上記載資溪縣烏石境內的確世居著一些于姓人:貽坊村有前宅村小組,前宅原名全澤,《于氏宗譜》載,唐貞觀年間,于氏由河南全澤遷此開基,不忘其宗,稱此地為全澤,後衍化為前宅(取其諧音);貽坊村小組,是唐開元年間,于氏由全澤(即前宅)分支一流到此開基。至宋元祐年間,又有一支從全澤(前宅)分支徙此。

我們手頭就有一部《瀝溪于氏宗譜》。瀝溪,現為烏石於家邊村旭溪,此處在宋代即由全澤(前宅)分支一流徙此開基,開基人據云為于志寧的第21代子孫,生於宋景炎二年(1277),卒於明洪武三年(1370),享年九十有四。

由上可知,于志寧家族的後人不知何因有一部分流徙於瀘溪(資溪),最早是唐貞觀年間(627-649),有一支于姓人流徙於瀘溪(資溪)烏石全澤(前宅)。而此時于志寧早於隋高祖開皇八年(588)出生在陝西省境內,隋恭帝義寧元年(617)入翰林,先後在隋、唐朝為官。由於其秉性剛直,在貞觀年間任太子左庶子時,一度他的處境相當險惡,太子承乾平時行為屢有不軌,於多次規勸,令太子忌恨,派人差點刺死他;尤其是在永徽六年(655),高宗欲廢王皇后,立武則天為皇后,于志寧不趨附,招致武后憎惡,將其貶出京城。其間,于氏族人恐牽滅門之罪,紛紛離開原籍,四散逃徙偏遠地帶避禍。或有可能其中即有一支因此徙至資溪烏石。再者,從明萬曆六年(1578)瀘溪(資溪)建縣以前上溯至於志寧出生的近1000年間,歷修江西通志及撫州、建昌等府志,均無這位歷史名人出生至死在江西這邊呆過的片言隻字記載。因此說他是我們資溪人,難免有穿鑿附會之嫌,說到底其唯一的“史據”也不過就是清朝乾隆年修的《瀘溪縣誌》上,那段語焉不詳的于志寧小傳,卻已經被後來的道光、同治刻本縣誌所否定,而“盡皆刪之”了。

說到歷史名人後裔,筆者想起一件與此相關的事。筆者曾走訪民間搜閱家譜族牒,發現還有唐太宗李世民、南唐後主李煜、元未農民義軍領袖陳友諒等歷代名人後裔支脈或戰亂、或封賜、或移民等諸多緣由流徙定居於資溪一些山野鄉村中。亦不能據此斷言,李世民、李煜、陳友諒等就是資溪人。

治學力求嚴謹,查考務須認真。筆者在編纂續志“人物篇”對前志補遺勘誤中,發現乾隆刻本與道光、同治刻本《瀘溪縣誌》對於志寧等歷史人物載述存異的問題,由此進行專門的考證,希望能為後人留下一個據實可信的歷史人物資料。