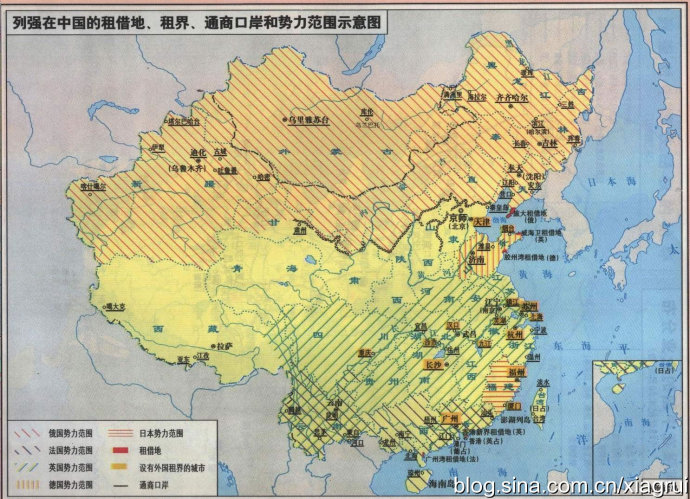

中國英租界是指中國同英國議訂租地或租界章程後,在中國的領土上為擁有行政自治權和治外法權(領事裁判權)的英國設立的合法的英國人居住地(土地國有化)。

基本介紹

- 中文名:中國英租界

- 開始時間:1860年

- 分類:漢口英租界

- 廢止時間:1945年

- 幾處:6處

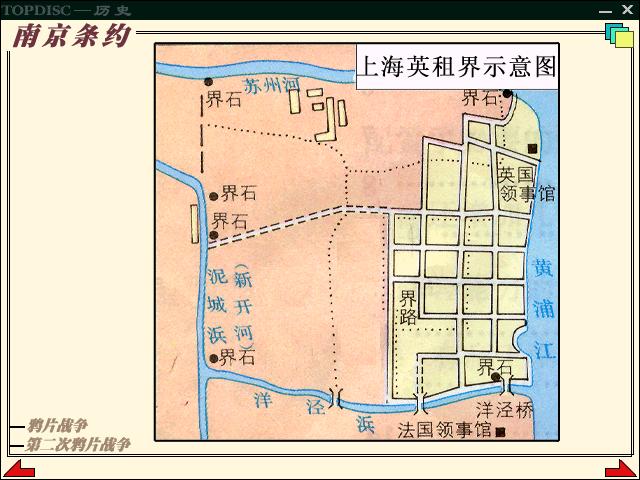

上海英租界

設立

1843年11月,上海根據南京條約的規定成為向外商開放的通商口岸。12月,上海道台與英國領事劃定了外灘英國租界的南北界限。1844年,已經有英資怡和洋行、寶順洋行租借了一批土地。1845年,中英會訂《上海土地章程》。1846年,英租界的西界也被確定(今河南路)。1848年11月27日,英租界的西界推進到今西藏路。

合併

1862年,法租界退出聯合,自設公董局。1863年9月,英國和美國在上海的租界正式合併,統一由工部局(ShanghaiMunicipalCouncil)管理。

擴張

1899年5月,上海公共租界大規模擴展,面積擴展到33503畝(22平方千米),北面的邊界到達上海、寶山2縣的交界處,西面一直擴展到靜安寺。整個租界劃分為中、北、東、西4個區。

越界築路

參見:上海公共租界越界築路

大規模越界築路在五卅運動之後基本停止。上海公共租界繼續向外擴張的態勢趨於穩定下來。在蔣介石主政的南京十年的黃金時代,上海公共租界繼續繁榮。

20世紀初的上海外灘英 租 界

20世紀初的上海外灘英 租 界孤島時期

1937年8月13日-11月10日空前慘烈的淞滬會戰中,日軍將公共租界北區和東區作為進攻中國軍隊的基地,並以海軍陸戰隊代替租界巡捕,公共租界在事實上被分割成兩部分,蘇州河以北地區成為日軍控制的勢力範圍。人稱“日租界”。北區和東區的日占區遭到中國多個軍團的猛烈進攻,70%地區在戰爭中受到嚴重破壞。公共租界的主體部分中區、西區及西部越界築路區域分別由英國、美國和義大利軍隊防守,繼續在戰爭中保持中立達四年之久。位於區內的中國機構照常運行。這些地區又擠進了40萬中國難民。

收回

收回以後

該租界收回以後,仍是上海最繁盛的中心區。統一行政後的上海市政府就設在原公共租界工部局。1955年遷往外灘原滙豐銀行大樓。現在則位於由當年的跑馬廳改建而成的人民廣場。實際上始終沒有離開原公共租界的範圍。

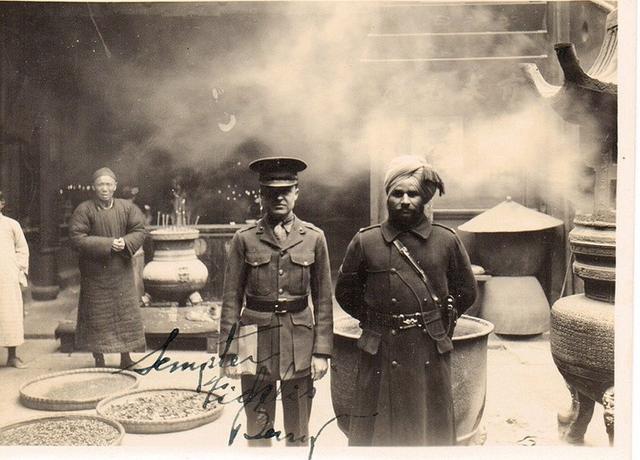

英國人、錫克人、中國人,上海南京路

英國人、錫克人、中國人,上海南京路居民

英國僑民

1843年上海的英商及傳教士共26人,他們是最早的一批來滬外僑。英國僑民中,主要是從事大宗進出口貿易的商人,其中不乏在海外已有產業根基的望族。在上海的各國外商中,英國商人占有主導地位。1865年,住在上海公共租界的英國僑民達到1372人,占各國僑民總數的60%。

在上海,美國僑民的經濟實力僅次於英國。第一次世界大戰以後,他們的地位又有所上升。1935年,住在上海公共租界的美國僑民超過2000人,另有1600人住在法租界。

第一次世界大戰以前,德國人在上海的經濟實力僅次於英美兩國,尤其在製藥、印染行業占有優勢。從1873年起,在工部局董事會中為德國人保留1個席位。至1915年,公共租界內有德僑約1155人。

早期來滬日本人一般在虹口經營小本生意,或開設妓院謀生。1915年,公共租界內的日僑達到7169人,居各國僑民之首。第一次世界大戰以後,日本紡織業大規模投資上海。1923年上海—長崎定期航線開設,公共租界內的日本僑民繼續增加,1935年突破2萬人,超過外國僑民的半數。他們聚居在在虹口吳淞路和北四川路一帶。

上海公共租界的葡萄牙人多數來自澳門,屬於歐亞混血種人,在英美機構中擔任低級職位。在1920和1930年代,他們的人數穩定在1000多人。

開闢租界之初,實行華洋分居政策,包括來自寧波和廣東的買辦都不允許住在租界。租界內只有當地農民500人。

巡捕房

分區捕房共14個:

1.中央捕房(1854~1943):福州路(江西路西面)。

2.老閘捕房(1860~1943):南京路。1925年5月30日下午3時37分,守衛老閘捕房的外國巡捕向和平請願的遊行隊伍開槍,打死4人,打傷9人,製造了震驚中外的五卅慘案。

中國英租界

中國英租界4.新閘路捕房(1899~1943)。

5.戈登路捕房(1909~1943)戈登路、康腦脫路轉角處。

6.成都路捕房(1933~1943。

7.普陀路捕房(1929~1943):戈登路。

8.虹口捕房(1861~1943)閔行路。

9.匯司捕房(1898~1943):海寧路。

10.楊樹浦路捕房(1891~1943)格蘭路與平涼路轉角處。

11.匯山捕房(1903~1943年),茂海路。

12.嘉興路捕房(1907~1943),湯恩路,轄區內主要為日本僑民。

13.榆林路捕房(1925~1943)位於華盛路與齊物浦路間的榆林路。

14.狄思威路捕房(1912~1943):轄區為以下各條馬路:北四川路延長線,江灣路(從北四川路至體育會路,包括靶子場、虹口公園和游泳池),狄思威路,竇樂安路(包括松慶里、豐樂里和紀家花園),白保羅路和赫林里,施高塔路(從江灣路到祥德路),及附近地區。

貿易

金融

外灘

英資滙豐銀行

英資麥加利銀行

英資有利銀行

美資花旗銀行

美資大通銀行

德資德華銀行

俄資華俄道勝銀行

日資橫濱正金銀行

日資台灣銀行

法資東方匯理銀行

荷資荷蘭銀行

荷資安達銀行

比資華比銀行

中國銀行

中央銀行

交通銀行

上海商業儲蓄銀行

中南銀行

中國通商銀行

金城銀行

鹽業銀行

浙江興業銀行

四明銀行

新華儲蓄銀行

大陸銀行

零售商業

新聞

《申報》

宗教

猶太教拉結會堂(OHELRACHEL)西摩路500號。市教委

猶太教摩西會堂虹口華德路(長陽路)62號)

猶太教阿哈龍會堂,博物院路20號(虎丘路42號),現已拆除改建為文匯報大廈。

英國聖公會上海聖三一堂:江西路九江路

新天安堂:南蘇州路,供外籍僑民禮拜

內地會上海公共禮拜堂:地豐路(烏魯木齊北路)25號,現名新恩堂

倫敦會天安堂:山東路

聖公會聖彼得堂愛文義路(北京西路)351號。

監理會慕爾堂。西藏路

監理會景林堂虹口崑山路

浸信會上海懷恩堂西摩路(今陝西北路)375號。可容納千人以上。

上海教會(地方教會)哈同路(銅仁路)240弄文德里聚會所。(1948年,在附近南陽路123-145號建成可容納數千人的南陽路145號聚會所)

廣東浸信會堂、新鄉路66號浸會

宣道會守真堂、北四川路1578號

長老會鴻德堂。竇樂安路(多倫路)

中華基督教會富吉堂(粵語)四川北路1802弄1號

基督復臨安息日會中華總會寧國路,1950年代改名滬東堂

基督復臨安息日會滬北會堂武進路183號

天主教虹口耶穌聖心堂虹口南潯路

天主教大通路小德肋撒堂大通路(今大田路)370號

天主教和平之後堂倍開爾路(惠民路)694號,

錫克教堂、虹口東寶興路

靜安寺靜安寺路

玉佛寺檳榔路(安遠路)

日本東本願寺

西本願寺

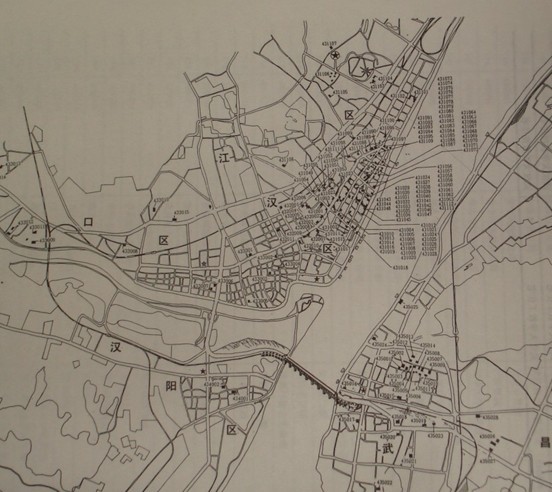

漢口英租界

1861年開闢,面積458畝。1898年擴展至795畝。1927年初(大革命高潮期間)被武漢國民政府收回。

歆生路,太平路--江漢路

怡和街--上海路

阜昌街--南京路

華昌街--青島路

寶順街--天津路

界限路--合作路

湖南街--勝利街

湖北街--中山大道江漢路至合作路一段

武漢革命軍1927年進入漢口英租界進行接管

武漢革命軍1927年進入漢口英租界進行接管怡和洋行(英資)

太古洋行(英資)

亞細亞火油公司(英資)

卜內門洋鹼公司(英資)

旗昌洋行(美資)

阜昌磚茶廠(俄資):位於阜昌街(南京路),1874年開設

日清汽船株式會社(日資)

天主堂醫院

天津英租界

中國英租界

中國英租界鎮江英租界

設立

1861年2月23日,鎮江知府師榮光與英國參贊巴夏禮訂立開闢鎮江英租界的約章。確定將距離鎮江西門約5華里遠的一塊毀於太平天國戰爭的空地租給英國人,這塊地基南到銀山門,北到江邊,西到小碼頭,東到公估巷(鎮屏山),沿江長度140丈,進深為24丈,後來實測面積為156畝,包括平地130畝和山上26畝。

擴展

1911年,鎮江英租界工部局乘機占據租界前的江邊馬路,並在江邊的灘涂上修築了1個小型的江邊花園。

收回

1927年3月24日,北伐軍進入鎮江後,英國領事懷稚特主動撤退巡捕,鎮江商會會長陸小波率領商團進入租界,接收工部局、巡捕房,改由鎮江公安局設立警署。全體英國僑民撤出。因此,該租界的行政管理權這時已被收回。1929年11月15日,正式舉行收回鎮江英租界的典禮。鎮江商會出資買下電廠和自來水廠,同時賠償了北伐軍給英國人造成的損失。

航運

鎮江地處長江和京杭大運河的交匯處,在19世紀下半葉發展成為新興的輪船航運樞紐,主要輪船公司—怡和洋行、太古洋行、招商局都在鎮江英租界及其附近的江邊建造碼頭。

貿易

晚清時期,鎮江開埠到20世紀初,整個淮河流域,包括江蘇長江以北、安徽北半部、山東南半部和河南大片地區,都屬於鎮江直接的腹地,鎮江成為這些地區與上海之間的一個主要轉口港。同時,鎮江與其它長江口岸之間的貿易規模也很大,特別是米市和桐油貿易(來自湖南西部的洪江)。在大約50年的時期內,鎮江保持了繁榮。除了許多英美商人,還有不少廣東商人在鎮江英租界經營貿易。

零售商業

鎮江英租界不允許華人在界內擺攤或經營酒店、茶樓,界內的零售商店非常少。鎮江的商業中心位於英租界和舊城之間的區域,民國時期修築了貫通這一區域的大西路。

上海英租界工部局董事會會議記錄

上海英租界工部局董事會會議記錄