簡介 墓誌,是存放於墓中載有死者傳記的石刻。它是把死者在世時,無論是持家、德行、學向、技藝、政績、功業等的大小,濃縮為一份個人的歷史檔案,以補家族史、地方志乃至國史的不足。也是墓誌斷代的確證。

墓志銘 墓志銘包括志與銘兩個部分。關於它的起源,縱說紛繁,但墓志銘真正成為一種文體應該始於南朝,正如清朝

汪汲 在其《事物原會·墓志銘》書中就這樣認為,比較可信。

出處 明代徐師曾在《文本明辨序說》中說:“按志者,記也;銘者,名也。”志是用散文記敘死者姓名、字號、籍貫、官級、功德事跡的。銘是用韻文概括志的全文,並對死者致以悼念、安慰、褒揚之情,是委婉抒情的。但也有只用碑記(文)或碑銘的。

銘本是記載、鏤刻之意,它開始是刻(或鑄)在銅鼎上;以後也刻在石碑、金屬板等器物上,或以稱功德,或引申借鑑,逐漸演變成獨立的文體。

劉勰 著的《文心雕龍》中有《銘箴》篇;

蕭統 編選的《

昭明文選 》中有

班固 等人的銘文五篇;

吳楚材 、吳調侯編選的

《古文觀止》 中有劉禹錫的

《陋室銘》 ,至今傳誦。

銘文精短活潑,或用騷體,或類五、七言詩歌或似佛家倡語,或同警世格言,妙語珠璣而不浮華,蘊藏哲理而不晦澀。這是墓志銘及其它座右銘在記功、記物等銘文的特色。明

孔貞運 《明兵部尚書節寰袁公墓志銘》:“按狀:公諱可立,字禮卿,別號節寰。(

袁可立 )先世居鳳陽,始祖榮,國初以戰功屢調堅城衛百戶,即今睢陽衛也,遂徙於睢,代以德望著。”

文體風格 墓志銘用於埋葬死者時,刻在石上,埋於墓中。一般由志和銘兩部分組成。志多用散文撰寫,敘述死者的姓名、籍貫、生平事略;銘則用韻文概括全篇,讚揚死者的功業成就,表示悼念和安慰。但也有隻有志或只有銘的。可以是自己生前寫的(偶爾),也可以是別人寫的(大多)。主要是對死者一生的評價。

墓志銘 墓志銘在寫作上的要求是敘事概要,語言溫和,文字簡約。撰寫墓志銘,有兩大特點不可忽視,一是概括性,二是獨創性。墓志銘因受墓碑空間的限制,篇幅不能冗長,再說簡潔明了的文字,也便於讀者閱讀與記憶.因此,不論用什麼文章樣式來撰寫墓志銘,均要求作者有很強的概括力。漢朝大將

韓信 的墓聯為:“生死一知已;存亡兩婦人。”寥寥十個字,高度概括出韓信一生的重大經歷。(節選自

《套用寫作》 月刊1996年第6期《墓志銘寫作摭談》)

墓志銘為在墳墓中或墳墓上,以死者生平事跡所寫的一份簡介,尤其對於偉大或值得紀念的人其墓經常有墓志銘,在中國和西方都有這種習俗的存在,但是近代中國已不流行寫墓志銘。

墓志銘是給過世的人寫的。在古代,墓誌主要是把死者的簡要生平刻在石碑上,放進墓穴里,中國人講究立德、立言、立行,死後這些都是要寫進墓志銘的,以求得人死留名。在現代,主要是記述一生的重要事件,然後對人做一個綜合的評價。

墓志銘 經典識趣 1、16世紀德國數學家

魯道夫 花了畢生的精力,把

圓周率 計算到小數後35位,是當時世界上最精確的圓周率數值。在他的墓碑上就刻著。 把自己一生最得意的成就寫在墓碑上,獨一無二的貢獻的確可以引起世人對他偉大貢獻的尊重與認同。對於這位數學家來說,一個數字足以給他的生命無與倫比的光環和榮耀。

墓志銘 2、

古希臘 大數學家丟番圖的墓志銘:“過路人,這裡埋葬著丟番圖的骨灰,下面的數字可以告訴你,他的一生有多長。他生命的六分之一是愉快的童年。在他生命的十二分之一,他的面頰上長了細細的鬍鬚。如此,又過了一生的七分之一,他結了婚。婚後五年,他獲得了第一個孩子,感到很幸福。可是命運給這個孩子在世界上的光輝燦爛的生命,只有他父親的一半。自從兒子死後,他在深切的悲痛中活了四年,也結束了塵世的生涯。”

3、“37,22,35,R.I.P”是美國影星

瑪麗蓮·夢露 的墓志銘,許多人鬧不明白這是什麼意思,最終這個謎由夢露研究會揭開,這三個數字是夢露的胸圍、腰圍和臀圍的英寸數,縮寫字母的意思是在此長眠。死者生前最大的嗜好是愛美,她用數字將自己十分鐘愛的形體永久記錄了下來。

墓志銘 4、

傑弗遜 是和華盛頓、

林肯 齊名的美國三大偉人之一,美國的第三任總統。他的墓碑碑文是他自己寫的:“美國

《獨立宣言》 起草人、

維吉尼亞 宗教自由法令的作者和

維吉尼亞大學 之父。”如此中規中矩地按順序寫下自己一生都乾過什麼事,正是“

美國精神 ”的最實在表現。

墓志銘 5、對任何一位畫家的讚美,又有什麼樣的語言,能勝過出現在義大利畫家拉斐爾的墓碑上的:“活著,大自然害怕他會勝過自己的工作;死了,它又害怕自己也會死亡。”

6、

伏爾泰 ,這位《

哲學通信 》和史詩

《亨利五世》 的作者,順理成章的在專門迎葬偉人的

先賢祠 里占了一“席”,並受到這樣的讚美:“詩人、歷史學家、哲學家,他拓展了人類精神,並且使之懂得它應當是自由的。”

7、

馬克·吐溫 :“他觀察著世態的變化,但講述的卻是人間的真理。”

8、司湯達:“活過、愛過、寫過。”

濫觴 曾鞏 說:“夫銘志之於世,義近於史,而亦有與史異者。蓋史之於善惡無所不書,而銘者,蓋古之人有功德材行志義之美者,懼後世之不知,則必銘而見之,或納於廟,或存於墓,一也。苟其人之惡,則於銘乎何有?此其所以與史異也。”

韓愈 善寫墓志銘,

李漢 《昌黎先生集序》載韓愈計有碑誌75篇。韓愈文名日盛,達官貴人常求其為先人撰墓志銘,潤筆甚高,韓愈亦來者不拒。其友

劉叉 甚覺眼紅,取其黃金數斤而去,云:“此諛墓中人得耳,不若與劉君為壽。”

歐陽修 也寫過《范文正公神道碑》、《尹師魯墓誌》、《杜祁公墓誌》,但其子孫皆不滿意歐的文章。曾鞏曾對歐陽修為其祖父作墓碑銘深表謝意說“銘志之著於世,義近於史”。蘇軾本人則少作行狀、碑誌。不過蘇軾還是代

張方平 作《故龍圖閣學士滕公墓志銘》,這是由於張方平當時已病故。

文化角度 從文化的角度看墓志銘,能在歷史上占一席之地的當屬

鳳毛麟角 ,這裡收錄的一些文學家和數學家的墓志銘均各有味道,可以“奇文共欣賞”。

墓志銘 文學家的墓志銘

莎士比亞 (1564-1616),

文藝復興 時期的偉大戲劇家和詩人,他的作品是世界藝術的瑰寶。他52歲故世,葬在

斯特拉 福特鎮。他在臨終前為自己撰寫了墓志銘:

切勿挖掘這黃土下的靈柩;

讓我安息者將得到上帝的祝福,

遷我屍骨者定遭亡靈詛咒。”

普希金 (1799-1837),偉大的

俄羅斯民族 詩人。1831年他與美人岡察洛娃結婚,1837年不容於世俗,死於決鬥。當他16歲時,出於好奇給自己寫了一首《我的墓志銘》:

愛情與懶惰,共同消磨了愉快的一生;

他沒有做過什麼善事——可在心靈上,

卻實實在在是個好人。”

科學家的墓志銘

舉世聞名的英國科學家

牛頓 的墓志銘: “他幾乎神一般的思維力,最先說明了行星的運動和圖像、彗星的軌道和大海的潮汐。”

1953年逝世的

前蘇聯 火箭技術和星際航行家齊奧科夫斯基的墓碑上,刻著他的格言:“地球是人類的搖籃。但人不能永遠生活在搖籃里,他們不斷地爭取擴大生存時間和空間,起初小心翼翼地穿出大氣層,然後就是征服整個太陽系。”

數學家

馬克勞林 是牛頓發現和培養的,他的墓碑上刻著這樣6個大字:“承蒙牛頓推薦”。

希臘著名物理學家

阿基米德 的墓碑上刻著一個圓柱體和它的內切圓,因為它證明了球的面積和體積是它外切圓柱體面積的2/3。

魯道夫是德國著名數學家,在圓周率的研究上取得卓越的成就。他的墓志銘上鐫刻著他為之奮鬥一生的科學數字,他把

圓周率 準確推算到小數點後第35位,為了這個數字,他獻出了他的一切。

各具特色 數字銘 16世紀德國數學家魯道夫窮其畢生精力,把圓周率計算到小數點後35位,是當時世界上最精確的圓周率數值,他的墓碑上就刻著這一組數字。

圖示銘 古希臘著名數學家阿基米德的墓碑上刻著球內切於圓柱的圖形,以紀念他發現球的體積和表面積均為其外切圓柱體積和表面積的2/3這條著名的幾何學原理。德國數學家

高斯 因其發現了正17邊形的尺規作法,他的墓碑上刻上了一個正17邊形。法國生物學家

巴斯德 的墓碑上刻著許多小雞、小羊和小狗。

美詩銘 英國詩人雪萊的墓志銘是莎士比亞

《暴風雪》 中的詩句:“他並沒有消失什麼,不過感受了一次海水的變幻,他成了富麗珍奇的瑰寶。”法國浪漫主義詩人

繆塞 的墓志銘是他寫的六行詩:“等我死去,親愛的朋友,請在我的墓前栽一株楊柳。我愛它那一簇簇涕泣的綠葉,它那淡淡的顏色使我感到溫暖親切,在我將要永眠的土地上,楊柳的綠蔭啊,將顯得那樣輕盈、涼爽。”

幽默銘 偉大的戲劇家、詩人莎士比亞墓碑上刻著他臨終前為自己撰寫的幽默的銘文:“看在

耶穌 的份上,好朋友,切莫挖掘這黃土下的靈柩;讓我安息者將得上帝祝福,遷我屍骨者定遭亡靈詛咒。”大文豪

肖伯納 的墓志銘:“我早就知道無論我活多久,這種事情還是一定會發生的。”作家

海明威 的墓志銘:“恕我不起來了!”

名字銘 法蘭西 民族英雄、法國前總統

戴高樂 的墓碑上只刻有他的名字:“

夏爾·戴高樂 ”。曾經“捕捉”天上雷電的美國科學家

富蘭克林 的墓碑刻的是“印刷工富蘭克林”,因為他畢生引為自豪的,還是他青年時代做過的印刷工。

歷史名作 明 文淵閣大學士 孔貞運

【錄者小引:明大司馬袁可立(1562—1633),字禮卿,號節寰,睢州(今河南省睢縣)人,中萬曆己丑進士,官至兵部尚書太子少保,以子樞贈

光祿大夫 太子太保。

天啟 二年為登萊巡撫,主持遼務多年,參與並指揮明清戰爭。以智取策反收降努爾哈赤姻婿劉愛塔,在任上為毛文龍請餉募兵,後因指斥毛文龍貪功冒餉又為毛所嫉恨。可立去,毛文龍無人能御。天啟末起袁可立兵部左侍郎,極力反對

袁崇煥 與

後金 議和,注重加強海防建設,與明朝一些人“重山海輕沿海”的戰略短視形成鮮明對比。三年後袁崇煥因此獲罪而遭殺身,然毛文龍被殺,袁可立苦心經營的海上防線的牽制形勢已蕩然不存,致滿人敢傾國中之力大舉犯明,至此國事日非,足見袁可立先見之明。黃道周曰:“公去登萊不數載,而登萊遂敗。……公去又十餘年,而朝鮮淪陷。”

明末朝鮮歸登撫節制。天啟三年,屬國朝鮮弒君篡權,袁可立嚴詞質責,並牽及朝鮮勾通倭寇等舊事。五十年後倘為朝鮮君臣所忌恨,在清朝開館延修《

明史 》之時曾派專使來中國在康熙皇帝面前大告前朝袁可立的御狀,《永憲錄》和《池北偶談·朝鮮疏》都有記載。終清一朝整個史界對袁可立十分忌憚,所有傳記史料均被刪削,陸時化《吳越所見書畫錄》因載有董其昌所撰《節寰袁公行狀》險遭毀版和殺頭之災。袁可立正直敢言,是晚明少見的幹練之才。二十八歲彈劾炙手可熱的應天巡撫李淶,平反蘇州太守石昆玉冤案。以御史巡視西城,懲辦權貴;因直諫觸帝怒,削職為民二十六年,史稱“震門之冤”。泰昌立,起袁可立自民間,官拜兵部左侍郎,廷推南都戶部尚書,改兵部,因公開反對魏忠賢再遭罷官。皇帝念可立登萊勞,授兵部尚書,特準馳驛乘傳歸。

天啟四年春,登州巡撫即將離任,作《觀海市》詩,描述海市生動真實,為海天增色。晚年崇道,在睢州建袁家山,《道藏輯要》所記最詳,為河南省重點文物保護單位。善詩文,受清朝文字獄所累,多所毀失。

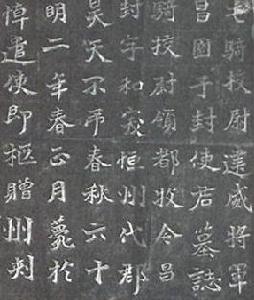

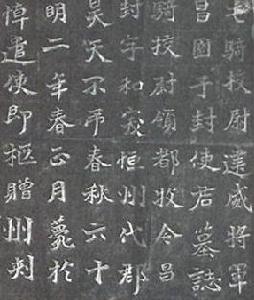

《明資政大夫正治上卿兵部尚書節寰袁公墓志銘》文出自明

崇禎 年間首輔孔貞運,字為明末著名書法家大學士門生王鐸書丹,工部尚書靳於中篆蓋,內容十分詳實可考,能補清人修撰《明史》之偏見和不足,為明清史研究者不可多得之資料。另見高攀龍《答袁節寰中丞》、董其昌《節寰袁公行狀》、王鐸《太子少保兵部尚書節寰袁公神道碑》、倪元璐《袁節寰大司馬像贊》等,可作更全面之考研。】

著名作品 韓愈 :《試大理評事王君墓志銘》、《清河張君墓志銘》、《柳子厚墓志銘》、《貞曜先生墓志銘》、《南陽樊紹述墓志銘》

墓志銘和碑文的區別 “墓志銘”一詞被普遍誤用和濫用,是一個值得注意的現象。

關於墓志銘,《現代漢語詞典》解釋得很清楚:“墓誌:放在墓里刻有死者生平事跡的石刻。也指墓誌上的文字。有的有韻語結尾的銘,也叫墓志銘。”當今的誤用者和濫用者,他們並不知道墓志銘是放在墓里的,墓外的人是根本看不到的,而把地面上的墓碑及碑文錯稱為“墓志銘”。近讀《禪繞著的墓志銘》、《人生的休止符——西方名人墓志銘和墓地》等圖書,書名本身就弄錯了,因為這些書中介紹的眾多歷史名人的所謂“墓志銘”,實際上幾乎都是這些人墓碑上的碑文。如莎士比亞的墓碑上刻著他的遺言:“看在耶穌的分上,朋友,切莫動底下的這黃土。讓我安息者上天保佑,移我屍骨者永受詛咒。”再如里爾克的墓碑上也刻著他的遺言:“玫瑰,啊,純粹的矛盾,希望不是像任何一人那樣睡去,在這么多的眼瞼下。”這些墓碑迄今仍然被完好地安置在他們的墓外,碑上刻的名言從來就不是什麼“墓志銘”。讀近年十分暢銷的何兆武先生的《上學記》,發現這位著名的學者和翻譯家竟也誤解了“墓志銘”的意思:“濟慈的epitaph(墓志銘)是他死以前為自己寫的,非常有名,即:‘Here lies one whose name was written in water.(此地長眠者,聲名水上書。)’”在這裡,何先生將epitaph譯為“墓志銘”,顯然是不合適的,因為王爾德在《濟慈墓》一文中明確說過,是濟慈自己在臨終之際要求把這句話刻在他的墓碑(tomb-stone)上的。好在很多種英漢詞典的編者頭腦還是清醒的,他們對epitaph都提供了兩種釋義:“墓志銘;碑文。”這樣做,至少能給人們以正確選擇的機會。

“墓志銘”一詞被濫用,與很多人不了解它是特定歷史背景下的一種文化載體有關。東漢末年,曹操嚴令禁碑,魏晉兩代亦因循此令。然而世人追念亡者之情仍望有所寄託,於是產生了將地表刻石埋入墓中的墓志銘形式。墓志銘的前一部分是“志”,即簡述死者生平;後一部分是“銘”,即用韻語概括前一部分內容,並加以褒揚和悼念之意。墓志銘又稱“埋銘”“壙銘”“壙志”“葬志”等,由這些稱謂也可看出它確實是埋在地下的。至北魏時,方形墓誌成為定製,即為兩塊等大之正方形石板,上下重疊,刻銘文者在下為底,刻碑額者在上為蓋。禁碑令廢除後,此風仍不改,從而造成墓碑矗於地上而墓誌藏於地下的格局。墓志銘大行於隋唐時期,以唐代最為繁盛,出土的數量遠勝北朝。宋元以後,墓志銘數量銳減。近代以來,西式葬法逐漸推行,碑墓合一之制日盛,墓志銘之作漸衰。解放後,實行喪葬改革,喪事從簡,並推行火葬,墓志銘失去了物質載體,基本上退出了歷史舞台。至於啟功先生那篇著名的以“中學生,副教授。博不精,專不透……”開頭的《自撰墓志銘》,其實是他生前以韻語形式表達的心跡,後來鐫刻在他墓碑前的一方巨石上,而並非真正意義上的“墓志銘”。

前些年報上曾刊載《中山陵為何沒有墓志銘》一文,提到“孫中山陵墓竣工後,樹立墓志銘……這在當時是一件很必要的事情”,“中山陵建成之後,碑亭雖在,卻沒有墓志銘”。吳小如先生曾在《文匯讀書周報》撰文批評,指出該作者“缺乏常識,故行文不免訛舛”,“墓志銘雖刻在石上,卻是埋藏在地下的,凡立於地面之上的碑文是從不稱為‘墓志銘’的。今傳世的歷代墓志銘,都屬於出土文物。如果在地面上撰文樹碑,應稱‘碑文’,若篇末加韻語,則稱‘碑銘’……立在碑亭中的應是‘碑銘’,而絕非‘墓志銘’”。吳先生的糾錯言猶在耳,但是報刊圖書上的誤用和濫用依然不斷出現,實在令人無可奈何。

墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘

墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘 墓志銘

墓志銘