歷史記錄

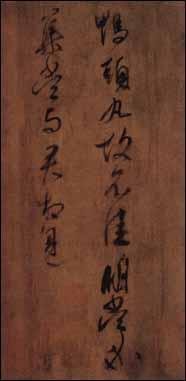

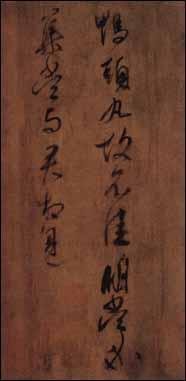

全帖用墨枯潤有致。姜夔《續書譜·用墨》說:“凡作楷,墨欲乾,然不可太燥。

行草則燥潤

相雜,以潤取妍,以燥取險。”《鴨頭丸帖》兩層意思,蘸墨兩次,一次一句,墨色都由潤而枯,由濃而淡,

墨色分明。從而展現出全帖的節奏起伏和氣韻自然變化。

“稿行之草”的行草是

王獻之獨創的書體,《鴨頭丸帖》又是他行草的代表作。

釋文:“鴨頭丸,故不佳。明當必集,當與君相見。”

添加解釋:從這一帖的語氣來看,應當是有人已服用過鴨頭丸,但感到效果不好,因此告訴過王獻之這個情況,王獻之服後,覺得果然如來信所說,所以回信約這位朋友明天聚會並將求教。

歷史背景

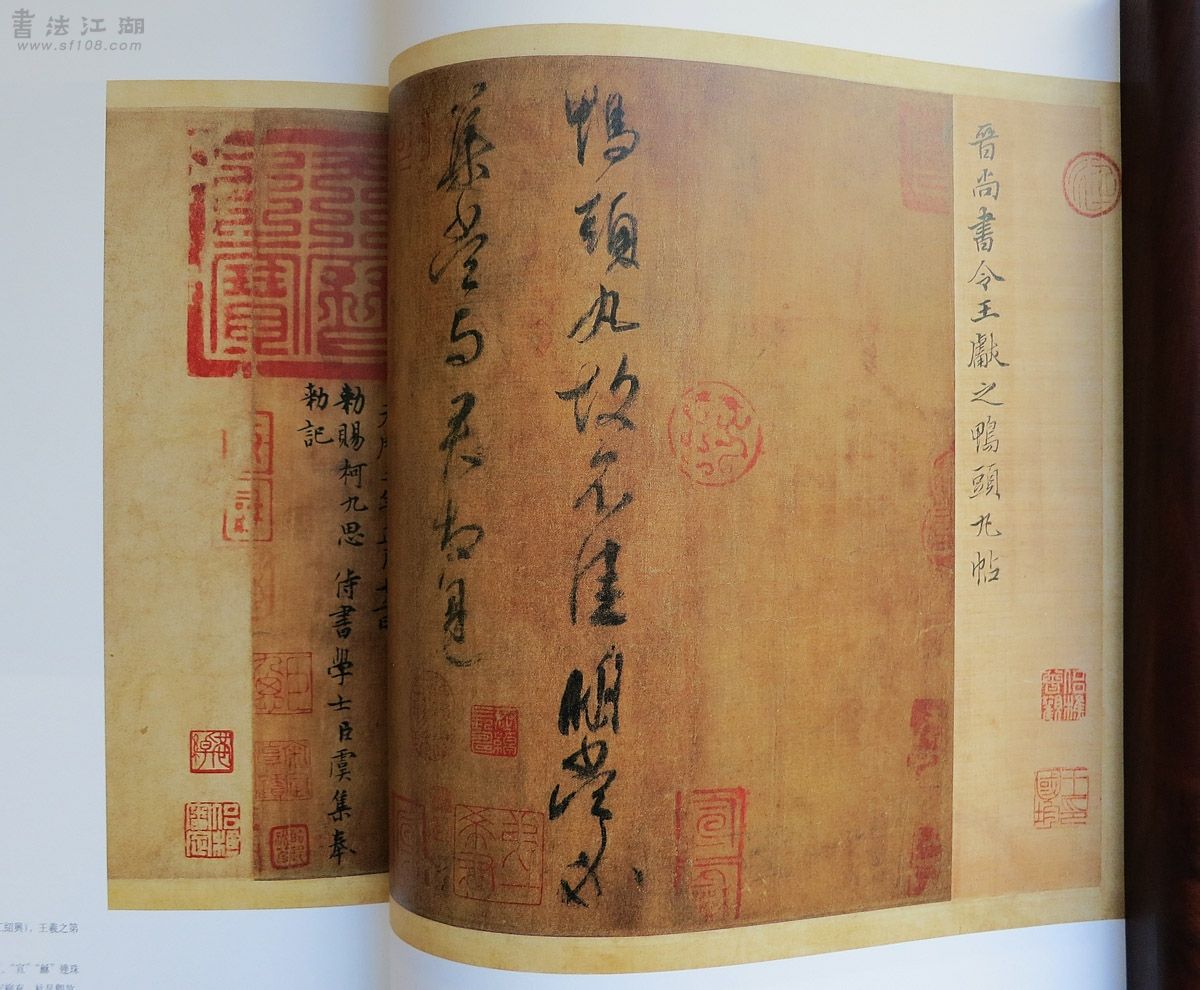

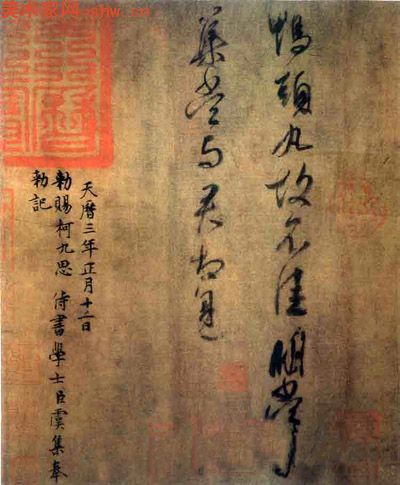

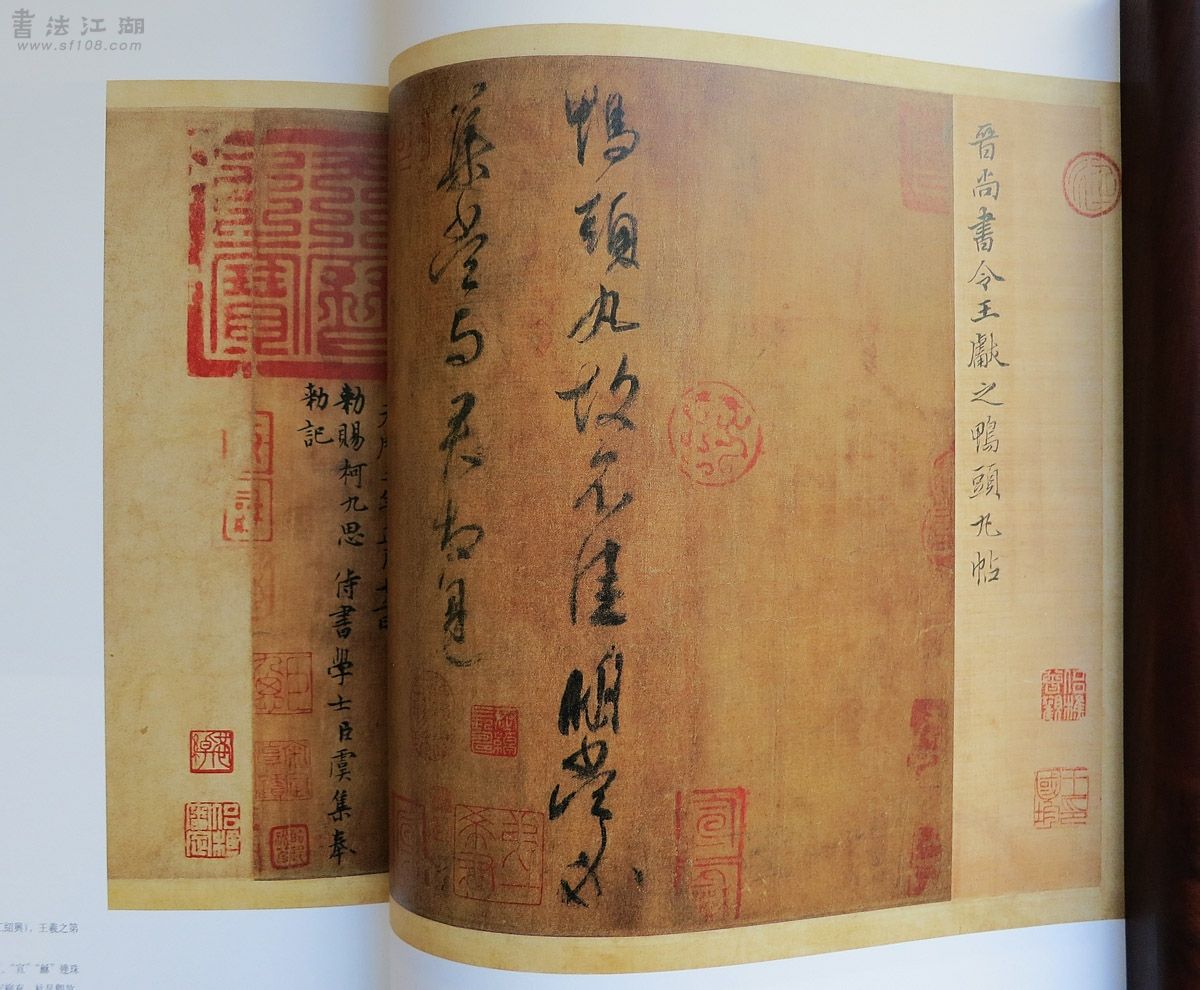

此帖帖前,有明代進士

王肯堂題簽:“晉尚書令王獻之鴨頭丸帖”。卷上鈐有宣和諸璽:“雙龍”“宣和”“政和”等。文後有“天曆之寶”大方印,印下有元代著名學者

虞集題記云:“天曆三年(1330)正月十二日,敕賜柯九思,侍書學士臣虞集奉敕記。”以上

印璽及款識均為真跡原配。

在後又拼一紙,為

宋高宗趙構贊語:“大令摛華,夐絕千古。遺蹤展玩,龍蟠鳳翥。藏諸巾襲,冠耀書府。紹興庚申歲復古殿書。”上鈐印“御書之寶”。再後為北宋人柳充、杜昱觀款,明王肯堂、

董其昌題記,清

周壽昌、

江標等人題跋。

對於帖後的宋高宗贊語一紙,

徐邦達先生《古書畫偽訛考辨》中認為系從他處移來,論之甚詳,此不贅述。然後又提出以下疑問:“按此為宋高宗趙構所書,庚申是

紹興十年(1140年)。書法極精,確是真跡。但首句‘大令’系挖去原文,該書筆畫僵硬,與下文其他字截然不同,但王肯堂刻《潑墨齋帖》時已同今本,可知拼配早於萬曆年間。”文中對高宗贊語被挖改成“大令”之前的原文是什麼,以及拼裝、挖改的時間並沒有具體說明。本文即就此問題試做探討。

發展歷程

自宋《

淳化閣帖》後,公私刻帖蔚然成風,王獻之名跡《鴨頭丸帖》也多次被摹刻入各類叢帖中,考查各帖所刻《鴨頭丸》版本之異同,是解決此問題的關鍵。

《鴨頭丸帖》,宋時曾刻入《淳化閣帖》第十及《

大觀帖》第十,這兩種叢帖按刻帖體例均不加刻跋文。又《淳化閣帖》刻於

淳化三年(992年),《大觀帖》刻於大觀三年(1109年),因移裝宋高宗贊語的時間必晚於其所書年代1140年,兩帖自然也不可能先行預刻。