基本介紹

- 中文名:薄復禮(勃沙特)

- 國籍:瑞士

- 出生地:英國的曼徹斯特

- 出生日期:1897年

- 職業:傳教士

- 信仰:基督教

- 性別:男

早年經歷,初見紅軍,翻譯地圖,外國人的長征生活,不一樣的無產者,重返中國,《神靈的手》,

早年經歷

在少年勃沙特的童年生活中,10歲時發生的一件事,對他的一生產生了重要影響。他在《神靈之手》中回憶:1907年,在我的家鄉英國曼徹斯特鎮,有一位從中國回來的傳教士,他叫查爾斯·費爾克拉夫。他在曼徹斯特到處做報告,介紹中國的情況。鬼使神差,我也溜進了教堂,混在人群中得到了這個難得的機會。

通過費爾克拉夫的介紹,在少年勃沙特的腦海中,中國似乎就在曼徹斯特近郊,他決心以查爾斯先生為榜樣,去闖天下,探索未來,“甚至在夢中,我都想著去中國。如果有一輛車開往中國,我會不顧一切地跳上車的。”

20歲時,勃沙特的機遇到來了。他向一個名為“CIM”的教會組織提出申請,要求去中國。(“CIM”是基督教宣教組織“中國內地會”的縮寫,長期招募可以前往中國內陸地區長期工作的傳教士)

當時的中國,正處於民初的混亂之中,“CIM”將傳教士們派往的又多是中國內陸的偏遠地區,艱難和風險可想而知。可能也正因為這樣,應徵者並不多,勃沙特的申請很快得到了答覆。他受邀參加教會會議,很快又被送到倫敦的訓練基地,培訓了三個月。

勃沙特後來回憶,在為期三個月的集體生活中,大家談話、做夢都是關於中國的苦力、乞丐、商人和地方行政長官。為了體驗生活,有一次,他同兩個學生一起去倫敦的唐人街,說是去買中國的鋼筆,其實是到一家中國的餐館去吃飯,“吃中國餐別有風味,不說別的,歐洲人使用中國筷子就夠笨拙可笑的。”

此後,勃沙特又被留下來進行了2年訓練,課程主要是醫學。勃沙特的指導老師湯姆·布拉格醫生曾到過中國,他對勃沙特說,中國內地缺醫少藥,在那裡如果不懂醫將陷入困境。他教學員們自己用繃帶打結,組織他們去郊外練習救護,教他們自己進行診斷、開處方,發放藥品。

勃沙特認為,後來在中國的經歷證明,這兩年的學醫生涯相當重要。

教書的是一位中國老先生,在見他之前,勃沙特等幾位年輕人反覆練習了如何像中國學生一樣行鞠躬禮。老先生根據每個英國學生的英文名發音,都給了他們一個“信達雅”的中文名字。

勃沙特的中文名字是薄復禮。“薄”是取英文名字勃沙特的音首為姓,“復禮”取自《論語》的“克己復禮”,儒家指約束自己,使每件事都歸於西周之禮。“克己復禮”是達到仁的境界的修養方法。

要讓一個初學中文的英國人明白這兩個字的意思可不容易,不過,勃沙特很滿意自己的中國名字,在《神靈之手》中解釋自己的名字也算準確:“我的名字薄復禮,意思是不自私自利,以克己復禮為榮。”

從此,勃沙特變成了薄復禮,一個帶著濃重儒家色彩的中文名陪伴他在中國度過了20多年。

在此後的十餘年間,薄復禮在貴州輾轉多地,他經歷了殘酷的戰爭、經歷了1925年貴州的大饑荒,也收穫了愛情。在貴陽的一座小教堂禮里,薄復禮和同來中國傳教的瑞士姑娘露西舉辦了婚禮,並坐上中國的花轎前往距貴陽十八里的地方度蜜月,最終二人定居在貴州鎮遠的一座教堂。

時間的鐘擺走到1934年秋天,一次與紅軍的“偶遇”,改變了薄復禮的生命軌跡。

初見紅軍

1934年的8月,為了一個月的宗教學習,薄復禮和妻子一起離開了貴州鎮遠的家,前往黔西安順。

他在《神靈之手》一書中回憶:那裡是另一位牧師阿爾伯特夫婦的教區。當時他們在安順創辦了一所教會學校,決定在宗教節日裡,以學校的名義,邀請在貴州的外籍教會人員聚會。我們希望通過參加這次活動,在那裡同分離的朋友相聚。

一心傳教、不問政治的薄復禮當時並不知道,1934年的中國共產黨,正經歷的一個怎樣曲折而艱難的秋天。

8月,中共中央和中央軍委為了給中央紅軍戰略轉移探索道路,命令紅六軍團撤離湘贛蘇區,到湘中發展游擊戰爭。

時任紅六軍團軍團長的蕭克在回憶錄中詳細記錄了這個過程。

1934年7月23日,中央軍委給湘贛省委來電指示:“中央書記處及軍委決定六軍團離開現在的湘贛蘇區,轉移到湖南中部去發展擴大游擊戰爭及創立新的蘇區……”

這個長電中,中央軍委對中央紅軍的意圖沒有說明,後來我們在行動中體會到,中央紅軍也可能向西撤,中央電令我們起先遣隊的作用,周恩來後來曾說過,當時組織紅軍第六、七軍團分別西征和北上,“一路是探路,一路是調敵”。

經過充分的準備,8月7日下午3點,紅六軍團約九千人,由遂川的橫石出發,踏上了西進的征途。

在這裡,紅六軍團“偶遇”了傳教士薄復禮夫婦。

薄復禮夫婦參加的宗教活動結束後,起身回鎮遠。途經舊州時,他們和在那裡傳教的海曼夫婦度過了1934年9月的最後一個星期天。

10月1日一早,海曼夫婦送他們上路,“路上小心!”海曼迎著晨風對薄復禮揮了揮手,大聲說道。

僅僅分手24小時以後,他們和海曼夫婦又在一種奇特的情形下見面了。

薄復禮在《神靈之手》中這樣描述:

此時,我們已經聽聞鎮遠那邊“出了亂子”,我並不知道“亂子”是什麼,也不清楚當時政府軍(即國民黨軍)的動向。回家的路有大小兩條,為了選擇道路,我們爭論了好半天,隨行的廚師堅持要走小路,我們就選擇小路前行。結果,還沒等下山,從樹林中衝出了一群人,攔住了去路。

薄復禮發現,這些人大都操著江西方言,都帶著相同的帽子,佩戴著紅色標誌。

帽子的頂很大,有點像西方賽馬騎師帽。他們穿的衣服則很雜亂,簡直一個人一個樣。看到山下小村裡有很多他們的人時,我第一個印象是,抓我們的人是強盜,我們被綁票了。不過,當看清那些人在牆上新寫的標語後,我才恍然大悟:他們就是共產黨!

因為國民黨的反動宣傳,紅軍長征開始時,很多貴州的老百姓對紅軍都不大了解。薄復禮也不例外,他以為自己被“共匪”綁票了。

薄復禮看到人群中還有剪短髮的婦女,在齊耳的短髮之下,一套男軍裝收拾得整潔得體,這令他心裡又生起疑來:土匪是這樣的嗎?

他被帶到一間大馬廄里,隨即被鬆綁。紅軍如數歸還了他的財物,連他旅費中的幾個銀毫子也如數奉還。

這下,薄復禮更摸不著頭腦了:“如果不想搶劫財產,為什麼還要把我們抓到這裡來呢?”

薄復禮隨後被帶去見“法官”,也就是他最初接觸到的紅軍幹部:

在帶去見法官的時候,法官的妻子始終坐在床上注視著我們,最初,我認為那個女人可能很冷酷,但事實證明她很和善,並好像受過很好的教育。當我告訴他們,我妻子可能不能堅持跟他們走這么多路時,法官的妻子寬慰我:“我也是個女人,她將會像我一樣慢慢適應。”當我對法官闡述基督教義時,他總迷惑不解,因此,往往由他妻子再進一步解釋我的這些“鬼話”。

1934年10月2日,紅六軍團經過55天的艱苦征戰,進入貴州黃平境內,於當日八九點鐘攻占黃平老縣城——舊州。

紅軍攻占舊州後,與薄復禮夫婦一樣,海曼夫婦也被帶到了紅軍的隊伍里。

蕭克在回憶錄中回憶這一事件時說:

在舊州地區,我們扣留了外國傳教士薄復禮和海曼。當時,正處於緊張的戰鬥行軍時期,對這些不明身份的外國人,自然不能放過,雖然我們很快查明了他們的身份,並釋放了他們的家人,但還是留下了薄復禮和海曼。

有關這一涉外事件的歷史背景,戚元德後來回憶說:“當時在貴州的教會,大多支持反動政府和土豪劣紳,以宗教迷信欺騙麻痹教友,進行反動宣傳,指責我們是‘洪水猛獸’、‘土匪流寇’,是‘紅禍’。我們每到一處,他們都號召教友‘堅壁清野’,與反動政府一起撤退,視我們為敵。因此,我們抓到教會骨幹成員,都要甄別審訊,沒問題的放,有問題的都以帝國主義間諜罪處以徒刑和罰款。只要他們認罪,不與共產黨、紅軍為敵;只要交納罰金,支持紅軍革命、抗日救國,就立即放人,並保證護送他們到達安全地帶。”

剛開始被紅軍看管起來的外國人總共有七人,即薄復禮夫婦、海曼夫婦及其兩個孩子(大的3歲、小的8個月),另外一個是紐西蘭籍英國基督教中華內地會思南教區傳教士埃米·布勞斯小姐。

紅軍占領舊州的當晚,就分別對五名外國成年男女進行了審訊。軍團領導和保衛局研究後,首先釋放了四名挑夫,將女僕和廚師暫且留了下來,以便照顧幾名外國人的生活。出於人道考慮,對五名外國成年男女也加以區別對待,其中的兩名已婚婦女和兩個小孩當即予以釋放。

蕭克在回憶錄中道出了扣留薄、海二人的另一層原因:

坦率地講,我們扣留他們兩人的主要原因,是從軍事角度來考慮的。西征以來,轉戰五十多天,暑天行軍,傷、病兵日益增多,苦於無藥醫治。我們知道幾位傳教士有條件弄到藥品和經費,於是,提出釋放他們的條件是給紅軍提供一定數量的藥品或經費。

此時的薄復禮,對於抓捕、扣留了他的紅軍仍然心懷恐懼,戰戰兢兢。但幾天后發生的一件事情,令他對共產黨的看法開始產生了一點改觀。

翻譯地圖

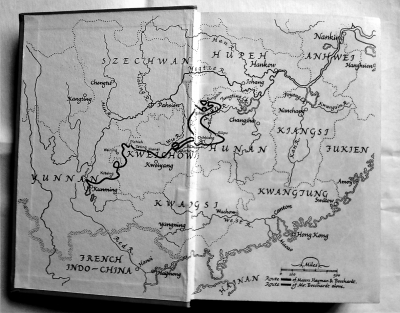

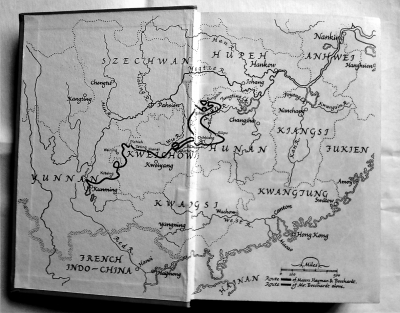

在舊州教堂,紅軍有一個意外的收穫——一張外國出版的貴州地圖,對於不熟悉貴州地形的紅軍來說,這張地圖是非常珍貴的。 薄復禮手繪隨紅二、六軍團長征路線圖

薄復禮手繪隨紅二、六軍團長征路線圖

薄復禮手繪隨紅二、六軍團長征路線圖

薄復禮手繪隨紅二、六軍團長征路線圖到達貴州後,紅軍遇到的一個很大的問題就是地形不熟悉,《蕭克回憶錄》中寫道:

貴州是個多山多雨的省份,常聽人講貴州是“天無三日晴,地無三尺平”,到這裡一看,果然如此。山高、谷深、道路窄小。我們從江西、湖南帶的馬,不習慣那種道路,好多都掉到溝里去了。老百姓也沒有受過我黨和大革命多少影響,對紅軍不大了解。尤其困難的是沒有軍用地圖,全靠找嚮導指路。對於一支獨立行動的隊伍來說,在一個完全陌生的,又沒有民眾基礎、甚至連地圖都沒有的地區活動,困難是可想而知的。

所以,當蕭克拿到這張寶貴的貴州地圖時,激動的心情也是“可想而知的”。不過,攤開地圖,蕭克不禁又皺起了眉頭:這張地圖不是中文的,上面標的地名全是外國文字,完全看不懂。

蕭克叫來兩個稍懂外語的幹部,他們說地圖上不是英文,同樣看不懂。這時,有人提醒說,前些天抓住了幾個外國人,有個叫薄復禮的能講漢語,還認識不少漢字,何不讓他來試試看能不能認識這些“洋文”。

蕭克一聽,趕緊派人把薄復禮找來。

薄復禮拿著地圖一看,認出上面的字都是法文,他還當真法語熟練,把圖上所有的道路、村鎮的名字翻譯了過來。

薄復禮翻譯,蕭克記錄並在地圖上標註。兩人忙了大半夜。不過兩人的交流顯然不只翻譯地名。薄復禮記得蕭克“希望避免在運動中遇到汽車路”,蕭克則“不僅知道了許多軍事上有用的材料,也知道了他的身世。”

這一天的遭遇,薄復禮在《神靈之手》中有非常詳細的記錄。寫這本書時,薄復禮已經被紅軍釋放,完全不需要出於功利或自保考慮而對紅軍有任何恭維之詞。而他對蕭克的第一印象是這樣的:

我的良心受到質問。他只有25歲,是一個熱情奔放、生氣勃勃的領導者,一雙明亮的大眼睛閃閃發光,充滿了信心和力量。在艱辛曲折的旅途中,他不屈不撓。顯而易見,他是一個充滿追求精神的共產黨將軍,正希望在貴州東部建立一個共產主義的政權。

令薄復禮感到“良心受到質問”的,是蕭克年輕而充滿熱情的形象和他腦海里“土匪”的樣子毫不相干,從這個晚上開始,他慢慢地接觸和了解了真正的共產黨人。

蕭克後來回憶說,他當時對傳教士的印象也是不好的,因為認為他們來中國是搞文化侵略,所以把他們當地主一樣看待。但經過與薄復禮合作翻譯地圖的這一晚接觸後,他的看法有了改變。“他幫我們翻譯的地圖成為我們轉戰貴州作戰行軍的好嚮導。我作為一個獨立行動的軍隊的指揮者,在困難的時候受到人們的幫助,不管時間多久,也難忘記。”

在後面的一路同行中,薄復禮慢慢發現,這支訓練有素的隊伍有很多獨特之處令他瞠目結舌。

外國人的長征生活

離開舊州後,薄復禮、海曼和埃米三人跟隨紅六軍團,開始了他們的“長征生活”。對於這些外國人來說,行軍當然是辛苦的,更不要說是艱苦卓絕的長征。

我們進入了一種新的生活,大部分日子,一天到晚只吃一頓飯,一天天沒有休息和禮拜日的行軍。

紐西蘭籍的埃米·布勞斯小姐對行軍生活尤其吃不消。戚元德管她叫“洋小姐”,也有人叫她“胖子”。她的身體很胖,行動比較遲緩,行軍時總是趕不上趟。

薄復禮這樣記錄總是拖在隊伍最後的埃米小姐:

他們經過考慮,將埃米小姐放在隊伍後面,不過天黑前也要到達宿營地。可憐的埃米小姐,她總是在後面追,往往好像後面剛趕到,前面又吹響了出發號。

埃米小姐只跟著走了兩天,腳上就打了幾個水泡,鞋子也磨爛了,走路一瘸一拐的,十分痛苦。無奈之下,戚元德就把棉布被單撕成長條,打成比較柔軟的布條“草鞋”,讓埃米小姐穿上堅持行走。

“記得洋小姐的一雙布‘草鞋’,是我親自編打的,我還特意在鞋頭給她裝飾了一個紅色絨球。她看了很驚訝,一再說穿著很舒適,表示非常感謝。”戚元德回憶說。 為保證兩名外國男傳教士能夠穿上鞋子,不至於赤腳行軍,戚元德還把吳德峰的一雙布鞋、一雙長筒靴,拿出來送給薄復禮和海曼。

薄復禮回憶:

行軍路上,我的一隻鞋子壞了,紅軍給我找了一雙非常合腳的橡膠雨鞋,它是剛從一位正在嘟噥著的同志腳上“沒收”的。因為氣候潮濕,雨多,我們提出要塊雨布,結果給了一件床單。我們後來才知道,這在紅軍中已是非常奢侈的供應了。

一周后,當部隊來到一處平坦而又靠近村落的安全地帶,出於人道主義考慮,紅軍決定無條件地將埃米釋放。戚元德回憶說:“臨走時,她對我們表示千謝萬謝。我目送她走了很遠,看見她還回過頭來,向我們招手致謝。”

埃米被釋放後,只剩下薄復禮和海曼兩名成年男性外國人,跟著紅軍一路前行。

在行軍中,他無意間見證了紅軍長征中的一個重要事件——木黃會師。

紅二、六軍團木黃會師,是中國紅軍史上的一件大事,它把來自不同戰略區域的兩支紅軍聯合在一起,為紅二方面軍的誕生奠定了基礎。

薄復禮對於紅二、六軍團會師的回憶,生動而細節化。

這一天,是紅軍會師的熱鬧日子,住地鑼鼓鏗鏘,彩旗飛揚。我們同先到這裡不久的賀龍紅二軍團合併了。賀龍的軍隊,衣著更加破爛,但軍隊中紅色旗幟及標誌卻十分明顯。

在一次行軍途中,一個蓄有小鬍子、年約四十歲的中年人,騎著一匹馬,頗有風度地從我們這支特殊的隊伍前走過,我們知道,他是賀龍將軍。

蕭克在回憶錄里,對這次重要的會師也有詳細的記錄:

轉戰路上,敵人的圍追堵截不斷。在由四川酉陽前往湘西時,為了擺脫尾隨的敵人,紅軍進行了連續多日超出人體極限的急行軍。這段路程讓兩個外國人苦不堪言。

負責照顧他們的戚元德,看出這兩人已經難以承受疲憊,安慰他們說會給他們找馬騎。在紅軍中,只有高級指揮員才配備馬匹,部隊忙著前進,馬匹哪有那么容易補充。三天之後,戚元德好不容易才給他們找了一頭騾子。薄復禮和海曼輪換著騎,勉強能跟上紅軍戰士的腳步。

1987年,時年90歲高齡的薄復禮老人,仍念念不忘地對李雲飛說:紅軍對他“很好,很好”,因為他大部分時間都能騎馬,而且還給他配備了一名馬夫。

不一樣的無產者

除了一路上受到的優待以外,令他最記憶深刻的,是與紅軍的交往,讓他看到了一群“理想主義者”。同時,他也用他的筆描寫了紅二、六軍團艱苦長征的戰士群像。在長征的行進中,薄復禮看到的,是一群極能吃苦的人:

路,在中國的定義與英國略有不同。隨紅軍所走的路,有時幾乎只是前邊的人踏出的一條痕跡,說不上路。

在山間的路上行走,滑得很,數千人馬邁著沉重的腳步走在這條道上,把本來就很滑的路弄得泥濘不堪。跌倒是家常便飯,衣服上的泥漿常常是這塊幹了,那裡又新添了塊濕的,好在大家都習以為常,而且一旦有人摔倒,立即就有人把你扶起來,一起前進,並沒有笑話你不會走路。

光是跟上紅軍戰士前進的腳步,薄復禮就已經疲於奔命。難以置信的是,在極度疲憊的趕路之外,那些平日裡默默行軍、雕塑一般的戰士們,還不放棄任何時間來學習。

我看到勤奮的紅軍戰士除了忙著打草鞋、補衣服外,還抓緊時間學習文化知識,聽關於共產主義原理的黨課武裝思想。每個排還經常召開會議,會前先選一個議題,要大家做準備,開會時,大家踴躍發言,特別是新兵,在老兵的鼓勵下,講自己受地主剝削的親身經歷。每次發言後,排長做總結,重申主要觀點。

一旦到了某個駐地,可以進行極為短暫的休整,紅軍都會建立“列寧室”。

所謂“列寧室”,實際上就是紅軍讀書學習的一個地方,有時利用房子,有時就自己動手臨時建,八根竹竿或樹樁做樁,綠色的樹枝和竹枝編在一起作牆,屋頂鋪上稻草就算天花板。這個地方就成了他們讀書學習或者集體活動的地方。

更加令薄復禮訝異的是,這群勤奮、肯吃苦的人,即便是最底層的士兵也有著“完整的理論體系。”他問一個紅軍戰士:“農民和地主的界限你們是如何劃分的?”戰士告訴他:“按自食其力。如果一個人的土地由別人來耕種,那他就是壓迫者。”

薄復禮眼中的紅軍,幾乎總處在被敵人圍追堵截的危險境地,但他們並不悲觀。他們衣不能保暖,食不能果腹,武器更低劣得要命,但他們始終保持著快樂。

對於軍中的娛樂活動,薄復禮也有記錄:

紅軍的娛樂活動通常安排在傍晚,形式也是多種多樣,有時,他們聚在一起,形成一個圓圈,坐在地上,隊長就點人出來唱歌,不會唱的就進行摔跤比賽,不論輸贏都有一陣熱烈的掌聲。

他們的遊戲有時候也有複雜的,比如武術,還有擊劍活動,籃球也是他們所愛的活動之一,他們有時候還化妝演戲,我記得有一天晚上,一個士兵到我們的房子裡來,向我借帽子,我就把那頂舊氈帽借給了他。後來聽說他們要化妝成蔣介石和另外一個帝國主義分子參加演出。

而在紅軍豐富多彩的遊戲娛樂之中,薄復禮從沒有看到賭博——在他眼中,那是中國人最熱衷的一項娛樂:

在中國,這么大的一群人中沒有賭博現象的確少見。據說,紅軍是嚴格禁止賭博的。紅軍的新兵有抽鴉片煙的,但入伍不久,就集中到一起,集中戒菸。他們住在一間大房子裡,吃得較好,不參加軍事訓練,衛生員給每個人配一些戒菸用的藥。大約兩個星期,這些新戰士的菸癮就戒掉了。

重返中國

不知不覺,薄復禮和海曼在長征的隊伍里過了一年,1935年的11月18日,紅軍從湖南桑植出發的前一天,因為身體極度虛弱,海曼收到了紅軍發給他的釋放通行證。 被紅軍釋放後的薄復禮

被紅軍釋放後的薄復禮

被紅軍釋放後的薄復禮

被紅軍釋放後的薄復禮海曼被釋放了,薄復禮卻仍然留在紅軍的隊伍里,雖然他早已不再害怕這些帶著紅色標誌的人們,但對妻子的想念,對自由的嚮往,仍令他在行軍之中暗自神傷。

有一天,薄復禮正在曬太陽,遠遠瞧見蕭克同他的警衛員走過來。在親熱地打過招呼之後,蕭克告訴了薄復禮一個喜訊:紅軍準備釋放他。

這一天,紅軍破例擺了一桌酒席,為他們特殊的朋友薄復禮餞行。紅六軍團司令員蕭克、保衛局長吳德峰和戚元德坐在桌上,作陪的還有紅軍曾經的“俘虜”,原國民黨軍第四十一師師長張振漢,當時已是紅軍學校教員。

紅軍長征途中的酒席,遠遠算不上豐盛。給薄復禮留下最深刻印象的,是戚元德變戲法一樣拿出來的一罐咖啡,蕭克則給他做了一個拿手菜——粉蒸肉。

薄復禮在《神靈之手》中回憶道:

吳法官說,如果你願意保持聯繫的話,我們將很高興能收到你的信。蕭將軍也插話說:“你作為一個旅遊者留在中國我不反對,甚至可以允許你辦學校,只要不欺騙學生和百姓,讓他們信奉什麼上帝,這是可以的,但是,如果你回家並留在那裡,這可能更好些。”

飯後,吳德峰還向薄復禮交代了有關事項,問他到昆明需要多少路費,薄復禮以兩天路程計算,提出要四塊銀元。吳德峰給了他十塊。

第二天凌晨,紅軍從駐地撤離了,兩天以後,重獲自由的薄復禮到了省會昆明。在那裡,他重新見到了日夜思念的妻子海倫。

三個月後,薄復禮在英國出版了《神靈之手》。當年10月,他回到英國,他本人也因為成為了一段傳奇經歷的主角,被邀請參加多個報告會。

令人欣慰的是,這位在紅軍中18個月的英國傳教士,對共產黨的描述友善而客觀。

英國地方報告會的一段記錄中是這樣說的:

勃沙特先生告訴我們,中國紅軍那種令人驚訝的熱情,對新的世界的追求和希望,對自己信仰的執著是前所未有的。

1939年,薄復禮作為國際教會組織派往中國的傳教士,再次到貴州省盤縣一帶,直到1951年,薄復禮與妻子被召回國。

當夫婦倆就要離開前後生活了約30年的中國時,他們依依不捨的神情溢於言表。臨行前,薄復禮說:“我是最後一個離開貴州回國的外國人。別的外國傳教士都害怕共產黨,可我不怕,因為我了解他們。只要共產黨像我所見到的紅軍,就用不著害怕。他們是講友誼的,是信得過的朋友。”

又是30多年之後,已經古稀之年的蕭克將軍重新找到了老朋友薄復禮。蕭克這樣闡述他們的友誼:

人的信仰可以不同,但並不影響相互間的交往,甚至相互影響,發展友誼,成為朋友。

儘管曾經失卻聯繫,這份友誼卻延續了半個多世紀。1936年,剛剛被紅軍釋放的薄復禮在昆明寫了一首詩,其中有這樣幾句:感謝“被捕”,友誼和血的聯結,超過了世間的一切。我們患難與共,我們共勉負重。為那珍貴的互助,我灑下深情的淚珠。

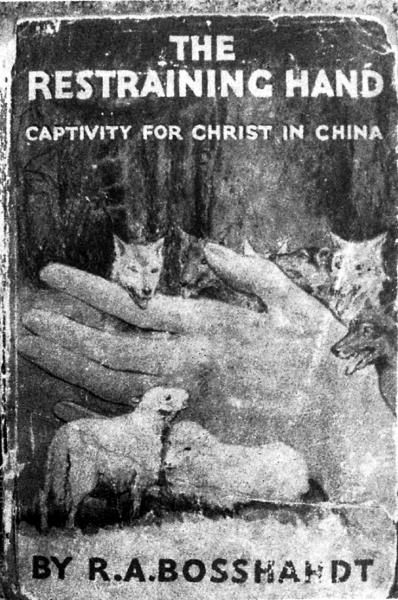

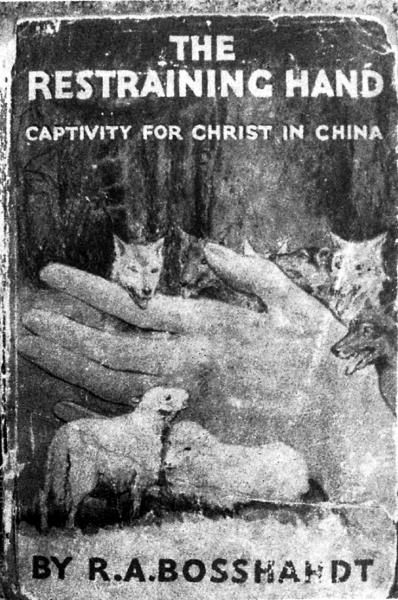

《神靈的手》

回首560個日日夜夜,薄復禮內心深處多少有些委屈。但是,作為紅軍長征的見證者,他更為這一壯舉所折服。他用3個月的時間,將這段經歷寫成書。當紅二、紅六軍團尚在長征途中時,薄復禮的《神靈的手》已在英國倫敦出版了。這是見證紅軍長征的外國人所寫的第一本印象記。書中寫道:中國工農紅軍是一支紀律嚴明、愛護民眾,特別能吃苦、特別能戰鬥的軍隊;紅軍的高級將領,則是充滿著追求精神、決心建立共產主義政權的共產黨將軍。 1936年英文原版《神靈之手》封面

1936年英文原版《神靈之手》封面

1936年英文原版《神靈之手》封面

1936年英文原版《神靈之手》封面薄復禮在《神靈之手》中稱讚紅軍英勇善戰、紀律嚴明,高度評價紅軍一往無前的大無畏精神。其《序言》說,“許多報導把抓我們這些人的紅軍稱為‘匪徒’或‘強盜’。實際上,這些領導人是堅信共產主義和馬克思列寧主義的信徒,並在實踐著其原理,是要建立另一種頻率和形式的‘蘇維埃’,歸根結底是以俄羅斯為範本。”

薄復禮看到,紅軍在緊張而艱難的行軍作戰中,仍然利用一切機會,以多種形式,如開會、上課、演戲、唱歌、貼標語等,廣泛宣傳共產主義思想,宣傳共產黨的主張、政策,加強無產階級思想教育,反對各種不良傾向,並發動民眾打土豪、分田地。紅軍十分注重對人民民眾的宣傳鼓動工作。《神靈之手》記述道,“他們所到之處,大寫標語,紅的、白的、藍的,一個個方塊字格外醒目……這些標語都是由宣傳班寫成的,這些人走到哪兒總是帶著一桶油漆。凡是能寫字的地方、顯眼的地方,他們都寫大標語,有時還散髮油印的傳單。紅軍紀律嚴明,戰士們都能自覺遵守。有一次遭到敵機轟炸,大家急忙躲進一個果園,藏在果樹底下。樹上的果子實在饞人,但沒有一個人伸手去摘。”

《神靈之手》帶著一種讚賞的口吻,描述了紅軍的日常生活。“我看到勤奮的紅軍戰士除了忙著打草鞋、補衣服之外,還抓緊時間學習文化知識,聽關於共產主義原理的黨課武裝思想。每個排還經常召開會議。會前先選一個議題,要大家做準備。開會時,大家踴躍發言。特別是新兵,在老兵的鼓勵下,講自己受地主剝削的親身經歷。每次發言之後,排長做總結,重申主要觀點。”“紅軍只要在某個地方住得稍久一些,都要設定‘列寧室’(紅軍連隊進行政治教育、文化學習的場所,筆者注)。宿營的地方沒有合適的房子時,他們就緊張地建造一個。它結構簡單,埋8根立柱,上面用席和草搭頂,周圍用綠竹枝圍成牆。然後在綠牆上裝飾紙花和紅旗,面對入口的牆則一定要掛上馬克思和列寧的畫像。”由此可見,紅軍的確是一支有崇高理想,與舊式軍隊截然不同的人民隊伍。

《神靈之手》帶著一種讚賞的口吻,描述了紅軍的日常生活。“我看到勤奮的紅軍戰士除了忙著打草鞋、補衣服之外,還抓緊時間學習文化知識,聽關於共產主義原理的黨課武裝思想。每個排還經常召開會議。會前先選一個議題,要大家做準備。開會時,大家踴躍發言。特別是新兵,在老兵的鼓勵下,講自己受地主剝削的親身經歷。每次發言之後,排長做總結,重申主要觀點。”“紅軍只要在某個地方住得稍久一些,都要設定‘列寧室’(紅軍連隊進行政治教育、文化學習的場所,筆者注)。宿營的地方沒有合適的房子時,他們就緊張地建造一個。它結構簡單,埋8根立柱,上面用席和草搭頂,周圍用綠竹枝圍成牆。然後在綠牆上裝飾紙花和紅旗,面對入口的牆則一定要掛上馬克思和列寧的畫像。”由此可見,紅軍的確是一支有崇高理想,與舊式軍隊截然不同的人民隊伍。

甘泗淇、蕭克、王震、關向應、陳伯鈞

甘泗淇、蕭克、王震、關向應、陳伯鈞