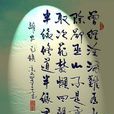

作品原文

離思

曾經①滄海難為②水,除卻③巫山不是雲。

取次④花叢⑤懶回顧,半緣⑥修道⑦半緣君⑧。

注釋譯文

詞句注釋

①曾經:曾經到臨。經:經臨,經過。

②難為:這裡指“不足為顧”“不值得一觀”的意思。

③除卻:除了,離開。這句意思為:相形之下,除了巫山,別處的雲便不稱其為雲。此句與前句均暗喻自己曾經接觸過的一段戀情。

④取次:草草,倉促,隨意。這裡是“匆匆經過”“倉促經過”或“漫不經心地路過”的樣子。不應解釋為“按次序走過”。例:宋陸游《秋暑夜興》詩:“呼童持燭開藤紙,一首清詩取次成。”元朱庭玉《青杏子·送別》曲:“腸斷處,取次作別離。”

⑤花叢:這裡並非指自然界的花叢,乃借喻美貌女子眾多的地方,也暗指青樓妓館。

⑥半緣:此處指“一半是因為……”。

⑦修道:此處指修煉道家之術。此處闡明的是修道之人講究清心寡欲。

⑧君:此指曾經心儀的戀人。

白話譯文

經歷過滄海之水的洶湧澎湃,別處的水就不足為顧,就不會再為一些細小涓流所吸引;領略過如夢似幻的巫山雲雨,那別處的雲就根本不能稱其為雲!“我”在美女如雲的花叢中信步穿行,懶得回頭顧盼,這緣由,一半是因為修道人清心寡欲、修身養德,遵循自己處世的原則,一半則是因為心裡只有你再容不下其他人!

韻譯

親閱滄海,再沒有見過真正的波浪,

履歷巫山,世上哪還有入眼的雲彩?

輕輕揮去一路上迷離的風景,

我的心只和你的音容緊緊相依。

見多了舞榭樓台,燈紅酒綠,

看慣了鶯歌燕舞,花徑逶迤。

就算把俗世的春色盡收眼底,

也比不上夢裡看一眼你盈盈的笑意。

為什麼我會這樣潛心修道,

只為修得下輩子和你再做夫妻。

創作背景

本詩作於元和五年(810年)貶官江陵府士曹參軍時。

所謂崔鶯鶯者,即詩人所寫《

鶯鶯傳》中的崔鶯鶯,實為寒族女子崔雙文。元稹與崔鶯鶯戀愛始於貞元十六年(800), 止於貞元十九年(803),而為鶯鶯所寫艷情詩也多作於此其間。最後元稹為了飛黃騰達、攀權附貴,娶了豪門望族的韋叢,而拋棄了昔日的戀人。由此足見:元稹對雙文的感情並不像他在此詩中所表示的那般忠誠。原因何在?

元好問在《

論詩三十首》中寫道:“心畫心聲總失真,文章寧復見為人?”可見,元稹的兩重性格在不同時期有不同的表演。他棄雙文另娶固是大謬不然,但當時的社會風氣也應該負很大部分的罪責。

唐德宗貞元十八年(802年),太子少保韋夏卿的小女兒年方二十的韋叢(字茂之,京兆杜陵人。身世顯赫,其上七世祖父封龍門公。龍門之後,世率相繼為顯官)下嫁給24歲僅為秘書省校書郎的詩人元稹。婚後他們如膠似漆,過著溫馨甜蜜的生活。但好景不長,造化弄人,唐憲宗元和四年(809年),年僅27歲溫柔賢惠的妻子韋叢被病魔奪去了生命。此時31歲的元稹已升任監察御史,愛妻的去世無疑對他是一個沉重打擊,他悲痛萬分寫下了一系列的悼亡詩,這首詩創作於愛妻病逝一年之後。

作品鑑賞

詳細賞析

首二句的“曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲”是詠嘆愛情的千古名句。表面意思為:“經歷過無比深廣的滄海,別處的水就再難以吸引他。經歷過巫山的雲雨纏綿,別處的景致就不稱之為雲雨了。”此詩前二句皆化用典故,隱喻他們愛情之深廣篤厚。

首句巧借《孟子·盡心篇》“觀于海者難為水,游於聖人之門者難為言”句。(朱熹《孟子集注》解釋說:“所見既大,則其小者不足觀也。”)但是原句以“觀于海”喻“游於聖人之門”,喻意顯明,是明喻;而詩人卻巧妙地運用暗喻的手法,用滄海的深闊無邊隱喻他們情深似海。

次句化用“

巫山雲雨”之典,以

宋玉《

高唐賦》、《

神女賦》中“美若嬌姬”、“瑰姿瑋態”、“性合適,宜侍旁,順序卑,調心腸”的“

巫山神女隱喻愛妻花容月貌、溫柔嫻雅無與倫比,以此表現愛人在自己心目中所具有的無法取代的地位。據

宋玉《高唐賦》說,其云為神女所化,“妾在巫山之陽,高丘之阻,旦為朝雲,暮為行雨。朝朝暮暮,陽台之下。”相形之下,別處的雲就黯然失色了。

首二句表面上是說看過“滄海水”、 “巫山雲”之後,其它地方的水和雲已經很難再詩人的眼底了,實際上隱喻他們夫妻之間的感情有如滄海之水和巫山之雲,其深廣和美好是世間無與倫比的——除愛妻之外,再沒有能讓詩人動心的女子了。詩人借“滄海水”、 “巫山雲”這世間絕美的景象,表達了自己對愛妻堅貞不渝的感情,表現了夫妻昔日的美好感情。“曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲”,意境深遠、意蘊頗豐,情感熾烈卻又含蓄蘊藉,成為人們喜歡借用的一副聯語,後來不僅用來表達愛情深厚堅貞永固,還常被人們用來形容閱歷豐富而眼界極高。這首詩也從客觀上進一步提升了人們對滄海之水巫山之雲的認識。

第三句中,詩人以花喻人,表明自己縱然行走於五彩斑斕的“花叢”間,也懶得回望一眼美麗的“花朵”。進一步申足前意,表明詩人愛情的專一。“懶回顧”進一步表明詩人對愛妻的痴情以及對其他女子毫無半點眷戀之思的情緒。元稹的《

夢遊春七十韻》云:“覺來八九年,不向花回顧”,說明詩人確曾信守過前約。他的好友

白居易在《

和夢遊春詩一百韻》中稱讚他:“京洛八九春,未曾花里宿”,亦可與此參證。

末句承上,道出詩人“懶回顧”的原因:一半是因為詩人已看破紅塵,有修道之意;另一半是因為詩人心裡只有愛妻一人。這裡為什麼卻說“半緣修道半緣君”呢?元稹生平“身委《逍遙篇》,心付《頭陀經》”(

白居易《和答詩十首》贊元稹語),是尊佛奉道的。這裡的“修道”,也可以理解為專心於品德學問的修養。然而,不論尊佛奉道或是修身治學,對元稹來說,都不過是心失所愛、悲傷無法解脫的一種感情上的寄託,近乎遁辭。“半緣修道”和“半緣君”所表達的憂思之情是一致的,而且,說“半緣修道”更覺含意深沉。清代

秦朝釪《消寒詩話》談到這首詩云:“或以為風情詩,或以為悼亡也。夫風情固傷雅道,悼亡而曰‘半緣君’,亦可見其性情之薄矣。”秦氏忽視了道教對詩人的影響,只看到了“半緣君”,得出“性情之薄”的結論是值得商榷的。

整體賞析

元稹這首絕句,不但

取譬極高,抒情強烈,而且用筆極妙。前兩句以極至的比喻寫緬懷悼亡之情,“滄海”、“巫山”,詞意豪壯,有悲歌傳響、江河奔騰之勢。後面,“懶回顧”、“半緣君”,頓使語勢舒緩下來,轉為曲婉深沉的抒情。張弛自如,變化有致,形成一種跌宕起伏的旋律。而就全詩情調而言,它言情而不庸俗,瑰麗而不浮艷,悲壯而不低沉,創造了唐人悼亡絕句中的絕勝境界。“曾經滄海”二句尤其為人稱誦。

名家點評

《

雲溪友議》:元稹初娶京兆韋氏,字蕙叢,官未達而苦貧……韋蕙從逝,不勝其悲,為詩悼之曰:“謝家最小偏憐女……”又云:“曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲。”

陳寅恪:“微之自言眷念雙文之意形之於詩者,如‘取決花叢懶回顧,半緣修道半緣君’,是其自誇守禮多情之語,亦不可信也。”(《

元白詩箋證稿》)

受詩者誰?

《雲溪友議》云:“

元稹初娶京兆韋氏,字蕙叢,官未達而若貧……韋蕙叢逝,不勝其悲,為詩悼之曰……‘曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲。”

此詩為元稹悼念亡妻韋叢所作。

身份疑雲

作者昔日戀人

崔鶯鶯的身份究竟大致兩種說法:一是寒門閨秀,二是妓女。首先從鶯鶯的家庭狀況:是有崔氏孀婦,將歸長安。崔氏之家,財產甚厚,多奴僕。(崔母)其子曰歡郎,可十餘歲。因此,我們知道鶯鶯之母鄭氏為寡婦,生有一子一女,男為歡郎,已十餘歲,女為鶯鶯「生年十七矣」,而且家庭的經濟狀況算是富裕,養有許多奴僕可供使喚。由此觀之,崔家應非所謂的「寒門」。

作者簡介

元稹(779—831),唐代詩人。字微之,河南(今河南洛陽)人。德宗貞元(785-805)中明經及第,復書判拔萃科,授校書郎。憲宗元和(806- 820)初授左拾遺,升為監察御史。後得罪宦官,貶江陵士曹參軍,轉通州司馬,調虢州長史。穆宗長慶(821-824)初任膳部員外郎,轉祠部郎中知制誥,遷中書舍人、翰林學士。為相三月,出為同州刺史,改浙東觀察使。文宗大和(827-835)中為尚書左丞,出為武昌節度使,卒於任所。與

白居易倡導新樂府運動,所作樂府詩不及白氏樂府之尖銳深刻與通俗流暢,但在當時頗有影響,世稱“

元白”。後期之作,傷於浮艷,故有“元輕白俗”之譏。有《

元氏長慶集》60卷,補遺6卷,存詩830餘首。

元稹塑像

元稹塑像  元稹塑像

元稹塑像