隱士簡介

隱士內涵

《辭海》釋“隱士”是“隱居不仕的人”,沒有強調“士”,實在是不精確。《

南史·隱逸》云:隱士“須含貞養素,文以

藝業。不爾,則與夫樵者在山,何殊異也。”而且一般的“士”隱居怕也不足稱為“隱士”,須是有名的“士”,即“賢者”,《易》曰:“天地閉,賢人隱。”又曰:“遁世無悶。”又曰:“高尚其事。”……是“賢人隱”而不是一般人隱。質言之,即有才能、有學問、能夠做官而不去做官也不作此努力的人,才叫“隱士”。《

南史·隱逸》謂其“皆用宇宙而成心,借風雲以為氣”。因而“隱士”不是一般的人。研究中國的隱士,每一個對於現實的政治社會,都有絕對的關係,不過所採取的方法,始終是從旁幫助人,自己卻不想站到中間去,或者幫助他的朋友,幫助他的學生,幫助別人成功,自己始終不站出來。在中國過去每一個開創的時代中,看到很多這樣的人。像這一類,也屬於隱士之流的思想,明知道時代不可以挽回,不勉強去做,不作儒家思想的“中流砥柱”——人應有中流砥柱的氣概,但能不能把水流挽回呢?這是不可能的,只可以為自己傳忠臣之名而已,對時代社會則無法真正有所貢獻。道家說要“因應順勢”,這類人的做法,就形成了後世的隱士。當然在當今如此開放如此尊重人才的社會,大可不必做隱士了。

最後還要談一個問題。歷來學者對隱士都是持反對態度的,認為隱士逃避現實,應負國家衰亡之責。當然,隱逸不宜提倡,年輕人隱逸不僅不宜提倡,還應加以反對。但隱逸者所創造出燦爛豐富的文化卻不容否定。而且,隱逸的根源在政治渾濁和強權統治,應該鞭撻的正是這一批

獨夫民賊和卑鄙之徒。《

南史?隱逸》有云:“夫獨往之人,皆稟

偏介之性,不能

摧志屈道,借譽期通。若使夫遇見信之主,逢時來之運,豈其放情江海,取逸丘樊?不得已而然故也。”天下事,能努力的,當然應該努力,但有時是努力而無濟於事的。

蘇東坡《大臣論》有云:“天下之勢,在於小人,君子之欲擊之,不亡其身,則亡其君。”結論曰:“非才有不同,所居之勢然也。”如

慈禧,天下勢在其手,千軍萬馬都不能奈其何,又何況一手無縛雞之力的士人呢?當然強者可以反抗,雖失敗也不要緊。弱者呢?只好退隱,總比同流合污要好。 隱士表面上超脫,在意識形態上也表現出超脫,實則內心都有無窮的痛苦。

隱士特點

後人很難想像。清談又稱“

微言”、“

清言”、“

清議”、“

清辯”等。這種清談經常通宵進行,所謂“微言達旦”;有人耽溺清辯,到了忘食的地步,所謂“左右進食,冷而復暖者數四”;更有甚者,有的名士為了在清談中應對制勝,竟至徹夜苦思而累病甚至累死的。晉人衛體弱而好清談,一次在和

謝鯤的通宵辯論中發病而亡,大概是死於心臟病發作。這種清談並不是漫無目標,而是圍繞著當時的文人比較感興趣的問題進行。比如“才性之辯”,就是當時一個熱點問題。又比如,由於道家思想流行,對

老莊之學感興趣的人漸增,此外,同樣被視為闡發玄學精微的“易”學,也受到人們的重視,於是探討“老、莊、易”(並稱“

三玄”),也成了清談的重要內容。不少名士,精通“

三玄”,不僅在清談中才思敏捷,

侃侃而談,而且著述有成,成了一代

玄學家,如曹魏時的

何晏、

王弼、

嵇康、

阮籍,魏晉之際的向秀,西晉時期的

郭象、裴等。

對這一時期乃至稍後的南北朝的文化影響很深。例如在當時特殊環境下生成的“隱逸文化”,就是一例。“隱逸文化”的表現是多方面的,最直接的表現就是這一批名士遁跡山林,當起隱士,這本身就是一種特殊的文化現象。儘管儒家創始人孔子說過“邦有道則仕,邦無道則隱”;孟子也說過:“窮則獨善其身,達則兼濟天下”;文人得意時仕,失意時隱,自古而然。但六朝隱士之多,恐為歷代之冠。“隱逸文化”的另一個表現,就是出現了對隱居生活由衷讚美和吟詠的“隱逸詩”。有的詩的標題就用了“招隱”二字。比如西晉張載的《招隱詩》有這樣的句子:“來去捐時俗,超然辭世偽,得意在丘中,安事愚與智。”因寫《三都賦》而洛陽為之紙貴的左思,也寫了兩首《招隱詩》,其中有句曰:“惠連非吾屈,首陽非吾仁,相與觀所向,逍遙撰良辰。”詩中提到的惠連是指柳下惠、魯少連,曾屈已受祿;首陽的典故則是指不食周祿、寧願餓死首陽山的伯夷、叔齊。意思是說,無論是惠連的曲意求仕,還是夷齊的捨身全節,都與我無涉,我只知倘佯逍遙,怡然自得。

隱逸詩

山水詩和“隱逸詩”可說是孿生姐妹。要隱逸,就必然會得意於丘中,倘佯於林泉,這必然會擁抱山川、讚美山川,吟喔之間,形成寄情於景、借景抒情的山水詩。和前朝山水不同的是,六朝的山水詩,更多一分超然物外的意境和逍遙自適的心情,詩風則更加輕靈飄逸,文筆則更加婉約雋永。有人認為,六朝詩風過於浮靡,這如果是指部分詩作,特別是後期的某些所有的詩都歸結為浮靡,是失之偏頗的。有人喜歡把六朝的詩同漢賦相比,認為後者氣勢雄渾,而前者則纖巧有餘,凝重不足。這是一個審美取向的問題。猶之聽慣了黃鐘大呂聲響的人,往往會不喜歡絲竹輕音。其實,漢賦也好,六朝詩作也好;黃鐘大呂也好,絲竹輕音也好,凡是優秀的,都有其美學價值,而不能用一根尺子來衡量。 拿六朝的山水詩來說,就不乏佳作。像左思的詩句“未必絲與竹,山水有清音”;謝靈運的詩句“雲日相輝映,空水共澄鮮”和“望山白雲里,望水平原外”;謝的詩句“天際識歸舟,雲中辨江樹”等等,其意境之美,可和盛唐的山水詩相媲美。鐘嶸的《詩品》,對謝詩的評價是:“一章之中,自有玉石”;“奇章秀句,往往警遒”。清代的王夫之在講到謝的詩時說“‘天際識歸舟,雲中辨江樹’,隱然一含情凝眺之人,呼之欲出。從此寫景,乃為活景,故人胸中無丘壑,眼底無性情,雖讀盡天下書,不能道一句。”說得很中肯。當然,六朝的詩作包括山水詩,也有平庸的,也有一味堆砌辭藻而流於浮靡的。劉勰在《文心雕龍》中所批評的“鬻聲釣世”、“淫麗煩濫”,就是指的這種文風。

著名隱士

魏晉文人放浪形骸的生活方式和談尚玄遠的清談風氣的形成,既和當時道家崇高自然的思想影響有關,也和當時戰亂頻仍特別是門閥氏族之間傾軋爭奪的形勢有關。知識分子一旦捲入門閥氏族鬥爭的旋渦,就很難自拔。魏晉以迄南北朝,因捲入這種政治風波而招致殺身之禍的大名士就有:何晏、嵇康、張華、潘岳、陸機、陸雲、郭璞、

謝靈運、鮑照等。所以,當時的知識分子有一種逃避現實的心態,遠離政治,避實就虛,探究玄理,乃至隱逸高蹈,就是其表現。這種情況不但賦予魏晉文化以特有的色彩,而且給整個六朝的精神生活打上了深深的印記。

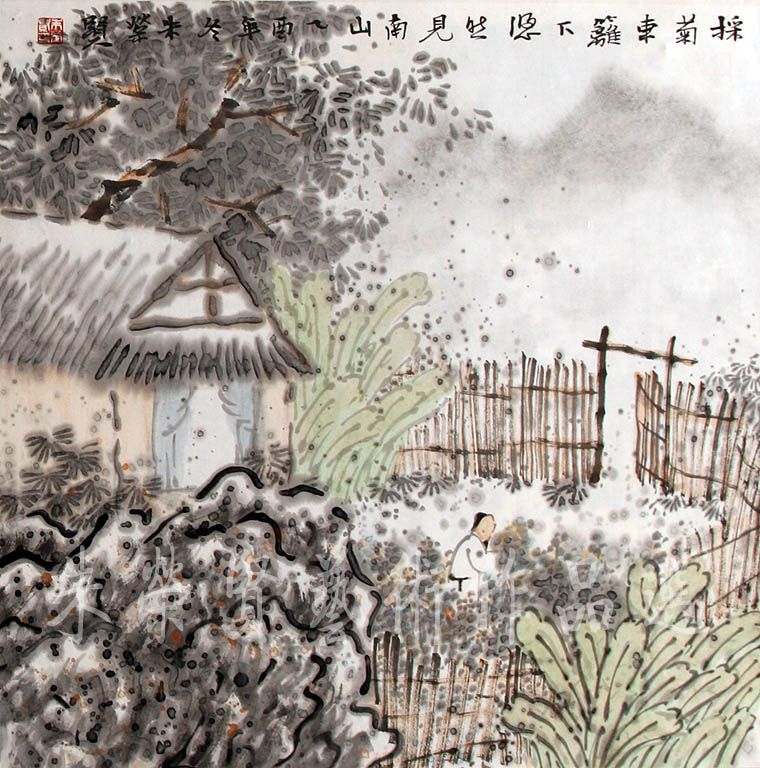

陶淵明雖沒有以“招隱”為題的詩篇,但他的詩卻達到了“隱逸詩”的巔峰。最有名的當然要數那篇題為《飲酒》第五的詩:“結廬在人境,而無車馬喧。問君何能爾,心遠地自偏。

採菊東籬下,悠然見南山。山氣日夕佳,飛鳥相與還。此中有真意,欲辯已忘言”。這樣的“隱逸詩”,真是到了超凡脫俗的地步。除此之外,他被選入課本的《歸去來兮辭》也將其隱逸之心表達到極致。和“隱逸詩”同時,流行起來的還有山水詩,這也是“隱逸文化”的一個表現。