基本介紹

景區介紹,藝術節,光二大屋,屋主傳奇,張公廟,

景區介紹

該鎮交通方便,公路四通八達,德朱線縱貫全境,南接羅定市機場、鐵路和324國道。鎮內各景點均可通車,每天有客車來往於廣州、肇慶、深圳、梧州、羅定、雲浮、都城。北面通過南江口港可連通西江的上下航船,接通沿江的都六公路和德慶西江大橋,可與對岸的321國道相連。全鎮總人口5.3萬人,還有眾多海外華僑和港澳同胞,素有“鬱南僑鄉”之稱。

史載,連灘鎮歷史上自南北朝至隋末(420–––618)曾為安遂縣治,明羅定州屬的康鄉檢司亦曾設於此。明清時屆西寧縣建康都盪村堡。民國初名連灘鎮,後與天安、三保、西壩3鄉並,仍稱連灘鎮至今。 連灘山川毓秀、人傑地靈,名勝古蹟頗多,計有岩奇水清的龍巖(龍巖廟)、保存完好的光儀大屋、千年不衰的文廣廟(萬靈廟)、百年常綠的古榕、香火鼎盛的張公廟、回歸自然的竹海銀灘、水秀林幽的天塘山(天池庵)、別具一格的舊城區等多個景點,其中張公廟屬縣第一批文物保護單位。

連灘素有“山歌之鄉”、“武林之鄉”美稱。清末民初,農村武館眾多,學武風氣盛行。連灘山歌始於明代隆慶年間(1567),山歌擂台更具特色。清乾隆42年(1777),李調元出任羅定州學治,船經連灘時曾賦《連灘八景》詩,明代名流謝天申、李伯震、清代知縣王鋮、諸豫宗等人留下了不少游龍巖的詩聯墨寶。另外,連灘文頭山的筆石,證實了4億年前的連灘原是海灣。連灘蟋蟀名揚港澳,連灘釀豆腐堪稱美食......這裡的風物均流傳著娓娓動人的民間傳說。古今中外人士慕名紛至沓來,無不為這裡的自然景觀和悠久燦爛的歷史文化、富饒獨特的物產和淳樸的風土人情所陶醉而為之駐足。發展連灘旅遊業(一日游)大有可為。連灘是南江重鎮,人文薈萃,歷史悠久,經濟較發達,景點分布較合理,己具備發展旅遊業的基本條件。

藝術節

連灘民間藝術節,相傳始於明朝萬曆年間,流傳清朝,民國時期最盛。每年農曆正月二十日,張公(元勛)誕辰是為節期,也稱“廟會”。數百年以來,連灘的民間歡樂節為何每年的正月二十日都舉行一次呢?據說是為了紀念張元勛總兵的。那是明朝萬曆年間,倭寇常在廣東、福建等地糾合土匪亂賊對民眾搶掠,張元勛奉令執掌廣東總兵與百姓同仇敵愾,把倭寇土匪亂賊殺得落花流水,保持了廣東一帶的國泰民安,張元勛曾經率部在連灘一帶平定“瑤亂”,當地人民為了緬懷他的業績建造張公廟,並以他的誕辰的農曆正月二十日為“廟會”,後來發展成為“廟節”和“藝術節”。

連灘古建文化景區

舉辦一年一度的民間藝術節,把歷史名人誕辰、節期、廟會期的民眾自發性祭祀活動摻進了新的文娛活動內容。每年農曆正月二十日張元勛誕辰(也稱“廟會”),舊時三羅(羅定、雲浮、鬱南)民眾自發匯集到廟前舉行唱山歌、燒鐵炮、放煙花等民間活動。

該鎮從1991年起,連年於農曆正月十五至二十日期間舉辦豐富多彩、面貌一新的民間藝術節,在繼承民族傳統優秀文化的基礎上努力創新,既做到“古為今用”,又體現民間藝術的時代特色。

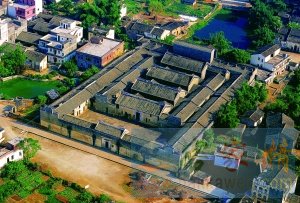

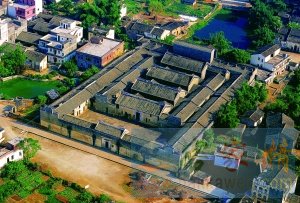

光二大屋

走進大屋,發現整座大門深嵌在牆體內,套有兩扇奇厚的杉木門板,門高2.6米,寬1.25米,具有防火、防洪、防盜三大功能,為典型的“三重門”。大門緊閉後,出現連陰雨內澇,在樓房的多個樓梯處,設有木製抽水車裝置,將屋裡的水抽到外面。在大屋內外出現外洪內澇時,在樓房的一樓、二樓結合部,設定了許多鐵環,栓上備用的小船。大屋後裔邱海鏡說,離大屋僅80多米的南江河在上世紀60年代發洪水時,有村民就是如此這般逃生的。

在出現強盜或洪水圍堵時,大屋後面的貯藏室可儲藏大量糧食,足夠家人吃3個月。 大屋的圍牆裡邊,有環繞的通道,可以進行巡邏、放風。在半人高的樓上圍牆上還有16個槍眼,供對外射擊。大屋後面是13米高的望哨,能居高臨下觀察周圍的動靜。

廣州大學副教授、嶺南建築研究所所長湯國華博士稱,該大屋就建築規模而言,在廣東境內數一數二。從保存完好性來看,定是功能齊全的廣東第一大屋。該大屋的架構,集中體現了多學科的結合。 華南理工大學建築學院院長吳慶洲稱,光二大屋集防火、防盜、防洪一身,在國內絕無僅有。它的最大價值,無疑為研究明清時期嶺南傳統民居文化,提供了最完美的實物資料。

屋主傳奇

主人光二,原本只是一個賣油炸豆腐為生的農民。他幼年喪父,與母親在一間茅草房中相依為命。有一年南江河發大水,洪水捲走了茅草房,光二與母親靠兩塊門板逃命,並發誓建一間大屋給母親住。

當地人說,邱光儀生於清乾隆四十七年,死於同治十年。靠經商發了大財,為免受土匪的威脅騷擾和南江河水泛濫之苦,才被迫建起該大屋。□

張公廟

連灘張公廟位於鎮區,距縣城65公里。張公廟是雲浮市保存較完整的明代古建築,祭祀明代萬曆年間廣東總兵張元勛。該廟為紀念明代廣東總兵張元勛於明萬曆元年(1578)建。張元勛曾在戚繼光將軍摩下,征戰沿海剿平倭冠有功,後又參加征剿羅旁瑤,建立羅定村、東安縣、西寧縣建功,為主帥之一,生前在民間有很多開洲建功的傳聞,死後尊為神,歷來香火鼎盛。廟內詩詞、彩繪、圖畫、飛檐龍脊等裝飾,無不凝聚明清時代的民族文化。廟前為旅遊廣場,設億年活化石“沙欏”樹區,億年活化石“筆石”林,藝術碑林,民間藝術“禾樓舞”、“西江婚俗”表演區,與張公廟聯成一體,展現“中國民間藝術之鄉”的風韻。

該廟宇歷代有修葺,明萬曆二十七年(1599年)重修,清代又經多次修葺、擴建。