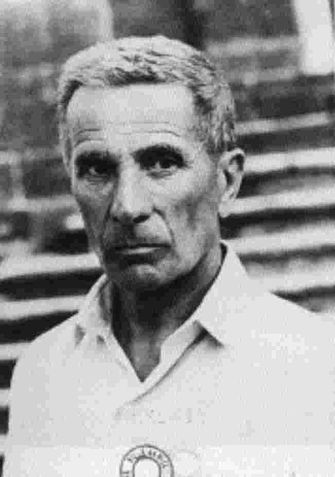

迪諾·布扎蒂(1906-1972),義大利家喻戶曉的作家,被譽為“義大利的卡夫卡”。他詭奇獨特、鬼斧神工的藝術特色,在他的短篇小說中發揮得淋漓盡致,在看似虛構荒謬的故事裡,其實蘊含發人深省的深層思考。他擅長深刻的描繪人物、命運、欲望,羅織魔幻、秘密的筆法,甚至挑戰理性的事實,讓幻想成真。而其恣肆放縱的筆調,表現人的心靈狀態及難以逆料的奇異,充滿趣味,更令人震撼。

布扎蒂的作品主要是短篇小說集,如《七位信使》(1942年)、《史卡拉歌劇院之謎》(1949年)、《那一刻》(1950年)、《垮台的巴利維納》(1957年)、《六十則短篇》(1958年,獲同年斯特雷加文學獎)、《魔法演練》(1958年)。而《山上的巴納伯》、《老森林的秘密》兩書則奠定了布扎第道德寓言作家的名聲。《韃靼荒漠 》(獲1950年Halperine Kaminsky獎)確定了布扎蒂的文學地位,為他博得了“義大利的卡夫卡”之名。一九六六年短篇小說《魔法外套》及兩年後問世的短篇小說精選集《神秘小店》,可說是他神秘、幻想風格的代表作品。

基本介紹

- 中文名:迪諾·布扎蒂

- 國籍:義大利

- 出生日期:1906

- 逝世日期:1972

- 職業:作家

- 主要成就:義大利的卡夫卡

人物生平

1924年,布扎蒂就讀於米蘭大學法學院,他的父親也曾在米蘭大學執教。22歲時畢業(1928),被義大利晚郵報(Corriere della Sera)雇用,並在義大利晚郵報工作了一生。布扎蒂最初在校訂部工作,而後做過記者,特派員,戰地記者。之後成為音樂評論版副主編,地方版主編,評論家。

主要作品

在海上的日子,每當小孩拿起望遠鏡,總會看到遠方有一個黑色的龐大生物跟著他們的船,無論他換到哪艘船,都會看到它。

一天,孩子對他的父親說起這件事。旁邊一個水手聽到,便觀察了一陣子那物體。隨後,他用顫抖的聲音對孩子父親說:先生,那是海怪K。看在上帝的份上,快帶您的孩子上岸吧。

船很快靠了港。在帶孩子上岸之後,父親奇怪的問那水手,為何要這么匆忙的催促我呢?還有那海怪K又是什麼東西?

水手的回答令他驚訝。他說,那東西是個吃人的海怪,無論多么堅固的船隻,都會被它摧毀。然而它只吃它盯上了的人--一旦被盯上,它就會窮其一生地追著那人。而那個人,注定會被它吃掉。

孩子的父親自然很害怕,隨即決定終生不再讓孩子靠近大海。

……

就這樣,過了很多年。孩子長大成人,娶妻、生子,生意也經營的不錯。然而在幾十年的生活中,唯一令他感到不安的,便是每次靠近港口時,便會看見那個黑色的龐大怪物--在港口住宿時,年輕人半夜起身,它就從窗外很遠的海里,靜靜的望著它的獵物。

……

年輕人在平凡的歲月中老去,終於蒼老到了躺在床上等死的一天。

那一天,老人將兒孫們都叫到床前,交託了家業和身後事。然後,他毅然作出一個決定:去找海怪K做臨死一搏。

於是,他穿上外套,撐起拐杖,在碼頭租到一條小船,獨自劃向大海。

在那裡,他見到了他多年來的追隨者--龐大的身軀,醜陋的面孔和粗大尖利的牙齒。然而毛髮卻也變得和老人一樣灰白蒼老。“……你也老了……我們都老了。”老人端詳了海怪K片刻,舉起漁叉,“看在你費了一生工夫的份上,我們來做個了結吧。”

然而就在這時, 海怪K發出嘶啞的人聲:

“愚蠢的人啊,我並不是來吃你的。海王命我為你帶來無比的智慧與財富。我追趕了你一生,你卻始終在恐懼中逃避。”

它張開嘴,舌頭上放著一顆拳頭大的寶珠。老人拿起寶珠,海怪K嘶啞的聲音又響起:“有了它,你這一生,本可以成為不朽的帝王、輝煌的偉人、富可敵國的商賈。”在沉默了片刻之後,它又說到:“現在這一切沒有意義了,你我都已經太老了……”

……

很久以後,一艘小船被風浪推到了沙灘上,人們在小船里發現了一具骷髏,骷髏的手指間,夾著一顆圓圓的鵝卵石。

儘管朱塞佩·科爾特只是微恙在身,可他還是接受了去著名遼養院就診的建議。這家醫院是專門醫治這種疾病的,這就足以保證醫生們都是醫術高明,業務精湛,醫療器械及設備的合理和卓有成效。

朱塞佩·科爾特老遠就一眼認出它——因為他在印在傳單上的照片見到過,極為眼熟——對它印象極好。這座七層的白色大廈呈規則的凹形,看上去倒像一座豪華賓館,環繞以綠樹繁蔭。

接受醫生的泛泛問診後,朱塞佩·科爾特住近了近七層,也即最後一層的一間愜意的房間裡,等候做更仔細的檢查。房間裡的陳設明快整潔,就像裱糊店一樣。安樂椅是用木頭製作的,椅墊套以五顏六色的花布。窗戶向最漂亮的市區之一敞開。一切都顯得那么寧謐、宜人,叫人放心。

朱塞佩·科爾特一屁股倒在床上,擰亮裝在床頭的小燈,開始閱讀隨身帶來的一本書。一會兒,一位女護士走了進來,問他有何吩咐。

朱塞佩·科爾特倒不需要什麼,可他樂意向這位小姐問長問短,打聽療養院的情況。從談話中,他知道這家醫院獨有的特點。病人依照病的嚴重程度被送往不同的樓層。第七層,最高的一層,專供最輕微的病人住。病不大礙事,卻又不可以掉以輕心的病人,住在第六層;第五層的病人就相當不輕了;以下每低一層,病就加重好些;住第二層的病人,已是沉疴在身,病入膏肓;躺在第一層的只好等死,絕無生的希望。

這種獨特的體制,除了最大限度地提高服務效率外,還使輕度病患者可能免除鄰近重病號的痛苦呻吟的打擾,保證每一樓層保持同一種後氣氛。此外,治療也能依照病情按部就班地進行。

於是,病人被分成七個漸進等級。每一層樓本身就如同一個小小世界,有其特別的規章制度,有其獨具一格的傳統。既然這一門類交給不同的醫生,於是就形成了不盡相同——儘管差異微乎其微,但精確得入絲入毫——的治療方法,雖然院長給療養院規定了統一的基本方針。護士出去後,朱塞佩·科爾特覺得熱度已經退了,走到窗前,向窗外望去,倒不是為了欣賞城市的風光,雖說對於他來說,景色的確是新奇的,而是希望透過層層窗戶瞧見樓下幾層的病人。由於建築呈凹形,故而容易作這種觀察。朱塞佩·科爾特尤其集中注意力於第一層的窗戶,那些窗戶看上去是那么遠,只能眺望。可是什麼有趣的東西也沒看見。大部分窗戶被凝固不動的灰色百葉窗嚴密地遮住。

科爾特發現從他那一層緊鄰的一個窗戶露出一張男人的臉。兩個人對視良久,彼此逐漸發生興趣,可是一時找不到打破沉默的話茬。還是朱塞佩·科爾特壯著膽子說:“您也是才來不久?”

“呵,不,”那一個人說,“我來這兒快兩個月了……”停了片刻,不知道如何繼續這一談話,於是補充說:“我在往下瞅我的兄弟呢。”

“您的兄弟?”

“是的,”陌生人繼續解釋說,“我們一塊兒進來的,說來也奇怪,他的身體每況愈下,一日不如一日,我想他現在該下到第四了吧。”

“什麼第四?”

“第四層樓,”那個人說,語氣里充滿了憐憫和恐懼,差點沒把朱塞佩·科爾特嚇出一身冷汗。

“到第四層真的好么可怕嗎?”他審慎地問。

“啊,上帝,”那個人一面說,一面慢慢地搖頭:“談不上失望,但也慶幸不得。”

“這么說,” 朱塞佩·科爾特還要打破砂鍋問到底,語調里夾雜著一股玩世不恭的從容不迫味道,如同談到不涉及自己的悲慘的人,“假若第四層事情就這么嚴重,那么該把哪號病人送到一層去呢?”

“啊,快斷氣的人才被送到一樓去。那么醫生只好乾瞪眼,神甫們卻忙個不停。當然……”

“可是一樓只有極少數的病人。” 朱塞佩·科爾特插話,他得出這個結論的理由是,“幾乎所有的房間都是關著的。”

“現在的確只住著少數幾個人,可是今天早上人數不少呢,”陌生人回答,臉上閃過一縷微妙的苦笑,“哪個窗戶的百葉窗垂下來,保準哪裡剛死了人。你沒看見嗎,樓上各層的窗戶板都是敞開著的?請原諒,”說著,他慢慢縮回身子,“我開始覺得冷了,我該躺到床上去。祝您福星高照……”

那個人從陽台上消失了,用力地關上窗戶,然後室內的燈光亮了。朱塞佩·科爾特仍呆呆地站在窗前,眼睛盯住第一層樓垂下的百葉窗。他用病態的注意力死死地盯著它,腦子裡盡力想像在可怕的第一層里的秘密喪事,那裡的病人是注定要死的;當知道自己離那一層是那么遙遠時,心裡不由地湧出一種寬慰的感覺。這裡,暮色籠罩住整個城市。療養院的上千窗戶次第明亮起來,打遠處瞧去,人們還以為是座燈火輝煌、過著節日的宮殿呢。只是深淵底層的幾十個窗戶仍是黑洞洞、陰森森的。

醫生的初診結果讓朱塞佩·科爾特放寬了心。他平日養成了向更壞處揣度事情的習慣,因而這次在心裡早作好了聽到嚴肅判決的準備,假若醫生宣布說,必須把他交到更低的樓層去,他準不會心驚肉跳的。事實上,熱度並無消退的跡象,儘管身體叫的狀況還是好的。相反,醫生對他講的話既熱情又令人鼓舞,醫生對他說,他的身體雖有不好的苗頭,但屬頭痛腦熱的輕微病,兩三星期後,就會跟沒事一樣。

“那么,我留在第七層嗎?”聽到這兒,朱塞佩·科爾特焦急地問道。

“那是當然!”醫生回答,用一手在他的肩上友好地拍了幾下,“你想會往哪兒去呢?也許是第四層不成?”他笑著問,那神情像在談一個十分荒唐可笑的構想。

“還是住這兒好些,這兒好些,”科爾特說,“你知道嗎?人一生病,總愛胡思亂想,總愛往壞處想。”

事實上,朱塞佩·科爾特留在一開始就指定給他的那間房子裡。他開始認識醫院的一些同伴。在少得可憐的幾個下午晨,他被允許從床上站起來。治療嚴格地進行著,使用一切辦法以使他迅速痊癒,不過他的身體一點兒也沒有發生變化。

過了將近十天,七層的護士長出現在他的面前。純粹出於友好的考慮,她請求他幫個忙,明天一位夫人帶著兩個孩子要來醫院,緊挨他的房間的兩間病房是空著的,還缺第三間房子;能否請科爾特勞駕轉移到另一間同樣舒適的房子裡去呢?

朱塞佩·科爾特當然沒有什麼為難之處,對於他來說,這間房子或那間房子都是一樣的,說不定會碰上一位更溫柔甜蜜的護士呢。

“我衷心感謝您。”護士長微微一鞠躬說,“我坦白地承認,一位像您這樣的人,有如此豪爽熱情之舉,我是不會吃驚的;假若您不反對,一小時後,我們就準備換病房了。啊,對了,我們得搬到下一層樓去。”她聲音輕輕緩地說,就如同談一件絕對無關緊要的事情。“非常抱歉,這幾天本樓層再沒有空病房。不過這種轉移絕對是臨時的。”看到科爾特從床上一骨碌坐了起來,張口正要抗議,她趕緊解釋說,“絕對是種臨時安排。一旦有一間病房騰出來,我相信兩三天后你就能重返樓上了。”

“我向您坦率地說,” 朱塞佩·科爾特笑著說,為了表白他不是個任人擺布的孩子,“我坦率地對您說,這種搬來搬去的做法,我一點兒也不喜歡。”

“可是搬動不是出於任何醫療原因,我很清楚您想說什麼。麻煩您挪動一下完全是出於對那位不願意和其孩子們分開的夫人的友好……行行好吧,”她補充說,哈哈笑個不停,“您可千萬別往壞處想!”

“也許吧,” 朱塞佩·科爾特說,“可這好像是個不祥之兆。”

就這樣,科爾特下到第六層。雖然他相信調房和病的惡化並無內在聯繫,但思想上仍感到在他和正常的健康人世界之間隔著一道障礙。在作為進口港的第七層,還有同人類社會發生接觸的某種方式,它甚至可以被認為幾乎是我們熟悉的那個世界的延續。可是在第六層,就已經進入到醫院的真正的軀體的內部了;醫生、護士和病人的思維方式業已略有不同。在這一層,已經允許接納真正的病號,儘管病情還不是那么嚴重。

在同鄰近的病號、醫務人員的初步談話吧,朱塞佩·科爾特發現,在這一層人們的心目中,第七層實在是種玩笑,只配讓那些業餘病人住,只配給一些出於古怪念頭想嘗嘗住院滋味的人住,從第六層開始,才算貨真價實的病人。

無論如何,朱塞佩·科爾特弄懂了,要想回到上一層,回到因他的病的特點而住過的位置上,還會遇到些麻煩。要想回到第七層,他必須設法讓複雜的機構運轉起來,雖說那只不過是舉手之勞。毫無疑問,如若他自己不開口,誰也不會想起來把他送回上一層,“差不多健康人”的一層呀。

因為朱塞佩·科爾特盤算決定不拿他的權利讓步,不向習慣的人甜言蜜語讓步。他對樓層的病友強調,他同他們住在一起,只不過是短短的幾天,是他主動搬下來的,方便一位夫人,一旦騰出空房,他就回到上頭去。旁人聽他津津樂道,心裡卻交不感興趣,言不由衷地附和他。

朱塞佩·科爾特從新醫生的判斷里為自己所持的信心找到了充分的證據。醫生也承認,朱塞佩·科爾特有充足的條件返回第七層;他的病情絕——對——輕——微,醫生一字一頓地說出這個結論,以加強他說話證據的分量。可是末了,醫生認為在第六層,朱塞佩·科爾特將能得到更好的治療。

“別淨說些無謂的病,”當他講到這兒時,病人斷然地插話,“您對我說過的,第七層才是我的位置,我要回到上頭去。”

“誰也沒有反對呀,”醫生重申,“我只不過是提個純粹而簡單的建議,不是大——夫——的,而是——知——心——朋——友的建議!我對你再說一遍,你的病極輕極輕,要說你一點兒病也沒有,也並非言過其實,虛假之詞。不過照我看來,由於病理的某種很大的擴張性,它又和同類的病症有所不同。讓我加以詳細闡述:病的強度很弱,可又能認為極廣。細胞的破壞過程。”在他可怕的敘述里,朱塞佩·科爾特生平第一次聽到這個怪新鮮的名詞。“細胞的破壞過程絕對剛剛開始,也許根本就沒開始,然而趨向於,我只是說趨向於,同時在機體內四處擴散。單單出於這個原因,我認為你可以在第六層得到更有效的治療,這兒的治療方法更加典型,更加認真。”

一天, 有人告訴他,療養院的院長同其合作者們作了長時間的磋商後,決定改變現行的劃分病的方法,每個病人的級別——這樣說吧——下降半度。這樣,每一層的病人將按其嚴重程度分為兩大類(完全由各自的醫生按絕對內部的比例進行劃分),病情較重的一半由院方指定轉移到更低的一層。例如,第六層的病人的一半,即病症稍重的,必須搬到第五層去;第七層不那么輕的一半則下到第六層。聽到這個訊息,朱塞佩·科爾特大喜過望,如此這般,經過大動盪後,他重返第七層是順理成章的。

當他同護士談起他的這一願望時,他反而嚇出一身冷汗。他確實要作轉移,但不是第七層,而是更下一層樓。護士也丈二和尚摸不著頭腦,把他稀里糊塗地劃分到第六層更嚴重的一半裡頭去了,因此他只得屈居第五層了。

驚魂稍定後,朱塞佩·科爾特心裡湧出一股怒火,大喊大叫起來,痛罵他們的欺騙行為,他壓根兒不願聽到向下轉移之類的話,否則,他寧願打起背包一走了之,權利歸權利,醫院的管理不能如此厚顏無恥地無視醫務人員的診斷報告。

他正吵吵嚷嚷,走進來一位醫生,想平息他的怒火。他建議科爾特安靜下來,假若他不願意熱度上升的話。醫生解釋道,他太曲解了醫方的意圖,至少是部分曲解了。他再次承認第七層是朱塞佩·科爾特的位置,假若回到那么,那確實是得其所哉。不過,就他的狀況而言,醫生又加上一句,他的看法又略有不同。儘管是私下制度。總而言之,由於病理的各種表現,他的病,在某種意義上可以理解為,也可能被認為是沒有變化的。然而他本人無法解釋何以把科爾特陰差陽錯地劃到第六層較低的一半內。也許是那天早上,院長辦公室秘書打電話向他詢問朱塞佩·科爾特的詳細病情,秘書記錯了;也許院領導有意對他的判斷略作“加重”處理,雖然他一向被認為是一位經驗豐富的醫生,但心腸太軟,於過仁慈。末了,大夫忠告科爾特千萬別心神不定,要心悅誠服地接受向下轉移的決定,別滋事生非,胡亂抗議;要緊的是醫治疾病,至於在何處安頓是次要的。

關於治療,大夫繼而說,朱塞佩·科爾特沒有任何可是抱憾的,下面一層的醫生理所當然更富有經驗,技高一籌;至少在院領導看來,越往下,大夫的醫道越高,這幾乎成了規律,房間也更舒服,更氣派。視野同樣開闊,保是從第三層以下,視線被周圍的大概所遮擋。

朱塞佩·科爾特晚上發了高燒,聽著他合情合理細緻入微的辯詞,聽著聽著,身子漸漸感到睏乏。末了,他發現他沒有力氣,甚至根本沒有對不正確的轉移作進一步反抗的願望。在沒有提其他抗議的情況下,他順從地被送到樓下一層去了。

來到第五層後,朱塞佩·科爾特感到唯一的,儘管少得可憐的寬慰是,他知道無論是醫生護士,還是病人,都公認為他是本層里最不嚴重的病人。總而言之,在這個環境裡,他能長時間地被認為是最走運的人。然後,另一方面,一想到現在有兩道障礙把他和正常人的世界隔開,心裡便格外憂傷淒涼。

他的病情好像沒什麼變化。在第五層停留三天后,他的右腳上生出了一片濕疹,沒有跡象會在幾天的工夫內消失。醫生對他說,這一疾病和主為病患絕對不相干;這種不適也能出現在世界上最健康的人身上。為了能在幾天之內根治,需要作y射線強烈治療。

“這裡沒有y射線放療嗎?” 朱塞佩·科爾特問。

“當然有,”醫生滿心高興地回答:“我們醫院裡樣樣齊備。只有一樣不如意……”

“什麼事?”科爾特感到一種不祥之兆。

“不過是譬如而已,”大夫糾正說,“我只是想說,放療設備擱在第四層,我勸告您別每天上下樓跑三趟。”

“這么說做不了放療了?”

“炎症不消除,您最好下到第四層去。”

“算了吧!” 朱塞佩·科爾特氣不打一處來,忍不住叫嚷起來,“我下得夠多了!我寧願死掉,也不到第四層去!”

“正如您相信的,”為了不激怒他,醫生溫和地說,“可是作為主治醫生,我禁止你每天下三次樓。”

不妙的是,濕疹非但沒有逐漸消失,反而一天天增多。朱塞佩·科爾特坐臥不安,在床上翻來覆去,輾轉難眠。折騰了整整三天,直到他屈服為止。他自覺自愿地請求醫生對他進行放射性治療,並送他下樓。

到了樓下一層,科爾特暗自慶幸,注意到他代表一種特例。第四層的其他病友一個個的的的確確病得夠重的,連一分鐘也離不開床。他真了不起,在護士的讚揚聲和嘖嘖稱奇的驚嘆聲中,從房間步行到放射室。他向新大夫堅持強調他的極特殊狀態。一個確實有權留在第七層的病人,卻被錯誤地下放到第四層。濕疹一好,他就要求回到上頭去。

這一回,他絕對不允許找任何藉口,他將合法地呆在第七層。

“第七層,第七層!”大夫微笑地喊道,剛剛給他瞧完病,“你們病人總是誇大事實!只有我才是第一個能您應當對您的情況感到高興的人;據我從診斷書上看到的,您的病情並沒發生太大的惡化。但是,這和談論的第七層——恕我直言——之間還有某種差別!您不是那么令人擔憂的病人之一,這我確信無疑,但不管怎么說,您總是個病號呀!”

“這么說來,這么說來,” 朱塞佩·科爾特臉色驟變,“您準備把我送到幾層去?”

“啊,上帝!這可不好說,我只不過看了您一小會兒的病,我要想取得發言權,我至少必須觀察您一個星期。”

“好吧,”科爾特堅持說,“您總知道個大概吧。”

為了讓他安靜下來,醫生假裝沉思片刻,然後點點頭,表示同意,慢慢地說:“啊,上帝,瞧,我們正要滿足您呢,可是我們終究只能送您到第六層去!是的,是的,”他補充說,好像為了說服他自己似的,“第六層可能很適合。”

大夫滿以為這樣會讓病人開心的。然而驚恐的表情在朱塞佩·科爾特的臉上迅速擴散。病人發現最後幾層樓的醫生都在欺騙他;眼前這位新醫生,顯然是位更能幹,也更誠實的醫生,可他心裡的意思是顯而易見的——不是送他去第七層,而是第五層,也許低於五層!這種始料未及的失望之情攝住他的心。當晚,他的熱度一個勁上升。

在第四層樓過一段時間,是朱塞佩·科爾特進入醫院以來度過的最平靜的一段時間。大夫非常富有同情心,體貼人,熱情,他常常幾個小時地漫無邊際地閒聊。朱塞佩·科爾特也樂意攀談,極力把話題引到談論他的律師生涯和見多識廣的閱歷。他極力說服自己用屬於健康人的行列,仍然和事務紛繁的世界聯結著,仍對公共事務真心地感興趣。他努力談著,卻走不出疾病這個圈子。談話常常又回到病上來。

一定要讓病情好轉的願意,使朱塞佩·科爾特著了魔似的。如果說射線能穩住皮膚病,使其不繼續擴展的話,遺憾的是卻不能徹底除根。每天,朱塞佩·科爾特跟醫生長時間地談論這種病。談話中,他儘量使自己表現得健康,但是這反倒顯得滑稽、憂鬱,強打不起精神來。

“大夫,請告訴我,”一天,他說,“我的細胞的破壞過程怎么樣了?”

“嗬,多難聽的話!”大夫開玩笑地指責他,“您從哪裡學到的這個詞。這不好,這不好,尤其對於一位病人。我永遠不願意從您口中聽到類似的話。”

“那好吧,”科爾特提出異議,“您這么說,並沒有回答我的問題。”

“我馬上回答您,”大夫熱情地說,“細胞的破壞性過程,就拿您可怕的表達方法來說吧,在您的身上,微乎其微。但我還是試圖把它確定為頑固性的。”

“頑固,您是說時間很長?”

“您別拿話套我沒說過的話,我只是說它頑固而已。此外,這類病例大都如此。症狀即使很輕微,常常也須進行強有力的長時間治療。”

“大夫,請您告訴我,大概需多少時間我才有好轉的盼頭?”

“需要很長時間。對這類情形作預測真夠困難的……不過,你聽著,”思考了一會兒,大夫接著說,“我看出您真心渴望痊癒……如果不怕讓您生氣的放,您猜我會向您提出什麼建議嗎?”

“講吧,講吧,大夫……”

“好吧,我對您挑明問題的實質吧。考慮到這種儘管很輕微的病症的奇特性,要是我,一來到這個也許是最好療養院,我就會從第一天起,從第一天起,您明白嗎,讓人把我分配到最低的幾層之一去,甚至把我送到……”

“送到第一層去嗎?”科爾特強作笑顏面提議說。“呃,不,不至於第一層!”醫生嘲諷地回答,“這不會的!可是放到第三層或者第二層,是無疑的。在較低的幾層里,治療好得多,這點我向您保證,設備更齊全,功能更強大,醫生也更精幹。您知道誰是本醫院的靈魂嗎?”

“不是達蒂教授嗎?”

“對,達蒂教授。正是他發明了這裡施行的一整套治療方法。他是整個設施的設計者。不錯,他,導師,這樣說吧,他就在第一層和第二層之間,在那裡施展他的領導才能。可是我向您保證,他的影響超不過第三層;人們說,三層以上,他的命令就不那么靈了,而是各行其是;醫院的心臟是在下層,要想得到良好的治療,需要下到底下去。”

“可是,總而言之,” 朱塞佩·科爾特用發抖的聲音說,“您是建議我……”

“我補充一件事,”醫生鎮靜地說,“我補充說,對您的特殊病情,還得注意除根。我相信,您的小毛病不礙大局,然後有害,時間一長,會抑制您的精神。您知道,要想徹底治癒,保持平靜是何等重要。我給您施行放射治療,只取得一半結果。原因何在?也許純屬偶然,但也可能射線的強度不夠大。不錯,在第三層的放射設備功率更強,治癒您的濕疹的可能性會更大。然後,您沒看見嗎?一旦病症有了好轉的勢頭,就算邁出了最困難的一步。當病情開始好轉時,就很難倒退。當您真正感到好一些時,那時候任是什麼東西也難以阻擋您上升到我們這裡,或者甚至上得更高,視您‘好轉’的情況,你會上升到第五層,第六層,我敢說甚至第七層……”

“可是您相信這會加速治療嗎?”

“勿庸置疑。我已經對您講過,要是我處在您的位置上,我會這么做的。”

大夫每天都在朱塞佩·科爾特的耳朵里灌輸著這類談話。終於,被濕疹折磨得苦不堪言的病人決定遵照醫生的建議去做,儘管他打心底不願下去,但還是轉移到樓下去了。

在第三層,他很快注意到,無論是在醫生,還是護士中,瀰漫著一種特殊的愉快情緒,儘管在這兒治療著更令人擔心的病人。他甚至還發現,這種愉快的氣氛一天天濃厚。他出於好奇心,在同護士建立起了一點信任關係後,向她問道,大家為何如此快樂?

“哎呀,您還蒙在鼓裡嗎?”護士回道,“三天后我們去度假呀。”

“怎么,你們去休假?”

“當然。十五天。第三層要關閉,所有的醫護人員去休假。各樓層輪流休假。”

“病人呢?你們打算怎么辦?”

“既然病人相對的少,兩個樓層合二為一。”

“什麼?你們要把第三層和第四層的病人放在一起嗎?”

“不,不,”護士更正說,“是第三層和第二層,這兒的病人得下到樓下去。”

“下到第二層?” 朱塞佩·科爾特驚得面如土色,像死人一般,“這樣,我得下到第二層去?”“當然,當然,這有什麼稀罕的?十五天后我們回來時,您就回到這個房間來。我不認為這有什麼值得可怕的。”

相反,朱塞佩·科爾——一種本能的不詳之感使他警覺起來——害怕得渾身發抖,雙腿打顫。可是鑒於不可能阻止醫務人員休假,相信用更大的放射線治療,會是不幸中的萬幸——濕疹幾乎全消失了——他不敢就新的轉移提出正式反對。他對護士們的諷刺態度視而不見,他只希望在他的新房間的門上掛一塊牌子,寫上“三樓的朱塞佩·科爾特,過渡性暫住。”這一類事在療養院的歷史是沒有先例的。可是醫生並不表示反對,他們像,像科爾特這樣神經質的人,正在火頭上,犯不著頂牛,即使是個小小的反對,也會激起嚴重騷亂的。

說到底,是等十五天,一天不多,一天不少。朱塞佩·科爾特以固執的急切心情開始扳起指頭計算天數,幾個小時一動不動地呆坐在床上,眼睛直愣愣地盯住家具,第二層的家具雖不如上幾層的家具那么現代化,但尺寸更大,線條更為嚴肅莊重。他不時豎起耳朵聽,好像聽到從下面一層——垂死者的一層,“被判死刑者”的一層——傳來分明的痛苦掙扎的呻吟。當然,所有這一切令他泄氣。最小的平靜好像有助於加重病情,熱度又要上升,輕度虛弱變成弱不禁風。從窗戶里,——現在已是盛夏,窗戶幾乎總是敞開的——再也看不見鱗次櫛比的屋頂,也看不見城市的房子,只有牆壁,圍繞著醫院的樹的綠色。

七天后,大約下午兩點,護士長帶著三名護士,推著一輛裝有軲轆的小車闖了進來。“做好了搬房子的準備嗎?”護士長問,聲音里有一種好意的戲謔。

“往哪兒搬?” 朱塞佩·科爾特吃力地問,“這是開的什麼玩笑?第三層的醫護人員不是不定期得一個星期才回來嗎?”

“什麼第三層?”護士長問,好像根本沒聽懂似的,“我奉命前來送您到第一層去,瞧!”說著,抖出一張印好的表格讓他看,表格正是由達蒂教授簽署的,意思是上他轉到下一層去。

朱塞佩·科爾特嚇得流汗,怒不可遏,不停地大吼大叫起來,怒吼聲在整個樓層震響。“別急,別急,行行好,”護士們請求,“樓層里還有身體不好的病人呢。”但是要他平靜下來談何容易。

最後,領導本樓層的醫生慌忙跑來,他是個極熱情又很有教養的人。他詢問原因,看了一眼單子,叫科爾特動怒的緣故。然後,怒氣沖沖地轉身對護士長宣布說,全搞錯了,他根本沒做出這種安排,好久以來,就存在不能容忍的混亂,他對此一無所知,蒙在鼓裡……末了,跟他的從屬人員如此這般講了一通後,語氣熱情地請求病人務必多多包涵,寬諒其咎。

“不過,遺憾的是,”醫生接著說,“遺憾的是達蒂教授一小時前剛動身去作一次短期休假,兩天后才回來。我絕對抱歉,可又不能違抗他的命令。他會第一個對此深表悔恨的,這我可以向您保證……竟出了這種鬼岔子!我真弄不清是怎么搞的!”

這會兒,一陣令人憐憫的顫慄使朱塞佩·科爾特的身子搖晃起來,自我控制能力不翼而飛。恐懼壓倒了他,就像嚇唬住一個孩子。他開始嗚嗚地哭起來,悲慘的哭聲震動了房間。

由於這可怕的錯誤,他來到最後一站,在垂死者這一層里,從病的嚴重程度上看,照最嚴肅的醫生判斷來看,他也有權利被安置在第六層,如果不是第七層的話,事情弄到如此荒唐的地步,朱塞佩·科爾特有幾次真想放聲狂笑。

他躺在床上,夏天下午炎熱逐漸移到大城市的上空。他從窗戶里望著樹葉的綠色,有一種置身於非真實世界的印象,這個世界是由消過毒的方磚砌成的荒唐的牆,由死一樣冰冷冷的過道,由沒有靈魂的白色的人形構成的世界。甚至他的腦子裡出現這樣的感覺,他通過窗戶好似發覺樹也不是真實的,當他注意到樹葉紋絲不動時,他甚至信服了這個判斷。這個念頭弄得他忐忑不安,趕緊搖鈴叫護士,讓送來床上用不著的近視眼鏡。只有在這時,才稍覺寬心;戴上近視眼鏡後,他才能辨別出那是真正的樹,樹葉不時被輕柔的風吹動。

護士出去了。這是片刻的寧靜。六個樓層六堵可怕的牆,由於形式上的錯誤,整個樓房以不可觸摸的重量壓在朱塞佩·科爾特的身上,要等多少年,是的,正是必須想到年這個時間計算單位,他才能再次升到那個懸崖的邊緣?

為何房間突然昏暗下來呢?要知道現在仍然是下午。朱塞佩·科爾特覺得被一種稀有的麻木感僵死了,他使出全身的力量瞧著床頭柜上的鐘。三點半鐘。他把轉向另一邊,看到護窗的百葉窗服從神秘的命令,慢慢地垂了下來,阻斷了光的步伐。