辱(拼音:rǔ)是漢語常用字,最早字形見於商代甲骨文。辱本指耕作,這個意思被後起的“耨”字所取代。誤了農時,耽擱了耕作大事,有殺頭之罪,所以“辱”字又有“羞恥”之義。又指使人受到羞辱,用作動詞。

辱是上下結構,但是辱用作偏旁時,左上的撇拉長,包住下邊的“寸”。如蓐、褥、縟等。

(基本信息欄主要參考資料)

基本介紹

- 中文名:辱

- 拼音:rǔ

- 注音:ㄖㄨˇ

- 平水韻:入聲二沃

- 五筆:DFEF

- 造字法:會意

- 結構:合體字,上下結構

- 部首:辰

- 總筆畫:7+3

- 筆順:一ノ一一㇙ノ㇏一亅丶

- 四角碼:71343

- 鄭碼:GHDS

- 倉頡碼:MVDI

- 異體:𢛚、𢟲、𢟹、𧗈

- 字級:一級(1860)

- 統一碼:8FB1

字源解說

詳細釋義

| 拼音 | 詞性 | 釋義 | 英譯 | 例句 | 例詞 |

|---|---|---|---|---|---|

| rǔ | 名詞 | 聲譽上所受的損害。 | disgrace; humiliation | 《周易·繫辭上》:“樞機之發,榮辱之主也。” | |

〈文言〉過失。 | 《左傳·成公十七年》:“公使辭於二子曰:‘……大夫無辱,其復職位。’” | ||||

動詞 | 使受恥辱。 | insult | 《禮記·儒行》:“儒有可親而不可劫也,可近而不可迫也,可殺而不可辱也。” | 辱罵;侮辱;折辱;喪權辱國 | |

玷污;辜負。 | 《論語·子路》:“使於四方,不辱君命。” | 辱沒;辱命 | |||

〈文言〉勞駕;降臨。 | 《史記·汲鄭列傳》:“越人相攻,固其俗然,不足以辱天子之使。” | ||||

〈文言〉委屈;埋沒。 | stifle | 韓愈《雜說四首(馬說)》:“故雖有名馬,只辱於奴隸人之手,駢死於槽櫪之間。” | |||

形容詞 | 〈文言〉污濁;混濁。 | 《老子》:“上德若谷,大白若辱。” | |||

副詞 | 〈文言〉謙詞。表示承蒙。 | be indebted to sb | 辱臨 | ||

| rù | 動詞 | 〈文言〉通“溽”。濕潤。 | moist | 《禮記·月令》:“﹝季夏之月﹞是月也,土潤溽暑,大雨時行”。 |

近字辨析

古籍解釋

說文解字

說文解字注

康熙字典

廣韻

字形書寫

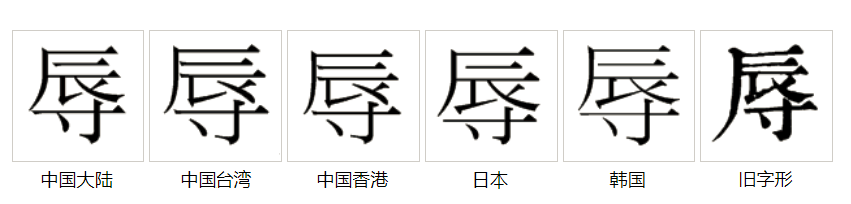

字形對比

字形對比(宋體)

字形對比(宋體)書寫提示

書寫演示動畫

書寫演示動畫書法欣賞

音韻集成

| 小韻 | 反切 | 聲母 | 清濁 | 韻母 | 韻目韻部 | 韻系 | 聲調 | 等 | 四呼 | 擬音 | 韻攝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上古音 | 屋 | njoɡ | ||||||||||

| 廣韻 | 辱 | 而蜀切 | 日 | 次濁 | 三燭 | 锺 | 入聲 | 三等 | 開口 | ȵjuok | 通 | |

| 中原音韻 | 辱 | 日 | 次濁 | 魚模撮 | 魚模 | 入聲作去聲 | 撮口呼 | ɽiu | ||||

| 洪武正韻 | 肉 | 而六切 | 日 | 次濁 | 一屋 | 東 | 入聲 | ȵyuk | ||||

| 分韻撮要 | 欲 | 以 | 篤 | 第六東董凍篤 | 陽入 |