簡介,代表人物,淵源,解讀,紫禁城,相關神器,華夏九鼎,傳國玉璽,紫禁宮殿,相關宮殿,阿房宮,長樂宮,未央宮,大明宮,上陽宮,紫微城(洛陽宮),元大內(皇宮),紫禁城(北京故宮),相關詩詞,

簡介

紫禁文化,是專注於研究中國紫禁城的一種皇室文化;“紫禁”一詞可以追溯到中華民族“皇帝”一詞誕生之前就已經存在,擁有悠久歷史,漢語詞典上是帝王居宮的代稱,也是中國封建王朝統治權力之象徵。

紫禁文化,是研究天道運行和東方“天人合一”集大成者;自三皇五帝以來,中國智者對

紫微星、北斗七星以及

紫微垣天宮(紫微宮)為研究對象,進行長時間科學探索而形成的獨特知識體系。

紫禁,是中華文明的象徵;北京

紫禁城(故宮)城門

天安門,被設計在中華人民共和國國䘗中,成為法律規定的中國國家象徵。

代表人物

周文王:姬昌又是“文王八卦”創立者,周王朝奠基者。在清華簡《保訓》中,周文王講:“順測陰陽之物,鹹順不逆,舜即得中”,核心思想就是中道。周文王精通星相占卜,東方預測學的紫微斗數由此誕生,它只在皇家欽天監流傳,觀測天體運轉、國運興衰;皇家天文學嚴禁民間學習和流傳,形成禁忌學說。“紫禁文化”與紫微星的聯繫正是由此而來。

伯邑考:伯邑考系周文王姬昌嫡長子,《

封神演義》里被第一個封神的紫微星,中天北極紫微星,中國神話里代表尊貴之神、權力之神。

伯邑考是紫微斗數中“紫微星”的代表,同樣在封神榜上,他被封為“中天北極紫微大帝”,紫微斗數以紫微星為尊,定下紫微星的位置後才能排布出諸天星曜的位置,南北斗都是圍繞紫微星運轉的,可見這顆星曜在紫微斗數中的地位。

秦始皇嬴政:早在《三輔黃圖》便有提到“紫宮”,其中稱秦始皇“築鹹陽宮,因北門營殿,端門四達,以則紫宮,象帝居”。“紫宮”所指的就是紫微宮,即紫微垣天宮,是紫禁文化的起源和出處,是皇家宮殿參考的設計母版。秦始皇營造阿房宮,更是世界宮殿建築奇觀,《阿房宮賦》對其進行精彩描述。阿房宮是中國古代宮殿建造集大成者。

漢武帝劉徹:漢武帝劉徹是中國史上大宮殿群——上林苑的締造者。作為大漢盛世的標誌,漢武帝曾在上林苑訓練騎兵和水軍,這支部隊成為打敗匈奴和百越的核心力量。上林苑中出現的皇家園林藝術,具有非凡的代表性,後來被中國其它宮殿紛紛效仿和學習。

唐代三大詩人之一,白居易:唐代偉大的現實主義詩人,有“詩魔”和“詩王”之稱。官至翰林學士、左贊善大夫。白居易曾多首詩中提及以此代指皇宮與宮廷,為紫禁文化的流傳起到重要作用。“朝從紫禁歸,暮出青門去。”在詩人眼中,紫禁就是皇城,就是朝廷,是無限美好的地方。

永樂帝

朱棣:1420年朱棣在北京建成新的皇宮並將其正式命名為紫禁城(今北京故宮)。紫禁城是迄今全世界保留最完整的古代宮殿群,是世界五大宮殿群之首,1987年被列為世界文化遺產。

清太祖努爾哈赤:努爾哈赤是清朝的奠基者,後金開國之君,1636年在瀋陽仿北京紫禁城建造成瀋陽紫禁城,清兵入關後,這裡成為陪都宮殿。後皇太極在這裡登基,承漢制建立大清國。

淵源

早在《三輔黃圖》便有提到“紫宮”,其中稱秦始皇“築鹹陽宮,因北門營殿,端門四達,以則

紫宮,象帝居!”“

紫宮”所指的就是

紫微宮,即紫微垣天宮,是紫禁文化的起源和出處,是皇家宮殿參考的設計母版。同時也是中天北極紫微垣,天宮所在之地;“禁”就是指禁止,意指宮殿是皇家重地,閒雜人等禁入其中。詩聖杜甫有詩云:“青春復隨冠冕入,紫禁正耐煙花繞。”

紫禁文化其實還與紫禁城有著千絲萬縷的聯繫,早在公元1420年明成祖朱棣建成紫禁城,紫禁城也被稱為“紫禁”即皇帝的居所,從而成為封建皇朝的權利的象徵。

此外,紫禁一詞,漢、唐、宋、元時代就已經產生,並且在詩人和皇家成為人間至美繁華宮殿象徵。唐詩仙、詩聖、詩魔都有關於“紫禁”的詩句描述。

解讀

第一種解讀:

中國古代天文學家曾把天上的恆星分為

三垣、

二十八宿和其他星座。

三垣包括

太微垣、

紫微垣和

天市垣。紫

微垣在三垣中央。中國古代天文學說,根據對太空天體的長期觀察,認為紫微星垣居於中天,位置永恆不變,因此成了代表天帝的星座。是天帝所居。因而,把天帝所居的天宮謂之

紫宮,有“紫微正中”之說。

而“禁”,意指皇宮乃是皇家重地,閒雜人等不得來此。

封建皇帝自稱是天帝的兒子,自認為是真龍天子;而他們所居住的皇宮,被比喻為天上的紫宮。他們更希望自己身居紫宮,可以施政以德,四方歸化,八面來朝,達到江山永固,以維護長期統治的目的。

由此可見,“紫禁文化”即紫禁城文化,這個文化由來己久,是在中華民族“皇帝”一詞誕生之前就存在的文化。而皇帝也正是為了向至高無上的“老天爺”套近乎,才將自己居住的皇宮稱為“紫禁城”。

第二種解讀:

“紫禁文化”在另外一個角度,也指禁忌學習的紫微星文化。

《

封神演義》第一個封的神叫“伯邑考”,是周文王的大兒子,原本是這大周天下繼承者;伯邑考為救父親,把王位傳給弟弟,甘願入朝歌當人質;他又義正嚴詞拒絕妖女妲己的引誘,寧死不屈也不苟且。伯邑考被紂王割去四肢、萬刃剁屍,最後做成肉餅去試探周文王。伯邑考成為伐紂戰爭的第一個犧牲者,因而被封為中國神話傳說中第一位紫微星。他的魂魄到了南天門,太白金星就將他安在紫微星宮,命為尊貴之神,代表尊貴、權力、帝皇。這也就是“

紫微斗數”中以紫微星為首的原因所在。

周文王又是“文王八卦”創立者,精通星相占卜,著名東方預測學的紫微斗數由此誕生,它只在皇家欽天監流傳,觀測天體運轉、國運興衰;皇家天文學嚴禁民間學習和流傳,形成禁忌學說。“紫禁文化”與紫微星文化的聯繫正是由此而來。

紫禁城

紫禁文化

紫禁文化真實的“紫禁”絕不只是一座皇城,絕不只是一座宮殿,而是5000年中國統治藝術的縮影,中華民族文明上下5000年,有4900年是皇權社會。如今皇帝雖然退出了歷史舞台,但紫禁作為民族文明標記,依然在文化傳播中發揮著重要作用。

相關神器

華夏九鼎

鼎

鼎王顏【唐】

惟天為大,惟帝堯則之。惟道為大,惟黃帝得之。南華經曰:道神鬼神帝,生天生地。黃帝守一氣,衍三墳,以治人之性命,乃鑄鼎茲原。鼎成上升,得神帝之道。原有為谷之變,銘記鑄鼎之神。銘曰:“道神帝,帝在子人。大哉上古,軒轅為君。”

中華鼎由此而生,在其後很長時間,鼎承擔起傳承國運的使命。

夏朝初年,夏王大禹劃分天下為九州,令九州州牧貢獻青銅,鑄造九鼎,象徵九州,將全國九州的名山大川、奇異之物鐫刻於九鼎之身,以一鼎象徵一州,並將九鼎集中於夏王朝都城。《史記.封禪書》:“禹收九牧之金,鑄九鼎。皆嘗亨鬺上帝鬼神。遭聖則興,鼎遷於夏商 。周德衰,宋之社亡,鼎乃淪沒,伏而不見。”

從夏禹開始,華夏九鼎,是中國的代名詞,以及王權至高無上、國家統一昌盛的象徵。夏朝、商朝、周朝三代奉為象徵國家政權的傳國之寶。戰國時,秦、楚皆有興師到周王城洛邑求鼎之事。周顯王時,九鼎沒於泗水下。後世帝王非常看重九鼎的權利象徵與意義,亦曾屢次重鑄九鼎,武則天、宋徽宗也曾鑄九鼎。後世再鑄九鼎已經沒有當初九鼎的神奇與偉大。黃帝第一個鑄鼎,到禹鑄九鼎代表王權,九鼎在,國就在。至秦滅東周,遷鼎而沒,九鼎代表中國氣運的時間達 1800餘年。

傳國玉璽

九鼎丟失之後,秦始皇腦洞大開,設計新的國家標誌和權力象徵。

玉璽

玉璽這就是傳國玉璽。

玉璽,皇帝的印章專用名稱為“璽”,又專以玉質,稱為“玉璽”;玉璽共有六方,為“皇帝之璽”、“皇帝行璽”、“皇帝信璽”、“天子之璽”、“天子行璽”、“天子信璽”,在皇帝的印璽中,有一方玉璽不在這六方之內,這就是“

傳國玉璽”。“傳國玉璽”又稱“傳國璽”,為秦以後歷代帝王相傳之印璽,乃奉秦皇之命所鐫。其方圓四寸,上紐交五龍,正面刻有李斯所書“受命於天,既壽永昌”八篆字,以作為“皇權神授、正統合法”之信物。

嗣後,歷代帝王皆以得此璽為符應,奉若奇珍,國之重器也。

得之則象徵其“受命於天”,失之則表現其“氣數已盡”。凡登大位而無此璽者,則被譏為“白版皇帝”,顯得底氣不足而為世人所輕蔑。由此便促使欲謀大寶之輩你爭我奪,致使傳國玉璽屢易其主,輾轉於神州赤縣凡二千餘年。最終銷聲匿跡,如今杳無蹤影,令人扼腕嘆息。

傳國玉璽,自秦始皇登基,至後唐末主李從訶自焚遺失,凡 1200 餘年。

這期間,傳國玉璽是皇權和國家統一的象徵和信物。

紫禁宮殿

紫禁,代指帝王之宮殿,亦指

紫禁城。

紫禁宮殿

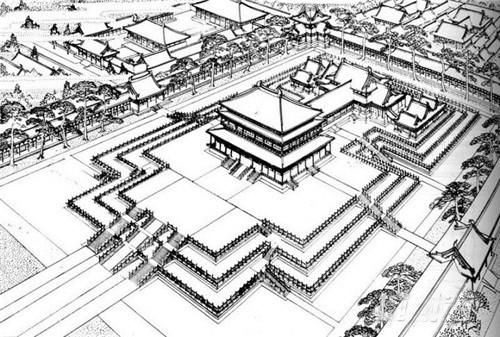

紫禁宮殿後來,南北宋的大內皇宮、元忽必烈的大元宮城、朱元璋和朱棣的南北紫禁城以及努爾哈赤建造的瀋陽紫禁城,皇家規制和文化傳承,都是源自紫微垣天宮的美妙構思。

為什麼中國每個朝代都會延續紫禁宮殿的規制,來設計和營造自己的權力中心?

因為紫禁,就是宮殿文化,就是“中道思想”的載體,是中華民族大統一、大團結和民族大融合的活化石和歷史見證。每個大朝代建造的皇宮,都是在完成了大統一使命之後,開始營造的。

紫禁宮殿所傳承的民族精神和人文智慧,隨著時代發展而不斷變化,但是其大統一的象徵和內涵始終沒變。紫禁宮殿文化,

在中國傳承時間超過5000年,宮殿代表有紫微城、紫禁城等。

相關宮殿

阿房宮

阿房宮於秦始皇三十五年(前212年)建造

阿房宮於秦始皇三十五年(前212年)建造阿房宮,被譽為“天下第一宮”,是中國歷史上第一個統一的多民族中央集權制國家——秦帝國修建的新宮。

始皇三十五年(前212年),在渭河以南的上林苑中開始營造朝宮,即阿房宮。由於工程浩大,始皇在位時只建成一座前殿。

司馬遷的《史記·始皇本紀》中寫道:阿房宮前殿,東西五百步,南北五十丈,殿中可以坐一萬人,殿下可以樹起五丈高的大旗。四周為閣道,自殿下直抵南山。在南山的峰巔建宮闕,又修復道,自阿房宮渡過渭水直達鹹陽。秦時一步合六尺,三百步為一里,秦尺約0.23米。如此算來,阿房宮的前殿東西寬690米,南北深115米,占地面積8萬平方米,自然足以容納萬人。

長樂宮

長樂宮漢高帝五年(公元前202年)九月至七年(公元前200年)二月建

長樂宮漢高帝五年(公元前202年)九月至七年(公元前200年)二月建長樂宮是漢高祖劉邦根據秦朝的興樂宮改建而成。漢高祖七年(前200年),劉邦從原本居住的櫟陽城,入主業已改建完工的興樂宮,並更名為長樂宮,配和同年修建的另一座宮殿——未央宮,稱長樂未央,寓意“永遠快樂,無窮無盡”。

長樂宮是西漢初年的皇宮,高帝劉邦七年遷都長安後,即在這裡接見群臣與朝會諸侯,為當時的政治活動中心。

長樂宮整個占地面積約6平方公里,約占全城總面積的六分之一,四周建有圍牆。2003年發掘的四號宮殿(據考古研究為臨華殿)遺址有2000平方米,房子為半地穴式,鵝卵石鋪地後砂漿抹平地面,牆壁塗有白灰,並飾有奪目的彩繪壁畫,通道和台階鋪有精美的印花磚。

未央宮

未央宮漢高祖七年(前200年)基礎修建

未央宮漢高祖七年(前200年)基礎修建未央宮因在長樂宮之西,漢時稱西宮,為漢高祖七年(前200)在秦章台基礎上修建,同年自櫟陽遷都長安。

漢惠帝即位後未央宮基本建成,開始成為主要宮殿。作為吉語,“未央”的意思很簡單,就是沒有災難,沒有殃禍,含有平安、長壽、長生等意義。漢人喜以此命名,反映了當時追求長生不老、延年益壽的社會思潮的盛行。

自未央宮建成之後,西漢皇帝都居住在這裡,成為漢帝國200餘年間的政令中心,所以在後世人的詩詞中,未央宮已經成為漢宮的代名詞。西漢以後,未央宮仍是多個朝代的理政之地,隋唐時也被劃為禁苑的一部分,存世1041年。

大明宮

大明宮,原名永安宮,是唐長安城的三座主要宮殿(大明宮、太極宮、興慶宮)中規模為一百一十座,稱為“東內”。大明宮是當時全世界輝煌壯麗的宮殿群,其建築形制影響了當時東亞地區的多個國家宮殿的建設。大明宮占地350公頃,是明清北京紫禁城的4.5倍,被譽為千宮之宮、絲綢之路的東方聖殿。

大明宮

大明宮 此外,

武則天跟大明宮的建成和定名有很大關係。史書上明確記載,從公元660年10月以後唐高宗因為有病——不是雙目失明,可能是眼睛高度近視吧——越到後面越嚴重,因此病委託武皇后處理政務,指揮策劃修建了大明宮,當時叫蓬萊宮,後來又叫含元宮。到長安元年,也就是公元701年10月武則天重返長安,11月就下令改含元宮為大明宮,從公元701年農曆11月開始一直叫大明宮。

上陽宮

上陽宮總面積約8平方公里, 是

大明宮的2.5倍,乃唐朝規模最大的宮殿群。

上元年間,司農卿

韋弘機造。

唐高宗晚年常居此

聽政,

武則天退位後便居住在此;

唐玄宗經常在上陽宮處理朝政和舉行宴會;唐代宗

李豫出生於上陽宮。上陽宮分為東西兩宮 ,共有六大組團,依據地形地勢分布,自然環境十分優越,氣勢雄偉,風景秀美,唐朝詩人

王建有詩讚曰:“上陽花木不曾秋,洛水穿宮處處流。畫閣紅樓宮女笑,玉簫金管路人愁。”

紫微城(洛陽宮)

紫微城是中國歷史上

絕無僅有的皇宮,其建築藝術可謂

登峰造極。尤其在

武則天時代是全世界最輝煌壯麗的宮殿群,形制上

驚世駭俗、風貌上別具特色,使之成為世界一大奇觀。

紫微城占地面積約4.2平方公里,是明清北京紫禁城的六倍;宮內有別殿、台、館3500多所 ,宮室合9990餘區。

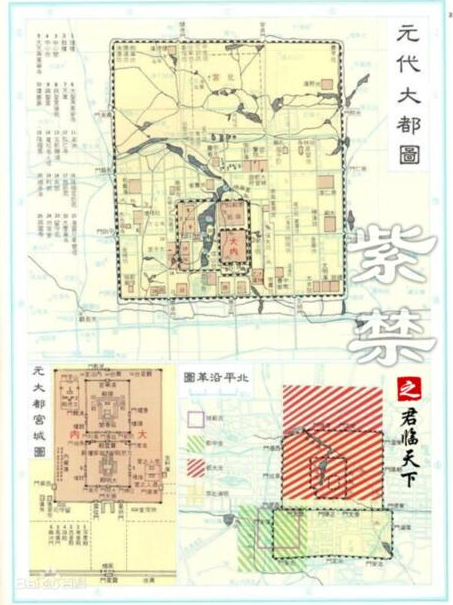

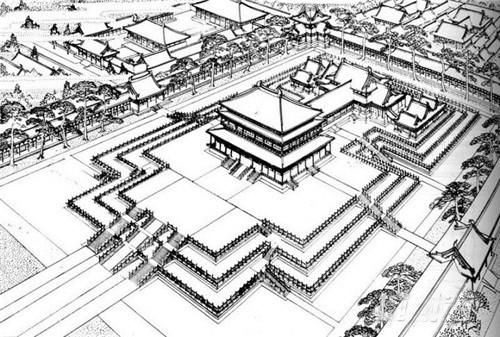

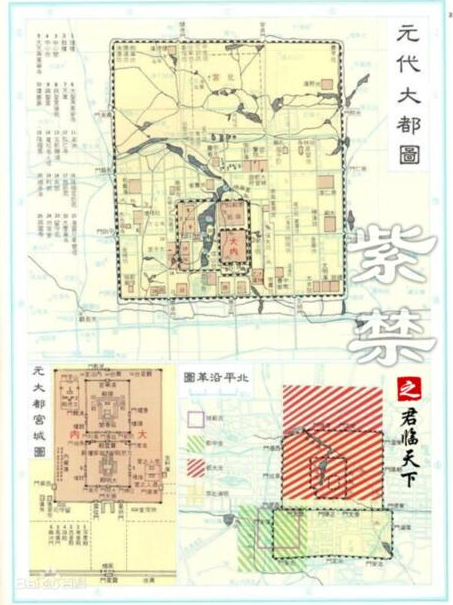

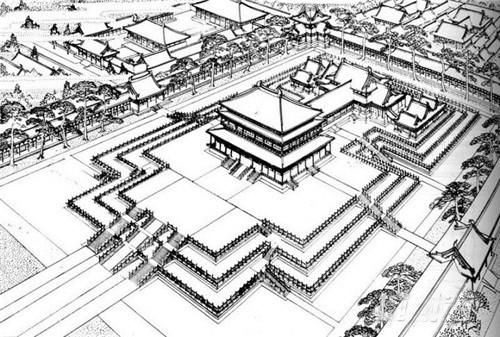

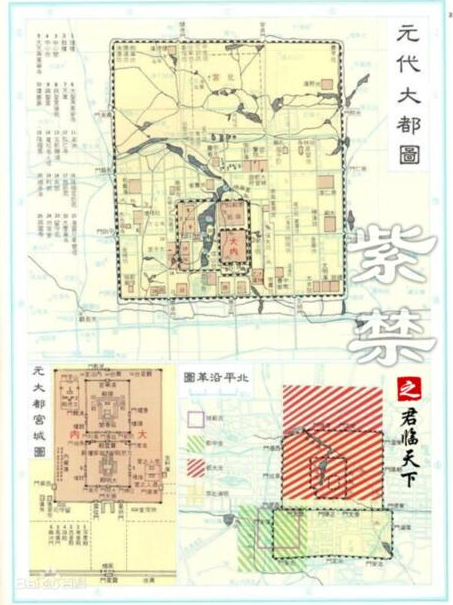

元大內(皇宮)

忽必烈遷都燕京後,乃居住於城外的金代離宮——大寧宮內。至元四年(1267年),開始了新宮殿和都城的興建工作。中書省官員劉秉忠為營建都城的總負責人,阿拉伯人也黑迭兒負責設計新宮殿。

元大內(皇宮) 建於1267年

元大內(皇宮) 建於1267年 至元二十二年(1285年)時,大都的大內宮殿、宮城城牆、太液池西岸的太子府(隆福宮)、中書省、樞密院、御史台等官署,以及都城城牆、金水河、鐘鼓樓、大護國仁王寺、大聖壽萬安寺等重要建築陸續竣工。至元二十二年,發布了令舊城(金中都故城)居民遷入新都的詔書:“詔舊城居民之遷京城者,以資高及居職者為先,仍定製以地八畝為一份,其地過八畝或力不能作室者,皆不得冒據,聽民作室”。

多年來,元大都和元大內(皇宮)的所在一直撲朔迷離。直至2017年故宮考古發現元大內遺址,明確其位置處於故宮隆宗門西附近區域。

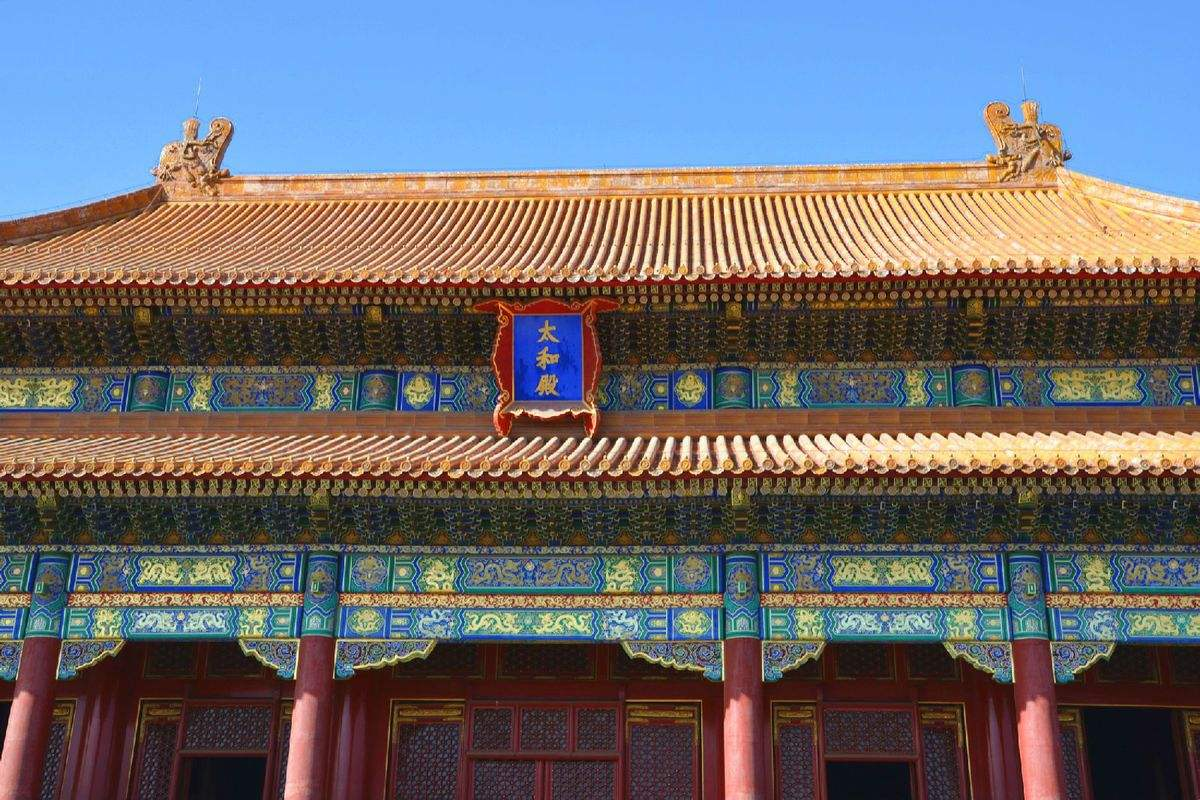

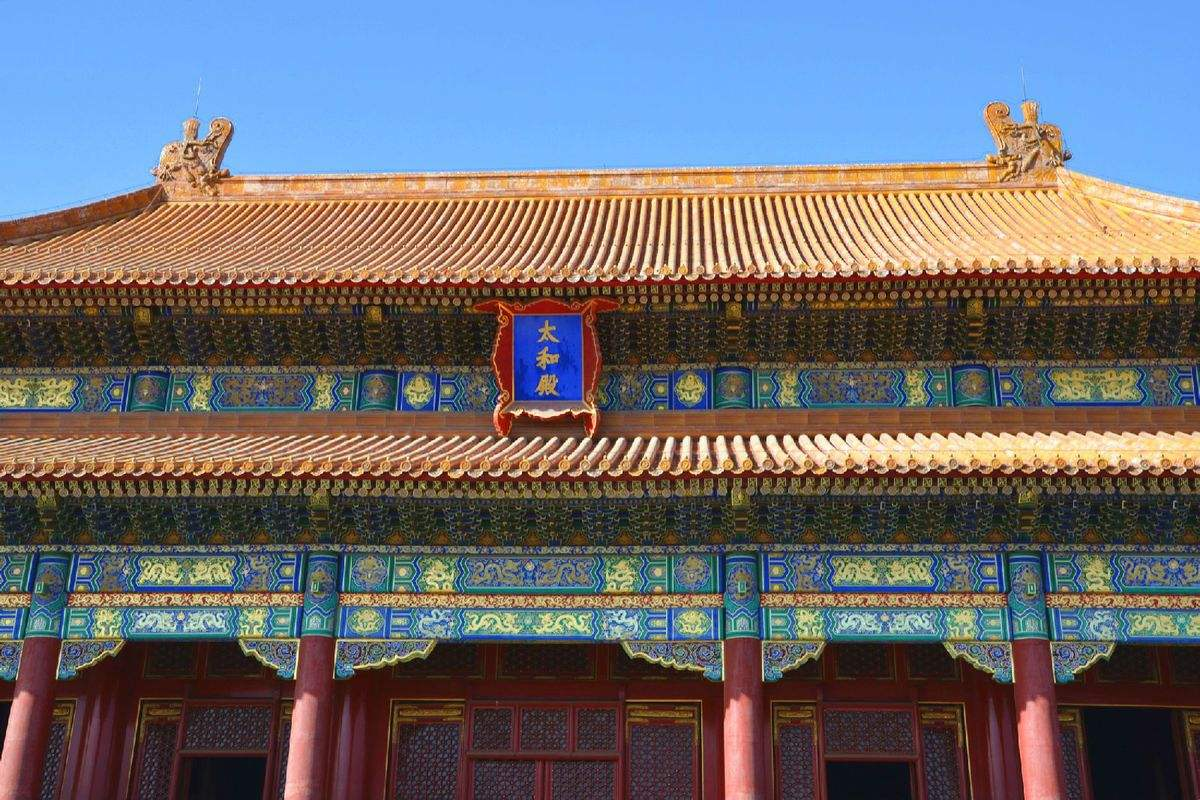

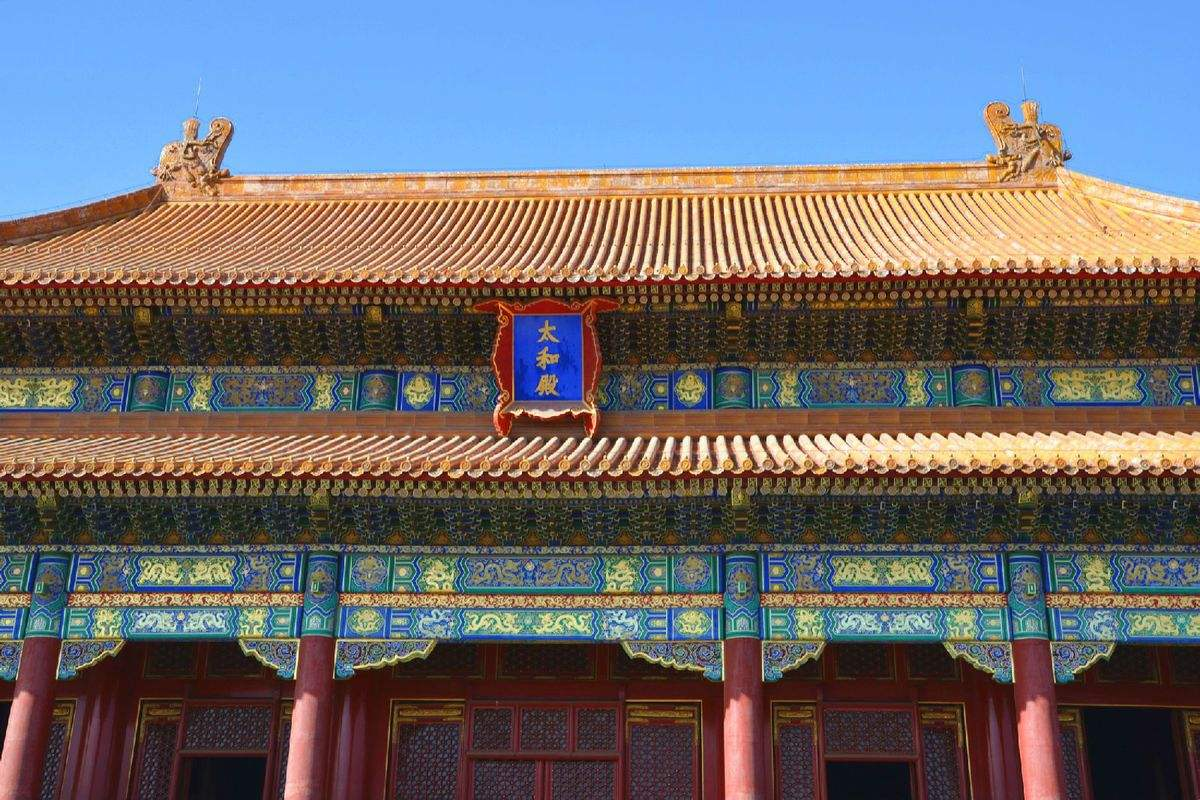

紫禁城(北京故宮)

中國

故宮別稱是

紫禁城,占地72萬多平方米,有樓宇8000餘間,建築面積15萬平方米。故宮是明、清兩代的皇宮,是我國現存大且完整的古建築群。明成祖

朱棣決定遷都北京,永樂4年(1406年)始建,永樂18年基本建成,在500年歷史中有24位皇帝曾居住於此。其中,明朝有14位皇帝,而清朝有10位皇帝。雖經明清兩代多次重修和擴建,紫禁城仍然保持了原來的布局。

紫禁城是中國宮殿文化的活化石,是中華民族建築智慧和皇家藝術的標誌性作品。

故宮明清兩代公元1368~1911年建

故宮明清兩代公元1368~1911年建相關詩詞

年代:宋 作者: 李清照

微寒應候。望日邊六葉,階蓂初秀。愛景欲掛扶桑,漏殘銀箭,杓回搖斗。慶高閎此際,掌上一顆明珠剖。有令容淑質,歸逢佳偶。到如今,晝錦滿堂貴胄。榮耀,文步紫禁,一一金章綠綬。更值棠棣連陰,虎符熊軾,夾河分守。況青雲咫尺,朝暮重入承明後。看彩衣爭獻,蘭羞玉酎。祝千齡,借指松椿比壽。

年代:宋 作者:向子湮

有懷京師上元,與韓叔夏司諫、王夏卿侍郎、曹仲谷少卿同賦。

紫禁煙花一萬重,鰲山宮闕倚晴空。玉皇端拱彤雲上,人物嬉遊陸海中。

星轉斗,駕回龍。五侯池館醉春風。而今白髮三千丈,愁對寒燈數點紅。

年代:唐 作者: 白居易

朝從紫禁歸,暮出青門去。

勿言城東陌,便是江南路。

揚鞭簇車馬,揮手辭親故。

我生本無鄉,心安是歸處。

年代:唐 作者: 王維

芙蓉闕下會千官,紫禁朱櫻出上闌。才是寢園春薦後,

非關御苑鳥銜殘。歸鞍競帶青絲籠,中使頻傾赤玉盤。

飽食不須愁內熱,大官還有蔗漿寒。

紫禁文化

紫禁文化 鼎

鼎 玉璽

玉璽 紫禁宮殿

紫禁宮殿 阿房宮於秦始皇三十五年(前212年)建造

阿房宮於秦始皇三十五年(前212年)建造 長樂宮漢高帝五年(公元前202年)九月至七年(公元前200年)二月建

長樂宮漢高帝五年(公元前202年)九月至七年(公元前200年)二月建 未央宮漢高祖七年(前200年)基礎修建

未央宮漢高祖七年(前200年)基礎修建 大明宮

大明宮 武則天時代的紫微城

武則天時代的紫微城 元大內(皇宮) 建於1267年

元大內(皇宮) 建於1267年 故宮明清兩代公元1368~1911年建

故宮明清兩代公元1368~1911年建

紫禁文化

紫禁文化 鼎

鼎 玉璽

玉璽 紫禁宮殿

紫禁宮殿 阿房宮於秦始皇三十五年(前212年)建造

阿房宮於秦始皇三十五年(前212年)建造 長樂宮漢高帝五年(公元前202年)九月至七年(公元前200年)二月建

長樂宮漢高帝五年(公元前202年)九月至七年(公元前200年)二月建 未央宮漢高祖七年(前200年)基礎修建

未央宮漢高祖七年(前200年)基礎修建 大明宮

大明宮 武則天時代的紫微城

武則天時代的紫微城 元大內(皇宮) 建於1267年

元大內(皇宮) 建於1267年 故宮明清兩代公元1368~1911年建

故宮明清兩代公元1368~1911年建