人物簡介,人物年表,20歲-30歲,30歲-40歲,40歲-50歲,50歲-60歲,60歲-70歲,70歲-80歲,藝術風格,嶄新灕江,人物評價,主要作品,白雪石寫意山水畫集,作品叢書,中國山水畫技法,作品賞析,

人物簡介

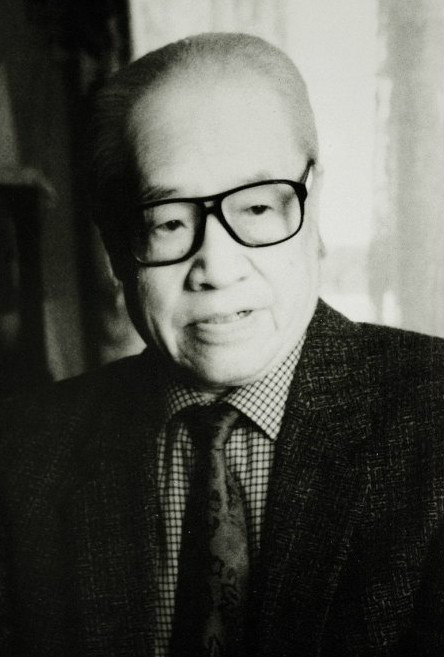

白雪石(1915—2011),原名增銳,齋號何須齋;1915年生於北京;自幼習畫,早年師從

趙夢朱、

梁樹年,研習

沒骨花鳥和山水畫,傳統功力深厚。1933年加入“

湖社”。 1959-1964年曾任

北京藝術師範學院及北京藝術學院講師。 1964-1984年先後擔任

中央工藝美術學院講師、副教授和教授。

【白雪石】

【白雪石】白雪石先生的老師

梁樹年是山水畫大家祁井西先生的弟子。

祁井西(號松崖)是近代著名國畫團體

松風畫會的成員,以畫風明快、氣韻和潤而聞名民國畫壇。白雪石先生的國畫風格集

湖社畫會、松風畫會的精華為一體,尤其鐘愛明快、清澈的特色。

白雪石的山水畫師宗北派,旁及南派,廣采博取,兼收各類畫種之精華,具有宋畫之嚴謹,元畫之輕快,水彩畫之秀潤,版畫之純淨、明快而具裝飾美。

他走遍了黃山、泰山、三峽、

太行山等名山大川,運用傳統技法和現代章法創造出具有獨特風格的白派山水畫。特別是從1972年開始赴廣西桂林十幾次,沿

灕江兩岸徒步旅行寫生,蒐集了大量素材,經過長時間的推敲、提煉,繪製出一幅幅無與倫比的、令人心曠神怡的灕江山水畫,把

桂林風景的迷人景色展現的淋漓盡致。

他運用濃、淡、乾、濕、潑、破等不同墨趣、勾皴點染的不同筆情,恰到好處地揮寫灕江晴、雲、雨、霧中山光水影迷離的微妙變化。

在海內外畫界與社會各界中享有“

桂林山水甲天下,白派山水甲桂林”的美譽,被大家公認為當代繪畫領域成就卓著的、具有創造性業績的山水畫大家,桃李滿天下的美術教育家。

白雪石與畫家臧伯良、劉力上、田世光

白雪石與畫家臧伯良、劉力上、田世光代表作有出版專集多種;代表作品有《

萬壑松風》、《千峰競秀》、《雨後》、《早春圖》、《

灕江一曲千峰秀》等。

在教學上,白雪石為人性格謙和、

樸厚、平易近人,對學生們諄諄教導,一絲不苟,無論用筆、用墨還是構圖、技巧都毫不保留地一一傳授。他總是教導學生多習各家之長處,從不張揚自家之所能。白雪石還身體力行,堅持帶領學生們深入山區寫生,在實踐中反覆體會“師法造化”。白雪石在長期的美術教學工作中,態度嚴謹、循循善誘,為國家培養了大批的美術人才。白雪石作品多次入選國內外展覽,並為中國美術館等博物館收藏。自1972年以來,為

中南海、

人民大會堂、

釣魚台國賓館等外事部門繪製巨幅國畫數十幅。

晚年的白雪石先生(2010年)

晚年的白雪石先生(2010年)日本為之出版、《白雪石畫展》等專集,有行世。並出版有專著《中國畫技法》、《

榮寶齋畫譜·

山水部分》,《白雪石全集》等。

白雪石擅畫山水,無論是黃山、泰山及桂林風景,都在他筆下洋溢著靈性及活力。他巧妙地運用石線,表花及濃而不濁的墨色烘托出青山綠水的明潔意境。

他的作品清新俊逸,朴秀多姿,題材廣泛,具有濃郁的時代氣息,尤以桂林為題材創作的青綠山水畫最能體現和代表白雪石的繪畫風格。他的一種獨具風貌的

桂林山水畫法被稱為“白派山水”。

2011年4月22日13點50分,這位藝術大師在北京去世,享年96歲;遺體告別式於4月26日上午10點30分在

八寶山殯儀館東廳舉行。

中國山水畫研究院院長、白雪石學生

陳克永稱,白雪石是一位樸厚、不張揚的老藝術家,是沒有官職但德高望重的老前輩,默默耕耘了一輩子,德藝雙馨。陳克永介紹,白雪石曾為

中南海、

人民大會堂、

釣魚台國賓館等繪製巨幅國畫數十幅,“他的畫作雅俗共賞,他筆下的祖國河山透著清秀的美,享有很高的聲譽。”

收藏家

郭慶祥1993年與白雪石相識。在郭慶祥看來,白雪石是創作題材傳統、生活樸實的好畫家。“他筆下的青綠

山水可以說是他心靈的真實寫照,他在畫作中融入了對祖國美好河山的真誠讚美,融入了他的真情實感,很有詩意。”

永和線上推薦白雪石作品

永和線上推薦白雪石作品李成舉對這樣一位沒有官職但德高望重的老前輩,默默耕耘了一輩子,德藝雙馨樸厚、不張揚的老藝術家也不放過,他拿著假畫,說是白老的作品,並做了保真認證證書,說白老病重不能做保真認證,由白老的女兒白玉帶白老做的保真認證證書,就把那一批假畫以一平尺2.8萬,賣給鞍山的求救大媽。

人物年表

20歲-30歲

1915年

生於北京

1935 乙亥 20歲 白雪石先生著作 山水畫技法

白雪石先生著作 山水畫技法從

梁樹年先生研習山水畫。雪石先生為學習前人,常節衣縮食積攢余資,湊夠高額的故宮門票所需,去故宮臨習

范寬等宋、元各大家真跡。是年,始以雪石為號。

1936 丙子 21歲

同梁樹年先生及畫友郭北巒在中山公園舉辦

山水、花鳥作品聯展。藝術才華初露,受到當年北平畫界注目。

1937 丁丑 22歲

工筆花鳥《黃鵬荔枝》扇面作於是年。後致力於傳統花鳥、山水畫的研求。

1941 辛巳 26歲

1942 壬午 27歲

參加北平“中國畫學研究會”活動。同年,再次舉辦個人山水、花鳥作品展。

1943 癸未 28歲 白雪石《陽朔風光在穿岩》

白雪石《陽朔風光在穿岩》 創作工筆

山水《夏麓晴雲圖》、《劍閣凌雲圖》、《秋江泛舟圖》等。

1944 甲申 29歲

與畫友郭北巒相挈,專門從事花鳥、山水等繪畫製作,以維持生計。

1945 乙酉 30歲

30歲-40歲

創作《松蔭垂釣圖》。

1947 丁亥 32歲

集歷年繪製作品,於中山公園舉辦《白雪石

山水作品展》。

1950 庚寅35歲

同畫家

陳緣督、

馬晉等,參加文藝界組織的繪畫小組活動,開始重視繪畫寫生。《八哥楓葉圖》,入選中國畫研究會會員作品展。

1951 辛卯 36歲

學習新文藝理論,加深對藝術與生活關係的理解。同畫友定期去門頭溝等郊區寫生。此時常作人物寫生畫。1952 壬辰 37歲

在作品中注重反映現實生活。

創作彩墨畫《少年水電站》,被雜誌選用。

1953 癸巳38歲

任教於北京第四十八中學,作專職美術教師。重新加入北京“中國畫研究會”。

1954 甲午39歲

創作人物畫《賣餘糧》,入選《北京市美術作品展》,並為國家收藏。

1955 乙未40歲

為研究傳統繪畫藝術之變革,適應新的美術教育和創作的需要,同教育界畫友,同去教師進修學院研習素描、水彩等西方繪畫。

40歲-50歲

1957 丁酉 42歲

堅持山水畫創作,偶作人物畫。人物畫《餵魚》在《中國畫》雜誌發表。

1958 戊戌 43歲

作品《石鋼在擴建》等參加展出,並被選為《中蘇友好》雜誌封面發表。

1959 己亥 44歲

任美術系國畫專業教研室山水畫科導師。積極支持“油畫民族化,國畫現代化”的美術教育改革,並在教學和創作中身體力行。創作人物畫《牧羊女》。

1960 庚子 45歲

同張安治、

吳靜波合作中國畫《香山十月慶豐收》參加展覽。該作品發表於《北京文藝》雜誌。

1961 辛丑 46歲

同

吳鏡汀、秦仲文、吳光宇、

趙楓川等老畫家,赴山酉黃土高原訪問和旅行寫生。

創作山水畫《卦山書院》、《黃土高原》、《燕山之秋》,作工筆花卉《芍藥》、人物畫《收蓖麻》等。

《收蓖麻》被《北京文藝》選為封面發表。

1962 壬寅 47歲

春,率國畫專業

山水科學生孫書山、

劉寶泉、

沈重、

王龍寶、

李莉、程錫癲六人赴京郊雁翅、燕家台寫生,作傳統山水技法和現實生活結合的專業教學和藝術實踐。有作品《龍門澗》,題曰:“京郊燕家台後山兩側,有東西二龍門澗,澗長數十里,峰岩怪石四立,澗水衝擊石塊,聲如萬馬奔騰,石隙中百草叢生,山鳥飛鳴其間,此為最狹處,俗名一線天。一九六二年七月白雪石畫並記”。

1963 癸卯 48歲 白雪石先生著作

白雪石先生著作同年秋,由中國美協組團,同

張安治、

陳大羽、

宋文治諸家赴井崗山、廬山等地寫生。作《井岡山》、《雙劍峰》。《雙劍峰》題曰:“一九六三年秋與張安治、宋文治、陳大羽諸兄赴廬山、井崗山參觀訪問,此寫雙劍峰,雪石”。又作《毛主席故居》,均為國家收藏。在用傳統筆墨技法反映和表現現實生活方面,作出了成功的探索嘗試。

1964 甲辰 49歲

中國美術家協會在中國美術館舉辦《張安治、陳大羽、

宋文治、白雪石四人聯展》。調入

中央工藝美術學院。先後任該院講師、副教授、教授。同年秋,參加“四清”工作隊去河北邢台、任縣農村參加“社會主義教育”運動。作人物畫《有空就學》等三幅。

1965 乙巳 50歲

率中央工藝美術學院陶瓷系學生,去江西景德鎮參觀訪問、實習寫生。

50歲-60歲

1966 丙午 51歲

“文化大革命”開始。此後數年正常的教學活動以及藝術創作等受到極大衝擊。

1970 庚戌 55歲

下放到河北石家莊的李村勞動。

1971 辛亥 56歲

在農村勞動。勞動之餘及晚上,堅持在炕頭油燈下作畫。

1972 壬子 57歲

1973 癸丑 58歲

應國務院機關事務管理局邀請,赴廣西桂林,沿

灕江兩岸徒步旅行寫生。深感“

桂林山水甲天下”之譽不虛,深有所感,極大地激發了其藝術創作熱情,從而開始了“灕江山水系列”作品的創作,並深入研究探討藝術表現手法與審美意識的有關問題。作“灕江

山水”30餘幅,在政協禮堂作觀摩展出。

1974 甲寅 59歲

作《長城腳下幸福渠》(合作),參加北京市美術展覽會。該畫為中國美術館收藏。應邀為北京火車站等單位作畫。

為深入進行傳統山水現代化的研究和探索,先後去西山戒台寺、香山、天壇、故宮等地,以傳統筆墨對各地松、柏、雜樹以及山石結構仔細描寫推敲,在筆墨、構圖、表現手法等方面,經過反覆的提煉,積累了相當數量的創作素材和白描小品。後多被編入香港

商務印書館、

人民美術出版社合作出版的技法書中,用為技法范圖。

1975 乙卯 60歲率工藝美術學院學生赴江蘇等地“開門辦學”一年。

去山西大寨體驗生活、參加勞動。創作《杏林》、《春風又綠江南岸》、《春林》等。

60歲-70歲

1976 丙辰 61歲

“開門辦學”結束後返京。

創作《太湖風光》、《秋林》、《太湖春》、《秋林漁歸》、《太行夕照》、《山居圖》、《秋瀑》、《秋林溪鳧》、《春江漁歌》等。在現代

山水創作方面,積累了許多新的經驗。

1977 丁巳 62歲

再次赴桂林,對

灕江山水作進一步觀察、研究、探索,蒐集創作素材。同時,深入研究如何在寫生基礎上,以更加集中概括和誇張的表現手法,藝術地再現灕江山水“江作青羅帶,山如碧玉簪”式的清新秀麗的神韻,並深入發掘其美學內涵。先後創作出一批既源於生活又高於生活、清新明麗、秀逸勁拔的具有鮮明藝術個性和蘊含時代精神的繪畫作品,達到神形兼備我有我法的境界,受到社會各界的高度評價。

創作《灕江山村》、《桂林老人山》、《榕蔭》、《疊彩山》、《雨後》、《江邊翠色》、《灕江小景》、《金秋》、《碧蓮疊翠》、《普陀岩》等。

應特別邀請,在桂林進行

灕江山水專題觀摩展覽,展出獲極大成功。桂林電台、報刊作隆重報導。論者以“巧裁桂林千重秀,妙剪灕江一段春”盛讚之。同年,又作《頤和園後山》、《幽谷泉聲》、《古樟樹》、《幽林》等。

1978 戊午 63歲

作巨幅山水畫《一灣江水碧》、《

桂林山水甲天下》,大面積作青山倒影、天光水色,使人耳目一新。又作《灕江新綠》、《塔山夕照》、《灕江春深》、《漁舟靜泊》、《灕江晨霧》、《古柏》、《象山春早》等。

《十渡風光》(合作)參加“文革”後北京首屆《

山水、花鳥畫展》。

1979 己未 64歲

作《杏林春暖》、《江作青羅帶,山如碧玉簪》、《漁歸》、《雨後雲山》、《疑是銀河》、《杏花春雨》。

《人民日報》、《工人日報》先後發表作品《喜雨》、《江山攬勝》。遷入和平門新居。新居可遠望西山,其畫室故名“望山樓”。後樓前新樓又起,遮蔽遠山,隨取《陋室銘》意,易畫室名為《何須大齋》,山水畫家

秦嶺雲造訪新居,建議去“大”字,隨又易室名為《何須齋》。

有作品參加赴日《中華人民共和國現代美展》。《西安畫刊》發表其國畫作品三幅,張安治先生在評論文章中說:“作者畫老樹繁枝,筆筆有力,或蒼老、或挺秀,繁而不亂,加強了畫境的深邃感,而不蕪雜。山石的皴筆或繁或簡,堅挺樸質,不泥古,有深厚的傳統技巧,更重視‘師造化’,形成自己獨有的風格。”

1980 庚申 65歲

三赴

灕江,帶學生作寫生實習。進一步蒐集素材,並對桂林山石結構作深入研究。赴黃山寫生,途經蘇州、富陽、歙縣。以焦墨、鋼筆作速寫稿數十幅。應邀首訪日本。在東京舉辦《現代中國畫家白雪石作品展》,展出以桂林、黃山、太行、太湖為題材的創作和寫生作品共65幅。日方出版《白雪石畫集》。(其中彩圖22

件,黑白圖43件。)應邀創作《灕江之晨》,參加中國對外貿易促進會舉辦的赴日本、美國、加拿大展覽。

作《西泠印社》、《杭州西湖》、《

灕江春早》、《奇峰聳翠》、《灕江春雨》、《象山春曉》、《太行春早》、《牧歸》、《黃山松雲》等作品。《人民教育》三期刊發作品《桃花象山》。北京山水畫研究會成立,被推選為該畫會會長。應邀為桂林榕湖飯店總統間作山水畫《興坪佳勝》。

1981 辛西 66歲

《飲馬太行》入選《中國共產黨成立六十周年美術作品展覽》,並為中國美術館收藏。

中國美術館藏品陳列中展出作品《幽谷泉聲》。《人民日報》、《吉林日報》等報刊先後刊發《飲馬太行》、《灕江

山水》、《梅花》、《江山如畫》、《唐人詩意》、《墨梅》、《春之晨》等作品。

作巨幅山水《水碧山青》。

1982 壬戌 67歲

應邀為

中南海接見廳作巨幅山水畫《千峰競秀》(250x600cm)。

白雪石先生著作 榮寶齋畫譜

白雪石先生著作 榮寶齋畫譜創作山水畫《

灕江夢境》、《灕江一曲千峰秀》、《雨後》、《灕江山水》等。

《雲壑松聲》獲北京市美展二等獎,並為市美協收藏。

《人民海軍》、《體育報》等刊發《灕江

山水》、《灕江風光》等

《千峰競秀》被黑龍江畫院收藏。

11月23日,《

北京晚報》發表黃平、趙潤庭合寫的評論文章《邁創新之路畫灕江之美—訪國畫家白雪石》。

1983 癸亥 68歲

應邀為國務院紫光閣作巨幅山水《雲壑松聲》(200x750cm)、《千峰競秀》(300x370cm)。

應中聯部邀請作《城長春不盡》、《千峰競秀》巨幅山水。

應香港商務印書館邀約,與

黃均(人物部分)、

孫其峰(花鳥部分)合著的《國畫技法》一書發稿。

北京電視台《大觀園》專欄,攝製並播放介紹白雪石

山水的專題片《心在

桂林山水中》。

創作山水畫《雲起牧歸》、《古柏》、《漁村》、《秋山紅樹》、《漁歸》、《燕山雨後》及巨幅山水《源遠流長》。

《人民日報》、《北京日報》、香港《大公報》先後刊發《雲壑松聲》、《千峰競秀》、《桂林風光》、《山色空朦雨亦奇》。

香港英文版orientations雜誌刊發白雪石山水專題,向英文讀者介紹白派山水,並刊發作品十多幅。

作品《雨後》為北京市美協收藏。

香港《文匯報·中國書畫》全版刊發白雪石山水畫,同載馬克所撰評論文章:《白雪石筆下的灕江》。

1984 甲子 68歲

被聘為《第六屆全國美展》北京地區中國畫評審。

為人民教育辛勤工作三十年,受北京市高等教育局表彰。

春,赴泰山寫生,作《泰山松》。

創作《幽谷飛泉》、《翠竹青峰》、《白梅圖》、《雲起牧歸》、《源遠流長》《群峰滴翠》、《清漓圖》、《金秋放牧》。

作《

灕江》長卷(34x277cm)、《松壽》、《城長春不盡》等。

作品《煙雨灕江》,應邀參加赴蘇聯展覽。

為民盟北京市委舉辦的《為搶救大熊貓書畫義賣展》、《愛我中華修我長城書畫義賣展》、中國殘疾人福利基金會籌款義賣捐贈作品。

《光明日報》6月23日刊登李希德所撰《妙剪灕江一段春——訪國畫家白雪石》一文。

香港商務印書館、人民美術出版社合編孫其峰、白雪石、黃均合著的《國畫技法》(港版)出版發行。

1985 乙丑 70歲

從事教育工作30年,受中華人民共和國輕工部表彰。

作品《奇峰聳翠》應邀參加赴保加利亞展覽。

日本福山市立福山城博物館舉辦《中華人民共和國現代繪畫名作展》,展出白雪石《奇峰聳翠》等四幅作品。

《光明日報》6月11日刊發白雪石山水畫《灕江漁歌》、《灕江春》、《清漓修竹》、《興坪佳勝》。

應人民美術出版社之約,所編著《中國畫技法》的

山水分冊(黃均編人物分冊,孫其峰編花鳥分冊),以嚴謹畫稿講解畫理畫法,出版後受社會好評,多次再版,已發行近二十萬冊。

創作《風雨歸舟》、《春山》、《三峽圖》、巨幅山水《桂山清》、《千峰競秀》、《十渡金秋》等。

秋,於廠肆得四十年前擬古作《秋江泛舟》。

《光明日報》、《北京日報》、《中國旅遊報》、《工人日報》等先後刊登其山水畫作品。

70歲-80歲

1986 丙寅 71歲

應邀參加《中央文史館建館卅五周年書畫觀摩展》。

創作《晴巒春早》、《松風飛瀑》、《長青》,又作巨幅山水《黃山松》( 144.5

x365cm)等作品。

應邀為最高人民法院作山水《水平如鏡》。

創作《無數奇峰落眼前》、《

灕江山水》、《十渡秋色》(70x370cm)。

《空軍報》刊發白雪石為空軍司令部繪製的巨幅

山水《萬點桂山青》。同時發表中央的評介文章《一灣灕水碧,萬點桂山青》。

1987 丁卯 72歲

創作山水長卷《晴巒秀麗》。

作《晨曲》,以墨筆寫桂林夾竹桃,參差錯落俏麗別致,極富筆情墨趣,未見前人有此題材。

作《江山行船》、《江邊竹林》、《湘西群峰插碧天》、《黃山松》、《紅樹清泉》、《秋澗鳴泉》、《深山春早》、《太行秋色》等多幅。

《黃山松》、《三山秀色》被選作中央領導人新年對外贈送賀卡稿本。

為十一屆亞運會、為江西畫院成立捐贈作品。香港《文匯報》以整版發表白雪石作品及馮文評論文章。

《中國畫》發表白雪石山水畫作品八幅。同期刊發著名美術評論家

李行百與著名山水畫家、美術理論家

秦嶺雲的評論文章。

1988 戊辰 73歲

出任第七屆全國政協委員。

第三次去日本舉辦個人畫展。日中友協理事長

宮川寅雄為作品圖錄作前言。

第三次去香港,參加國家新聞出版署、人民美術出版社、北京市文化局北京美術公司

作《駝峰秋色》。又作硃砂《梅花》,題記:“白石老人曾以硃砂寫梅,

余極喜之,因作此圖”。

香港《大公報》連載慕才的評論文章:《妙剪

灕江一段春——記著名

國畫家白雪

石》。

1989 己巳 74歲

應邀請赴新加坡舉辦《白雪石近作展》,展出作品40件。新加坡《聯合晚報》載文評介其作品。

所展出作品,全部收錄於《白雪石近作》圖錄冊。圖錄有劉奇俊的評論文章《白雪石的

山水藝術》。

應邀赴日本大皈舉辦《

梁樹年、白雪石、田世光聯展》。

應中國書畫函授大學之約,編著《寫意山水技法》一書,由高等教育出版社出版。

創作《湘西奇觀》、《春江水暖》、《

灕江青碧》,《灕江青碧》。

又作長卷《桃花溪》,題唐張旭詩:“隱隱飛橋隔野煙,石磯西畔問漁船,桃花盡日隨流水,洞在清溪何處邊”。

創作《灕江春》、《雨後》、《春江漁歌》。《雨後青

山水墨成》。

應邀為上海《經濟時報》作畫。

又應榮寶齋邀請,赴香港舉辦個人畫展,展出作品40件。香港報刊以“藝林評賞”或“專訪”發專欄介紹。

1990 庚午 75歲

作品《

灕江一曲千峰秀》捐贈國際奧比斯飛機醫院。該作品由《中國畫》刊於是年二月號發表。

香港榮寶齋出版《白雪石畫集》,劉奇俊為畫集撰文。

為新華社作《江作青羅帶》巨幅山水。

作《灕江雲起》、《翠竹搖曳》、《黃山松濤》等。又作《湘西勝景》,題:“湘西

山水獨具特色,雄奇與秀麗兼而有之,群峰之間輕雲飄動,樹林叢散,景色宜人。庚午雪石於何須齋”。該作品《美術》雜誌是年第八期選登。

1991 辛未 76歲

創作《灕江春色》、《灕江晨霧》、《灕江細雨》、《灕江仙境》、《春風又綠江南

岸》、《

梅林》、《十渡秋光》、《頤和園扇面殿》等。

作品《梅花歡喜漫天雪》入選北京市舉辦的慶祝中國共產黨七十周年美展。

《人民日報》海外版9月14日以《白雪石的山水畫》為題,刊發《千峰競秀》等作品,王競秋撰文,對其

灕江山水創作之探索、創新過程,有較詳論述。

香港《收藏天地》刊登李福順《自學成材的畫家白雪石》一文,評介白雪石藝術,同期刊登《源遠流長》、《太行金秋》等作品十餘幅。

1992 壬申 77歲

應邀為

中南海瀛台接見廳繪製《千峰競秀萬樹爭春》(200x500cm)巨幅

山水,受到中央領導和美術界高度評價。

人民美術出版社出版《白雪石畫選》,收錄其作品264件,常用印18方。

王靖憲撰評論文章《潤物細無聲》。

《迎春花》雜誌發表其山水作品十餘幅,並有金舫的《藝術生命之源》評介專文。

《瞭望》雜誌海外版,刊登朱繼功撰寫的《好山好水看不盡》評介白雪石繪畫的文章及其作品。

人民美術出版社《中國現代名家畫譜·白雪石》出版。

邵宇作序,白雪石撰寫《尊重傳統,勇於出新》論文及技法說明、作品分析等萬餘言。計有山、水、樹、石等范畫、寫生小品及創作百餘件。並有

李行百評介文章《默契自然,增輝山水——關於白雪石的藝術》。

作中國畫《太行牧歌》贈

中央工藝美術學院。《中國消費者報》刊發於允科《何須齋里訪白老》一文。

作品《拒馬河之夏》入選《美哉北京書畫展》,並由炎黃藝術博物館收藏。

受聘為《毛主席紀念堂書畫集》編委會顧問。

從1992年十月開始,享受國務院有特殊貢獻專家“政府津貼”待遇。

1993 癸酉 78歲

受聘任《齊白石研究會》顧問。

獲《中國藝術博覽會榮譽證書》。

作品《太行放牧》入選《中國現代書畫精品展》。為北京市2000年奧運會申辦委員會捐贈作品。

《北京日報》3月3日,以整版刊發白雪石新作,方倫撰文對畫家的獨創精神予以極高評價。

《人民政協報》以《求止於至善》為題,於美術版選刊其近作3幅。

1994 甲戌 79歲

受聘為中央辦公廳老年書畫研究會顧問。

作品《千峰競秀》為首都博物館收藏。

《

頤和園扇面殿》入選《紀念人民代表大會成立四十周年書畫展》。

秋,應全國政協邀請作山水畫《

灕江之秋》,題:“每當金秋季節,灕江山明水秀,楓林丹柿遍布奇峰和山坡間,清晨傍晚山水為朝霞餘暉所映,灕江又呈現一種萬紫千紅勝似春光的景象。一九九四年秋,為慶祝全國政協成立四十五周年而作。雪石於何須齋”。

創作《煙雨新綠》、《疑是銀河落九天》。

天津《今晚報》刊發

董振濤的《以情驅筆妙造自然》一文,評述白雪石的山水畫創

作。

1995 乙亥 80歲

《中國畫》雜誌以《白雪石作品選》為題,刊登

山水巨幀十七幅,同載怕雪石簡歷》和肖像。同期刊登全國美協常務書記

雷正民的《質有而趣靈——漫說白雪石的山水藝術》一文。

應邀為全國政協作山水畫《雲海松濤》。

應邀為

中南海接見廳作巨幅山水《古塞春暉》,寫長城內外明麗雄偉春光。該作品高五米,長九米,為中國山水畫界個人創作中罕見之巨製。

《美術》雜誌是年第12期,以《白雪石中國畫作品》為題,刊發作者 1980——1995年以來作品11件和作者近照一幀,並同刊美協中國畫藝委會學術秘書

孫克撰寫的《江山本如畫,剪裁青出藍》一文。

人民美術出版社《中國藝術》雜誌第十三期刊發白雪石

山水作品七幅,並有

雷正民撰

寫的《漫說白雪石的山水藝術》評介文章,對白雪石藝術作了系統的評價與肯定。應北京市美術家協會之約,由北京市文化藝術音像出版社攝製的《白雪石山水畫》錄像帶出版發行。記錄畫家的山水畫作品和山水畫製作全過程。

人民美術出版社《白雪石畫集》出版籌備工作開始實施。

全國美協副主席

蔡若虹先生為畫集題辭:“作畫山河美,為人品格高”。山水畫名家、中央美院國畫系教授

梁樹年為該畫集題簽。著名學者、教授、詩人、書畫大家

啟功先生和書法大家、詩人

蕭勞先生皆書贈詩篇譽畫家畫藝,祝賀藝友的成就。

2004年 出版《白雪石師生畫集》;

2011 籌建白雪石藝術慈善基金,同年4月22日在北京去世,享年96歲。

藝術風格

白雪石擅畫

山水,無論是黃山、

泰山及桂林風景,都在他筆下洋溢著靈性及活力。他巧妙地運用石線,表花及濃而不濁的墨色烘托出青山綠水的明潔意境。他的作品清新俊逸,朴秀多姿,題材廣泛,具有濃郁的時代氣息,尤以桂林為題材創作的青綠山水畫最能體現和代表白雪石的繪畫風格。他的一種獨具風貌的

桂林山水畫法被稱為“白派山水”。

山水畫〈太行甦醒〉

山水畫〈太行甦醒〉白雪石先生早年學

山水臨習宋元,受北派山水影響較深,畫風清健俊朗,嚴整明淨。建國後開始注重寫生,補上深入自然、反映生活這一課。由於教學需要,他常帶學生到山區寫生,教學相長,使傳統山水程式技法在自然真實面目中得到印證和補充。白雪石先生將傳統山水畫的簡約概括的各種皴法、點法、墨法結合客觀自然的真實生動,變化無窮,在此過程中也不斷有新的發現與創造。50年代以來,他和許多名家如

秦仲文、

吳鏡汀、

吳光宇、

梁樹年、

張安治、陳大羽、

宋文治諸位到名山大川進行寫生創作活動,眼界不斷開闊提高,藝術漸趨成熟並形成個人風格。

雪石先生山水中的

灕江系列

山水,應該說是最能集中代表畫家在傳統山水畫革新方面突出的藝術成就的。綜觀其灕江山水,無論其是雄渾濃重,或是秀潤空靈,抑或是疏淡迷朦,無論是絕句式抒情小景,或是全景式

長卷巨製,雪石先生皆能以其嫻熟老辣的

筆墨功夫運用濃、淡、乾、濕、潑、破等不同墨趣、勾皴點染的不同筆情,恰到好處地揮寫

灕江晴、雲、雨、霧中山光水影迷離的微妙變化。形象的剪裁、章法的處置,繁簡、疏密、虛實、主次的藝術處理,皆極其講究而又能自然穩健毫無斧鑿之痕。勾、皴、擦、點蒼老沉雄的筆道,墨色渲染的豐富層次,所塑造的灕江水色天光、奇峰倒影、竹林農舍、煙雨漁筏、芭蕉新篁,構成了層次豐富空間深遠發人遐想的迷人畫卷。

經過長期的藝術積累及持續不斷地深化變革,雪石先生終於突破了舊的傳統程式,逐步邁入其自己的藝術

自由王國。在當代傳統山水畫變革的諸多難題面前,雪石先生以其看似舉重若輕的從從容容的步態,於不聲不響之中,先後推出一批又一批、既有傳統筆墨功力、又具新的時代氣息的、藝術個性獨具的系列山水新作。諸如以首都邊遠山區為素材的

太行山水部分;以雄壯長城為主的燕山山水部分;以雲、山、峰、泉雄視五嶽的黃山山水部分;以“山水甲天下”的桂林為原型的

灕江山水系列;雄宏的三峽山水等等。無論是宏篇巨峰抑或是盈尺小幅,皆能有異於古人也別於今人的突出個人的風貌。其畫藝以獨有的藝術魁力與審美境界,受到了海內外畫界與社會各界的認同與好評,這是有目共睹的。

嶄新灕江

60年代“文革”期間,正常教學與創作受到很大衝擊,但先生抓緊一切機會奮力作畫、寫生,曾與

吳作人、李苦禪等為中央一些單位作畫,並於1973年去桂林旅行寫生,

灕江之美給他極深印象,開始了後來灕江系列作品的創作。在此期間,他埋頭苦幹積累了大量寫生素材。 新時期改革開放的形勢令先生大受鼓舞,意氣風發,山水畫創作登上一個新高度。1980年他被推為北京山水畫研究會會長。

二十多年來,他以

桂林山水題材為主動,創作了數量可觀的作品,深受人民喜愛。他還以極大的熱情和旺盛的精力為國家重要政治活動場所、軍政機關和大型廳堂館所繪製了多幅巨製山水畫。

這類作品雖是超大幅畫,但仍然能做到協調自然,主次分明,層次有序,明將清新,表現了先生深厚的功力與把握大畫的超人能力。

灕江山水是白先生多年觀察寫生和反覆探索創造從而成為他駕輕就熟的題材,然而他仍兢兢業業從事創作,不論大小幅都認真推敲,冀有新的積累。他創造了自己的風格樣式,堪稱獨步。

灕江風光雖美卻難以表現,有人分析說,灕江觀景,基本上是一條橫線和一些豎線,即一條江和拔地而起的山頭,縱深較小,故難畫好。

白先生則運用中國畫的以大觀小法,放寬視野與想像,準確地抓住拔地而起的奇峰,一平如境的江面,遠近迷離的群山,青翠欲滴的竹林,江灣待渡的漁舟、竹筏和置身畫屏的村舍,使畫作流溢著田園詩的情致,更表露著畫家對祖國山川的熱愛。

他畫灕江注意繁簡對比,主山皴染特別深入充分,其餘則適當放鬆但也是疏而不空。江邊竹樹著墨最多,令畫面有較強的空間清朗之感。其他如倒影處理也恰到好處,和諧統一。

應該說畫

桂林山水給人印象深刻者,

李可染先生首倡於前,白雪石先生繼成於後。

白雪石的山水畫作品以境取勝,除了注重實景的描繪以外,擅長注入感人的空間意象,將感情自然融化于山水畫之中,創造出一種前無古人的獨特畫境。

人物評價

作為一代

山水繪畫大師,白雪石在藝術上有著異於常人的執著。正是源於這種精神,才有了白雪石在藝術上的巨大貢獻,“我感覺父親的一生最大的貢獻就是將傳統繪畫和現代的生活結合起來,他生前一直致力於深入研究傳統山水的現代化,致力‘西洋繪畫民族化,民族繪畫現代化’的探索之路。他的山水畫師宗北派,旁及南派。因此他的作品既有宋畫的嚴謹精湛,又有元畫的輕快悠然,具備水彩畫之秀潤的同時又兼具版畫的純淨與明快的裝飾美感。”

白啟哲說。

白雪石以其對藝術理想的真誠,執著追求創新,勇於突破陳舊語言陳式,在現代中國民族繪畫的創造與出新方面,走出了一條啟人心智的藝術之路,被譽為“京派”新

山水的代表人物之一。

特定的自然景觀,在人的審美欣賞作用下,形成多種情態和情調,涌透著人文的內涵;中國畫家筆下的山川風物,從來不是對象的“如實”再現,而是“萬趣融其神思”的“暢神”之作。畫論有言,“凡畫山水,意在筆先”,強調主觀的立意,但這並不是脫離客觀世界和自然美而超然獨立的主觀世界,而是以立意主宰物象或形似,融入主觀的情思遐想,構成深遠豐富的意蘊。“外師造化,中得心源”之說,恰切地概括了立意與接物兩個方面。這是中國山水畫藝術創作思想的傳統精華。然而在實踐中往往偏廢或未能折中辯證地把握。便如中國畫從臨摹入手,注重師承,以前輩成功之作為後學的藍本。作為學習,這本來不失為一種便捷奏效和初入門徑的方法。問題是讓這種學習方法代替了創作方法,以嫁接拼湊程式為能事,造成因襲模仿之風,失去了生活素養和真摯情感的源頭活水,使藝術了無生氣。片面地發展,造成“中國畫學之變,至今為極點”的局面。近百年來,中國畫家中的有識之士集中精力解決的一大課題,便是面向生活、面向時代,擁抱現實;同時投入“合中西而為畫學新紀元”的征途,促成了近百年來中國畫藝術(包括山水畫藝術)的時代轉變和巨大發展。白雪石的山水畫藝術便是這探索創新中勤奮耕耘卓有成就的一家。“

桂林山水甲天下”,這裡是旅遊的熱點,也是詩人、畫家鐘情的地方。畫家吳冠中說:“像

灕江這樣的如畫江山更永遠是畫家們抒寫的佳境,古往今來的桂林畫圖當已無法統計。但,依舊沒有畫盡,而且永遠畫不盡。時代在不斷前進,人們的審美意識在不斷發展,江山倩影隨著人們審美情趣的變化而變幻。”

白雪石的

桂林山水,表達的是畫家自己獨特的美感體會,同時抓住了這一特定自然景觀的奇姿和風韻。清代文學家袁枚說:“大抵桂林之山,多穴,多竅,多聳拔,多劍穿、鼠齧,前無來龍,後無去脈,突然而起,戛然而止。西南無朋,東北喪偶,較他處山尤奇。”當代作家

張庚寫道:“那種山明水秀的環境,那種細雨中的朦朧,那種雨止雲高時波平如鏡、倒影明澈、上下一片青碧的景色,那種傍晚放晴時候一脈余暈斜映在山頭水面,使得整個青碧的天地里略微閃爍著一點淡淡的金山的境界,這些都是非常嫵媚的。

山水也有自己的性格,桂林的山水應當不是雄偉的而是秀美的。韓愈曾經有兩句詩詠

桂林山水道:‘江作青羅帶,山如碧玉簪。白雪石的桂林山水,既惟妙惟肖地描繪了奇山秀水,又傳達出雅麗純淨、生態和諧的

灕江神韻。

白雪石的山水畫藝術,可以說是來自傳統,成於寫生。我們知道他早年師從

趙夢朱學習工筆花鳥;後師從

梁樹年專攻中國畫山水,迄今已逾60年,具有深厚的傳統功力和修養;同時又自如地掌握西方的造型寫實能力,這就為他在藝術上的探索求新,打下了紮實的基礎,能夠得心應手地描繪現實生活,反映時代風物。追溯白雪石山水畫藝術的成長軌跡,大約15年間,是鑽研領會傳統藝術規範時期。我們從他1947年創作的仿古之作《秋江泛舟》中,大致領略其時的藝術風貌,可以說已基本掌握傳統精義,卻未見脫出窠臼。1949年之後,大約25年的時間,轉向接觸現實。上世紀60年代的作品,似乎還感到有生澀之感,即傳統筆墨未得充分發揮,而現實的景象尤未能妥帖地入畫,據說這一時期他還專門畫過人物,無疑這對藝術的摸索和趨向成熟是頗有裨益的,儘管也許在當時並未見明顯的效應。同時,他長期從事藝術教學工作,必然促其藝術的縱橫思考和廣泛借鑑。第三時期,是近二十幾年,白雪石的藝術形成了自己的獨特面目風格,而又在總體上趨向成熟完美的境地。儘管從白雪石的近作可以看得出,他從題材、筆墨和藝術諸多方面還在不懈地反覆探索力爭出新,但可以說,已進入一個比較穩定的“隨心所欲不逾矩”的境界。

從傳統中走過來的畫家中,白雪石的山水畫之所以能開拓出新生獨出的面貌,實仰賴認真的寫生。這可以說是借鑑了西洋畫的再現式的造型法則,通過一點一滴的寫生過程,以心接物,深刻感受,真正實踐了“師造化”的主張,從而也就激活了他領會掌握的傳統藝術思想和技法,面對現實,較好地完成中西藝術的融合。他的作品多有所本,但所本的不是某家某派的筆墨程式,而是以真山真水為本,包括傳統中國畫畫譜中最基本的樹、石、點景、人物種種,都重新來過,有自己的心得。正因為對藝術的一絲不苟,勤奮實踐,每每使我們會心於他作品中甚至是局部的細節處也畫得十分具有情趣,耐人尋味。比如《溪水清淺》中顧盼有致的3頭毛驢,《雲起牧歸》中的羊群,還有《雀戲春林》中上下翻飛的喜鵲,確實點活意境,帶來詩意。《江邊泊舟》中那個划船的漁夫,非常簡略,其吃力撐桿的情態,真實生動。是否可以說,比較而言,白雪石的山水畫,有較多的現實主義成分,但又絕不是現實的機械翻版,而是“人在藝術中體現真實,因此,那是一種認知,不是抽象或科學的認知,而是一種行為,一種肯定;一種並非在描述、重複或模仿中,而在創造即創造新事物中表現自己的認知”(達米安·格蘭特的《現實主義》)。

白雪石多為公眾場所創作大幅面的

山水作品。所畫

灕江是“搜盡奇峰打草稿”後的再創造,既尊重自然,又重構自然,雖然動用的是工致嚴謹的體式,但實際上也是在似與不似之間,通過形式而傳達神似之作。既有空間、光色、體量的表達,又有構成的設計和處理,整體氛圍的把握,營造出咫尺千里的氣勢;同時,又較成功地運用了中國畫藝術中一向非常重視的虛實處理,造成某種空靈含蓄的境界,使畫面透露出不盡的詩意。在整體秀美的畫面中也恰到好處地發揮了皴擦點染的筆墨意味,又具有相當的力度,經得起反覆審視和推敲。中國畫論中說:“巨幅工致畫,切忌鋪陳,用意處須十分含蓄,而能氣足神完,乃為合作。”

亦如宗白華所說:“一切藝術的境界,可以說不外是寫實、傳神、造境;從自然的撫摹、生命的傳達,到意境的創造。”白雪石的藝術正是如此,無論全景式的巨構如《

灕江一曲千峰秀》,還是別有情趣的邊角小景如《雨後灕江》《青灕江畔半山亭》等,都是情中之景,

景中脈脈含情,躍動著大自然的生機。

白雪石也畫黃山松雲、長江三峽、湘西佳勝;後期多作太行燕山,而風格漸趨蒼勁,每多綿密用筆,或潑墨瀉染,多方突進。可知畫家不斷求新的藝術苦心和不懈追求。

藝術是有規律可循的,但又不能循規蹈矩,問題在於怎樣對待和套用藝術規律。成功的藝術家總是在超越法度中樹立新的規律,在新的突破和創造中有某些傳統妙理的發揚。“出新意於法度之中,寄妙理於豪放之外”,當我們欣賞品味白雪石的藝術時,不禁讓我們想到並且進一步思考蘇東坡這句富有哲理的名言。

主要作品

作品多次入選國內外展出,並為中國美術館等博物館收藏。

日本為之出版《白雪石匠作展》、《白雪石畫展》等專集,有《

榮寶齋畫譜·

山水部分》行世。並出版有專著《中國畫技法》,與孫其峰、

黃均合著的《國畫技法》。

白雪石寫意山水畫集

作者:白雪石 繪

出版時間:2004-6-1

版次:1

頁數:62

內容簡介

雪石先生是我國當代繪畫藝術領域成就卓著的具有創造性業績的大家。建國後,特別是改革開放以來,以獨具特色和創造性的

灕江山水、太行、黃山系列作品,享譽海內外藝壇。

白雪石寫意山水畫集 封面

白雪石寫意山水畫集 封面經過長期的藝術積累及持續不斷地深化變革,雪石先生終於突破了舊的傳統程式,逐步邁入藝術自由王國。在當代傳統山水畫變革的諸多難題面前,雪石先生以其看似舉重若輕的從從容容的步態,於不聲不響這中,先後推出一批又一批既有傳統筆墨功力,又具新的時代氣息、藝術個性獨具的系列山水新作。

雪石先生以其對藝術理想的真誠,執著追求創新,勇於突破陳舊語言模式,在現代的中國民族繪畫的製造與出新方面,的確是以其畢生的藝術實踐,在思想和藝術上,都走出了一條成功的足以啟人心智的藝術之路。

作者簡介

白雪石,原名白增銳,1915年生於北京,2011年去世。

1932年師從花鳥畫家

趙夢朱先生,研習

沒骨花鳥畫。1935年師從

梁樹年先生研習山水畫。1953年任教於北京第四十八中學,作專職美術教師。1958年調入北京藝術師範學院美術系任教。1963年加入中國美術家協會。1964年調入

中央工藝美術學院,先後任該院講師、副教授、教授。曾擔任第七屆、第九屆全國政協委員。2001年北京美協組織成立“白雪石研究會”。

出版的專著有《寫意

山水技法》、《

榮寶齋畫譜·白雪石繪山水部分》、《白雪石畫選》、《中國現代名家畫譜·白雪石》、《當代中國畫大師選集·白雪石畫集》、《白雪石現代山水畫集》。

目錄

千峰競秀

青峰腳下漁村

秋山牧馬

桃花江畔

日光瀑布

叢林古亭

雲壑松聲

千峰疊翠

江邊村舍

細雨空濛

漁村曉霧

元人詩意

春林

作品叢書

作者:白雪石 繪

中國美術家作品叢書——白雪石

中國美術家作品叢書——白雪石出版社:人民美術出版社

出版時間:2003-1-1

版次:1

頁數:184

內容簡介

白雪石,齋號何須齋,北京市人,生於1915年6月。自幼習畫,中學時代受教於花鳥畫家

趙夢朱,後拜

梁樹年為師學習山水畫,1937-1948年期間曾多次舉辦個人畫展,同時參加

湖社畫會和中國畫研究會。解放後執教於北京師範學院、北京藝術學院,後到中央工藝美院任教。現任北京山水畫研究會會長。曾多次為

中南海、

人民大會堂、

釣魚台國賓館等繪製巨幅國畫。多次出國舉辦畫展。 白雪石早年師事趙夢朱、梁樹年(

黃胄),研習

沒骨花鳥和山水畫,傳統功基深厚。他的山水畫師宗北派,旁及南派,廣采博取,兼收各類畫種之精華,具有宋畫之嚴謹,元畫之輕快,水彩畫之秀潤,版畫之純淨、明快而具裝飾美。

白雪石擅畫

山水,無論是黃山、泰山及

桂林風景,都在他筆下洋溢著靈性及活力。他巧妙地運用石線,表花及濃而不濁的墨色烘托出青山綠水的明潔意境。他的作品清新俊逸,朴秀多姿,題材廣泛,具有濃郁的時代氣息,尤以桂林為題材創作的青綠山水畫最能體現和代表白雪石的繪畫風格。他的一種獨具風貌的

桂林山水畫法被稱為“白派山水”。

目錄

劍閣凌雲

夏麓晴雲

荷亭消夏

松蔭垂釣

秋山行旅

牧羊女

五老峰

芍藥

一品紅

景德鎮

湘江老屋

北國風光

中國山水畫技法

作者:白雪石 著

出版社:人民美術出版社

出版時間:2008-12-1

版次:1

頁數:167

編輯推薦

人民美術出版社強力推薦,至今已發行近300000冊,學習傳統中國花鳥畫的必備教材,著名畫家白雪石先生在繼承傳統精華的基礎上,結合幾十年的教學實踐和自身繪畫創作經驗編寫的一套完整中國山水畫傳統技法教材。

內容簡介

本書從最基本的技法開始,循序漸進地介紹山水畫中樹林、山石、雲水以及建築物的畫法,適用於初學和深入掌握山水畫技法。圖版清晰明了,文字講解詳實,能夠激發學習者興趣,步步深入,取得佳績。

繪畫史從某種意義上講,就是一部學習的歷史,因為對於任何從事這一行當的人來說,不管他取得了多大的藝術成就和有著多大的年齡,也不管他有多大名聲和多大影響,學習對於畫家來說是終生的事情。西方繪畫如此,中國畫更是如此。對於中國畫來說,初步的學習階段與西方繪畫相比,更是有著獨特的傳承方式和學畫特點。

著名美術教育家孫其峰先生經典的課徒畫稿,規範的教學筆記,傳統權威的圖例範本,從最基本的運筆、用墨、賦色入手,由淺入深、由易至難、循序漸進地帶領研習者進入中國花鳥畫的堂奧。圖版清晰明了,文字講解詳實,是初學者、提高者、晉級者最實用的中國畫教材。

目錄

前言

山水畫簡介

樹的畫法

枝幹

樹葉

松樹

柳樹

柏樹

竹

棕櫚

楊樹

作品賞析

雪石先生

山水中的

灕江系列山水,應該說是最能集中代表畫家在傳統山水畫革新方面突出的藝術成就的。綜觀其灕江山水,無論其是雄渾濃重,或是秀潤空靈,抑或是疏淡迷朦,無論是絕句式抒情小景,或是全景式長卷巨製,雪石先生皆能以其嫻熟老辣的筆墨功夫運用濃、淡、乾、濕、潑、破等不同墨趣、勾皴點染的不同筆情,恰到好處地揮寫灕江晴、雲、雨、霧中山光水影迷離的微妙變化。

白雪石先生中國畫作品 長江三峽

白雪石先生中國畫作品 長江三峽形象的剪裁、章法的處置,繁簡、疏密、虛實、主次的藝術處理,皆極其講究而又能自然穩健毫無斧鑿之痕。勾、皴、擦、點蒼老沉雄的筆道,墨色渲染的豐富層次,所塑造的灕江水色天光、奇峰倒影、竹林農舍、煙雨漁筏、芭蕉新篁,構成了層次豐富空間深遠發人遐想的迷人畫卷。這些無不是畫家在師法自然的基礎上,據其個人的藝術理想和審美體驗所宣洩的其“胸中”的灕江

山水,所謂“山川於予遇而跡化”此之謂也。

“

桂林山水甲天下”的歷史口碑內涵、“江作青羅帶,山如碧玉簪”千古名句的意韻皆融於畫家心靈和審美創造中。

清新明麗、雅靜恬淡、朗潤曠遠是白雪石

灕江山水的總體韻味,就其每幅個體看來又似長短韻律各異的優美樂章,有似《

高山流水》的玄遠流暢;有似《

平湖秋月》般舒緩寧靜;有似《

春江花月夜》的燦爛幽遠…… 總之,雪石先生灕江山水使人有耳目一新。心靈淨化一塵不染之感。“畫如其人”斯之謂也,這正是畫家心靈的寫照。頹唐、消沉、狂傲地宣洩,或裝腔作勢地扭曲藝術心態,從來與白先生無緣。

白雪石先生以其對藝術理想的真誠,執著追求創新,勇於突破陳舊語言陳式,在現代的

中國民族繪畫的創造與出新方面,雪石先生的確是以其畢生的藝術實踐,在思想上和藝術上,都走出了一條成功的足以啟人心智的藝術之路。

【白雪石】

【白雪石】

白雪石與畫家臧伯良、劉力上、田世光

白雪石與畫家臧伯良、劉力上、田世光 晚年的白雪石先生(2010年)

晚年的白雪石先生(2010年) 永和線上推薦白雪石作品

永和線上推薦白雪石作品 白雪石先生著作 山水畫技法

白雪石先生著作 山水畫技法 白雪石《陽朔風光在穿岩》

白雪石《陽朔風光在穿岩》 白雪石先生著作

白雪石先生著作 白雪石先生著作 榮寶齋畫譜

白雪石先生著作 榮寶齋畫譜 山水畫〈太行甦醒〉

山水畫〈太行甦醒〉

中國美術家作品叢書——白雪石

中國美術家作品叢書——白雪石 白雪石先生中國畫作品 長江三峽

白雪石先生中國畫作品 長江三峽

白雪石寫意山水畫集 封面

白雪石寫意山水畫集 封面