基本介紹

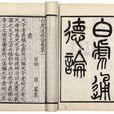

- 書名:《白虎通義》

- 又名:《白虎通》

- 作者:班固

- 原版名稱:《白虎通德論》

《白虎通德論》是一本書,東漢漢章帝建初四年(79年)朝廷召開白虎觀會議,由太常、將、大夫、博士、議郎、郎官及諸生、諸儒陳述見解,“講議五經異同”,意圖...

《白虎通義》是中國漢代講論五經同異,統一今文經義的一部重要著作。班固等人根據漢章帝建初四年(公元79)經學辯論的結果撰集而成。因辯論地點在白虎觀而得名。...

白虎觀,漢代宮觀名。漢章帝建初四年(公元79年)會學者於此,講五經同異,成《白虎通德論》書。在未央宮中。...

章帝時,以史官兼任記錄,奉命把討論結果整理成《白虎通義》,又稱《白虎通德論》。永元元年(公元89年),大將軍竇憲奉旨遠征匈奴,他參與謀議,竇憲在政爭中失敗自殺...

《三綱六紀》出自《白虎通德論》卷七,作者是班固。本書主要內容講述了三綱即:君為臣綱,父為子綱,夫為妻綱。六紀即:諸父有善,諸舅有義,族人有序,昆弟有...

《傷寒論》、《金匱要略方論》、《本草綱目》、《千金翼方》等)1700萬字兵書(...白虎通義 白虎通德論本五經異義 皇清經解本周易集解 古經解匯函本...

天人感應與災異說最終在《白虎通德論》中規定下來,給漢代政事帶來很大的影響。在漢代,天人感應思想占了統治地位,劉向,劉歆、班固都承認政治得失,可以導致災異變怪...

《論功歌詩》,是漢代詩人班固的作品之一。班固,史學家班彪之子,字孟堅,東漢官吏、史學家、文學家。撰《白虎通德論》,善辭賦,有《兩都賦》等。...

孫詒讓隨父南歸,得元大德本《白虎通德論》、阮校刻本《薛尚功鐘鼎款識》、舊抄本《水心別集》,始事鑑藏善本並治金文之學。1865年(同治四年乙丑),父衣言應...

天子在古代政權里是爵稱;王者父天母地,為天之子也。中國文化注重修德與立功;東漢《白虎通德論》講:天子(tiān zǐ) 者,爵稱也。王者父天母地,為天之子也...

《白虎通德論·謚》 《禮記諡法》曰:「翼善傳聖謚曰堯,仁聖盛明謚曰舜,慈惠愛民謚曰文,強理直謚曰武。」 《新書·道術》 心省恤人謂之惠。 《新序·善...

《白虎通德論·崩薨》: 堯皆僭痛之,舜見終,各一也。 《新書·瑰瑋》: 擅退則讓,上僭者誅,故淫侈不得生,知巧詐謀無為起,奸邪盜賊自為止,則民離罪遠矣...

東漢班固《白虎通德論·封禪》:德至鳥獸則鳳皇翔,鸞鳥舞,麒麟臻,白虎到,狐九尾,白雉降,白鹿見,白鳥下。狐九尾何?狐死首丘,不忘本也,明安不忘危也。必九尾...

會後他按章帝的旨意,將會議記錄整理成《白虎通德論》(《白虎通義》) [35-36] 集當時經學之大成,使讖緯神學理論化、法典化。 [37] ...

東漢白虎觀會議,旨在統一經說,泯今文經學內部的紛歧。班固以古文學家而奉敕撰《白虎通德論》,綜合今文諸儒經說,注釋名詞術語,以神學為指歸,遂勒成一代今文經...

到後來的漢代石刻畫像及磚畫中,常有九尾狐與白兔、蟾蜍、三足烏之屬列於西王母座旁,以示禎祥,九尾狐則象徵子孫繁息(見《白虎通德論·封禪篇》)。“食人”之傳...

除蘭台令史,遷為郎,典校秘書,潛心二十餘年,修成《漢書》,當世重之,遷玄武司馬,撰《白虎通德論》,征匈奴為中護軍,兵敗受牽連,死獄中,善辭賦,有《兩都...

因經學家多分歧,集中諸卿、博士等於白虎觀講議五經同異,並命班固將討論結果整理成書,名為《白虎通德論》(又稱《白虎通議》《白虎通》),這部書系統地吸收了...