理論發展,研究實例,特徵描述,理論聯繫,常用術語,

理論發展

“種群”指在一個特定的時間裡,占據一定空間的同一個物種的有機體的集合。1969年萊文斯首次提出了“異質種群”概念,將其定義為“一個種群的種群”(a population of populations)。並且為了區分這兩個不同層次的種群概念,用局部種群來表示傳統意義上由一群個體組成的種群,用異質種群表示一組局部種群構成的種群。真正為異質種群生態學奠定理論框架和方法論基礎的是芬蘭科學院院士漢斯基。異質種群研究的核心是將空間看成是由生境斑塊構成的網路,探討這些斑塊網路中的多個局部種群的空間結構和動態。它是種群的概念在一個更高層次上的抽象或概括。一個典型的異質種群需要滿足以下四個條件:

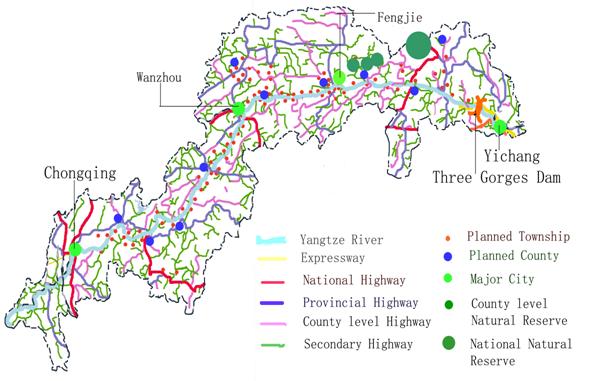

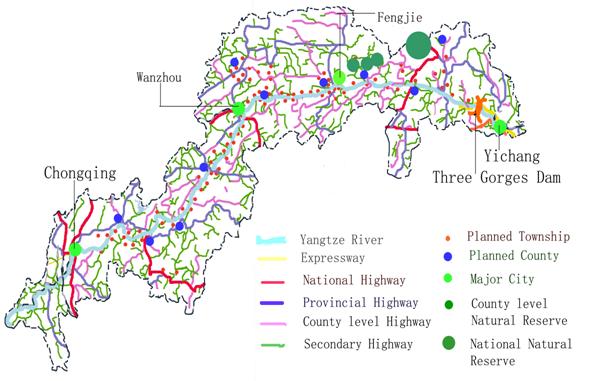

1、適宜的生境以離散斑塊形式存在,這些離散斑塊可以被局部繁育種群所占據。 對長江流域異質種群的保護現狀

對長江流域異質種群的保護現狀

對長江流域異質種群的保護現狀

對長江流域異質種群的保護現狀2、即使是最大的局部種群也有滅絕風險。

3、生境斑塊不可過於隔離而阻礙局部種群的重新建立。

4、各個局部種群的動態不能完全同步。

研究實例

已研究的類群包括網蛺蝶、弄蝶、鼠兔、地鼠等。但是最成功的例子是對慶網蛺蝶的研究。慶網蛺蝶的生境是乾草地,集中分布在芬蘭西南的阿蘭群島,其陸地面積為1500平方公里,包含著1600個以上的生境斑塊。其主要的研究思路是通過野外調查進行有關的數據分析,最重要的是找出斑塊面積、隔離程度與局部種群滅絕及重建之間的關係。通過已獲得的數據,可以看到一些規律:如斑塊面積越大,其被網蛺蝶占有的百分比就越高;斑塊之間的距離越遠,被占有的百分比就越低等等。這一方法不僅僅局限於空間格局本身,而更重要的是揭示對生態過程的了解和解釋。通過這一探討可以了解:

◆滅絕機率:隨種群數量的下降而上升;隨鄰近斑塊中蛺蝶數量的減少而上升;隨擬寄生蜂密度的上升而上升;隨家畜牧食強度的增長而上升。

◆遷出率:隨斑塊面積的減小而上升;隨同物種個體數的減少而上升。

◆遷入率:隨蜜源植物的減少而減少;隨斑塊面積的減小而減少。

◆斑塊占有率:斑塊面積及宿主植物的豐度起正效應;隔離程度及家畜的牧食起負作用。

積累了以上數據,還可以通過已建立的關聯函式模型進行種群預測。通過關聯函式模型計算出在不同斑塊大小、不同隔離程度下的斑塊占有率的擬合曲線。反覆計算,就可以預測異質種群長期存在的機率曲線。

特徵描述

Levins所強調的是一個異質種群隨著時間的變化所表現出的行為,如同在經典種群生態學中將種群定義為在一個有限時間內具有相互作用的同種個體的集合一樣,一個異質種群也可以被看作是一個在有限時間內具有相互作用的局部種群的集合。在這裡所謂有限時間是指因為每一局部種群都有可能隨機滅絕,因而特定局部種群之間的相互作用或聯繫,在時間上總是有限的異質種群動態的概念應當與局部種群的滅絕和建立相聯繫,異質種群動態的研究從根本上講也就是研究這兩個過程之間的平衡條件以及影響因素,異質種群動態的問題在異質種群理論中占有十分重要的地位。

理論聯繫

異質種群與島嶼生物地理學

異質種群的理論或觀點涉及到了島嶼生物地理學中的平衡理論(MacArthur et al.1967),因為在這兩個理論體系中他們都有一個共同的基本過程,即個體遷入並建立新的局部種群以及局部種群的滅絕過程。在這兩個重要的理論體系之間仍然是有區別,其中最重要的區別就是在島嶼生物地理學中總假定存在一個所謂的“大陸”,並且在這個大陸上的“大陸種群”不僅不會滅絕,而且還是遷移個體的唯一源泉,或者說所有的前一個體都只能來自於“大陸種群”。在Levins模型中,前一個體可以是來自於任意一個現存的局部種群,同時任意一個局部種群都是有可能隨機滅絕的。

常用術語

| 術語 | 同義詞和定義 |

|---|---|

同義詞:生境斑塊(population site locality)。定義:局部種群所占據的空間區域。 | |

局部種群 | 同義詞:同一個種的,並且以很高的機率相互作用的個體的集合。 |

同義詞:定居-滅絕動態(Conlonization-extinction dynamics)。定義:局部種群的滅絕以及從現存局部種群中擴散出的個體在尚未被占據的生境斑塊內建立起新的局部種群的過程。 | |

異質種群 | 定義:通過個體擴散相互聯繫的局部種群的集會。 |

異質種群動態的特徵時間尺度(characteristic time scale ofMetapopulation) | 定義:Tm=1/em,其中:em 為局部種群的最小滅絕機率。 |

異質種群的持續時間(metapopulation persistence time) | 同義詞:期望壽命expected life time。定義:在一個異質種群中全部局部種群滅絕所需要的時間長度。 |

占據模型(occupancy model) | 同義詞:斑塊模型patch model 尺度模型scalar model。定義:這類模型忽略局部種群的大小,但考慮了被占據的生境斑塊的比例。Levins 在1969 年提出的異質種群模型就是一個占據模型。 |

異質種群結構(metapopulation structur) | 同義詞:異質種群類型(etapopulation type)。定義:一個異質種群所占據的,且具有一定的大小分布和距離分布的生境斑塊系統。 |

結構化異質種群模型(structured metapopulation model) | 同義詞:向量狀態模型。定義:模型中考慮了局部種群的大小和分布。 |