基本介紹

詞語釋義,觀點起源,歷史發展,石原莞爾早期謬論,田中奏摺,矢野仁一的謬論,理論的系統化,觀點演變,相關評論,

詞語釋義

“滿蒙非中國論”就是指中國東北地區和蒙古高原不是中國固有領土,中國少數民族蒙古族和滿族在中國自主建立的政權元朝和清朝不是中國的朝代,乃至於否認中國古代少數民族政權不屬於中國政權。否認中國對於西藏以及其他邊疆地區的統治是中國行使主權的標誌。從而達到否定中國傳統史觀,侵略或者分裂中國的目的。

觀點起源

1904年,日本學者白鳥庫吉(1865—1942年)主持“滿洲歷史地理調查室”,明目張胆地為侵略中國等出謀劃策,掩飾辯護,反覆表示一些重要觀點:“長城以北非中國論”、“滿蒙一貫獨立論”、“中國南北對抗論”,企圖推廣以下謬論:中國北疆民族地區,特別是長城以北的東三省、內外蒙古等大片地區是一貫獨立的,不屬於中國領土;有史以來,中原與其北部就處於對抗狀態等。 東北地區

東北地區

東北地區

東北地區歷史發展

石原莞爾早期謬論

九一八事變的策劃者石原莞爾早在1927年擔任陸軍大學教官時就提出日本土地、資源有限,開發到了極限,就必須占領中國東北,他在《現在及將來的日本國防》一文中提出:“滿蒙非漢民族之領土,反而與我國關係密切。”

田中奏摺

日本首相田中義一(1864—1929年)在1927年7月25日呈給昭和天皇的秘密奏章,題為《帝國對滿蒙之積極根本政策》。田中義一為了確定外交政策,秘密召開了一次“東方會議”。 田中義一(右三)內閣召開“東方會議”

田中義一(右三)內閣召開“東方會議”

田中義一(右三)內閣召開“東方會議”

田中義一(右三)內閣召開“東方會議”會後,田中根據會議的意見,寫了一份給天皇看的“奏摺”,說:“欲征服支那、必先征服滿蒙、欲征服世界、必先征服支那”。明確提出消滅中國的計畫和步驟。奏章全文6700字左右,由序言和若干個章節構成,從書中所列的“對滿蒙之積極政策”、“滿蒙並非支那領土”、“對支那移民侵入之防禦”等標題,明顯可以看出這是一本從軍事、政治、經濟、文化等方方面面,對侵略行動作詳細安排、周密部署的計畫書。

田中在奏章前言部分即開明宗義,明確表示:“對於滿蒙積極政策已經議定。煩祈執奏。”意思是侵略方案我們已經定下了,請天皇陛下批准執行。

田中在奏章第一部分首先表明侵華的原因:“所謂滿蒙者……不惟地廣人稀,令人羨慕。農礦森林等物之豐,當世無其匹敵。我國因欲開拓其富源,以培養帝國永久之榮華……”他分析完東北和日本的經濟狀況後,對日本在華利益感到不滿足。於是赤裸地提出“將來欲制支那。必以打倒美國勢力為先決問題……惟欲征服支那必先征服滿蒙;如欲征服世界必先征服支那。倘支那完全可被我國征服,其他如小亞細亞及印度南洋等,異服之民族必畏我敬我而降於我。使世界知東亞為我國之東亞。此乃明治大帝之遺策 ,是亦我日本帝國之存立上必要之事也。” 松岡洋右

松岡洋右

松岡洋右

松岡洋右為了給自己找到一個肢解、分化東北的理由,他在奏章的第二部分明確提出“滿蒙非支那領土”。他寫道:“我矢野博士盡力研究支那歷史,無不以滿蒙非支那領土,此事已由帝國大學發表於世界矣。”這種邏輯荒謬至極,他們認為專家研究過了,論文也在大學發表了,所以就得出結論“東北不是中國領土”了。

矢野仁一的謬論

1931年1月,前滿鐵副總裁松岡洋右(1880—1946年)在日本第59次眾議院上提出了“滿蒙生命線”的侵略理論。

理論的系統化

石原莞爾(1889—1949年)提出了系統化的“東亞聯盟”侵略理論。其中提到:“滿洲大部分地區並非漢族的土地……決不僅僅是中國的”。 石原莞爾

石原莞爾

石原莞爾

石原莞爾中山優附和說:“承認滿洲國,就理解了滿洲國和中國本土的差異。滿洲國是各民族的複合國家,中國歸根到底是純粹中國人的國家。”(中山優 《目標所在及階段》 1940年),這裡所謂“純粹中國人”就是指漢族。

觀點演變

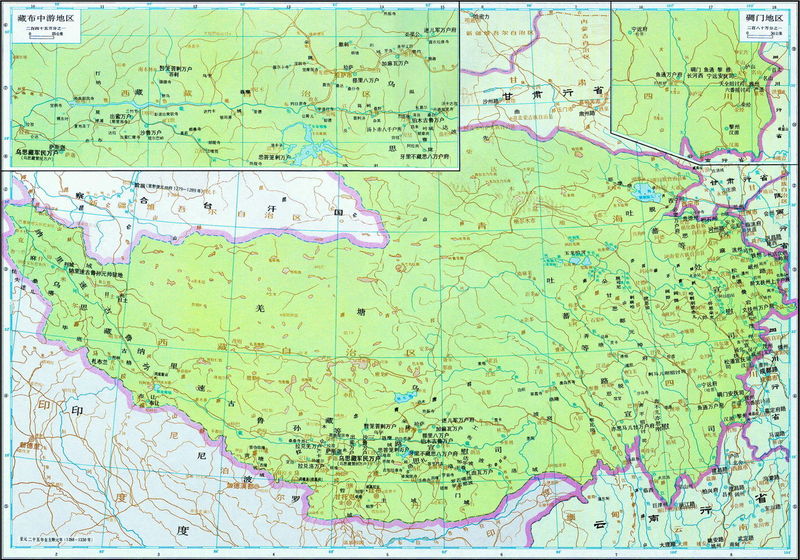

面對元朝和清朝時期管理西藏地方大量鐵的事實,達賴集團分裂勢力及國外的一些反華勢力,並沒有死心,而是製造出所謂的“滿蒙非中國論”,作為救命稻草。 在元朝時期納入中國版圖的西藏

在元朝時期納入中國版圖的西藏

在元朝時期納入中國版圖的西藏

在元朝時期納入中國版圖的西藏事實上,這一說法是不值一駁的,且不說以統治者的民族成分劃分“國家”的做法幼稚無知,稍微翻翻史料就會知道,無論是元朝的蒙古族、漢族,清朝的滿族、漢族和中國境內包括藏族在內其他各個民族,都沒有將這兩個以蒙古族、滿族為主建立的政權當作外國。元朝的蒙古族統治者和清朝的滿族統治者也都以華夏正統自居,從未自外於中國。清朝統治者同樣十分重視漢族傳統文化和其他民族文化,康熙皇帝本人對儒家經典和歷史著作中的治國方略興趣濃厚,乾隆皇帝則曾經讀佛經、學過藏語。古今中外沒有人否認元朝和清朝是中國歷史的一部分。可見,“滿蒙非中國說”是分裂主義分子別有用心的偽造。

相關評論

如此種種,都是在企圖證明侵略並肢解中國尋找合法性,即既然滿蒙本來就不是中國的,那么日本“幫助”滿洲“獨立”,自然不是侵略中國而是“造福滿洲”的大“好事”。可見“滿蒙非中國論”無論從理論還是實踐當中來講都是一個反動理論,其實質就是破壞中華民族大團結的局面,為帝國主義分裂中國、侵略中國製造依據。在20世紀30年代“偽滿洲國”建立、日本炮製的“滿蒙非中國論”甚囂塵上之時,清史學家鄭天挺便從學術角度考證,先後發表《滿洲入關前後幾種禮俗之變遷》、《清代皇室之氏族與血系》等重要論文,利用大量歷史事實,證明清朝皇室包含滿、蒙、漢三族的血統,在入關前就和內地在政治、經濟、文化方面有著密不可分的關係,是中華民族大家庭中的一員。因此他指出,“近世強以滿洲為地名,以統關外三省,更以之名國,於史無據,最為謬妄。”有力地批駁了日本人的謬論。

順治時期,清朝的政治文書中已經出現了將整個清朝統治區域稱為中國的“中國”用法。到康熙朝中期以後,這種“中國”用法已隨處可見,並迅速成為其“中國”用法的絕對主流。至此,可以說滿人高層認同“中國”、自稱“中國人”的情形,已成為一種自覺的常態。特別是在與外來西洋人等打交道的過程中,總是“中國”與“西洋”,“中國人”與“西洋人”對稱。皇帝、滿人大臣、漢臣乃至在華西方傳教士,均是如此。此時,表示原明代漢人統治區含義的“中國”一詞雖仍有某種遺留,但其已無法使用在國家身份認同的正式場合。在第一個正式的國際條約中俄《尼布楚條約》中,作為整個大清國國家名稱的“中國”和作為中國人稱呼的“華民”多次使用,其發祥地的東北,也被明確稱之為“中國”的組成部分。《清聖祖實錄》對《尼布楚條約》劃定中俄邊界之碑文的記述,非常清晰地說明了這一點。1711年(康熙五十年),康熙為測繪東北地區,特詳諭大學士哪些系“中國地方”,以什麼為界線,在他那裡,東北地區已被明確稱之為中國的“東北一帶”。其言曰:“自古以來,繪輿圖者俱不依照天上之度數以推算地里之遠近,故差誤者多。朕前特差能算善畫之人,將東北一帶山川地里俱照天上度數推算,詳加繪圖視之,混同江自長白山流出,由船廠打牲烏拉向東北流,會於黑龍江入海,此皆系中國地方。鴨綠江自長白山東南流出,向西南而往,由鳳凰城朝鮮國義州兩間流入于海。鴨綠江之西北系中國地方,江之東南系朝鮮地方,以江為界。土門江西南系朝鮮地方,江之東北系中國地方,亦以江為界,此處俱已明白。但鴨綠江土門江二江之間地方知之不明,即遣部員二人往鳳凰城會審朝鮮人李萬枝事。又派打牲烏拉總管穆克登同往,伊等請訓旨時,朕曾秘諭云:“爾等此去並可查看地方,同朝鮮官沿江而上,如中國所屬地方可行,即同朝鮮官在中國所屬地行;或中國所屬地方有阻隔不通處,爾等俱在朝鮮所屬地方行。乘此便至極盡處詳加閱視,務將邊界查明來奏”。從上可知,“中國”不僅已明確成為康熙帝國家認同的自然符號,而且這一符號與近代意義的國界觀念還緊密地聯繫在一起。

康熙晚年,面對西方的東來,其整個國家統治範圍的某種“中國”危機意識已然出現,這從其所謂“海外如西洋等國,千百年後中國恐受其累——此朕逆料之言”可見一斑。到乾隆朝之時,此種表明其整個國家認同含義的“中國”概念之使用已然制度化,特別是對外自稱之時。1767年(乾隆三十二年),乾隆本人就明確規定:“夫對遠人頌述朝廷,或稱天朝,或稱中國,乃一定之理。”因為只有在不斷面對外來“他者”時,國人才會有此種表明自我國家身份認同的需要和動機。值得注意的是,乾隆強調對外應稱“中國”時,恰恰針對的是永昌府檄緬甸文中“有數應歸漢一語”,他明諭“歸漢”的說法為“不經”,這很典型地表明了乾隆皇帝對其所認同的“中國”及其範圍之理解。也在1767年(乾隆三十二年),宮廷傳教士蔣友仁奉乾隆帝之命手繪了第二幅高水準的《坤輿全圖》進呈並得到認可,其在地圖上就直接將大清國統治地區標名為“中國”。這幅圖的“圖說”部分後經何國宗與錢大昕潤色後,於1799年(嘉慶四年)公開出版,其中也是直接以“中國”相稱大清國的。實際上還在1672年(康熙十三年),欽天監監正南懷仁刊行全國並於乾隆朝收錄《四庫全書》的世界地理書《坤輿圖說》里,就已直接稱大清國為“中國”了。

晚清時期,在與歐美等國所簽署的各種中外條約中,作為整個國家名稱的“中國或中華”與“大清國”同時交替使用、在相同意義上使用的情形更是極為普遍,甚且很少例外。如1842年(道光二十二年)中英第一個不平等條約《南京條約》的漢文文本中,就是“中國”和“大清”混用不分的;中法《黃埔條約》亦然。而中美第一個不平等條約《望廈條約》的漢文文本開頭更稱清朝為“中華大清國”,結尾簽字處則註明“大合眾國欽差全權大臣駐中華顧盛”。十餘年後的中美《天津條約》里,也稱清朝為“中華大清國”,稱大清皇帝為“中華大皇帝”。凡此不僅表明了以滿人貴族為核心的清朝統治者對“中國”或“中華”這一國家名稱的自我認同,同時也意味著它實際上已得到了當時國際社會的承認。尤其值得注意的是,當時最主要的西方強國在與中國簽署條約的本國文字條約文本中,有時乾脆就直接將“大清”二字譯成“中國”。如前面提到的中英“南京條約”的英文本里,大清皇帝的對應詞就寫作“Emperor of China”;大清國也直接寫作“Chinese Empire”。可見在當時的英國人看來,“大清”和“中國”根本上就是一回事罷了。

粗略統計清朝最重要的政書《清實錄》里“中國”一詞的使用情況,其結果是1912年之前共有1680多次的使用,其中那種包括當時全部清朝所治區域與民族在內含義的“中國”,以及泛指此前古代中國的用法竟占到了98%以上。而僅指所謂明朝統治區域(即狹義中原)的使用極少,不到30次,也即占不到2%,其中近一半尚為入關前的使用。入關後的使用基本在乾隆朝以前,並且多是在追述歷史、分別滿漢關係的特殊語境下,如雍正與曾靜論辯華夷等場合才出現。清朝皇帝喜歡掛在嘴上的所謂“中外一統、滿漢一家”,其“中外”並非意指現代意義的“中國”和“外國”,而主要是泛指中原和中原以外的廣大地區。這也可以說是清朝皇帝及其上層所主導的、以整個清朝統治區域為範圍的“中國認同”之一集中體現。

自古以來,中華大地上的古代各民族都是嚮往和努力追求國家最終的統一,在出現分裂的情況下都努力想方設法、採取一切措施來恢復或重建全國的統一,這種維護祖國統一是建立在民族認同的基礎上的。孫中山在1912年元旦的臨時大總統宣言書中鄭重宣布:“國家之本,在於人民,合漢滿蒙回藏諸地為一國,即合漢滿蒙回藏諸族為一人——是曰民族統一。”在民族統一的旗號下,生活於中國大地上的所有族群都公認自己屬於中華民族,都是中華民族的子孫。

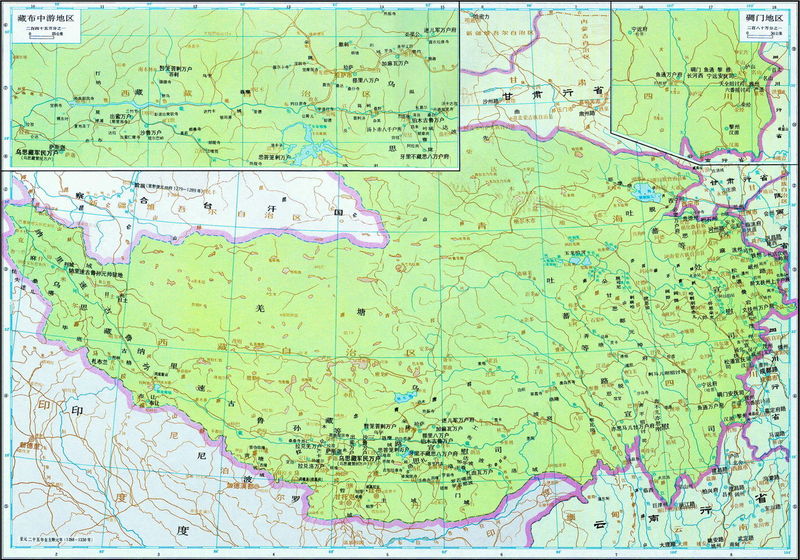

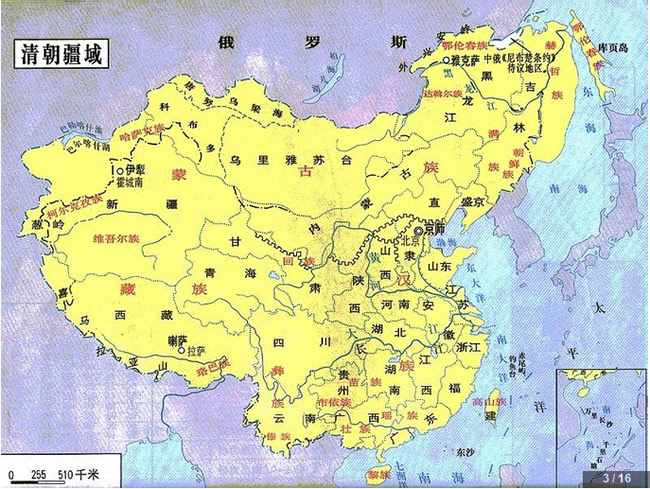

蒙古地區

蒙古地區 清朝各民族分布

清朝各民族分布