內容簡介

《民的一九一一》集中敘述了武昌首義從1911年9月10日到12日前後3天的歷史事件。“民”是作者敘事的中心人物,包含小說主人公一個叫“民”的十三歲男孩,民的父親,民的鄰居吳麻子、吳四貴父子,趙裁縫,雜貨店老闆楊洪勝以及青年學生趙師梅、趙學詩等市民群體。革命到來前,這些普通市民以各自的方式生活於城市的底層。作為武昌城最普通的人,他們終日為生存忙忙碌碌。當革命的訊息從城中暗中傳開,武昌底層變得不同以往,“‘我’經常可以看到一些行蹤詭秘的人,他們常常嚴肅著面孔,眉眼之間暗藏著些許神秘”;城裡的活動密集而緊張,父親一再叮囑“我”不要出門。市民們惶惶不安地私下打聽著革命的訊息,正常的生活秩序被攪動。對底層市民而言,不安意味著動盪破壞以及對抗所帶來的傷亡風險,他們對此避之唯恐不及。與此同時,他們心中又有著因對清朝專制統治的不滿而萌生的對生活改善的期冀。

不論最初是忌憚還是期盼,當革命到來之時,市民們都不自覺地被捲入歷史的洪流。“民”與吳四貴為革命起義送信、張貼布告;雜貨店老闆楊洪勝暗中擔任革命起義的聯絡員;青年學生趙師梅、趙學詩與趙裁縫秘密繪製與縫製鐵血十八星旗;“民”的父親幫助士兵抬炮上蛇山、為黎元洪剪辮子。這些曾經軟弱、懼怕動盪的底層市民,從關注到參與革命,終而成為推動首義成功的中流砥柱,他們在轟轟烈烈的革命中灑下了汗水與鮮血。

創作背景

方方的祖籍不在武漢,但她對武漢卻有很深的感情;她內心的感情雖然看不出來,但通過她的文學創作,卻可見一斑。早年寫武漢的哥們姐們,在人們覺得他們被“文革”搞垮掉了,是“垮掉的一代”的時候,她卻寫出了他們心靈的率真,頗感動了也激勵了許多青年讀者,因而被青年引為知音。後來又寫武漢的市井細民,從住房問題,寫到愛情問題,從母子關係,寫到夫妻感情,從漢口的河南棚子,寫到武昌的大學校園,從街道婦女,寫到下崗工人,寫盡了武漢人的生活變遷,寫活了武漢人特有的個性。再後來,因為一些寫作的機緣,她把對武漢人這份現實的關切,轉向了武漢的歷史,近些年來,又把筆頭轉向了歷史上的武漢。

2011年時值紀念

辛亥革命一百周年之際,《上海文學》7月號推出湖方方的中篇小說《民的一九一一》,以近六萬字的篇幅,全景式再現了一百年前武昌起義波瀾壯闊的經過,也成為《上海文學》迄今所刊篇幅最長的小說。方方本人從小在武漢長大,歷來的作品也多以當地為背景。《民的一九一一》中隨處可見的武漢地名,如花園山、曇華林、胭脂路、小朝街等,顯示作者在紮實的史料積累之外,還深懷著對所處城市的感性認識和特殊情結。

方方曾表示,寫這篇小說有些偶然。2010年,方方應邀為武漢江通動漫公司寫一部關於辛亥革命的動畫紀錄片,當時她曾為這家公司有這樣的想法而吃驚,但覺得或許也有些意思,於是就寫了。這部卡通片就是《

民的1911》。在此之前,對於辛亥革命,方方以前也是只知結果、意義以及極簡單的過程,幾乎完全不知其中的曲折。直到有一天,武漢大學的歷史專家

馮天瑜先生送給她一本由他和

賀覺非先生合著的《

辛亥武昌首義史》。馮賀二位先生梳理了大量的原始資料,使得事件的走向非常清晰。正是讀了這本書,方方才知箇中的詳細原委和驚心的變化過程,正是因此才完成了她的劇本創作。

劇本完成後,許久沒了音訊,方方以為時間太緊,他們不做了。當時覺得查閱了這么多資料,也有完整劇情,浪費可惜,而辛亥革命的全過程是那樣曲折驚心,它真的應該讓更多人知道,於是方方索性把它改寫成小說。後來,她知道,這部卡通片仍在準備,並已到了收尾階段。

人物介紹

民

“民”是一個十三歲男孩的男孩,這個叫民的孩子,既是一種敘述的視角,也有一種象徵的意味。作者讓他“無處不在”,時時刻刻注視、關切,也參與、援助這場革命。小說中“民”的設定,並非一個人,“他只是一個符號”。從全文來看,“民”是一條完成敘述起承轉合的巧妙線索,更具有象徵意義和凝聚主題的敘事核心。作為兼具象徵功能的特殊“符號”,“民”除了是十三歲小男孩的名字,也代表著廣大民眾,可以化身為武昌城中的每一市民個體,從孩童到成人、從普通百姓到參戰士兵或是革命起義的組織策劃者。“民”是一個統攝性的形象,它涵蓋了辛亥革命歷史中所有來自底層的人。武昌首義之所以被視為中國歷史的重要轉折點,在於它所具有的現代民主革命性質。當從一個個具體的民身上抽象出群體意義時,“民”所具有的反抗階級壓迫、爭取自由的抗爭精神,使“王的國”變成了“民的國”。城市底層蘊藏著足以改變歷史的巨大革新力量,“民”身上濃縮了不畏強暴的革命意志和勇於鬥爭的民族精神。

作品鑑賞

主題思想

民本立場

方方以“民本”立場注視著歷史激變中“民”的行動,她注重“民”的革新力量,同時也關注著其精神空間的生長。小說中,民的父親是武昌城的一名剃頭匠,他革命前後的轉變極富象徵意涵,反映出作者對國民現代性啟蒙的思考。文本2次提到“民”父親剪辮子的情節,一次是起義成功後為自己剪辮,一次是為

黎元洪剪辮。在近代中國,辮子問題是一個繞不開的政治問題,它顯然帶有觀念變革的意義。民眾對待剪辮的不同態度背後,是臣民與國民身份的不同認同。民眾對辮子的態度呈現著他們的文化心態以及對革命與“國民”的認知。“留辮子本是女真人的一種風俗習慣,但隨著滿族的興起和努爾哈赤的外向拓展,留辮與不留辮,遂由風俗習慣變為滿漢民族間一個嚴峻的政治問題。19世紀末20世紀初,民主思想勃興,留辮成了效忠清朝的標誌,剪辮就成了革命黨人的標誌,剪辮子意味著與清王朝的徹底決裂。”

辮子去留只是革命與否的外在標示,從“民”的父親見到黎元洪時不自覺地下跪中反映出辛亥時期民智未開的蒙昧狀態。“辛亥革命推翻了帝制,在政治上取得了成功,但民國只是一塊招牌。民國里的民眾還沒有轉變為合格的國民。對於絕大多數民眾而言,革命就意味著剪辮子,當他們頭上的辮子被迫剪掉的時候,他們被視為國民,然而其內心的臣民心態並沒有改變。國民是現代國家的主人,民國成立了,但缺少合格的主人。”辛亥革命雖然推翻了君主專制,建立了中華民國,但國人尚且沒有維護它的能力。此時,“民”還不具備作為國家主人的人格。武昌首義勝利後,武昌城為開國舉行祭天大典,作者在發出了“民,你要努力奮鬥!”的呼聲,可見其對現代性國民的強烈期盼。方方對“民”的象徵性形象的塑造將屬於普通民眾的革命歷史進行挖掘,展現出平民革命景觀的豐富歷史意涵。

“民”的歷史主體地位的確認

方方對人民主體地位的書寫,著眼於革命境遇中底層市民的存在價值與尊嚴,他們平日苟且於生活,卻極具歷史革新的生命力。當革命契機到來便奮不顧身為之一搏,“雖然在打仗,槍林彈雨,但仍有許多武昌市民擠在巷口或街邊圍觀。聽到呼喊,竟一擁而上。炮車嘎嘎聲再次響起。人多勢壯,炮車飛速地朝著蛇山狂奔而去”,“槍聲、火光、嘶喊、狂呼,匯成一團巨大的聲音,久久盤踞在武昌城上空,這樣的夜晚,武昌史上前所未有”。武昌首義是辛亥革命的發端,是中國現代民主的起始點。對於1911年的武昌,由城市底層迸發出的革新之力是最接近反抗特權階層的原初力量。

小說中,武昌首義中的志士仁人與底層市民交匯於革命一觸即發的歷史境遇中,他們的行動關聯著歷史的走向,歷史的走向又牽動著個體命運。方方用文學的想像將歷史中的人激活,她將抽象的歷史轉化為一幕幕真切可感的歷史畫面,通過“民”的視角重新體悟民眾之於革命歷史的存在價值。“民”在革命歷史中的影像被放大,“民”無處不在,“民”在覺醒與成長,“民”的參與和支持推動著武昌首義的勝利,“民”的生命本身與革命歷史的創造密不可分。

藝術特色

現代時間標識對歷史進步的確認

《民的一九一一》由23章和尾聲組成,涵蓋了武昌首義從1911年9月10日到12日前後3天的時間。市民生活與革命組織籌備穿插敘述,兩者在革命起義的爆發中相互交織。在“楚雄樓密會”“攻打楚望台軍械庫”“推舉吳兆麟為臨時總指揮”“黎元洪就任大都督”等主要歷史事件中,方方採用了明確的時間標識來突顯時間的歷史意義。“一系列線性的情節被貫穿在以時間和因果關係組成的情節鏈條中,其背後顯然隱伏著其認知歷史和解釋歷史的‘深度模式’。”

文本中存在著大量的時間標識。如第一章開篇:1898“我”出生;描寫武昌蛇山、警鐘樓和奧略樓等歷史地點;點明1900年義和團運動爆發、辛丑條約簽訂、中國同盟會成立的歷史背景。第三章開篇:“1911年裹著冷風來到了”,提及“四川保路風潮。”第四章:“1911年9月4日,這些秘密快要露頭了”。第五章:“起義的時間定在中秋,即陰曆八月十五,公曆的10月6日。”第八章:“1911年10月9日,這個日子注定讓人銘心刻骨。”第二十章開篇:“現在的時間是1911年10月11日了”……以上的時間截錄中,可以看出革命敘事中歷史時間點的密集分布,幾乎每一章開篇,都有明確的時間標識,而且這些被標識的時間基本呈線性分布。時間是重大歷史事件的分水嶺,往往由此劃分出前後性質迥然不同的歷史屬性。1911年作為封建帝制瓦解,民國開啟的歷史節點,革命時間被賦予了深層的歷史意涵。“在大歷史的演進過程中,堆積著無數個體生命的小歷史,而所有的生命都無法脫離大歷史的運動”,方方慣於書寫“斷裂的歷史時間”,她將這個斷裂的歷史節點拆解,用大歷史中的歷史細節去充盈。從這些時間標識的章節間隔分布中,可以看出,方方對革命歷史採用了“凝視”與“省略”的敘述。隨著起義的臨近,時間標識的出現越來越密集,10月9日到10月11日的三天歷史占用了文本最長的敘述時間,這三天中起義組織籌備工作緊密展開、起義時間因各種偶發因素而一再推遲與調整,武昌城因革命訊息的此起彼伏而風聲鶴唳,武昌百姓在濃重的起義氛圍中宿寐難安,時間點的密集出現有力地推動著革命進程。

時間是標誌現代性的一種特定方式,歷史文本中的時間秩序關聯著作者的歷史時間觀。現代性的時間以公元紀年為標誌,《民的一九一一》中的現代時間標識反映出對革命現代性的確認,文本以自然的線性時間展開歷史敘事,體現出進步的革命史觀。這種進化的、不可逆的時間觀,“為我們提供了一種看待歷史與現實的方式,也把我們自己的生存與奮鬥的意義統統納入了這個時間的軌道、時代的位置和未來的目標之中”。對時間的處理事關歷史書寫的價值取向。在十七年歷史文學創作中進化時間觀普遍存在,它“為作品設計了一個不斷走向成功和勝利的敘述主線,表現社會所具有的明確歷史發展觀念,以文學藝術獨特的敘事方式記錄時間發展標識,從而將歷史敘述與現實密切關聯互動,意圖建立一種歷史整體性”。20世紀中期以來的新歷史主義小說“在其文本實踐中取消或淡化了時間標識,以表現對傳統歷史的擯棄和不屑”。與前兩者不同的是,方方的現代時間標識對歷史進步的確認是基於對歷史時間中“民”生命意義的肯定。她儘可能地再現自然時間進程中人的行動過程,“對於革命中的人來說,時間本身就包括了其生命的質量,時間並不是空洞存在的,人的行動使時間充滿了意義。革命的意義和時間的形式相互補充,方方盡最大的可能來賦予歷史時間以內容和意義”,從而賦予平民以革命歷史存在價值。

個人化敘事

《民的一九一一》以第一人稱“我”切入敘事,借武昌城十三歲兒童“民”的視角重現革命爆發前後武昌城民的生活場景及其革命參與過程,“民”個人的所聽所感構成了文本對那段革命歷史的言說空間,這種基於兒童視角的歷史敘事是典型的“個人化”敘事,但又明顯區別於其他類型的革命歷史敘事。

“民”的個體言說,使“傳統歷史敘事中的政治意識形態話語受到來自底層與個體的衝擊與撼動”。作者無意對辛亥革命歷史進行政治教材式的圖解,革命歷史的書寫主體也不再是“英雄化”了的革命領導者,以往被歷史湮沒的普通民眾被置於革命歷史的書寫中心,成為革命歷史的敘事主體。文本對孫中山、劉復基等武昌首義革命領導者的塑造,脫離了“英雄化”的書寫模式,採用白描的方式再現其在歷史情境中的自然狀態。孫武私藏炸藥負傷的不慎、蔣翊武跳窗逃離的狼狽與彭楚藩決意與被捕同志共患難的革命血氣等一同納入書寫範圍,真實鮮活的歷史人物被激活。起義時間的一再變更、波折叢生的籌備細節,將革命領導者的形象置於具體歷史情境中進行展現,將其還原為親切可近的常人,這種革命人物的“平民化”書寫更接近歷史的真實形態。

作品評價

“辛亥革命、武昌起義,在歷史書里也就短短一節,我從沒讀到過這樣全景式、生動的呈現。小說里出場人物極多,但你絕不會將這些人混淆起來,無論是堅定的革命黨人、同情革命的普通市民、投機軍人抑或是頑固的保皇派,都各具性情,都很鮮活生動。作者的功力就體現在這裡。讀這部小說時,不僅有情緒上的震撼,同時也會引發思考——人對歷史的改變、歷史中人的命運的流變等等,我想這也都是方方想要傳達給讀者的。”(《上海文學》編輯崔欣評)

方方是一位善解歷史,也善解人性的作家,因其善解,所以才不會將歷史和人性簡單化,也因其善解,一百年前發生在武昌的首義歷史和革命志士的形象,才能在她筆下活靈活現地走到今天。

(《人民日報》評)《民的一九一一》,全景式再現百年前辛亥革命第一槍武昌起義波瀾壯闊的經過。女作家寫戰爭,鮮有人嘗試,一不小心還會落個吃力不討好的下場。方方此番下筆,並非一時興起,而是飽含對城與人的複雜感情,對歷史與現實的深刻認識,字裡行間流露出的擔當意識難能可貴、令人動容。

(《文匯報》評)出版信息

《民的一九一一》首次發表於《

上海文學》2011年第7期,後收錄至方方的小說集中。

作者簡介

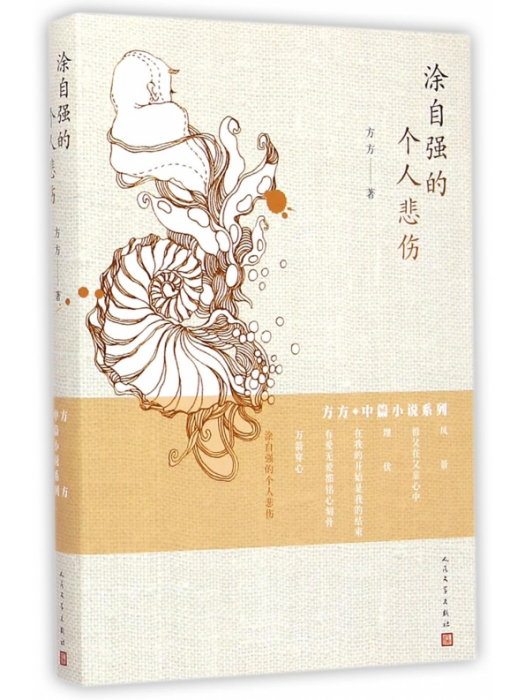

方方,本名汪芳,生於南京市,祖籍江西彭澤,曾任湖北省作家協會主席,中國作家協會第五、六、七、八、九屆全委會委員。1978年考入武漢大學中文系。1982年畢業分配至湖北電視台當編輯。1989年調入湖北省作協,專業作家。1976年始發詩歌,大學期間轉寫小說。1987年發表中篇小說《

風景》,成為“新寫實派”代表作家之一。著有長篇小說《

烏泥湖年譜》《

水在時間之下》《

武昌城》《軟埋》《

是無等等》,中篇小說《

桃花燦爛》《

中北路空無一人》《

萬箭穿心》《

琴斷口》《

刀鋒上的螞蟻》《

塗自強的個人悲傷》等,散文隨筆《

到廬山看老別墅》《

漢口的滄桑往事》等。作品多次入選中國小說學會排行榜,獲《小說月報》百花獎、中國女性文學獎、《中篇小說選刊》優秀作品獎、上海政府獎、湖北屈原文學獎、

魯迅文學獎等國內重要獎項。已出版各類作品集一百多部,多部作品被譯成英、法、日、意、葡、韓、泰、西班牙、阿拉伯等文字在國外出版。

方方