個人生平,與林風眠,獄中筆記,歷史的荒誕,流亡者,旅居與歸來,與陳丹青,師尊木心,回憶錄,與世長辭,悼念其師,木心美術館,紀錄片,早期作品,美術作品,詩歌作品,從前慢,祭葉芝,五島晚郵,從前慢(歌曲),社會評價,

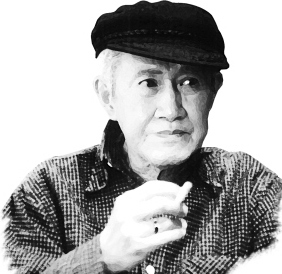

個人生平 木心,“木心”是他的筆名,本名孫璞,字仰中,號牧心,1927年2月14日生於浙江

烏鎮 東柵。木心先生的大甥婿鄭儒針是香港銀行前行長——鄭鐵如先生的長子,民國著名社會活動家謝仁冰先生的外甥,與

錢鐘書 先生交好,其母與

魯迅 先生相識。

著名畫家

陳丹青 解釋木心的名字起源於“木鐸之心”,是佛語說法;在木心先生講述《文學回憶錄》也稱起源於佛教的“木鐸之心”(由他的弟子陳丹青書稿整理出版),較為可信。(據童明教授介紹,“木”字亦有“‘十’字架上的那個‘人’”之意)

1946年,進入由

劉海粟 創辦的“上海美專”學習油畫,但隨後又轉到與他的美術理念更為接近的

林風眠 門下,入“杭州國立藝專”繼續探討中西繪畫。1940年代末任教於杭高,鼓勵學生在音樂、美術上努力追求。(據《同情中斷錄》)1971年,木心先生在“

文化大革命 ”期間被捕入獄,囚禁18個月,所有作品皆被燒毀,三根手指慘遭折斷。獄中,木心先生用寫“坦白書”的紙筆寫出了洋洋65萬言的《The Prison Notes》,手繪鋼琴的黑白琴鍵無聲地“彈奏”莫扎特與巴赫。

文革結束後平反,曾任杭州繪畫研究社社長,上海工藝美術家協會秘書長,上海市工藝美術中心總設計師,《

美化生活 》期刊主編,以及交通大學美學理論教授。木心先生也是曾參與主修北京人民大會堂的“十大設計師”之一。

在1977年—1979年間,遭遇軟禁,這也是木心先生二十年間第三次被限制人身自由。

自1982年起,木心先生即長居美國紐約,並盤桓南北歐,遊歷甚廣,從事美術及文學創作。

2002年,舉辦“木心的藝術”大型博物館級全美巡迴展。

木心先生的畫作被

大英博物館 收藏,是20世紀的中國畫家中第一位有作品被該館收藏的。木心先生的散文與

福克納 、

海明威 的作品一道被收入《美國文學史教程》。

木心先生在台灣和紐約華人圈中被視為深解中國傳統文化的精英人物和傳奇式大師。

其學生

陳丹青 推崇:“木心先生自身的氣質、稟賦,落在任何時代都會出類拔萃。”一批當代著名的畫家、文學家深受其藝術影響。

與林風眠 “茶?還是酒?”一到畫室坐定,林先生慣於這樣問,我擇其一,從不說一個“隨便”,如果我問客人,也願他有所指定——五十年代的中國大陸,所謂“高貴者最愚蠢,卑賤者最聰明”,能一坐下來就得到主人親手倒給你的一杯萊姆(檸檬)或白蘭地,感到分外瑰美,真是愚不可及了。酒、茶、言、笑,有時去附近的川菜館“潔而精”共餐,最快樂的當然是看林先生的新作。一位畫家,必定是一位批評家,創作的過程原系批評的過程,尤其畫到中途,這位批評家岸然登場,直到最後畫完,他還理所當然地逗留不去,至此,畫家退開,畫裝框,上牆,畫家成為觀眾之一。除了這種態度,還可另有態度:當別人看他的畫時,他在旁看別人的表情(面部的、肢體的),聽別人說話(無論是貶是褒是理解是誤解),那時,他等於借了別人的眼光來看自己的畫,憑藉別人的心智來掂估自己的精神產物——林先生之所以喜歡我們看他的畫,說他的畫,大致由於上述的緣故,他叼著菸斗,雙臂交疊在胸前,微微笑,時而大笑。

畫平攤在客廳的地毯上,我們站著,彎腰

俯視 ,林先生立於對面,他看到自己的畫是倒向的,他在看我們,我們的注意力完全集中於畫面,沒意識到畫家在借用觀者的眼,甚至心,我意識到,也不多想,似乎想是不敬的,不禮貌,僅僅覺得一個畫家最歡樂的時刻,大概便是這樣的時刻,而這樣的時刻也是輪流獲得的,當我以自己的畫求教於林先生,我也偷借了他的法眼,評騭了自己的作品。在畫家的一生中,這樣的歡樂時刻終究是嫌少不嫌多。

……

海外人士一定會詫異,紙本的未經裝裱成軸的畫,等於是張薄紙,一百張一千張,也有地方可以匿藏,只有親身經歷過“文革”的受難者,才知道那是上天無路入地無門的絕境。

紅衛兵 、

造反派 輪番搜查抄,手段之橫蠻潑辣,方法之刁鑽精到,卻是史無前例,牆壁鑿破,地板撬開,瓦片翻身,連桌上的一盆菜也倒出來用筷子爬撥,是否有罪證混在菜里,要想保存一幅畫都不可能,何況十幅百幅。

海外人士雖然看過很多“

文化大革命 ”史料,知識分子如何關入牛棚,強迫勞動,藝術家如何受盡侮辱,精神失常,但難於想像一個畫家會淪落到不得不親手毀掉自己畢生心血的結晶,這比消滅自己的肉體更其慘痛酷烈,因為“自殺”是一種選擇,放棄生命,萬事皆休,也可說得到了解脫,而當一個畫家正處於成熟期,創作欲如火如荼,前景無限輝煌,突然,他的畫即是他的罪,要生存,必得將畫毀去。

人人都是第一次遇到“文革”,中國的歷史經驗是秦朝的焚書坑儒,明清的文字獄,西洋的歷史經驗是中世紀的宗教裁判庭,二次大戰德國法西斯,這些過時的平乏的常識,根本不能應付“文革”的險惡暴亂,愈想愈覺得這些畫必定會致自己以死命,本來林先生在家中畫,晚上畫,外界不明底細,到了這個舉國瘋狂的時刻,破四舊,清算洋人古人,打到反動學術權威,有海外關係的,叫做“裡通外國”,間諜特務,帝國主義在中國的代理人,林先生的畫,單是一張,就可以羅織多種罪名,我以自身的體會,完全理解林先生當時恐懼心理的壓力,全上海市到處是遊行的鑼鼓聲,口號聲,人潮洶湧,馬路和街道里弄火光煙氣瀰漫,批鬥、示眾、遊街、押赴刑場、各派系爭權、流系之中內訌,真槍實彈、血肉橫飛……

在這樣的時空中,再看看自己的畫,如果暴露在紅衛兵造反隊的面前…… 畫在人亡,人畫俱亡,畫亡人在,三種可能,必須立即作出判斷而定抉擇,第一種其實就是第二種,人因畫死,畫不會留下來,所以,什麼“只求畫能保存,寧顧犧牲性命”,此種迂腐之見是自欺而已,當時也會驀然記起中國古諺:“千金之子不死於盜賊之手”(林先生辭教授之職而退隱申江,庶幾不負“千金之子,坐不垂堂”之訓),唯有放棄畫,減輕罪名,人才有望活下來,才符合為藝術殉道的精髓。林先生當時的決策,不外乎上述的原委,他說得簡明:“只要人活著,還可以再畫。”——這是明智的,大無畏的,藝術家下了最沉痛最激烈的狠心,他獨自在南昌路寓所的浴室里,用火,用水,燒毀和沖走了十年十五年累積下來的傑作,在中外古今的美術史上,沒有比這件故實更悲催的例子,而悲慘的事,還在後面。……

以

林風眠 先生漫長一生的藝術勞作的全過程而論,六十歲前後可說是他個人的“壯年期”,八十、九十歲才是晚年,自從他到了香港以後,我衷心祝福他身心得以康復,優遊頤養於新天地,出新作品——據可考的記載,文士史家造兵燹火災而著作盡失的實例,不算太少,後來由本人憑記憶重寫而畢功者亦歷歷可指,那是因為中國的文字向來是成誦成吟的,容易一字不漏地背出來,況且敘述性的記錄員,資料性的搜纂,還可以有所摸索攀援,唯獨繪畫,非寫實的畫,即興式的畫,超越畫家自身的正常水準的畫,當時下筆若有神助,過後則鬼神不靈,無可奈何——是故劫後餘生的藝術家所能再盡的努力,在於捕捉新靈感,創造新作品,反之,牽縈於對過去的傑作的悼念,總是想著“以前我是怎樣的畫的”——自己模仿自己,自己拷貝自己,即使做到貌合,總歸落得神離,一片公式,一灘概念,模仿自己比模仿別人更不濟。“靈感”是無上矜貴的,只在清新的心智湍流處,它才偶爾輕輕掠過,它從不肯停棲於僵木枯枝上,“靈感”是最難邀請的,如梵樂希所吟詠,多少個夜晚的虔誠等待,一次青春怎夠用,必得期之於二度三度的青春。

——木心先生《雙重悲悼》

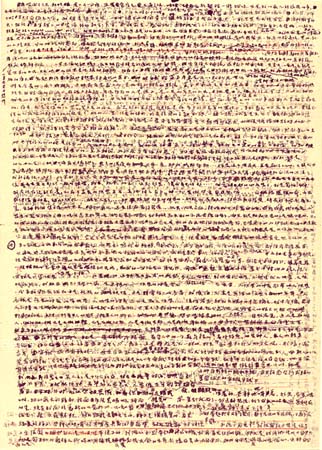

獄中筆記 《獄中筆記》片段 “我還沒有像我在音樂里所表達的那樣愛你”——我突然想起了這句話。我在這個牢房裡,完全沒有辦法找到華格納的原文,雖然我相信這和他原來的詞句差不多。音樂是通過自身的消失構成的一種藝術形式。因此,在其最深處和本質上,音樂和“死亡”是最接近的。我在四十歲之前沒有過寫回憶錄的計畫,儘管

盧梭 最後的一部作品《孤獨漫步者的幻想》給我留下了深刻的印象。

屠格涅夫 的《文學回憶錄》是那么單薄的一個小冊子,開始我感到不一定非讀不可,沒想到它如此引人入勝。至於我自己,我仍然遵循福樓拜的忠告:“呈現藝術,退隱藝術家。”

“‘人為什麼會是波斯人呢’——

孟德斯鳩 這一問可問得好。梅里美也要問‘人為什麼會是西班牙呢’,而去了西班牙,寫出三篇書簡(鬥牛,強盜,死刑),一腔疑惑渙然冰釋。我還要問什麼,只以為‘幸福’是極晦澀以致難付言傳的學殖,且是一種經久磨練方臻嫻熟的伎倆,從古埃及人的臉部化裝,古希臘人的妓女學校,古阿拉伯人的臥房陳設,古印度人華麗得天老地荒的肢體語言,人類或許已然領略過並操縱過‘幸福’。史學家們粗魯匆促地纂成了‘某某黃金時代’,‘某某全盛時期’,但沒有紀錄單個的‘某幸福人’——因為,能知幸福而精於幸福的人是天才,幸福的天才是後天的天才,是人工訓導出來的天才,儘管這樣的表述不足達意萬一,我卻明明看到有這樣的一些‘後天的天才’曾經在世上存身過,只是都不肯寫一帖《幸福方法論》,徒然留下幾道詭譎的食譜,煙魅粉靈的小故事,數句慈悲而毒辣的格言,其中唯

伊壁鳩魯 較為憨厚,提明‘

友誼 ,談論,美食’三個快樂的要素,終究還嫌表不及里,甚至言不及義,那末,能不能舉一則眼睛看得見的實例,來比仿‘幸福’呢,行,請先問:‘幸福'到底是什麼個樣子的?答:像塞尚的畫那樣子,幸福是一筆一筆的……塞尚的人,他的太太,是不幸福的。”

——木心先生《獄中筆記》片段

“如無‘幼功’,就成不了大器。讀完大學,即來紐約留學,然後再去英國取博士學位。為時雖尚早,而要立定志向。你有極佳的天賦,是台灣青年中的‘異數’。可惜以前沒有得到好的指導,所以急需重新啟程。舉些小例子,寫字要臨碑帖的根基,你得安排出時間來練習(毛筆字)。照理應從篆隸起手,再轉楷書、行書、草書。但已不可能。你就臨王羲之的《聖教序》吧。寫信呢,也得符合基本的格式。起首沒有稱謂是不禮貌的。”

——《木心致台灣讀者信》節錄

歷史的荒誕 木心先生評論“獄中筆記”與圖畫的並置展出:“札記與圖畫並置,不是我的主意,而我非常感謝這樣的提議和籌辦展覽的諸位賢達,使這個巡迴展延伸為對某種文化的委婉而冷峻的省思,事件的象徵性已非個人所能負荷,我只好垂手靜立在旁,看這部手稿的第一重意義徐徐褪落,……”。

但對於札記意義的解讀,他又說:“某一事物具有象徵性時原應是其意義的開放,卻很容易只落得一個疲倦的概念。我不會讓札記用以作任何一種形態的抗衡,而願它以樸素原型獲得存在的位置,獨立自守於無以名之的觀念中。……

藝術就在於直觀,而且只在於直觀。”羅森先生評論展出:“若將獄中筆記與繪畫並置,就是對‘十年災難’的一種既有高度個性又有概括意義的回應,這也許是二戰以後到‘文革’之間,最有戲劇性的事件。”

木心先生的回應:“羅森先生的這段話指涉深廣,概括力極強,而在‘高度個性’和‘概括意義’那兩點上,我確曾親身經驗過這樣荒誕的‘戲劇性’,如今痛定思痛,事件的悲慘,實乃人性之所萬難承受,人性不要有此種擔當,沒有此種擔當才是人性的自然生態,但‘文革’到來,只能奮起搏鬥,在大難中把自己的生命銜在自己的牙齒之間,凡道義的事率先見證決不退卻,這樣,生命連線著生命,永不斷絕——對於人,生命和文化是同義的,……反之,如果生命與文化歧義,生命便將相互殘害,又將自暴自棄,所以毀滅文化即是毀滅生命。……相對於‘死亡’而言,‘生殉’可不是一種力爭,寧是一種智斗,避過殺機以保全身心,像大戰之後瓦礫場上的星星點點蒲公英,文化藝術的植物性戰略終於勝出。

流亡者 當木心在他鄉異地又開始新的一輪創作,寫出洋洋灑灑的論文、隨筆、小說和詩歌的時候,他在內心中卻又回到那個被毀滅了的圖書館。不同的是這一次他終於能夠出版自己的作品了。這一新的現實使他增加了一種加速創作的緊迫感。從“記憶中的圖書館”獲取大部分的靈感和素材,他爭分奪秒地寫下了一篇又一篇作品。

木心先生在瓊美卡 在紐約牙買加區的一幢小公寓裡,他日復一日筆耕至深夜,每天要寫下7000到10000字。1992年是他移居美國的十周年,已經出版了八卷新作。然而這些只是他計畫完成的百科全書般的巨著的一小部分而已。我最後與木心的一次長談是在1997年,他告訴我說他計畫編寫兩部巨著而且已為它們準備多年了。第一部名為《巴比倫語言學》,將是一部包括各種文學體裁作品的集子,其字數可能會達到幾百萬字。第二部是叫做《瓷國回憶錄》的一部自傳體小說,按計畫字數比《巴比倫語言學》還要多上幾倍。他說等他完成這兩部書後,他將封筆不再寫作。

回憶到這次談話時,我情不自禁地想要拿起電話,問問木心是否已完成其中的一部。可是這種詢問無異於唐突一個只有木心本人才能進入的私人空間。值得高興的是在童明對木心的訪談中,我知道了木心尚未封筆:

……

我們因此也就可以理解木心為什麼拒絕研究者根據《獄中筆記》的歷史背景和他在“

文化大革命 ”中的經歷去理解這份手稿的做法。對於幾乎所有的西方觀察者來說,這份手稿立刻在他們腦海中喚起木心作為一個政治囚犯的形象,在滿是髒水的黑暗的地牢里,借著昏暗的煤油燈,掙扎著寫下自己的思想。

這種形象所體現的悲劇英雄主義與流行歷史觀念中的納粹大屠殺和“文化大革命"這類的政治災難緊密相連,倖存者和目擊者的形象也為描寫這些災難的無數小說、劇本和電影中的男女主人公提供了一個共同的藍本。因此在對木心有關《獄中筆記》的採訪中,童明自然地採取了這一敘事框架並一再回到有關“政治囚犯”的話題,而木心固執地抗拒著這種詢問的角度,因為在他看來,儘管這種做法也可能重建歷史的事實,但是重建本身卻不免落入歷史情節劇的熟悉套路。因此他說:

——巫鴻《木心:沒有鄉愿的流亡者》

旅居與歸來 木心 上世紀80年代,木心先生旅居紐約,散文小說常見於主流中文報端的文學副刊:《僑報》、《中報》。之後台灣的報紙副刊也有登載木心作品。1984年,台灣《聯合文學》創刊號特設“作家專卷”,題名《木心,一個文學的魯賓遜》,編者導言裡說:“木心在文壇一出現,即以迥然絕塵、拒斥流俗的風格,引起廣大讀者強烈注目,人人爭問:‘木心是誰?’為這一陣襲來的文學狂飆感到好奇。”1987年,學者

陳子善 看到了台灣《聯合文學》創刊號里的“木心專輯”,立刻覺得非常驚艷:“這個判斷我還是有的,感覺文字很獨特。”當時陳子善對木心尚一無所知,不知道他是大陸出去的,只當是海外華人作家,當即跟《聯合文學》方面說,能否將木心作品都找來。如此,陳子善蒐集了台灣出版的木心的大部分作品。2001年《上海文學》讓陳子善主持一個專欄,發表一些關於上海的文字,陳子善選擇了木心的《上海賦·只認衣衫不認人》。陳子善因為張學研究而被稱“張愛玲最後的情人”。舊上海的聲色文字,他涉獵得不能算少,但是至今仍為《上海賦》擊節叫好:“他說,住過亭子間,才不愧是科班出身的上海人,而一輩子脫不出亭子間,也就枉為上海人,真是妙。”木心原本的《上海賦》還計畫寫上海黑社會,但因為此等文章在他看來都是“遊戲文章”,於是寫作計畫沒有全部完成就擱置了,陳子善對此相當遺憾:“要是都寫出來,那才好看。”

木心 1994年,木心悄悄回到故鄉烏鎮,孫家的祖屋不復當年模樣,後花園上起了一家翻砂軸承廠,工匠們伴著爐火勞作。失望傷感的木心寫下《烏鎮》一文:“在習慣的概念中,‘故鄉’,就是‘最熟識的地方’,而目前我只知地名,對的,方言,沒變,此外,一無是處……永別了,我不會再來。”1998年12月,這篇文章發表在台灣《中國時報》。1999年,烏鎮人陳向宏回到故鄉,開始籌備烏鎮的旅遊公司。烏鎮的一位老百姓給了他一張《中國時報》,他看到了木心說“不會再來”,決心邀請木心回到故鄉。

2006年,木心文學系列首度在大陸出版,始獲本土讀者認知。同年,應故鄉烏鎮的盛情邀請,回國定居,時年七十九歲。

與陳丹青 真正將木心先生帶到大陸讀者面前的,是

陳丹青 。1982年,陳丹青在紐約求學,在捷運上因為朋友介紹而認識木心,當時只知道他是搞工藝美術的。過了小半年,陳丹青在報上讀到木心的文字,非常驚訝,“推翻了我以前對當代文學的看法。以前我從來不看中國當代文學,看了木心之後我覺得我可以看當代文學了。”陳丹青立刻打電話給木心,隨後見面。兩個人一直聊到第二天凌晨。

木心先生在烏鎮 眾所周知的是,陳丹青是木心的學生。1989年,木心在紐約開設“世界文學史”課程,陳丹青聽了五年,記了厚厚的五六本筆記。陳丹青一直覺得,木心的作品好,要介紹給國人,但是又害怕國內讀者對他不夠熟悉。有了

陳村 的“一聲大叫”,陳丹青終於將這個想法付諸實施。2006年,木心作品終於由廣西師範大學出版社出版簡體字版本,第一本是《

哥倫比亞的倒影 》,並配有《關於木心》小冊子一本—因為國內的讀者實在是太不了解他了。誰也沒想到,這時距他離開人間,只剩五年了。

相比中文世界,木心在海外的待遇,似乎要好很多:木心的部分散文與小說被翻譯成英語,成為美國大學文學史課程範本讀物,並作為唯一的中國作家,與

福克納 、

海明威 的作品編在同一教材中;哈佛與耶魯的教授主辦的“文學無國界”(Words Without Borders)網站,木心擁有許多忠實的讀者。

師尊木心 木心先生不是一位“新作家”。他的寫作生涯超過六十年,早期作品全部散失,但八十年代再度寫作後,台灣為他出版了多達十餘種文集。他的部分散文與小說被翻譯成英語,成為美國大學文學史課程範本讀物,並作為唯一的中國作家,與福克納、海明威作品編在同一教材中;在哈佛與耶魯這些名校教授主辦的《文學無國界》網站,木心先生擁有許多忠實的讀者。但木心先生也不是所謂“老作家”。大家應該記得,七十年代末迄今,我們目擊了被長期遺忘的“老作家”如何在中國陸續“出土”的過程,這份名單包括

周作人 、

徐志摩 、

沈從文 、

錢鐘書 、

張愛玲 、

汪曾祺 、

廢名 、

胡蘭成 ……乃至

辜鴻銘 、

陳寅恪 、

梁漱溟 、

錢穆 等等。木心先生不屬於這份名單。他在海外獲得遲來的聲譽是在上世紀八十年代,而他被大陸讀者認識、閱讀的過程,今天才剛剛開始。

木心先生在上海 因此,以我的孤陋寡聞,迄今為止在我們視野所及的中文寫作及外語寫作的華裔作者中——包括美國的

哈金 、法國的

高行健 ——我暫時找不出另一位文學家具有像木心先生同樣的命運。我這樣說,不是在陳述木心先生的重要性,而是唯一性,而這唯一性,即暗示著木心先生的重要性。

敏銳的人士在八十年代開始“發現”這位“文學魯賓孫”:就我所知,

阿城 、

何立偉 、陳子善及巴金先生的女兒最早在大陸傳說木心先生;第一位將他的文章逐字逐句全文打入電腦,於新世紀發布在網站上的,是上海作家陳村。他讀到《上海賦》,“如遭雷擊”,乃為文宣告說:“不告訴讀書人木心先生的訊息,是我的冷血,是對美好中文的褻瀆。”他指出:“企圖中文寫作的人,早點讀到木心,會對自己有個度量。”因為:“木心是中文寫作的標高。”

最近幾年,網路讀者,尤其是年輕一輩開始期待木心先生的登場,上海青年作家尹慶一與王淑瑾夫婦是其中之一。這些讀者僅從極有限的轉載文字,便意識到他的唯一性與重要性。

大家終於能夠閱讀木心先生的書。但我們仍然有可能遭遇困難。為什麼?因為我們幾代人已經被深深包圍並浸透在我們的閱讀經驗之中。我不知道大家是否同意:我們經常談論一件作品,但很少反省自己的閱讀——初讀木心先生,驚異、讚美者有之,不習慣、不懂得而茫然漠然者也有之。我斗膽以簡略的方式陳述這種閱讀經驗,那就是:當我們打開木心先生的書,很可能不是我們閱讀木心,而是他在閱讀我們。

木心先生在閱讀什麼呢?閱讀我們的“閱讀經驗。”

——陳丹青《我的師尊木心先生》

回憶錄 文學是可愛的。生活是好玩的。藝術是要有所犧牲的。

《文學回憶錄》 八十年代末,木心客居紐約時期,亦自他恢複寫作、持續出書以來,紐約地面的大陸和台灣同行在異國謀飯之中,居然促成木心開講“世界文學史”,忽忽長達五年的一場“文學的遠征”——從1989年1月15日開課,到1994年1月9日最後一課,每位聽課人輪流提供自家客廳,在座者有畫家、舞蹈家、史家、雕刻家等等。

聽課學生陳丹青說,“我們當年這樣地胡鬧一場,回想起來,近於荒謬的境界:沒有註冊,沒有教室,沒有課本,沒有考試與證書,更沒有贊助與課題費,不過是在紐約市皇后區、曼哈頓區、布魯克林區的不同寓所中,團團坐攏來,聽木心神聊。”

選單開出來,大家選。從古希臘神話、新舊約,到詩經、楚辭,從中世紀歐洲文學,到二十世紀文學世界,東方西方通講,知識靈感並作。其中聽的聽,講的講,“金句”紛披,兀自燃燒。“講完後,一部文學史,重要的是我的觀點。”木心說。古代,中世紀,近代,每個時代都能找到精神血統,藝術親人。

木心先生在紐約中央公園 他愛先秦典籍,只為諸子的文學才華;他以為今日所有偽君子身上,仍然活著孔丘;他想對他愛敬的尼采說:從哲學跑出來吧;他激賞拜倫、雪萊、海涅,卻說他們其實不太會作詩;他說托爾斯泰可惜“頭腦不行”,但講到托翁墳頭不設十字架,不設墓碑,忽而語音低弱了,顫聲說:“偉大!”而談及薩特的葬禮,木心臉色一正,引尼采的話:唯有戲子才能喚起民眾巨大的興奮。

木心開講時六十二歲。多少民國書籍與讀者,湮滅了。他的一生,密集伴隨愈演愈烈的文化斷層。他不肯斷,而居然不曾斷,這就是紐約世界文學史講座潛藏的背景:在累累斷層之間、之外、之後,木心始終將自己儘可能置於世界性的文學景觀,倘若不是出走,這頑強而持久的掙扎,幾乎瀕於徒勞。

如今,聽課學生陳丹青整理那五年那五冊聽課筆記,共八十五講,逾四十萬字,結集這本大書時,已不再將之僅僅看做“世界文學史講座”。誠如木心所最早時構想的那樣,這是他自己的“文學回憶錄”,是一部“荒誕小說”,“在自己的身上,克服這個時代”。

這也是木心留給世界的禮物,文學的福音書。

本書首次披露的木心先生及其親屬的珍貴照片,由陳丹青先生和木心的外甥王韋先生提供。附印民國版本的世界文學書影,是一部民國出版史的私人旁證。

(本書在大陸出版時存在刪節,本書暫無台灣版本。)

與世長辭 木心 2011年12月21日,凌晨3時,

烏鎮 還未醒來。沒有等到一天后的冬至,詩人、文學家、畫家木心先生,因病在故鄉與人間匆匆而別,享年84歲。

木心一生,堪稱傳奇——從烏鎮到上海,從上海到紐約,再從紐約重回故鄉。84年,始終孑然一身,惟有文學與藝術相伴。

當記者問起“木心先生在最後的時光有沒有外出”時,木心花園周圍的多數人這樣回答:“木心是誰?”他們不曾知道,就在這個凌晨,一位傳奇的老人孑然離開,為中國文化界留下了永遠的哀傷。

悼念其師 “他死了,這個詞一遍遍自動閃過,輕微而頻繁,好似無法關滅的信號,兀自顯示。但刺痛襲來也不因這個詞,而是那些日子、景象,生動而鮮明。”

那年仲夏送走母親,回京翌日,就在書房圓桌擺上媽媽的遺像,設為小小靈位。到七月的周年忌日,桌面換了鮮花,花旁一盅酒,一小碗鹹菜辣椒炒毛豆——媽媽中風那夜有我炒的這份菜,母親照常飲酒,與我談笑——擺好了,我就在書房跪倒,對著自己的小圓桌伏身磕頭,前額觸地時,稍覺有點滑稽,但終於是鄭重做了這套規定動作,心想,以後自當年年如此吧。

“周年的象徵性沒有帶給我任何東西。”羅蘭·巴特在他懷念母親的《哀痛日記》中寫道。這是實話。人追念逝者,隨時隨地,不必有待周年。另一句:“每人都有自己的悲傷節奏”,又是實話。但有誰知道自己的“節奏”么?好幾回是起床後,走在廚房、過道、出門的路中,一念襲來,我會驟然哽咽、嘶哭,像個傻子。待狠命喘過,漸漸收淚,就去繼續做事。

人為死者哀哭,是自傷,也是親昵的幸福。有時我會蟄伏般地等著,不曉得是怕這襲擊,還是期盼痛哭。

木心留下的事,可得一件件做起來。初起著手《

文學回憶錄 》的工作,長路漫漫,待一字字敲下去,倒是可把握的。母親在醫院昏迷的十天,再是昏累慘苦,回家坐定,錄數百字,人即刻沉靜。此事前後八九個月,如今回望,只一瞬,去了一次烏鎮:晚晴小築,將要闢為木心故居紀念館了。

平疇遠風

良苗懷新

坐東臥西之堂

作而不述之室

擬將懸在紀念館的幾幅匾額,先生幾年前就寫好了毛筆字。凡紙筆之事,他早早就有腹案,題簽之類,平時就躲起來弄妥、放好,此外的事,做,還是不做,木心永在猶豫拖延中。新世紀頭幾年每次回紐約探親,去看他,水斗堆滿隔頓未洗的碗碟,我要洗,先生總是斷然地說:“不要弄!我們講話。”之後瞅著話語的空當,他幽然笑道:

哪有哈姆雷特天天洗碗的?作孽!

木心美術館 木心美術館 是在桐鄉市民政局註冊登記的民辦非企業單位,該館致力於紀念和展示畫家、文學家、詩人木心先生(1927-2011)的畢生心血與美學遺產。這不僅是一座收藏過去時的美術館,而且是向未來開放的精神指向和學術空間。美術館坐落於木心的故鄉烏鎮,為木心的研究提供了完整的文獻。

紀錄片 木心先生(1927-2011), 一位堅毅的藝術創作者,真正的世界級藝術家,已於2011年12月21日逝世了。木心被認為是二十世紀非常原創與極為重要的藝術家之一,然而尚有很多的民眾不知道他。木心最大的仰慕者與支持者——知名藝術家與評論人陳丹青,認為木心是他的教師也是精神導師。他們相識30年,也在同一年代住在紐約市皇后區。曾三次獲奧斯卡紀錄影片提名的導演Francisco Bello 與 Tim Sternberg在2010年12月前往中國數次訪問木心,製作了紀錄片 《木心:來自地下的筆記》(Notes from the Underground),這一次重要的訪問見證了最後期的木心。

木心先生的傳奇一生銜接了中國“文革”前到今日的文藝橋樑。而他的藝術活躍的在東西方與古典及現代之間對話。他1927年出生於浙江烏鎮世家,本名孫璞,在14歲時發現一位遠親也是知名詩人茅盾廢棄的書房中發現文藝寶庫,他開始系統性的閱讀西洋的哲學史詩,加上從小上私塾得以深入習得中國古經典。之

後在上海美院就讀。在參與一個抗爭活動中被學校退學,之後1946逃避國民政府而到台灣, 1949年回到新中國,陷入足以讓他憂鬱致死的痛裂處境,然這種處於晦暗悲觀環境的遭遇,卻也喚起他內心的頑強的人文記憶,並讓他耽於創作中解脫困頓。他說:“文學是我的信仰,是這信仰使我渡過劫難。”

他在1971到72年間被囚禁在一個地下滿是髒水的廢棄防空壕中,18 個月不見天日的地下囚牢日子,他寫下”囚禁中的日記“(the prison notes),其中文字內容其實是他自己與西方先知哲學家者的對話,如福樓拜,尼采孔夫子等。他用的是地下的髒水寫在氾黃的自白書紙上,留下的是這66篇650,000個的密密麻麻的字,也因此讓他能依靠這精神糧食而存活下來,之後他將這個自白書日記偷偷的藏在縫住的衣角帶出來。文化大革命在1976年的結束並沒有帶給他自由,1978到1979年軟禁期間,煎熬的日子他白天的勞動,而晚間他轉化成為那自由的靈魂,他繪製了33幅動人心弦的山水畫。這些作品是耶魯大學博物館的典藏品。

而事實上,木心的第一篇文章早在1966年在台灣聯合副刊發表,1984年台灣《聯合文學》創刊號為木心特設“散文展覽”專號,題名《木心,一個文學的魯濱遜》,木心在文壇甫一出現,即以獨有不俗的風格,引起廣大讀著強烈注目。美國的頂尖藝術史學術界在2000年,早已注意到這一位獨特的孤寂藝術精英。他的部分散文與小說被翻譯成英語,成為美國大學文學史課程範本讀物,並作為惟一 的中國作家,與福克納、海明威作品編在同一教材中;在哈佛與耶魯這些名校主辦的《文學無國界》(Words Without Borders)網站,木心擁有眾多忠實讀者。

在2002年, 76歲的他有了人生第一次的展覽,展出他的繪畫與獄中日記,展覽由耶魯大學規劃連同芝加哥的巫鴻與日本協會亞歷山大。夢露策劃。第一本英文的散文集結集 “An Empty Room“ 由劉同明翻譯,王久安女士的新方向出版社代理於2011年出版。而非常諷刺的,在木心一生於瀕死邊緣追逐藝術創作的尊嚴與典範的尾聲,在2006年,在木心近80的年紀被家鄉的地方當局以英雄之姿並認定是“國寶”邀請返鄉定居,他持續在他家

他是一個典型的藝術知識分子, 精通文學,繪畫,音樂,歷史,詩詞等。他悠遊在莎士比亞、福樓拜、尼采、達文西、范寬、郭熙的山水間。我們無法用單一的藝術家身分來認定他。他的創作感動了我們所有的人。

早期作品 論文:《哈姆雷特泛論》、《伊卡洛斯詮注》、《奧菲斯精義》、《伽米克里斯兄弟們》(九篇集)

木心先生在紐約中央公園 小說:《臨街的窗子》、《婚假》、《夏狄的赦免》、《危險房屋》、《石佛》、《克里米雅之行》、《伐哀爾獨唱音樂會》、《羅爾和羅阿》、《木筏上的小屋》

詩:《如煙之姿》(長詩)、《非商籟體的十四行詩》(100首集)、《蛋白質論》(短詩集)、《十字架之半》(短詩集)

劇本:《進來吧,主角》

舊體詩詞:《玉山贏寒樓燼餘錄》

木心先生的第一部嚴肅著作是長篇論文《哈姆雷特泛論》,是1949年22歲時完成的。那篇論文,以及他在20世紀五六十年代所寫的許多文章、長短篇小說和詩歌都從來沒有發表。這些裝訂成20大冊的手稿在“文化大革命”初期被沒收銷毀,讀到過它們的人不足十個。以上是這些被銷毀作品的清單,仍能使我們一睹作者“百科全書”式的眼界。

單中所列作品數量之浩瀚、文學形式之多樣都令人讚嘆。我們甚至可以認為它是木心浸研其中的“茅盾圖書館”的內化成果和縮微寫照。和“茅盾圖書館”的被毀一樣,這些作品的毀滅是同樣的徹底而野蠻,同樣是一場大屠殺,但是沒有留下被害人的痕跡。木心不得不一切從頭再來,而這一次他是在一個意想不到的地方開始的:一個防空洞改成的,在“文化大革命”期間他被單獨監禁的地牢。我們能夠看到的、在1970—1973年期間所寫的132頁的《獄中筆記》,是木心為了保持自己作家身份所做的生死拼搏的見證。難以想像的是,在那種嚴酷、被監視的條件下,他居然能在輕薄如蟬翼的紙頁正反面一共寫下了65萬字,層層疊疊的蠅頭小楷幾乎無法辨認(如下圖)。在我看來,只有一個真正作家的自我責任感才能解釋這些文稿的創作,因為除了可能給他帶來更加嚴厲的懲罰之外,這些文字可以說是沒有什麼用處。但是在木心看來,他是在“完成一個天賦的任務:保護和照顧好葡萄藤”,猶如《聖經》所說:“吾為真葡萄藤,吾父乃葡萄栽培人,吾不結果之枝皆被吾父截去,結果之枝吾父則精心修之,以期結出更多果子。”(《約翰福音》第15章)

美術作品 《塔中之塔》

從技法上看我們又很難將之稱其為國畫,因為木心先生很少單純地使用筆墨而是將中國傳統與西方當代藝術中的多種繪製技巧融為一體,以創造出他想像中的風景,而這風景是他精神的唯一安頓。與這批風景一同展出的還有木心先生寫於獄中的詩文雜記,這裡面完全沒有對時世不平的抱怨,而是想像了大量世界精英分子間的對話:托爾斯泰、萊奧那多、沃爾夫、托斯妥耶夫斯基、華格納。

木心先生將2008年的畫作展覽命名“塔中之塔”,一個是生活中囚禁他的“雷峰塔”,一個是他內心營造的“象牙塔”。正如巫鴻所說,木心先生所做的一切並不是對現實的反抗,而是精神的升華。

“你們看畫,我看你們的眼睛。”木心曾對前來觀看畫集的訪問者說。評說木心的繪畫便不免有點惶恐,因為他在天上洞徹地看著我們的眼睛,是否聰明,是否誠實。

木心傳世的繪畫,能看到的不多。我手頭有三種他的畫集,第一種是《The Art of Mu Xin:Landscape Paintings and Prison Notes》,收入了美國耶魯大學博物館收藏的33幅作品,據木心說半數創作於“文革”浩劫中;第二種是《Mu Xin Landscapes of The Mind》,收入4幅作品,均標明畫於1979年;第三種是《Celebrating the Life and Art of Mu Xin》,收入40幅作品,為2002年至2003年創作,彼時旅居紐約。感謝美國收藏家郭萊德(Frederick Gordon)先生,他讓我在上海看到了木心繪畫的一件長幅原作。

所有以上繪畫,全部是中國水墨,對象一律是自然山水。無論在文章中還是在訪談中,木心毫不掩飾對中國山水和中國水墨的喜愛,儘管他早年在上海美專和杭州藝專是學西畫出身。初看他的水墨繪畫,令人耳目一新。這不是流俗的套話,他採用的是宣紙、毛筆、墨色,但基本上全無中國傳統山水畫的筆觸,構圖的視角則完全是西畫的方式。他的畫風介於具象和抽象之間,以具象為審物表意的主要依託。

木心先生與建築大師貝聿銘 木心先生博才多藝,有各種途徑可以抒發胸臆,詩、散文、小說、文論、戲劇、音樂皆擅,繪畫只是其中之一,也是他初入藝術創造之門首先掌握的一門專業,但他相當看重自己的畫家身份,對哈佛大學東方學術史教授羅森菲奧所說“這是我理想中的中國畫” 頗為得意,繪畫在他全部的藝術成就中,其地位與文學不分伯仲。他說過,“文學既出,繪畫隨之,到了你們熱衷於我的繪畫時,請別忘了我的文學。”反之,熱衷於他的文學時,亦須記住他的繪畫。

詩歌作品 從前慢 記得早先少年時

大家誠誠懇懇

說一句是一句

清早上火車站

長街黑暗無行人

賣豆漿的小店冒著熱氣

從前的日色變得慢

車,馬,郵件都慢

一生只夠愛一個人

從前的鎖也好看

鑰匙精美有樣子

你鎖了,人家就懂了

祭葉芝 蔚藍終於拜占庭航向綢繆你卸盡詩章,

余亦識眾星如儀羅盤在握嗟夫聖城覆滅,

預言嗎我能,你預言榮耀降臨必在二度,

除非眉額積血的獨生子換了新父,我預言。

愷撒海倫米開朗基羅都曾長腳邁過來的么,

平素拒事體系的我盈盈自限於悲喜交集,

竟然伸攀信仰,翡翠懷疑指環蔓卷的手。

吁,形嚲貌衰心綻智揚,夜闌記憶大明,

聖蘇菲亞殿堂未啟柏拉圖院門未掩,那時,

啼唱啼唱那株金打銀造的樹上璀璀璨璨,

那隻人工的鳥閃爍其辭就是一樣的我。

五島晚郵 十二月十九夜

我已累極

全忘了疲憊

我慳吝自守

一路布施著回來

我憂心怔忡

對著燈微笑不止

我為肢體衰嚲而惶惑

胸中瀰漫青春活力

你是亟待命名的神

你的臂已圍過我的頸

我望見新天新地了

猶在懸崖峭壁徘徊

雖然,我願以七船痛苦

換半茶匙幸樂

猛記起少年時熟誦的詩

詩中的童僧叫道

讓我嘗一滴蜜

我便死去

十二月廿八晚

每次珍重道再見

昨晚,我悄悄遁去

待你察覺我已走了

起一瞬永別之感

你會猜知我在後悔

你猜知了

我的後悔便終止

又無悔地向你行來

不成文的肌膚之親

太可能毀掉

你金字塔內的我

近月以還,憬明,迷茫

驟濃驟淡的悲喜交替

廢園中枇杷花葯性的甜香

嚴靜,夕陽之美

以及我愛你

明知站在深淵邊

一旦你擯我,棄我

也是福了的

不能愛,能思念

人被思念時

知或不知

已在思念者的懷裡

自踵至頂的你呵

安息日,小徑獨步

枯枝刺滿藍空

樹下一灘一灘殘雪

滋潤的寒風拂面

真願永生走下去

什麼也沒有

就只我愛你

傷翅而緩緩翔行

除夕·夜

本年的晴朗末日

從別處傳悉你的心意後

換了另一種坐立不安

飄墜般循階下樓

投身於晼晚的寒風中

路上杳無行人

黑樹幹後遙天明若鎏金

斜坡淡紅衰草離離

無葉的繁枝密成灰暈

鄰宅窗前飄懸紙燈

門檐下鐵椅白漆新髹

掌心菸斗鳥胸般的微溫

兩三松鼠 逡巡覓食

遠街車馬隱隱馳騁

有你,是你

都有你,都是你

無處不在,故你如神

無時或釋,故你似死

神、死、愛原是這樣同體

我們終於然,終於否

已正起錨航向永遠

待到其一死

另一猶生

生者便是死者的墓碑

唯神沒有墓碑

我們將合成沒有墓碑的神

一月三日

何謂紅塵歷劫倖存者之福

憶往事,悲慟淡如野墟炊煙

何謂離群獨歸驅車若飛者的喜樂

為你,我甘忍悽愴,滿懷熊熊希望

壯麗而蕭條的銅額大天使啊

也許我只是一場羅馬的春陰暴雨

還有幾次,多少次,如昏沉昨夜

我舉步維艱,沿城而行而泣而禱

先是你,絕世的美貌驚駭了我

使我不敢對你的容顏獻一頌辭

怕你怨我情之所鐘僅在悅目

崇敬你吐屬優雅動定矜貴風調清華

無奈每當驟見你的眉目鼻唇

我痴而醉,喑而聵,直向天堂沉淪

一月六日

你尚未出現時

我的生命平靜

軒昂闊步行走

動輒料事如神

如今惶亂,怯弱

像冰融的春水

一流就流向你

又不知你在何處

唯有你也

也紊了,懦了

向我粼粼湧來

嫵媚得毫無主意

我們才又平靜

雄辯而充滿遠見

恰如獵夫互換了弓馬

弓是神弓,馬是寶馬

一月十日

夢想的是

在你這裡,某夜

面對歌劇中聆到過的

百轉千回直透天庭的一顆心

靈魂像袋沉沉的金幣

勿停地掏出來交給情人

因為愛是無價寶

金幣再多也總嘆不夠

一月十二日

遇見你後

情慾的烏雲

消散殆盡

我對自己說

看這最後的愛

愛是罪

一種藉以贖罪的罪

且去做了)

噢拉比

我細小細小

只夠攜一個選民

拉比笑了,說

天國的門猶如針孔

兩個孩子騎著駱駝

也可雙雙穿過針孔

(那時的我

獨占你瑰瑋的肉體

在駝峰之間

天國門口)

同前

你是真葡萄樹

我願是你的枝子

枝子不在樹身

自己無能結果

你是真葡萄樹

我將是你的枝子

結果甸甸累累

榮耀全歸於你

你是真葡萄樹

我已是你的枝子

枝子夜遭摧折

旦明茁綻新枝

你是真葡萄樹

請你把不結果的

那些枝子剪去

使我結果更多

一月十六日

清俊的容顏

富麗的胴體

這次是你作勢引我抱你

明知一旁有人伏案假寐

我至今以為彼是你的幸臣

你張臂促成我上前緊摟偎熨

真沒料到我的情敵敗得那么快

是第二度吻於你胸口

仍是那位置,更低了些

像歷盡風波的船

靠了玉崖瓊林的港岸

此番我不再憂慮冒犯了

知你喜悅我的頑劣

勿以我崇戀你的形姿為忤逆

我呀並非來自神化的蒼穹

我自紙質發黃的童話插圖中來

背上有橢圓透明的小翅的

那種笑盈盈的月夜飛行物

雅不欲進天堂入地獄

慣在草茵花叢間閃爍漫遊

做點好事,搗點蛋,無影無蹤

哈爾茨山的兄弟呀

他黠巧如羚羊,彈琴而歌唱

我願吻你,你莫畏懼

吻後我便走,不會再來

是故你莫畏懼,讓我吻了這次

露西亞的兄弟呀

也不要世界的誇獎

在條條生命的田壟上

禾秸似的人轉瞬被刈光

夏天往往有這樣的情景

涅瓦河夜晚的晴空

異樣的幽輝異樣的沉靜

回憶起疇昔的幸福

雖已淡漠,卻又傷心

夏夜以它良善的清風

使我們默默遐想

恍如一囚徒

在亂夢中倏爾出獄

飄向草原森林

幻想就是這樣領著我們

重返青春年代的新鮮早晨

我愛你,不再離舍了

誠如脫籠的鷙鳥

掠入鬱郁馨馨的森林

我誓作你忠烈的守護神

你雙目惺忪地喃喃

我應和,猶如谷底回聲

突然我轉身從樓梯盤旋而下

不見涅瓦河

也非良善的夏夜

街上寒風撲面

輝煌的櫥窗連成一片

玻璃和鏡面布滿我的笑靨

首飾店燦若群星的陳列

何者宜作我婚禮的指環

聖母院神龕的燭光呵

為我證見遲來的滔滔洪福

十八日

低著頭款款款款走

不理誰個美誰個醜

腳下溶漾溫軟的雲

彳亍在雲的大漠上

路人再陋也不足嫌

再艷再媚也不足羨

款款款款低著頭走

猛省這是頹喪的步姿

人們見了會慨然想

一個淒涼無告的病漢

哪知我滿心洪福

款款獨行,才不致傾溢

廿一日

明天又明天

時而昂奮

時而消沉

明天又明天

回想往日平靜

如澄碧長空

把事業的五色風箏

奔跑著引高送遠

如今手執風箏的牽線

抬頭只見你的容儀

每當我稍萌怨懟

便越覺得你才是我的愛

你帶給我洶洶的生

我自心一再湧現死

渴望無遮礙之夜

畏懼狎習後的荒涼

你是聖杯旨醴

禁飲的誡令由我宣頒

今夕又訴以宏大計畫

你頻頻頷首雙目瞱然

毫不知我為你燃燒

底層一片徹骨的冰

在死的冰上

起愛的火災

就因你已是實體而非幻影

才使我躓倒不能復起

一月廿六日

如拱門之半

我危弱欲傾

如拱門之另半

你危弱欲傾

兩半密合而成拱門

年華似水穿流

地震,海嘯

拱門屹立不動

眾人行過,瞻仰

勿知是兩個危弱之一體

離開我

你便倒塌

離開你

我猶獨存

喔,並非獨存

又有一半來與我密合

拱門下不復有年華穿流

是故你莫離開我

要知你的強梁在於我

皆因我的強梁在於你呀

二月十四日

愈近你

愈勿明你是誰

已是這樣近了

我退不回來

仆在寶藏門口

還得掙紮起身

自己殯斂自己

去國十載,歲月怡靜

遇見你,初初一驚

只是飄忽的身影

生澀微甘的目語

無損我宿葆的水木清華

詎料霎時雲蒸霞蔚

我如踉蹌中酒

鬱郁沸沸不捨晝夜

披上海藍外套

八顆鈕上八隻錨

直立的錨無為而端麗

你自稱水手稱我船長

我願最後一個離船

或與船同沉海底

航向拜占庭,航向巴比倫

從來不靠陌生人的慈悲

除非我偽裝恬漠

握瑾懷瑜繁文縟節

御香繚繞間雍雍穆穆

由你詫異古國的王孫

狂放善辯忽焉守口如瓶

把滿繡祥麟威鳳的錦袍

揮手投之檀香烈火

青焰躥起杳無餘燼

分道時你說,永遠記得

記得什麼,都是虛空,捕風

你向西馳,我策騎往東

疲乏,焦渴,送葬歸途的心情

危樓蕭索,呆愕的燈

壁爐中濕柴嘶嘶如蛇鳴

脫落長靴跌倒在床上

周身冷汗無力再起

先知們最懼怕的胃痛摧醒了我

灼熱的懷表,凌晨四點

並非大難,熄滅愛,還復詳貞

你是春暉中阿爾卑斯山

我並非躍馬親征的帝君

這垂死的牧人,羊群盡散

猶在你蒼翠的麓坡吹笛

黎明,人影不見,笛聲永絕

周年祭

夜雨淒迷

壁爐火色正紅

記憶在

世事俱在

猶如多帆的三桅船

愛者(死別的,生離的)

一一斜倚舷欄

回望,無言

往日衣履

往日笑顏

夜雨中,曳著音樂

徐徐向黑暗駛去

從前慢(歌曲) 詞:木心 曲:劉胡軼 演唱:劉胡軼

社會評價 “星期六夜色未央,其實已經是星期日了,此時此刻,這世界必得停下來,讓我(們)講幾句對木心表示欽佩的話。”

木心先生烏鎮追思會 ——羅伯特·康蒂(Roberto Cantie),《魚麗之宴》

——Holland Cotter,《紐約時報》

“什麼是一個木心繪畫風景的新元素?是一種情緒和風格,類似於北歐版畫那燈火輝煌的空間,是一種輝煌的文藝復興式作品。毫無疑問,在藝術家的處理材料的嚴峻條件下(”文革“),木心的景觀具有逃亡的光輝性。但也涉及了一位藝術家的感性圖像——輓歌——亞歷山德拉·芒羅,林肯中心的主要策展人,論起這些山水畫作為一種“中國曩昔文化的安魂曲,”這是事實。呈現了中國文藝人士如何藉助西洋精神,作為嘗試,祭奠過去已經不可逆轉的紛繁記憶。”

——Hilton Kramer,《中國囚徒輕振衣冠》

“他像是來自遙遠古代的神祇──在某個意義上說,木心的那個世界,那個精緻的、熠熠為光的、愛智的、澹泊卻又為美為精神性叩問而騷亂的世界,在他展開他那淡泊、旖旎的文字捲軸時,早已崩毀覆滅,「世界早已精緻得只等毀滅」──他像一個孤證,像空谷跫音,像一個「原本該如是美麗的文明」之人質。有時悲哀沉思,有時誠懇發脾氣;有時嘿笑如惡童,有時演奏起那絕美故事,銷魂忘我;有時險峻刻誚,有時傷懷綿綿。”

——台灣 印刻雜誌社

“木心先生是一位全方位的藝術家,他的小說很早就碰觸西方現代小說常探討的議題,包括辜負、遺憾、懺悔及追憶,也討論人如何站在現代荒原中,仍能保持文明人的尊嚴。”

“但是我看到他那張50來歲的照片非常非常怪,怪在什麼地方呢,那張50歲的照片,你不覺得這個人像坐過牢似的,1978年剛剛從文革中結束苦惱回來的很多作家,難免身子會有點往前駝下去,有點曲髏,難免神情上會有點沮喪,有點失落,有點恐懼,有點擔心,有點惶恐、惶惑,但是木心沒有,他整個狀態你覺得他的精氣神很足一樣,好奇怪,好奇怪的一個人。” ——香港作家 梁文道

( “現在流行‘小清新’,木心有點‘老清新’。……其實木心這種小機靈也蠻好,就像是風鈴一樣,叮噹作響,很愜意,但“木鐸金聲”才令人震撼的,不是風鈴的那種叮叮噹噹。”

——大陸評論人 張檸 )

《獄中筆記》片段

《獄中筆記》片段

木心先生在瓊美卡

木心先生在瓊美卡 木心

木心 木心

木心 木心先生在烏鎮

木心先生在烏鎮 木心先生在上海

木心先生在上海

《文學回憶錄》

《文學回憶錄》 木心先生在紐約中央公園

木心先生在紐約中央公園 木心

木心 木心先生在紐約中央公園

木心先生在紐約中央公園

木心先生與建築大師貝聿銘

木心先生與建築大師貝聿銘 木心先生烏鎮追思會

木心先生烏鎮追思會

“木心的藝術”全美巡迴展

“木心的藝術”全美巡迴展