春秋文學概述

時代春秋

春秋時期是中國文化大發展的時期,實現了中國思想文化史上由卜巫的宗教迷信文化向以人為中心的理性人文文化的歷史轉型。在春秋這個轉型期,儘管夏商周以來的傳統觀念仍在人們心中起著巨大的作用,普遍地發生著影響。周天子及其諸侯政治權威的動搖與衰落,學在官府局面的被打破,隨之而出現的學術下移、典籍文化走向民間等社會方方面面的變化,又引起了人們思想觀念的某種改變,這些變化正是春秋時期思想文化轉型得以實現的歷史條件。

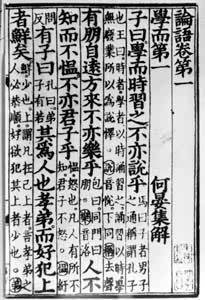

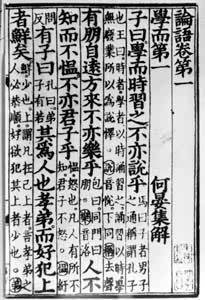

孔子像

孔子像 春秋文學

春秋文學春秋文學內容特點

《

左傳》是中國先秦時代最重要的典籍之一。它是春秋時代的百科全書,也是探索春秋時代文學演進狀況的基本文獻,還是世界上第一本百科全書。從語言上看,先秦漢語經過了從

甲骨文、

金文到《

尚書》、《

詩經》的語言演變,已經能夠勝任文學語言的功能。從創作者來看,雖然王公貴族還是作家的主體,但是下層士人和民間的歌手也以他們的創作成績而成為重要的文學作者群體。從文學理性和文學情感來看,歷史理性在春秋時代有強化的趨勢,而世俗的情感也在春秋時人的情感世界中起著重要作用,用對史官演變的歷史考察與對春秋時期青銅器銘文的研究可以說明。春秋十二公,每四公一期,可分為三期。即沉潛期、發展期和繁榮期。每期的政治與時代背景、文學的代表性人物以及體現在賦詩與辭令中的文學活動的面貌,以及各期的基本特徵都很明顯。

春秋文學修辭特點

春秋時代完成了先秦時期舊體文言到新體文言的歷史轉變,與商周以來的古體文言相比,春秋時期的“新文言”呈現出表現方法自由靈活,修辭手段廣泛套用,語言鮮活生動,形式多變,駢散結合,語助詞普遍使用等特徵。新體文言的成熟使得中國文學的發展有了新的格局與氣象:各種文體逐漸完備,文學創作出現繁榮局面,“建言修辭”成為時代風尚,獨立的文人階層趨向形成,文學理論表現出體系性成熟。春秋時代的“文言”變革與文學繁榮標誌著這一時期的中國文學已經進入全面成熟和自覺的歷史時期。

文學形態

春秋時期的文化呈現一種綜合的形態。有些文學作品是史學或哲學著作。史學和哲學著作也富有文學意味。春秋時期楚國的觀射父所說巫、祝、宗等職務,其職責範圍還難以分清,巫和祝都兼有史的職事,顯示了巫史不分的狀況。

春秋

春秋史學和哲學散文

根據《

尚書·洪範》,可以知道商代已形成了“五行”思想體系,編定於周初的《易》卦爻辭,已經具備了“陰陽”的觀念。殷周之際,中國文化經歷了革命性的變化,萌芽於商代的“德”的觀念,在周代得以發展,形成了敬德保民的思想。春秋時期,文化學術思想空前活躍,形成了諸子百家出現的現象。於是,探索宇宙人生、進行哲學思辨和關注社會政治、討論治國之道的諸子說理散文開始出現了。這些史學和哲學散文具備相當強的文學性。《

左傳》、《國語》、等歷史散文,內容豐富多彩,寫作中動用了多種文學手法,基本具有了敘事文學的特徵,奠定了中國敘事文學的傳統。大多數說理散文也不是抽象地進行哲學思辨或枯燥地討論政治、人生問題,而是在文章中表現出鮮明的個性,帶著濃郁的情感,具有豐富的形象,文學價值很高。

春秋詩歌

春秋詩歌經歷了一個明顯的發展過程,由宗教頌讚禱祝詩演進到政治敘事詩,再演進到言志抒情詩。宗教頌讚禱祝詩如甲骨卜辭中的韻文、《易》卦爻辭、鐘鼎銘文中的韻語等;政治敘事詩如大雅的大部分、小雅的小部分以及頌等;言志抒情詩如小雅的大部分和國風的全部。這些詩歌或追念先祖,或美刺時政,或吟詠性情,奠定了中國詩歌的發展方向。

作者流變

巫覡衰歿

春秋經歷了一個由原始文化向理性文化嬗變的過程。在這一過程中,文化主要承擔者的身份、地位發生了明顯的變化,文學作者也因之而不斷變化。夏商時代和西周初期,以原始宗教文化為主,文化的主要承擔者是巫覡。巫覡在商代具有重要的地位,遠比在周代的地位高。他們理所當然地也是文學的創造者。春秋以後,巫覡的地位或職業有所變化,巫術祭祀歌謠逐漸失去其原有的重要地位,但它並沒有絕滅。《

詩經》中一些祭祖的詩歌,如《大雅·生民》等,都是宮廷巫師的作品。總的說來,巫覡作為文學的作者,隨著時代發展而逐漸衰亡。

史家散文的高峰

隨著商周之際鬼神地位的下降,人事受到重視,史官發展了人事方面的職能,並從原始宗教中脫離出來,成為新興文化的代表。史長於記人事、觀天象、悉舊典。史官世代傳業,儒家所傳的經書,多為他們舊藏的典籍。這些經書的文辭可分質樸與文采兩類。史官所記錄的,如《周書》中的《大誥》、《康誥》、《酒誥》都是朝廷的誥誓,直錄周公口語,辭風質樸,不加文飾。史官自作的,如《周書》中的《洪範》、《顧命》等篇,都顯示出條理比較細密、文思比較清晰的特點。春秋時期,史官的文化活動達到了一個高潮,各國都有自己的史書,其中魯國的《春秋》留存至今。魯國史官左丘明採集各諸侯國的史記,作《春秋左氏傳》,文質並勝,把史家散文推上了一個高峰,成為後世散文創作的典範。

官頌民風

西周時期,學在官府,只有貴族才有受教育的權利,文化為貴族所壟斷。當時官學的內容,據《周禮·地官》記載有六藝:“一曰五禮,二曰六樂,三曰五射,四曰五馭,五曰六書,六曰九數。”這類官學,其後逐漸演變為私人傳授,即父子代代相傳。貴族掌握了知識文化,才能進行文學創作,所以召公云:“為民者宣之使言,故天子聽政,使公卿至於列士獻詩,瞽獻曲,史獻書,師箴,瞍賦,蒙誦。”(《國語·周語》)其中的公卿、列士都是貴族。他們所獻、所箴、所賦、所誦之詩,即《

詩經》中的三《頌》、《大雅》和《小雅》的一部分,用以美、刺王政。貴族成了西周、春秋時文學的主要創作者。周朝同時也有許多民間歌謠,這些歌謠的作者大都是平民。據說這些詩歌經過專人採集後,由掌管音律的樂官、太師修正、加工,再演奏給天子聽,以觀風俗,知得失,這就是《

詩經》中的十五國風。所謂“男女有所怨恨,相從而歌。飢者歌其食,勞者歌其事”(《春秋公羊傳·宣公十五年》何休注),文學價值很高。

春秋文化圈

春秋文化圈諸子百家

春秋之際,分封制度的解體,導致了上層貴族地位的下降和下層庶民地位的上升。於是,在貴族和庶人之間興起了一個士階層,士的人數迅速增加,他們的社會作用也日益重要。隨著貴族階級的衰落,官學或私家傳授出現了危機,於是民間聚眾講學之風應運而起,文化知識也由貴族轉移到士的手裡。春秋末年,孔子在魯國講學,“弟子蓋三千焉,身通六藝者七十有二人”(《史記·孔子世家》),並發展成為儒家學派。春秋之際,墨家聚眾講學,並形成了有組織的集團,當時稱為墨者,後世稱墨家。當時諸子開始出現,代表不同階級、集團的利益,他們議論時政,闡述哲理,“百家爭鳴”的盛況即將到來。

春秋文學作者的身份隨著社會發展而不斷變化,由巫到史,到貴族,再到士,其演變過程,與文學繁榮的趨勢是一致的。作者身份的多樣性,使文學在體裁、題材、風格等方面顯出了異彩紛呈的特性。

代表作品

“禮樂”新建

隨著周初分封制的推行。中國歷史進入了一個新的階段。自

周公“制禮作樂”到孔子“

克己復禮”,舊的巫術宗教文化逐漸被取代,禮樂文化成了主流。也就是說,自西周開始中國進入了以禮樂為標誌的理性文明階段。“禮樂”的精神實質是對社會秩序自覺地認同,而這些“禮樂”概念或制度又是從前代原始巫祭文化,尤其是巫祭

儀式中發展出來的,比如喪祭之禮,鄉飲酒之禮等等,這些禮儀的目的在於維護等級制度,它的核心是“德”、“仁”等一些政治倫理觀念。周代的文化改革家們正是通過這一“

神道設教”的方法,巧妙地完成了理性文化對

原始文化的突破。正如

王國維所說:“殷周間之大變革,自其表言之,不過一姓一家之興亡都邑之移轉。自其里言之,則舊制度廢而新制度興,舊文化廢而新文化興。”(《觀堂集林·殷周制度論》)

《論語》

《論語》史書興盛

周代敬禮重德的理性精神,使人類社會和人本身的地位得到了肯定,各種神靈都受到了不同程度的懷疑和否定,殷商時期那種濃厚的巫術宗教色彩減少了。周代文學更加關注歷史、關注社會、關注人生。對歷史的關注源於對現實的關注,當神靈不再作為人們行為的動力,不再給人們指示方向的時候,

歷史的意義就顯現出來了。尤其是在社會

變革時代,人們更需要從歷史中尋找行為的根據和經驗教訓。因此,周代的歷史意識空前發展起來,史官原來的宗教職責迅速淡化,他們以自己的歷史知識和職業信念自覺地肩負著對現實的責任,所謂“史官文化”也因此而成熟。《周書》中的“誥”、“誓”以文獻的形式,記錄了西周初年征服商人的歷史,反映了周初的社會關係和周人的政治理想。春秋時期各國都有史書,而以

魯國之《春秋》為代表。現存魯之《春秋》是經孔子修訂的,它的基本精神是“道名分”(《莊子·天下》),即講社會倫理秩序,並通過對歷史事實的選擇、以寓褒貶,寄託自己的社會理想。顯然,孔子是通過修史來表達對現實的關注。在春秋末年,還出現了《

左傳》和《國語》,此二書繼承並發揚了《春秋》的現實精神和表現手法,倡導儒家敬德崇禮、尊王攘夷、固本保民等思想。《

左傳》是

先秦史傳散文的頂峰之作,它記述史實,刻畫形象,以極為高超的表現技巧把中國敘事文推向成熟,開《戰國策》、《史記》等史傳散文之先河。《國語》以

記言為主,其言辭典雅、精練,並通過人物語言描繪情節和人物形象,文學成就雖略遜於《

左傳》,也為後世所推崇。

社會構想

除了歷史著作外,春秋時期一些傑出的文化巨匠還將目光直接投向現實社會和人生,構建出種種不同的社會理想。

說理散文因此得到長足的發展,出現了《

論語》、《

墨子》和韻散結合的《老子》。《

論語》是孔子門人對孔子言行的記錄,是

先秦禮樂德治思想最集中的體現,表達了孔子對現實熱切的關懷,它所昭示的儒家思想成為中國傳統文化的基石。《

論語》文約旨博,言簡意賅,極有韻味。《

墨子》站在小生產者的立場,倡導一種平等簡樸、和平、宗教型的社會生活方式。《

墨子》發展了文章的邏輯性,文風樸實無華。《老子》一書有見於社會的混亂和罪惡,提出了“

無為而治”的社會政治理想,表達對現實的反省和批判,直接導致了道家學派的成立,在

中國文化史上有著十分巨大的影響。該書散韻相間,自然變化,不拘一格。

楚國詩歌

春秋時期,楚國文學創作的突出成就是詩歌。見於文獻記載,楚國詩歌雖不算多,成書於春秋時代的《

詩經》,其中雖無“楚風”,但《周南》、《召南》是為南方民歌,《漢廣》等篇則又實為江漢流域之作。《候人歌》雖為一句,但“兮”、“猗”語助詞的運用,已具楚地民歌的

語言特色,對後來

楚辭的創作,顯然有直接的影響。散見於其他典籍,也還有不少楚國(地)民歌。如《說苑》記載的《楚人誦子文歌》、《楚人為諸御己歌》、《越人歌》,《新序》記載的《徐人歌》,《吳越春秋》記載的《彈歌》、《河上歌》、《申包胥歌》、《漁父歌》,《

論語·微子》記載的《接輿歌》,《孟子·離婁》記載的《孺子歌》,以及《史記·滑稽列傳》記載的《優孟歌》等,都不同程度地反映了楚國(地)詩歌的成就。

春秋文學精神

春秋文學在精神和風格上都體現為一種和諧、典雅的特質,一種婉而多諷的特徵,這一特點表現在各種文體之中,如《春秋》、《

左傳》等歷史文獻中的“書法”,即體現了作者的良苦用心。《

詩經》以“比興”為主要的藝術手段,再加以

復沓疊唱的結構形式,造成一種含而不露、迴環往復的效果。劉勰概括道:“《詩》主言志,詁訓同《書》,摛風裁興,藻辭譎喻,溫柔在誦,故最附深衷矣。”(《文心雕龍·宗經》)。這就是說《

詩經》採用了

比興手法,文辭優美,比喻曲折,最能切合人們的內心情懷。這種美學傾向為後代其他文體所宗尚,所謂“賦、頌、歌、贊,則《詩》立其本”(《文心雕龍·宗經》)。

孔子像

孔子像 春秋文學

春秋文學 春秋

春秋 春秋文化圈

春秋文化圈 《論語》

《論語》