簡介

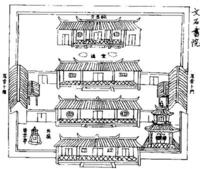

元等之請,捐款創建。有頭門3間,中架為樓,上祀

魁星;中為講堂,祀宋代周、

二程、朱、張五子;後堂中祀支昌帝君,左右兩間為山長住處,兩翼有精舍各10間。因

澎湖特產文石,故名。胡親任山長,訂學規10條:“重人倫、端志向、辨理欲、勵躬行、尊師友、定課程、讀經史、正文體、惜光陰、戒好訟”,後金門舉人林豪主講時,又續擬學約8條:“經義、史學、文學、性理、制義、試帖、書法、禮法”。五十五年夏毀於風災,知府

楊廷理諭通判王慶奎修葺。嘉慶四年(1799)通判韓蜚聲捐款重修,並改建魁星樓,以後堂作講堂。二十年通判彭謙就後院再建5間,以祀文昌。道光七年(1827)通判蔣鏞與協鎮孫得發、游擊江鶴等捐俸倡修。九年改建魁星樓於東南方。後多次修葺,光緒元年(1875)董事生員蔡玉成邀請紳士重議修建。翌年後殿添兩旁精舍,左邊配胡、韓二公,並前通判蔣鏞、王廷乾祿位。其講堂中廳祀制字倉聖,外庭建惜字亭。日本占據時期,地方人士為保護民族文化,將其改為孔子廟。年久失修,廟宇已圮。1962年拆除,僅留魁星樓及2碑2匾。

文石書院

文石書院歷史

文石書院始建於清乾隆32年(西元1766年),本為

澎湖通判

胡建偉所創建,係為教人移民子弟,造就地方人才,乃設定官立書院,延聘教席、山長教育儒生。因書院是採用

澎湖特產色澤燦爛的文石所砌成,且亦期望所培育的人才如文石般秀美,故命名為文石書院。

文石書院

文石書院文石書院興建,開啟了

澎湖文教的先聲,書院陳列史書極,文風鼎盛,可惜光緒11年中法戰爭爆發,法軍大肆毀壞了文石書院百餘年來的傳承,圖書、講堂俱毀。日據時期,書院經過重修,改祀孔子;1962年再度整修,拆除破損殆盡的六棟雅致古厝,改建大成殿,即今孔廟現貌。

從〞至聖廟〞牌進入孔廟前庭,步道的右側有一座古老的閣樓,此即登瀛樓。登瀛樓為故文石書院僅存旳遺蹟,建築為前清傳統式中國風味的閣樓,上下兩層,古樸中透著些許些華麗,門牆、

窗欞、檐角都修飾得極其精緻。登瀛樓因地勢較高,展望極佳,可遠眺

風櫃半島及

澎湖周邊的

碧海青天。

從步道前行穿過白色圓形拱門,在盡頭處即可見掩映於老榕下的大成殿,因建築時間較晚,大成殿屋已不用飛檐,而是平,整端莊的黃色琉璃瓦,屋脊兩端各有一向上突起的修飾物,看來更簡單樸實。平時孔廟並不開放,只能在台階外端祥這座現代孔廟。

學約十條

創者

一曰重人倫

古者庠序學校之教,皆所以

明人倫也。是人倫者,非教者之所最重,而為學者之所必先也哉!試思人生那有一日不與五倫之人相周旋?聖賢那有一言不與五倫之理相發明?孟子曰:“規矩,方圓之至也;聖賢,人倫之至也。”又曰:“堯舜之道,孝弟而已矣。”朱子鹿洞條規,首列“

父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信”五教之目,以為學者學此而已;而博學、審問、慎思、明辨、篤行,則所以學之也。若夫修身、處世、接物之條,皆在所後焉。蓋人倫之至理,命於

天則謂性,率於性則謂道。性與天道,乃學問之大原,而其實不過於人倫日用之間,各盡其當然之實,自可以為天下後世法。如《中庸》一書,其大無外,其小無內,放之則彌六合,卷之則退藏於密。言其大無外,其小無內,至於

無聲無臭至矣,無以復加矣。而其中之得力,則實在

三達德(三達德:三種常行的美德。《中庸》:“智、仁、通三者,天下之

達德也。”),以行

五達道(達道:人所共知之道。《中庸》:“君臣也,父子也,夫婦也,昆弟也,朋友之交也,五者天下之達道也。”),以馴至乎其極而已,豈有他哉?然人倫固在所重,而孝為百行之原,則又五倫之本也。人能善事父母,必篤於兄弟,和於妻子。求忠臣,必於

孝子之門。至性厚者,朋友亦不薄,以至明察天地,通於神明,光於四海。何一而非孝之所推暨乎?倘身列喜牆,而門內多慚,至性菲薄,以視反哺之鳥、跪乳之羊,物且不如矣,安望其忠君、

信友、親親、長長也哉!清夜自思,何以為人,何以為子,更何以謂之學者,可不惕然而知所重耶?

二曰端志向

志者,心之所至也。凡人心之此之彼,志必先為之向道,而後心乃從之而往也。如行路者,欲往東,志必先向東而志;欲往西,志必先往西而行。是志之有向,正如射者之有鵠也。故學者之志,未有所向不端而可以有為也。《禮》曰“一年

離經辨志。”蓋言童稚就傅之年,必先使之志向先端,而後可以漸進,以至於智慮通達,而為大成之候也。即如孔子,至聖也,亦必自十五志學,而後能從心所欲

不逾矩。朱子曰:“書不記,熟讀可記;義不精,細思可精;惟有志之不立,直是無著處。”世人讀書,不志道德而志功名,所向已差了。況所稱功名,亦只是科第耳,官爵耳,非真欲建功立名以垂不朽也。以富貴為功名,富貴之外,復有何求?趨向不端,宜所學者皆非也。毫釐之差,千里之謬,正在於此。今生童中盡有穎異之資,止是志向不專,為習俗

所染,未能捭脫。即勉強從學,或作或輟,口身之功且難,更何有於心性之學?光陰坐廢,卒無成就,殊可惜也!試觀漢儒董仲舒

下帷發憤,潛心大業,三載不一窺家園;宋范文正公斷齏劃粥,勤學

勵學,做秀才時,便以天下為己任。此何等志向也,爾諸生可不勉哉?

三曰辨理欲

凡人莫不有性,性即理也。性發而為情,情動而欲生焉。此危微之介,聖狂之分也,而可不辨乎哉?劉子云:“煙生於火而煙□火,冰生於水而冰遏水。故煙微而火盛,冰泮而水通;性貞則情銷,情熾則性滅。是以珠明而塵埃不能附,性明而情慾不能染也。”又曰:“將收情慾,先斂五關(五關:耳、目、口、鼻、身,謂之五關。)。”蓋言五關不破,五德(五德:指人的五種品質,儒家以溫、良、恭、儉、讓為士人修身五德。)不得而入也。即如孔子論人,必先從

富貴貧賤說起者。夫人必能富貴不處,貧賤不去,則取捨之分明;取捨之分明,斯存養之功密,庶可漸至終食不遺仁,而

造次顛沛必於是也。學者果能於此間辨得明,守得定,壁立千仞之上,何難與聖人同歸也哉!《東莊學約》有云:“米鹽妻子,庶事應酬,以道心處之,無非道者。苟使縈懷豪傑,志氣不難因以捐盡。彼如應舉一事,在明理者入場赴考,認題作文,不過將平日之學養,發聖賢之道理,至於取中與否,則聽其在天,毫無僥倖之想。”今人則一團欲心,入場必思

詭遇;擬題濫本,無所不至。朱子曰:“非科舉之累人,人自累科舉耳。”又云:“居今之世,雖孔子復生,亦必應舉,豈能累孔子耶?”天理人慾,同行異情,有如此者,可不辨乎?

四曰勵躬行

呂獻可嘗言:“讀書不須多,讀得一字,行得一字。”伊川程子亦嘗曰:“讀書一尺,不知行得一寸。”蓋讀書不力行,只是說話也。今人生聖賢之後,凡

我身之所未行者,皆古人之所已行,而筆之於書者也。故誦讀時,不可看作書是書,我是我,書與我兩不相干。必如朱子所云,“須要將聖賢言語體之於身”。如

克己復禮,如出門,如見大賓等事,須就自家身上體察,我實能克己復禮,主敬行恕否?件件如此,方為有益。又如

顏子所云:“未知養親者,欲其觀古人之

先意承顏,

怡聲下氣,不憚劬勞,以致甘軟,惕然慚懼,起而行之也;未知事君者,欲其觀古人之守職無侵,見危受命,不忘

誠諫以利社稷,惻然自念,思欲效之也;素驕奢者,欲其觀古人之恭儉節用,

卑以自牧,禮為教本,敬為身基,

瞿然自失,

斂容抑志也;素鄙吝者,欲其觀古人之重義輕財,少思寡慾,忌盈惡滿,周貧恤匱,赧然

悔恥,積而能散也。”引而申之,推而廣之,事事皆本古人之成法做去。即讀得一句、行得一句矣,不亦

躬行實踐之君子也哉!

五曰尊師友

傳道解惑,莫過於師;

勸善規過,必資

於友。是師友者,乃人生德業之所藉以成就者也。《書》曰:“主善為師。”又曰:“師道立,則善人多。”《禮》曰:“獨學無友,則孤陋寡聞。”師友願不重哉!孔子曰:“君子哉若人。魯無君子者,斯焉取斯。”蓋

言子賤能尊師友,以成其德,故夫子稱之也。考之古人,未有不尊師友者也。即如宋賢楊龜山、游定夫,侍伊川程子之側,程子偶瞑坐,楊、游二子

侍立不去。程子既覺,門外已雪深三尺矣。古人之

尊師重道,有如此者。至於朋友,

朱子所謂五倫之綱紀者是也。人或於君臣、父子、夫婦、昆弟中,有難言之隱、不白之情,積成嫌怨。得一良友,為我排釋,為我解紛,委曲周旋,維持調護,俾得相好如初,其有益於人者,更為不淺。況乎勵行勤學,質疑問難、讀書作文,無一不取證

於友。其所系之重,又有如此者。《詩》曰:“他山之石,可以攻玉。”不信然乎?乃世之人,無遵師之誠心、取友之實意,視師友如過客路人,豈不哀哉!極其所謂尊師者,亦不過厚脩脯、隆禮儀,以此為敬而已。其於尊德樂道,則概乎未之有講也。待朋友雖極深情厚貌,亦僅以酒食往來為親密,笑言通脫為莫逆而已。求所謂以文會友,以友輔仁者,則又安在也!爾諸生當以古人自待,以今人為鑑也。

六曰定課程

《記》曰:“比年入學,中年考校,一年

離經辨志,三年視

敬業樂群,五年視博習親師,七年視論學取友,謂之小成;九年智慮通達,謂之大成。”此古人為學次第法程也。矧今人慾學古人,而可無法也哉!孟子言:“

大匠誨人,必以規矩。學者亦必以規矩。”課程者,即匠之規矩也。欲讀書也,課程可不定乎?而課程之法,則莫有善於程畏齋分年月日程之一法也。其法本末兼該,體用具備。

陸清獻云:“此非程氏之法;而朱子之法,非朱子之法,而孔、孟以來教人讀書之法也。”其尊信有如此者。今院內仿依此法,令諸生各置一簿,以為

每日課程記。本日讀何書,何處起止,或生書,或溫書,並先生所講何書,午間何課,夜間何課,一一登記簿內,從實檢點,不得虛張濫記;積日而月,積月而歲,歷歷可考。工夫有常,自然長進。每五日,又於已熟之書,按簿抽背一次;或余於公事之暇到院,亦安簿抽背,以驗其如有從頭至尾背念一字不忘者,即給送紙寫之資,以獎其勤能;倘有妄自開寫簿內,背念不熟者,即由飭示罰,以為怠惰者儆。至於作文,每十日作文一篇,五言排律詩一首,夏日則策一道。務須盡一日之功,以完此課,不

許繼燭給燭。平日用功,以看書、讀書為急,不比場前,要多作

時文,以熟其機也。每日講書後,要看書,先將白文理會一遍,次看本注,次看大全等講章;如此做工夫,則書理自可漸明;四書既明,則經學便勢如破竹矣。

七曰讀經史

經,經也;史,緯也。學者必讀經,然後可以考聖賢之成法,則亦未有不讀史而後可以知人論世者也。是十三經、二十二史,非學者所以必讀之書而為學問之根底者哉?今國家取士,鄉會第二場,試經義四篇,所以重經學也。至於第三場,多有以史事策試者。史學亦何嘗不重?是經之與史,有不容以偏廢者也。自世之學者,以讀書為作文而設,如薛文清云:“學舉業者,讀經書只安排作時文科用,與己原無相干,故一時所資以進身者,皆古人之糟粕;終身所得以行事者,皆生來之氣習,與不學者何異?”然此等讀書,雖無心性之益,猶有記誦之功也。惟近來場中擬題一件,最為惡陋,其不出題者,勿而不講;即出題之處,亦不過略曉大意,僅能敷衍成文而已。更有剽竊雷同,即章句亦多,茫茫然也。本經如此,他經可知,又安望其兼讀諸史以為淹通之儒耶?但人之質性不同、敏鈍各異,概今其服習熟讀經史,亦非易事。然亦有法焉,可以序漸進也。則莫如仿歐陽文忠公限字讀書之法,淮以中人之性,日約讀三百字,四年可讀畢《四書》、《五經》、《周禮》、《左傳》諸書。依此法做去,則史亦可盡讀也。亦惟勤者能自得耳。學者苟能如朱子所云:“

抖擻精神,如救火治病然,如撐上水船,一篙不可放緩。”如此著力去讀,則又何書不可盡讀耶?寧第經史史而已哉?

八曰正文體

文所以載道也。穠纖得中,修短合度,莫不有體焉。是體也者,文之規矩準繩也,而可不正乎!今朝廷取士,重科舉之業,文取清真雅正。上以是求,下以是應,固已文無不約,禮無不正矣。平淡濃奇,各具一體,均堪

入彀。至於膚淺卑弱之文,雖不中程式,然此等文字,如人生質微弱,病在

標末,元氣未曾傷損,服以湯劑,餉以

粱肉,自然日就強壯,猶可為完人也。惟有一種艱深怪僻者,以

妄誕為新,以判道為超脫,何異病人入膏肓,

外強中乾,縱有扁禾(扁禾:又作禾扁,是古代名醫

扁鵲與禾二人的合稱。),亦豈能為救藥也哉!凡此者,皆託名江西派(宋詩流派之一,以

黃庭堅為首,次為

陳師道等二十五人,皆江西人氏,影響很大,故稱江西詩派。)一說以誤之,逐日復一日,沉溺而不知返也。夫江西五子之文,或意在筆先,或神遊題外,自成一家機抒,然按之

題位、題理,依照一絲不亂。此文之所以可貴而可傳也。今人既無此本領,但剽竊險怪字句,以塗飾耳目,牛鬼蛇神,欲以

欺人,適以自欺而已。然余以為欲正文體,更當先正題目,如欲出搭題以試學人之靈思妙緒,亦不得過為割裂,以致首尾不貫,上下無情。近見坊本,率多牽如兩馬之力與齊飢等題。學者遇此,亦

安得不無中生有、支離附會耶!是何異策

泛駕之馬,而欲其范我馳驅,按轡和鈴,以游於

康衢九達以上,豈可得哉?

九曰惜光陰

人生百歲三萬六千日,光陰盛矣。而其中可以讀書,則自七八歲至三十歲,僅有二十二三年而已。即陸槎亭分年讀書之法所言,自五歲至十五,十年誦讀;十五至二十五講卷;二十五至三十五涉獵,亦總不出三十年之外也。讀書之日,寧有幾乎?孔子曰:“年四十而見惡焉,其終也已。”又曰:“四十、五十而無聞焉,斯亦不足畏也已。”蓋人至四十、五十,血氣漸衰,精神日滅,眼目近花,記性亦絀。禮言:“四十而仕,五十服官政。”未聞此時而向學者也。余觀今人讀書,暴棄者固多,姑待者亦復不少。謂今日不讀有明日,今年不讀有明年。不知眼前一刻,即百歲中之一刻也。日月其除,揮戈難返,嗟何及矣。今幸書院落成,爾諸生萃處其中,晝則

明窗淨几,夜則熱灼焚膏,真有讀書之樂矣。正宜勵志潛修,及時勉學,斷不可群居燕坐,三五閒談,以致耗費精神,荒度時日也,若遇

芳辰令節,放假一日者,亦是玩物適情,所以

暢發其天機之一。如

樊遲從游於舞雲,不忘崇德之間,則游亦豈能廢學也哉?至家中有事,或日久

歸省,亦人情之常,不能免也。但必

回明先生,告假登記簿內,限日回銷,總不得有逾五日之期。昔樂羊子遠學來歸,其妻乃斷機相戒。婦人尚且知學如此,倘無故頻頻告假思家,不惟

見怪於師友,亦且有愧於婦女,安可以有限之光陰而漫不加珍惜也歟?

十曰戒好訟

昔人有言:“餓殺莫做賊,

氣殺莫告狀。”夫賊者,害人之名。人而為賊,鄉評之所不齒,國法之所不容,賤惡極矣。而告狀者似之,亦以告狀之人,虛辭

架陷,敗人名節,傾人身家,與賊無別。事異情同,所以深著其害,而重以為戒也。即如易以

天水名訟,赴義外剛內險,或前剛而後險,或彼剛而此險,兩

不相下,而訟以興焉。是好訟之人,未有不剛險者也。人而好訟,大抵其人必貪暴而尚氣,機械而詭詐。率其剛險之性,明則

舞文弄墨,暗則

射影含沙。或恃己之健訟,而顛倒是非,或唆人之爭訟,而混淆

曲直,深文以期其巧中,構□以圖其重酬。無知者稱為訟師,有知者鄙為

訟棍。此等人品,實鄉黨之

鬼蜮,而名教之罪人也。縱或法網偶疏,時有吞舟之漏,即

天地神明,亦斷不為之少寬也已。試以

訟事言之,告狀時,每日衙前伺候或官府出署,攔路下跪,或坐堂放告,則階前俯伏。官呼役叱,靦顏忍受,其苦一也。如或不準,又須再告。幸而準理,出票時承書抑勒,萬狀刁難,乃

下氣怡色,委婉順從,過於孝子之事父母。及至差役到家,則有接風酒、下馬錢,恭迎款待,甚於賢賓嘉客。一有不當之處,則飲爾酒,發爾風,無所不至,其苦二也。及至臨審,一切

保鄰詞證又需供養;酒樓茶館任其燕遊,百計逢迎,總欲藉其左袒。又有派堂雜堂,一班衙頭

皂快,如

餓虎逢羊,必無生理。非遇廉察之官,身家必至立破。且俟候聽審,自辰至酉,寸步不敢遠離,

驚心吊膽,忘飢失食。若遇

沖繁地方,職官因公他出,又須收牌別示,十旬一月,未有定期,其苦三也。至於審後,水落石出,輕則戒飭,重則問擬,有何好處而樂為此耶?爾諸生讀書明理,心氣和平,既無剛險之性,倘有非禮之加、橫逆之投,情遣理恕,何難漁然冰釋。即或萬不得已,務要申訴官長,而據事直書,仍不失忠厚之道。則有中惕之吉,而無終凶之訟,慎毋恃官府待我厚而奔走公庭,毋恃衙門為我熟而鑽謀蠹吏。守臥碑之訓,而一意詩書,品端行潔,誰不受

敬之。苟其不然,即使爾諸生身為職官,見此等好訟之人,有不疾而惡之者

幾希矣。

學約八條

創者

林豪:文石書院續擬學約八條 清光緒年間

經義不可不明也

士君子窮經,將以致用。必能明其義蘊,斯識見定,理解精,持論有本有末,以之用世,自無難處之事。如漢儒以經義決獄,以《洪範傳》推度時事,均能吻合。故先哲謂:《論語》

半部可以治天下。非危言也。治經者,必先讀註疏,擇精語詳而歸於一是。若場屋與考經解,則以

眾說為波瀾,而以

御纂及朱子之說為主腦。朱注雖為時所尚,要當分別觀之。如《周易》宜習漢學。其尤著也,若《虞氏義》一書,為國朝惠定宇、張皋文諸家所闡發,尤為漢《易》入門之徑。大都以六爻之變動,陰陽之錯綜,先明其數。故治《易》者,必有圖畫,猶《春秋大事表》、輿地,皆有圖說,以明其方向,於天下大勢、遠近強弱,方了如指掌。他如《毛詩小序》,必不可廢。若能會萃眾說而自抒新義,亦可以參備一解。大抵六經註疏,經御纂折衷,固已燦然大備;然聖賢理道,本屬無窮,如近世江慎修之《鄉黨圖考》、閻百詩之《四書釋地》,皆足以

專門名家,補前賢所未備。學者會而通焉,可也。

史學不可不通也

三史之學,一曰正史,若馬、班之書是也;一曰編年,若《通鑑綱目》是也;一曰紀事,若

谷應泰《明史紀事本末》是也。其他三通(三通:唐杜祐《通典》、宋鄭樵《通志》、元

馬端臨《文獻通考》,合稱三通,皆政典之書。)、地誌等書,皆史家之支流,涉獵焉可也。夫史書浩如淵海,苦難遍讀,故治史者,必自朱子《綱目》始。其法每閱一代之史,則設一簿,擇其事之要者,論之精者,字句之典雅者,自抄一本。或計一年所閱,擇其辭尤浹意者隨手摘錄,粘於壁上,以便朝夕熟覽。至歲終,揭起分類,抄成一本。年年如是,有三益焉:一可知古今之事變,人品之賢否:一可識史家筆法,與義例之異同;一則典雅字句,隨意摘出,可為行文之取資挹注,更覺靡盡。凡此,皆讀子、史百家之良法也。然讀書

尚友,必能知人論世,故有時讀至疑難之事,該掩卷思之,設身處地,當如何處分?而後觀古人究如何處分。其增長知識,尤不少焉。

《文選》不可不讀也

《昭明文選》一書,為古學之總匯、詞賦之津梁。自唐以來,如老杜猶教兒熟精選理,豈得以難讀而置之?

即如“京都”、“

江海”等賦,字多奇僻難通,無妨節取。他若屈子之騷,武侯之表,《春秋》、《毛詩》之序,蘇、李、陶、謝之詩,皆出其中,宜擇其

明白易曉數十篇,自抄一過,朝夕吟詠,以為根柢,則出筆自可免俗矣。昔人謂做秀才者,胸中目中無《綱目》、《文選》二書,何得謂秀才哉?蓋惟習此二書,則胸中乃有古人,而筆下方能超出時人耳。

性理不可不講也

我

朝儒臣所輯《性理精義》,皆採擇有宋先賢五子之學,若《通書》、《西銘》及《太極圖說》,詞旨深遠,皆理學之至精者也。而湘鄉羅忠節公澤南,即本周子主靜之學,衍為兵法,故生平戰功彪炳。其門下弟子,類能起而捍大難,踣大憝,亦皆本其師說。蓋是書所賅甚廣,苟能明其一義,推而出之,亦足以開物成務。學者但本其性之所近,擇其辭義可通者讀之,當有領會,亦無庸纏死句下,瑣瑣較論心性,致與膠柱刻舟者等誚也。

制藝不可無本也

昔人謂制藝之佳者,不從制藝來;試帖之佳者,不自試帖來。若但能就制藝、試帖以求,則詩文未必能工。蓋

胸中無數千卷書,

安能獨出手眼,下筆沛然?雖復極力摹擬時墨、鋪排塗附、學其套數,初閱雖有機調,細按之不過合掌雷同,無一語從本心中流出,奚貴其為文哉?至於題有層次,前後不可

凌躐也;題有神理,一字不放過也。曲題用經義,貴能融化;理題靠朱注,貴有洗髮手法。題尤要聊貫有情,補側得宜。能如是,是亦足矣。先儒云:“

文以載道”。又云:“時文代聖賢主言。”雖不敢執此以律時賢,亦安敢不力求實學,而取法於上哉?

試帖不可無法也

自乾隆二十二年,文場始加試帖一首,排比聲韻,法至嚴密。一字不葉(葉:“協”的古文,不葉即不協。此處指

叶韻。

叶韻起於南北朝時,文字讀音,因古今不同,故古韻和今韻不同,當時強調

合韻,強改古韻為今韻。為求壓韻,甚至不惜擅改原文,其弊甚深。至宋代,提出古韻通轉,不必改字之說,形成一字多讀,隨處可葉之勢,

多音字增加,其害亦大。清人深究古音,叶韻之說漸廢。),則前功盡棄,可不慎歟?即如結韻、抬頭、頌揚,系應制之體,

不得已而用之。若全篇頌揚,澎士每喜用之,尤不可解。此體無足討好,而最易惹厭,似不必輕用為當也。能為古近體詩者,其試帖雖不甚工,亦不致有塵俗氣。大抵試帖之上者,莫如有正味齋,而九家詩次之,七家次之。要必汰其不合時式之作,而選其尤佳者數十首,以便揣摩可也。古學則以唐律的根柢,而行以館閣格式。古學經解,在小試軍中,易於偏師制勝,況平時能為古學,則試帖遊刃有餘,在闈中尤有裨益。宜講

律賦及賦學指南二書,以資講習,為入門之徑。

書法不可不習也

場中作字,譬如善膏沐者,同此資質,而膏沐稍整亦足動目。故制藝俱佳則較其詩,詩律俱佳則較其字,而去取以分。其大凡也臨帖之法,非徒濡毫摹寫,以求其形似而已。必取古今名跡,懸掛壁間,或斜置几上,細玩其用筆起止,配搭疏密長短之法,隊伏整列,筆氣聯貫而下,無錯綜不勻之弊,務期意在筆先,神與俱化。故未有楷法不工,而能工草者。至用墨濡筆,皆有程式。墨要去膠,筆要洗淨,試卷雖澀,必不宜磨使光滑,所謂善事利器是也。我期功令,凡殿試、朝考,尤重楷法。鼎甲館選,鹹出其中,而可苟乎哉?先儒云:“作字端楷,亦主

敬之一事”,則又不特場屋宜謹也。乃澎士書法,尚多未勻,即系注塗改,又多違式。查磨勘條例,每科學政,多有頒發。即鄉闈,題紙後已臚列,

為師者亦宜以教其弟子,每誤則隨時指正,必平日習慣自然,場中方無錯誤。若以為無關文字之佳否,而任意塗抹,是真與科名為仇也。大抵得失雖有定數,而人事要必先盡,故瑣瑣及此。古人云:三年心血,只爭一刻眼光耳。

有志者,幸勿河漢斯言。

禮法不可不守也

《紀略》原載《學約》,於人倫、師友、立志、戒訟之說,再三致意,茲特舉其意所未備者,推而言之。夫吾人既從事於學之一途,不能不以

舌耕為業;舍此,則別無謀生之術。蓋防禮自恃,有如處女;懷刑畏法,懼入小人,其力守

大閒,亦僅僅可以免禍而已。要之,訓誨有法,自不患事畜無資,而或欲於

公門中

上下其手以沾利益,此大誤也。蓋自來清正之官,必能循理。故凡理之直者,可無煩托我;其曲者,始欲藉重一言,為可緩頰。而既視為謀生之資,又不能擇事而預,在有司則已窺我之後,謂是固非理相干者也。無論從與不從,而我且以一言見輕,他日雖有至言,轉不易入矣。至於

墨吏,亦有別才,其經手固自有人,本不欲與正士相接,而反借非公不至之說,謂禮義由賢者出,而以澹臺子羽相待,則吾亦何能不以

自待耶?雖然,俗事非盡不可與也。設有至親為人傾陷,則當極力為雪其誣;又或親朋兩相爭競,則必苦口為平其怨;他如保固

桑梓,興利除害之大端,則士為四民之首,又安可不身肩其任。此雖仁義,未嘗不利,而吾之坐言起行者動於禮,非動於利也。則仍不害其為禮法自守也。夫禮法之所賅,亦甚廣矣。由勉亭之所言,所謂倫之明、志之篤、理欲之必辯、師友之是尊,以至勵躬行、戒詞訟,皆範圍

曲成於禮法中,而率履勿越者也。必能守如處女之固,而後免為小人之歸,可不嘆歟?古人云:做士子時,當如閨女,要畏人也;既入仕途,如健婦,要養人也;及退休林下,如老嫗,要教人也。所願士子,識此數端,為讀書之根柢,而復以通經、學古、課文、作字各條,互相

淬勵,從此

日就月將,相觀而善,士氣蒸蒸日上,以與中土代興,是又區區者所樂觀其後也夫。

文石書院

文石書院 文石書院

文石書院

文石書院

文石書院 文石書院

文石書院