愛屋及烏是一個漢語成語,讀音是ài wū jí wū,意思是因為愛一個人而連帶愛他屋上的烏鴉。比喻愛一個人而連帶地關心到與他有關的人或物。作謂語、定語、分句;含褒義,形容過分偏愛或愛得不適合。出自《尚書大傳·大戰》:“愛人者,兼其屋上之烏。”

基本介紹

詞語辨析,用法,出處,引證釋義,成語辨析,相關成語,成語示例,成語故事,心理分析,

詞語辨析

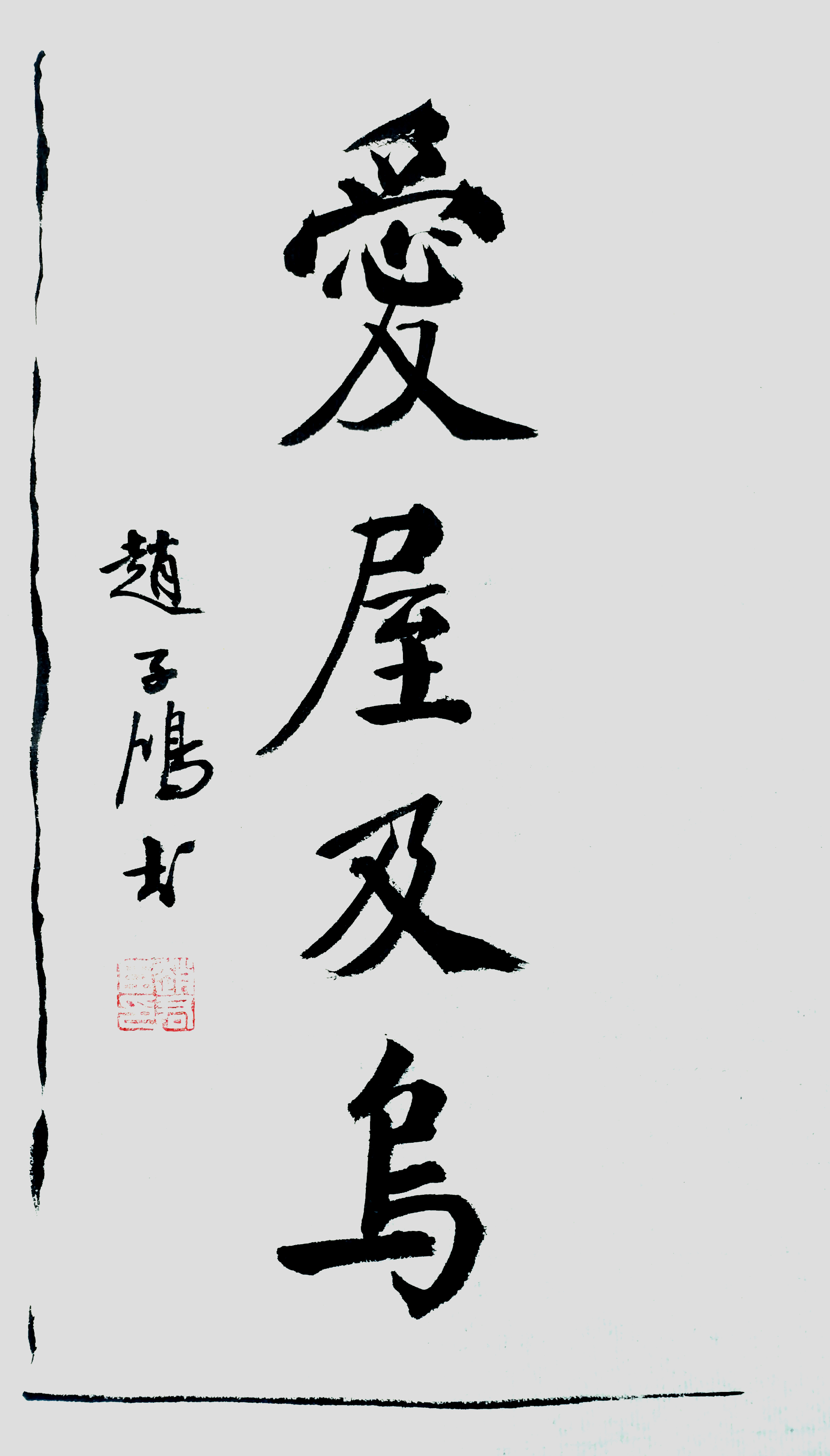

書法愛屋及烏

書法愛屋及烏【注音】[ㄞˋ][ㄨ][ㄐㄧˊ][ㄨ]

【感情色彩】褒義詞

【常用程度】常用

【產生年代】古代

【成語謎面】盲目愛好

【成語結構】連動式

【成語正音】及,不能讀作“jǐ”。

【釋義】因為愛一處房子,也愛那房頂上的烏鴉。比喻愛一個人而連帶地關愛與他(她)有關係的人或物。說明一個人對另一個人(或事物)的關愛到了一種盲目熱衷的程度。及,達到。烏,烏鴉。

用法

作謂語、定語、分句;含褒義,形容過分偏愛或愛得不適合。

出處

《尚書大傳·大戰》:“愛人者,兼其屋上之烏。”

[語出] 《尚書大傳》卷三:“紂死;武王皇皇;若天下之未定;召太公而問曰:‘入殷奈何?’太公曰:“‘臣聞之也:愛人者;兼其屋上之烏。’”

[正音] 及;不能讀作“jǐ”。

[辨形] 烏;不能寫作“鳥”。

引證釋義

【相關內容】我國自古流傳一種迷信習俗,以為烏鴉是“不祥之鳥”,它落到誰家的屋上,誰家就要遭遇不幸。

【引證解釋】謂愛其人而推愛及與之有關的人或物。

語本《尚書大傳》卷三:“愛人者,兼其屋上之烏。”

《孔叢子·連叢子下》:“若夫顧其遺嗣,得與羣臣同受釐福,此乃陛下愛屋及烏,惠下之道。”

明 許自昌 《水滸記·投膠》:“他們都是你舅舅的相識,你何無愛屋及烏情?”

《二十年目睹之怪現狀》第十四回:“ 子存 寵上了小老婆,未免愛屋及烏,把他也看得同上客一般。”

成語辨析

【反義詞】惡其餘胥(及其餘胥)

【成語辨形】烏,不能寫作“鳥”。

【成語辨析】現多定義為中性詞;比喻愛這個而兼愛與此有關的人或物;形容過分偏愛或愛得不當。一般作謂語、定語、分句

相關成語

【成語接龍(後)】烏有先生 烏頭白,馬生角 烏帽紅裙 烏焦巴弓 烏天黑地 烏面鵠形 烏衣門第 烏焉成馬 烏鳥私情 烏煙瘴氣 誣良為盜 巫雲楚雨 屋如七星 嗚呼哀哉 巫山雲雨 屋上建瓴 屋下蓋屋 屋下作屋 屋下架屋 污泥濁水 誤人子弟 誤認顏標 誤入歧途

【參考資料】

1、《新編漢語成語詞典》 P2

2、《現代漢語詞典》 P5

3、漢典網

4、查字典網

成語示例

◎子存寵上了小老婆,未免“愛屋及烏”,把他也看得同上客一般。(清·吳趼人《二十年目睹之怪現狀》第十四回)

◎這時牛仔褲的流傳還不是流行,沒有什麼生活情趣、鑑賞力或表現個性的成分,登不了時裝的大雅之堂,但到後來,西部開發成為美國人進取精神的最好例證,西部牛仔成為人們心目中的英雄,人們愛屋及烏,牛仔褲成了青春活力和開拓精神的象徵,這時人們爭相購買牛仔褲已不是為了去開發西部,而是為了表現個性,牛仔服裝也就成為流行時裝了。

◎同時,我也在揣摩著俄羅斯人民愛看戲劇演出、喜歡讀戲劇作品的原委:大概是這個民族樂意在生動鮮明的形象、性格化的語言、戲劇性的生活中間,品咂人生的況味,領略生命的感覺,辨認世間的真善美與假惡醜吧?是一種愛屋及烏的感情,俄羅斯人對從事戲劇職業的人們表現出特殊的尊重和愛戴。

◎人們常常因為同愛一本書而結為知己,就像有時兩個人因為敬慕同一個人而交為朋友一樣。古諺說:“愛屋及烏”。但是,“愛我及書”這句話卻有更深的哲理。

◎媽媽喜歡隔壁那個可愛的小女孩,愛屋及烏的也喜歡上了他們家賣的自種的玉蘭花,每次下班都會買上兩朵。

◎這是件愛屋及烏之事,她不會去除非他被邀請了。

◎如果有人邀請瑪麗而不請安妮,瑪麗就不會去。這真是要求人家愛屋及烏了。

文中把“余胥”,解釋為“地位最低下的小吏,奴隸主貴族的管家之類。(余,末等的意思;胥;胥吏。)”並說“‘余胥’一詞寫作‘胥余’,兩者的含意也不一樣。‘胥余’已不屬胥史等級,而是胥吏以外,比‘余胥’更加低下的奴隸或刑徒了”是不對的,余胥和胥余都是村落的角隅,即里落之壁。

愛屋及烏圖片

愛屋及烏圖片成語故事

此時,紂的暴政卻越來越厲害了。商朝的貴族王子比干和箕子、微子非常擔心,苦苦地勸說他別這樣胡鬧下去。紂不但不聽,反而發起火來,把比干殺了,還慘無人道地叫人剖開比干的胸膛,把他的心掏出來,說要看看比干長的是什麼心眼兒。箕子裝作發瘋,雖然免了一死,也被罰作奴隸,囚禁起來。微子看見商朝已經沒有希望,就離開別都朝歌出走了。

周武王把軍隊開到盟(孟)津(今河南孟縣以南的一個黃河渡口)地方,舉行了一次大檢閱,有八百多個小國諸侯,不約而同地來到孟津會師。大家都向武王提出,要他帶領大家伐商。但是武王認為時機未到,檢閱結束後又回到豐京。

回豐京後,周武王整頓內政,擴充兵力,聯合西方和南方的部落,準備討伐商紂。大約在公元前11世紀的一年,武王聽到探子的報告,知道紂已經到了眾叛親離的地步,於四年一月甲子日,親率戰車三百輛,虎賁三千人,甲士四萬五千人,聯合各方國部落,一舉進攻商都朝歌(今河南淇縣。)就發兵五萬,進攻商紂王。

雙方在牧野(今河南淇縣西南)展開大戰。雖然兵力懸殊,但由於商朝的軍隊中大部分是奴隸,他們平時恨透了紂王,不但不抵抗,還紛紛倒戈起義,引導周軍攻入商朝首都。走投無路的商紂王自焚而死,商朝至此滅亡。建立了西周王朝,定都於鎬京(今陝西西安西南),號稱“宗周”。廟號武王。以後的八百多年,便成了周的天下。

當周武王攻克朝歌之初,對於怎樣處置商朝遺留下來的權臣貴族、官宦將士,能不能使局面迅速穩定下來,武王心裡還沒有譜,有些擔憂。為此,他曾同姜太公等商議。漢朝人劉向編撰的《說苑·貴德》里,有這樣的一段記載:

武王克殷,召太公兒問曰:“將奈其士眾何?”太公對曰:“臣聞愛其人者,兼愛屋上之烏;憎其人者,惡其餘胥。鹹劉厥敵,使靡有餘,何如?”

大意是說:周武王打敗了殷商,召見姜太公,問到:“該怎樣對待她們的人員呢?”太公答道:“我聽說,如果喜愛那個人,就連帶喜愛他屋上的烏鴉;如果憎恨那個人,就連帶厭惡他的僕從家吏。全部殺盡敵對分子,讓他們一個也不留,您看怎樣?-原文中所謂“余胥”,是地位最低下的小吏,奴隸主貴族的管家之類。(余,末等的意思;胥,胥吏。

紂死,武王惶惶若天下之未定。召太公而問曰:‘入殷奈何:’太公曰:‘臣聞之也;愛人者,兼其屋上之烏;不愛人者,及其胥余。

這段記載,與《說苑》所載,內容相仿。不過“余胥”一詞,這裡寫作“胥余”。兩者含意不一樣。“胥余”已不屬胥吏等級,而是胥吏以外,比“余胥”更加低下的奴隸或刑徒了。例如商紂王似時的“太師”箕子,因對紂王不滿,被囚禁而裝瘋,甘為奴隸,所以《莊子》稱他為“胥余”

此外《韓詩外傳》《六韜逸文》也都有關於周武王何姜太公上述那段談話的記載,內容基本相同。由於這個傳說,產生了“愛屋及烏”這句成語。

我國民間自古流傳一種迷信習俗,以為烏鴉是“不祥之鳥”,它落到誰家屋上,誰家就遭遇不幸。我國最古的一部詩歌集《詩經》和《小雅》部分,題為《正月》的一首詩里,就有“瞻烏爰止,於誰之家”這樣的詩句,意思是“且看烏鴉哪裡落,災禍就落誰的家”。可見古人多厭惡烏鴉,而絕少愛它的。所謂“愛屋及烏”,是說:由於愛那個人,因而連他家屋上的烏鴉都不以為不祥,不覺得討厭了。這句成語,一向被人們用作推愛的比喻。因為深愛某人,從而連帶喜愛他的親屬朋友等人或其他東西,就叫做“愛屋及烏”或稱這樣的推愛為“屋烏之愛”。

唐代詩人杜甫,在他《豐贈射洪李四丈》(射洪,地名,在今四川;李四丈即李明甫)的詩中,開頭兩句道:丈人屋上烏,人好烏亦好”。宋朝人周敦頤的《濂溪詩》有:“怒移水中蟹,愛即屋上烏”。宋朝人陳師道的《簡李伯益》詩也有“時清視我門前雀,人好看君屋上烏”。都是用的“愛屋及烏”這句成語的典故。

心理分析

愛屋及烏比喻愛一個人而連帶地關愛與他(她)有關係的人或物。說明一個人對另一個人(或事物)的關愛到了一種盲目熱衷的程度。在心理學上來說,這是一種暈輪效應。 暈輪效應,又稱“光環效應”,屬於心理學範疇,暈輪效應指人們對他人的認知判斷首先是根據個人的好惡得出的,然後再從這個判斷推論出認知對象的其他品質的現象。

愛屋及烏的形成原因,與我們知覺特徵之一——整體性有關。我們在知覺客觀事物時,並不是對知覺對象的個別屬性或部分孤立地進行感知的,而總是傾向於把具有不同屬性、不同部分的對象知覺為一個統一的整體,這是因為知覺對象的各種屬性和部分是有機地聯繫成一個複合刺激物的。譬如,我們閉著眼睛,只聞到蘋果的氣味,或只摸到蘋果的形狀,我們頭腦中就形成了有關蘋果的完整印象,因為經驗為我們彌補了蘋果的其他特徵,如顏色(綠中透紅)、滋味(甜的)、觸摸感(光滑的),等等。由於知覺整體性作用,我們知覺客觀事物就能迅速而明了,“窺一斑而見全豹”,用不著逐一地知覺每個個別屬性了。

對人知覺時的暈輪效應,還在於內隱人格理論的作用。人的有些品質之間是有其內在聯繫的。比如,熱情的人往往對人比較親切友好,富於幽默感,肯幫助別人,容易相處;而“冷漠”的人較為孤獨、古板,不願求人,比較難相處。這樣,對某人只要有了“熱情”或“冷漠”的一個核心特徵,我們就會自然而然地去補足其他有關聯的特徵。另外,就人的性格結構而言,各種性格特徵在每個具體的人身上總是相互聯繫、相互制約的。例如,具有勇敢正直,不畏強暴性格特徵的人,往往還表現在處世待人上襟懷坦白,敢作敢為,在外表上端莊大方,懇切自然。而一個具有自私自利,欺軟怕硬性格特徵的人,則會在其他方面表現出虛偽陰險,心口不一,或阿談奉承,或驕橫跋扈。這些特徵也會在舉止表情上反映出來。於是,人們既可從外表知覺內心,又可從內在性格特徵泛化到對外表的評價上。這樣就產生了暈輪效應。

實質上,暈輪效應應是一種“以偏概全”的心理弊病,從認知角度講,暈輪效應僅僅抓住並根據事物的個別特徵,而對事物的本質或全部特徵下結論,是很片面的。因而,在人際交往中,我們應該注意告誡自己不要被別人的暈輪效應所影響,而陷入暈輪效應的誤區。其特徵具體表現在這樣三個方面:

1.有時我們抓住的事物的個別特徵並不反映事物的本質,可我們卻仍習慣予以個別推及一般、由部分推及整體,勢必牽強附會地誤推出其他特徵。隨意抓住某個或好或壞的特徵就斷言這個人或是完美無缺形,或是一無是處,都犯了片面性的錯誤。

2.暈輪效應往往產生於自己對某個人的了解還不深入,也就是還處於感、知覺的階段,因而容易受感覺的表面性、局部性和知覺的選擇性的影響,從而對於某人的認識僅僅專注於一些外在特徵上。有些個性品質或外貌特徵之間並無內在聯繫,可我們卻容易把它們聯繫在一起,斷言有這種特徵就必有另一特徵,也會以外在形式掩蓋內部實質。

3.對一個人的整體態度,還會連帶影響到跟這個人的具體特徵有關的事物上。成語中的“愛屋及烏”、“厭惡和尚,恨及袈裟”就是暈輪效應彌散的體現。