基本介紹

張夢庚(1909~1926),字效白。15歲離鄉到北平大同中學讀書,曾任校學生會主席。在校期間,不滿軍閥統治。孫中山到北平時,他親聆了這位革命先行者的講演,並常與革命先驅李大釗等人接觸,產生了革命思想,遂於1925年3月加入中國共產黨。後又以個人身份加入中國國民黨。1926年春,八國公使干涉中國內政,他憤而上書痛斥。3月18日 ,北平各校學生4000餘人赴段祺瑞“執政府”請願,他走在最前列。段祺瑞令衛隊開槍,他身中3彈,與劉和珍等37人一起當場犧牲,年僅17歲。史稱“三·一八”烈士。魯迅先生曾作雜文《紀念劉和珍君》,專記此事。後國民黨政府發給其遺屬憮恤金。建國後,被國家民政部追認為烈士。

魯迅先生的名篇《紀念劉和珍君》追憶的是1926年在“三·一八”慘案中遇害的劉和珍,痛悼為國而犧牲的進步青年。

不為人熟知的是,“三·一八”慘案中遇害的四十七人中,有一位冠縣青年叫張夢庚,是中共黨員,當時年僅十七歲,是魯西地區第一位烈士。

張夢庚(1909─1926),字效白。十五歲離鄉到北平大同中學(今北京二十四中)讀書,曾任校學生會主席。在校期間,不滿軍閥統治。孫中山到北平時,他親聆了這位革命先行者的講演,並常與革命先驅李大釗等人接觸,產生了革命思想,遂於1925年3月加入中國共產黨。後又以個人身份加入中國國民黨。1926年春,八國公使干涉中國內政,他憤而上書痛斥。1926年3月18日北平各校學生四千餘人赴段祺瑞“執政府”請願,他走在最前列。段祺瑞令衛隊開槍,他身中三彈,與劉和珍等四十七人一起當場犧牲,年僅十七歲。史稱“三·一八”烈士。魯迅先生曾作雜文《紀念劉和珍君》,專記此事。後國民黨政府發給其遺屬憮恤金。建國後,被民政部追認為烈士。

張夢庚身材高大文武雙全

張書豪是張夢庚的侄孫,他蒐集了大量有關張夢庚的資料,有《冠縣誌》、親人追憶文章、當時的新聞報導等。10月7日,他向記者講述了張夢庚的故事。

張夢庚出生在1909年,老家在冠縣梁堂鄉張里村,後來父親在冠縣南街買房行醫,張夢庚就生活在這裡。

他從小就聰明好學,博覽群書。1924年,15歲的張夢庚離鄉到北京大同中學讀書,由於性格豪爽、處事果斷,並且文武雙全,他很快成為進步學生中的領袖,被推選為大同中學學生自治會主席。

“他身材高大,17歲時就長到了1.94米,並且有一身好功夫。”張書豪說。

孫中山到北京時,張夢庚親聆了這位革命先行者的演講,並常與革命先驅李大釗等人接觸,產生了革命思想,遂於1925年3月加入中國共產黨,後又以個人身份加入中國國民黨。

孫中山到北京時,張夢庚親聆了這位革命先行者的演講,並常與革命先驅李大釗等人接觸,產生了革命思想,遂於1925年3月加入中國共產黨,後又以個人身份加入中國國民黨。

走在隊伍前身中兩彈

1926年春,日、美、英、法等八國公使干涉中國內政,他憤而上書痛斥。當年3月18日,北平各校學生四千餘人赴段祺瑞“執政府”請願,張夢庚走在最前列。

段祺瑞令衛隊開槍,張夢庚身中兩彈,當時年僅17歲,與劉和珍等37人一起犧牲。他們被稱為“三·一八”烈士。魯迅先生曾作雜文《紀念劉和珍君》,專記此事。

建國後,張夢庚被國家民政部追認為烈士,張夢庚墓地位於冠縣梁堂鄉張里村,現為聊城市重點文物保護單位。

張夢庚犧牲時已經結婚,妻子當時懷孕五個月。妻子生下一女後不久也離開了人世。目前,張夢庚的女兒在深圳生活

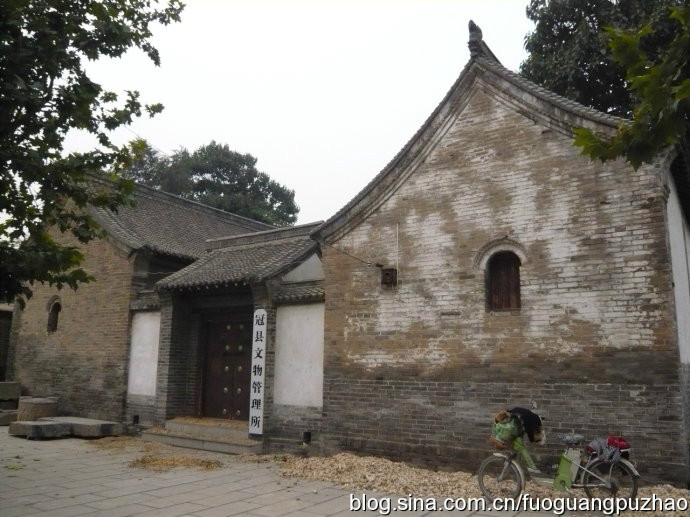

張夢庚故居目前是冠縣黨史陳列館(曾是中共魯西特委、魯西北地委、冀魯豫七地委、冀南一地委所在地),為省級文物保護單位。

張夢庚故居現魯西北地委舊址

張夢庚故居(南街民居)位於今冠縣紅旗南路路西,始建於清末民初,三·一八慘案中壯烈犧牲的烈士張夢庚就出生在這裡。

南街民居為四合院式民居建築,共三處院落。一、二號院落建於清代,一號院落原來是一周姓開的元興成煙鋪,二號院落原來是郭老紫的同和堂藥鋪,三號院建於民國初年,是聊城的任姓商人所建。民國元年(1911)郭老紫用二號院落的後院與張金針換了路東四間臨街房。抗日戰爭後期,南街民居曾為冀南地委駐地,老一輩革命家宋任窮同志曾在此居住。現在開闢為魯西特委紀念館。

目前,冠縣張夢庚故居中陳列著他的素描畫像,講述著一個熱血青年的英雄事跡。

抗日戰爭後期,這裡曾為冀南地委駐地,老一輩革命家宋任窮同志曾在此居住,現在成為魯西特委紀念館,魯西特委紀念館共分三個展區,十個展廳。第一展區,主要展示冠縣早期黨的活動和抗日戰爭時期的革命歷史;第二展區,主要展示解放戰爭時期的革命歷史;第三展區,展示新中國建立後社會主義建設和改革、創新、發展的革命歷史。

目前,魯西特委紀念館占地一千五百平方米,房屋四十餘間,均為青磚瓦房,坐西朝東,風格古樸,結構嚴謹,帶有典型的時代特點和地方民族特色,是魯西地區清末民國時期民居的代表。

張夢庚烈士墓

張夢庚烈士墓位於冠縣梁堂鄉張里村,現為聊城市重點文物保護單位。

1926年“三·一八”慘案簡介

1926年初,奉系軍閥進兵關內,軍艦駛入天津大沽口。馮玉祥將軍率領國民軍封鎖大沽口,不準船隻駛入。1926年3月12日,日本軍艦掩護兩艘奉艦駛入大沽口,炮轟國民軍,國民軍奮起還擊。第二天,日本公使向當時執政的段祺瑞政府提出抗議。北平、天津人民舉行集會,督促政府抗議外國侵略。惱羞成怒的日本帝國主義,糾合英、美、法、意、荷、比、西班牙等國公使,向中國政府提交“最後通牒”,要求國民軍撤去大沽口防禦設施,否則,“決採取必要之手段”。同時,各帝國主義在大沽海面集結了二十多艘軍艦,對中國政府實行武力威脅。帝國主義的這種野蠻行徑,激起了北京人民的憤怒。

1926年3月18日上午10時,北京各界五千多人在天安門舉行“反對八國通牒國民示威大會”,由共產黨員李大釗和國民黨左派徐謙等擔任主席。會後,由兩千多人組成的請願團,赴國務院請願,要求駁回“最後通牒”,驅逐八國公使。下午一點半鐘,遊行請願隊伍到達鐵獅子胡同(今張自忠路),在段祺瑞政府國務院大門前的空場上,民眾高呼“打倒帝國主義”,“驅逐八國公使”等口號,並派代表進入國務院交涉。這時,段政府竟然下令軍警用棍棒毆打、揮刀砍殺手無寸鐵的愛國學生,甚至向他們開槍射擊。在這場血腥的大屠殺中,有四十七人被打死,近二百人受傷。北京女子師範大學的女生劉和珍、楊德群和燕大的女生魏士毅等在這場運動中壯烈犧牲。在死難烈士中,有七個是中學生,其中有北平大同中學張夢庚年僅十七歲。這就是歷史上著名的“三·一八慘案”。魯迅稱這一天是“民國以來最黑暗的一天”

圓明園三一八烈士墓

三一八烈士公墓呈外方內圓,最外是鐵柵欄圍砌的正方形院落,占地約100平方米,院落正中是高約1米的圓形台基,在台基中心,豎起一座通高8.98米的六面體漢白玉紀念塔。紀念塔坐北朝南,在白色塔身的正南面,自上而下鐫刻著“三一八烈士公墓”7個金色篆體大字,在篆字右上側刻有“中華民國十八年四月”,左下側刻有“北平特別市政府立”字樣,均為楷體金色。飛脊式灰色塔頂上有塔尖高聳,塔頂用筒瓦砌造,塔尖用石料鑿成。塔座也是六面體。在塔座上,從正南面開始,自右而左,6面鐫刻著何其鞏親自撰寫的激情慷慨的664字墓表和可以考證到的39位殉難烈士姓名、年齡、籍貫、所在單位和職業,其中兩位烈士的姓名因無從考證,而以“無名男子”記錄在案,現已查明他們是劉珍、顧恩兩位烈士。

墓表全文如下:

中華民國十五年三月,國民軍奮鬥於畿郊,因見忌於帝國主義者,而有大沽口炮艦入港事。北京民眾反對八國通牒,齊集執政府前,號呼請願,聲氣勃勃。乃以僉壬弄國,竟令衛士開槍橫射,飲彈畢命者四十一人,橫屍載塗,流血成渠。其鞏目睹心痛,憤憾至今。及革命軍克復舊京,奉命來長北平市,追念逝者,為請於中央準予公葬。葬事告竣,舉其姓名、籍貫、職業之可考者,得三十九人,其無從考徵亦死斯役者二人。又負傷或因傷而致殘廢者,多不得而紀。志士埋名,深為遺憾。會此役者,或為青年女子,或為徒手工人,或為商賈行旅,皆無拳無勇,激於主義,而視死如飴。世以“三·一八慘案”稱之,以其為三月十八日事也。其鞏既揭於其阡,並記其事,以告後之覽者。中華民國十八年三月十八日何其鞏謹撰書

緊接墓表刻有39位烈士的姓名和簡介。他們是:張志成,56歲,河北東光人,傳染病醫院茶役;列炳,51歲,廣東人,外交代表團代表;陳貴深,31歲,廣東人,外交代表團代表;李文元,30歲,河北宛平人,京綏路工人;譚季緘,29歲,湖南祁陽人,留日學生歸國代表團代表;江禹烈,28歲,福建崇安人,工業大學學生;楊德群女士,26歲,湖南湘陰人,女師大學生;胡錫爵,25歲河南唐河人,中法大學學生;范士融,25歲,雲南昆明人,師大學生;王緒,25歲,京兆回民,商人;陳燮,24歲,四川長壽人,工業大學學生;劉葆彝,24歲,福建建甌人,工業大學學生;宋昭昺,24歲,湖北南漳人,平民大學學生;彭廷珪,24歲,湖南常寧人,中俄大學學生;趙鐘鈺,24歲,四川達縣人,中國大學學生;富振起,24歲,河北大興人,財政部印刷局工人;張仲超,23歲,陝西三原人,北京大學學生;劉和珍女士,23歲,江西南昌人,女師大學生;魏士毅女士,23歲,河北天津人,燕京大學學生;林孔唐,23歲,四川大竹人,農業大學學生;韋傑三,23歲,廣西蒙山人,清華大學學生;李行健,23歲,湖北漢川人,京兆高級中學學生;李廉貞,23歲,正白漢,京漢路局科員;張汝春,23歲,河北大興人,影戲人;沈幼恆,23歲,河北清苑人,印刷藝徒;張學良,23歲,河南人,車夫;李家珍,23歲,湖南醴陵人,北京大學學生;姚宗賢,22歲,四川會理人,藝專學生;唐耀昆,21歲,湖南長沙人,匯文學校學生;李閩學,20歲,甘肅武威人,今是學校學生;黃克仁,19歲,湖南長沙人,北京大學學生;張夢庚,17歲,山東冠縣人,大同中學學生;李二喜,17歲,河北南宮人,門齋鐵路工人;謝戡,16歲,江蘇武進人,匯文學校學生;陳時芬,15歲,廣東人,藝文中學學生;周正銘,15歲,安徽天長人,第二中學學生;朱良鈞,13歲,江蘇江都人,清明中學學生;尚劉氏,河北三河人,傭工;王慶竹。

魯迅先生:

“真的猛士,敢於直面慘澹的人生,敢於正視淋漓的鮮血。這是怎樣的哀痛者和幸福者?然而造化又常常為庸人設計,以時間的流駛,來洗滌舊跡,僅使留下淡紅的血色和微漠的悲哀。在這淡紅的血色和微漠的悲哀中,又給人暫得偷生,維持著這似人非人的世界。我不知道這樣的世界何時是一個盡頭!”