作品內容

配音藝術

尚華這個名字真是好眼熟好耳熟,它頻頻出現在譯製片的演職員表中,又屢屢化作角色的聲音,融合著銀幕形象,以其沁人的魅力,惹引得觀眾或愛或憎七情沸反。

上海電影譯製廠演員合影(尚華,後排左6)

上海電影譯製廠演員合影(尚華,後排左6)據尚華先生本人較為保守的估計,從事配音工作年來,他至少配了600多部影片。

尚華的最大特點就是能夠將一種詼諧與幽默的情緒,通過他的語言,不露痕跡地體現在角色;在《愛德華大夫》中的心理學教授,尚華將其理解為事故洞明,人情練達而又充滿著童真般幽默的老人。於是我們聽到了這樣的一種聲音,舒緩甚至有點懶洋洋的語氣,似乎總在賭氣的聲音表情,吐字乾淨,條理清楚,尤其是那句:“不要說我知道你比我懂得多,可是到最後總是你們比我懂得多。女人啊!”妙絕的翻譯,妙絕的配音。

他有一副與眾不同的嗓子,儘管已經五六十歲了但他的聲音仍然洪亮而結實,毫無蒼老、衰弱之感。他配音常常帶有拖腔與尾音,他有一種幽默感,妙趣天然。隨著他特有的豐富的語調變換,觀眾又深為其聲音表情的多彩與深致所感,為他體現的角色的性格彈性所傾倒。

據上海電影譯製片廠著名配音演員及導演

蘇秀女士介紹,尚華在年逾古稀之時依然為影片配音,大家覺得只有用這樣一句話來形容尚華最合適,“

一將功成萬骨枯”。那完全是尚華執著的敬業精神的真實寫照。

在配原片前,尚華往往一段戲會要求放映員連放數十遍讓他揣摩,回到家裡也要將口型對上近百遍才作罷。為了加深對影片的理解,尚華還提倡閱讀原著。當年,尚華為了配好電視劇《

老古玩店》,不僅閱讀了原著,惟妙惟肖。

此外,尚華是戲路較寬的演員,他配的人物也是性格多樣的;他晚年配的《

虎口脫險》中樂隊指揮

斯坦尼斯拉斯,是他配音生涯中的另一座高峰。

人物生平

棄商從文

1922年,一個啼聲嘹亮的男嬰出生在山東省

黃縣的一戶普通人家中。從商的父親尚勉臣欣喜異常,為了將來男孩能子承父業,他前思後想為兒子取名“尚乃忠”。固執的父親當然沒能料到,成年後的乃忠並沒有成為一個精明的商人,反倒在另一個藝術領域中叱吒了大半個世紀。

尚乃忠的青年時期,正逢國內戰亂不斷,但絲毫沒有影響他對於

京劇藝術的痴迷。即便隨著父母顛沛流離到哈爾濱當了一家五金店的學徒,仍然經常獨自一人偷閒跑到戲院里過把癮。“一定要當個演員”這樣的夢想,就這樣悄悄地在一個少年人的心中萌動著……

19歲跟隨全家來到上海落戶後,尚乃忠第一次違拗了父親的意願,棄商從文偷偷報名考進了當時的上海現代電影話劇演員專校。他在這所私立學校中潛心攻讀,刻苦學習語言、表演等一系列課程,像一塊乾渴的海綿汲取著藝術的養料。

畢業後,尚乃忠如願開始了自己的話劇表演生涯。從1942年到解放初期,這一乾便是八年。在這青春放飛又略顯艱辛的藝術旅途中,他輾轉於京津滬各劇社之間,參加了《雷雨》、《原野》、《

林則徐》等諸多著名劇目的演出。很快他便成了劇社的主要演員。但是,固執的父親對於家裡出來這樣一個“戲子”,感到顏面無光,每每回到家中,尚乃忠最不忍見到的就是父親痛惋的目光。考慮良久,乃忠遂給自己取了一個藝名“小臣”。最終,為了避免大家誤解他為“陳先生”,又給自己正式取了一個名字——尚華。

一將功成

談及自己配音藝術的起始,尚華的思緒便會飛到60年前,他和至友

邱岳峰相識、相知的那段友情歲月。

1950年,正是已在上影廠翻譯組(上海電影譯製廠前身)工作的邱岳峰,介紹尚華進入上影廠翻譯組,又給予了悉心掖助。從此,尚華才結束了8年的話劇表演,正式開始了他的配音生涯。當時,他年方28。

憶當年,我國的譯製、配音工作剛剛起步,作為新中國的第一代配音演員,尚華和他的同事們悉心摸索,邊學邊實踐,終於將《孤星血淚》、《

牧鵝少年馬季》、《

錦繡前程》等一大批優秀的外國影片成功地譯製出來,介紹給新中國的億萬觀眾……

在隨後的藝術歷程里,尚華更是成功地塑造了一個又一個外國影視片中的人物語言形象:《悲慘世界》中的沙威警長、《冷酷的心》中的“魔鬼”胡安、《虎口脫險》中的音樂指揮斯坦尼斯拉夫、《簡·愛》中的聖約翰牧師、《

鷹冠莊園》中的

錢寧先生……真可謂碩果豐盛、成績斐然。 當時,配音圈子裡的同伴都覺得只有用這樣一句話來形容尚華最合適——一將功成萬骨枯。那完全是尚華執著的敬業精神的真實寫照,在配原片前,他往往一段戲會要求放映員連放數十遍讓他揣摩,回到家裡也要將口型對上70、80遍才作罷,“尚老爺子不鬆手,大家豈不是跟著忙”。為了加深對於影片的理解,尚華還提倡閱讀原著。當年,尚華為了配好影片《老古玩店》,就不僅閱讀了原著,還查閱了狄更斯的生平介紹,了解小說的背景,最終將劇中人配得惟妙惟肖。

當年“攻克”《虎口脫險》,尚華也是和著名老一輩配音演員

於鼎細心合作,先將原片按難易程度分成幾大塊,由易到難進行配製,最終使得《虎口脫險》成為譯製片史上妙趣橫生的代表作之一。

這也就難怪。對於目前國內譯製片的現狀,數十年如一日精益求精的尚老常常感喟:“粗製濫造的太多了,有些不知道在講什麼?!”

精益求精

現實生活中尚華,具有著山東人一貫的豪情和耿直。但是每當談到自己的藝術成就,尚華心中始終認為自己未能達到他期望中的藝術境界。所以,當記者問及配戲至今,他最滿意哪部片子時,老人竟然留下了遺憾的熱淚,感懷地表示,“還沒有一部令自己滿意的如邱岳峰《簡·愛》那樣的‘絕配’出現”。

反倒是說起了自己心中最大的遺憾時,尚老竟又是一番老淚縱橫:數十年前,他曾和著名演員

朱莎一同合作為一部

義大利新現實主義影片《她在黑夜中》擔任配音。

朱莎在片中配一個飽受欺辱的妓女,而尚華則是配男主角——欺騙了這個妓女情感和金錢的騙子,他們用心配完這部片子後,老廠長

陳敘一卻在審片結束後,

痛心地告訴尚華,“你全配錯了!”

原來,這部片子反映的是

資本主義社會底層大眾的悲慘生活,“不能把那個騙子完全當作壞人來配的,他也是值得同情的小人物啊!”於是,在自己半個世紀創作道路上從來沒有返工過的尚華用了一個多星期的時間重新為該片配音。那是多么難熬的一星期啊,

茶飯不思,痛楚填膺。

雖已事過境遷,但每每念及此處,年已82歲的尚華老先生仍然聲淚俱下,他痛惜著當時自己沒有能透徹理解原片的主旨,“多大的經驗教訓啊!返工一部片子,那是給國家造成多大的損失啊!……”

壯心不已

1997年的下半年,一場意外的車禍導致尚華左半身髖關節骨裂。當時尚華並沒有追究駕車的年輕司機的責任,因為他的弟弟“也是一個汽車大隊的老駕駛”。對於司機有著特殊感情的尚華卻不曾想到,這場病痛至今始終纏繞著他。

車禍之後,為了行動方便,尚華到醫院自費裝了一個2萬多元的人工關節,“手術時開刀口子有一尺多長”,醫生說這樣的人工關節大約好用上三五年。畢竟歲月不饒人,在1997年尚華老先生在家中又不慎兩次扭到了關節處,光是為了保持肌肉的活力,打了三針“營養能量補針”,就花費了近800元。即使有醫保,組織上也不時關心著自己,但正如尚老自己所言“恐怕所剩的積蓄今後都得花在看病吃藥上了。”

但是,病痛豈能嚇退一個老藝術家堅持走完藝術道路的信心。就在幾年前,兩眼均患有白內障的尚華又參加了影片《

角鬥士》的配音工作,這部影片是尚老師配音生涯的最後一部作品,在該片中尚老師配的是羅馬皇帝,由於車禍導致的大腿關節疼痛還沒有徹底恢復,再加上年紀大了,有些重聽,所以導演丁建華讓他坐下戴著耳機聽原片的聲音配,可是他堅持不用。他知道自己聲音老了、反應也略顯遲鈍了,但是他認準了非要配到貼原片為止。幾次導演說可以過了,但他認為不到位,並且站起來重新配。等戲配完以後他才發現耽誤的時間太多了,別的演員等了好久,並且延遲了下班的時間。當時,儘管其他演員都關心和諒解尚華老師,可是他自己卻感到十分內疚,覺得對不住大家,埋怨自己老了,沒有提高工作效率,影響了大家,難受得差點哭出來……

人物印象

尚華也是我們當中最用功的人之一。他的用功不同於

童自榮,他雖然也用了很大力氣背台詞,但是更多地是一直在琢磨怎樣吃透人物,貼近人物,直到實錄前試戲的一剎那。九十年代初期,我曾邀請他和程玉珠以及劇校的雷長喜等人去河南電視台配一部電視劇《美國尋芳》。雷長喜說:“過去在上海多次跟尚老師一起配戲,但是從來不知道他是怎么準備戲的。這次,跟他住一個房間,才知道他有多么用功。每天晚上念台詞都要念到深更半夜。一個那么有成就的老演員,還那么兢兢業業地對待每一個角色,真叫人感動。”

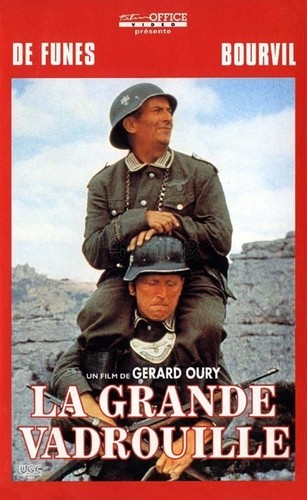

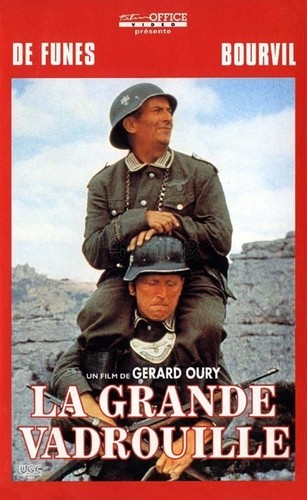

尚華配音經典影片《虎口脫險》

尚華配音經典影片《虎口脫險》過去,我也不知道他一段戲會念上六七十遍,但是我知道,他錄戲總是有準備的。在電視台錄《

血的鎖鏈》時,他有一大段戲,台詞又多又快,他沒有一遍是說得完整的。那天,恰巧有一個日本代表團來參觀,我想不能老讓人家看排練,就喊錄了。老尚一氣呵成,口型準確,情緒飽滿。日本客人不禁熱烈地為他鼓起掌來。客人走後,錄音師胡師傅說:“我真替老尚捏把汗,他一遍都沒說對過,你怎么敢喊錄!”我說:“因為我知道,老尚是人來瘋啊。”我這一說,大家都笑起來了。

尚華能把《虎口脫險》的指揮配得那么出彩,也是他超水平用功的結果。“樂隊排練”那場亮相戲,我不知道他念過多少遍台詞,也不知道他在放映間排練過多少次,我只知道,那幾天他的高血壓升到過一百九十。他配得特別出彩的,還有兩個角色:一個是《冷酷的心》中的“魔鬼”胡安,那是一個帶有江湖氣的熱血漢子,特別是他那帶有嘲諷意味的爽朗笑聲,更令人經久難忘;一個是《警察局長的自白》中的布魯諾,那是一個黑幫,一個流氓,他說話輕聲細語,卻令人

毛骨悚然。我說過,配壞人,我們的幾個男同胞各有各的壞。配流氓應該是老尚最拿手的了。除了布魯諾,還有《

金環蝕》中的流氓記者,那也是別人無法取代的。

尚華在1959年我廠成立導演組的時候,也曾做過幾年譯製導演。他很善於搞孩子戲,所以後來當我的戲裡出現孩子的時候,我就會求他:“尚二爺,幫我給孩子排排戲吧。”他總會認認真真去排。還有的時候,我會求他“給於鼎排排戲吧”。他不但替老於排戲,事後還會問我“他的戲錄得怎么樣”,我說“錄得還不錯”,他就會點頭笑笑。有一次我說“有一場戲錄得不太順利”,當他知道了是哪一場戲後,一拍大腿說:“就是這場戲,我沒幫他排。”他幫我給演員排戲,無名無利,甚至也沒人知道。演員戲好了,卻是導演的功勞。他可能從來都沒想過這一層,但是我從來都沒有忘記他這份情誼。

上海電影譯製廠演員合影(尚華,後排左6)

上海電影譯製廠演員合影(尚華,後排左6)

尚華配音經典影片《虎口脫險》

尚華配音經典影片《虎口脫險》