形態特徵

小蝗鶯雌雄鳥羽色相似。上體呈橙褐色,白頭頂至背部具顯著的黑褐色縱紋,腰部色澤略淡;前額橄欖褐色;眼先、耳羽棕褐色;貫眼紋暗褐色,眉紋淡棕色;頸項部邊緣灰白色;

飛羽和翅上覆羽黑褐色,

覆羽外緣淡灰褐色,第2枚飛羽

外翈緣泛白;尾羽暗棕褐色,近端較黑,先端綴灰白色端斑甚顯著,但兩枚中央尾羽無近端黑斑,且端白而呈純棕褐色;尾羽表面具隱約顯現的暗色橫紋。下體的喉、頦、腹近白色,胸部淡棕褐色,有的胸部具黑褐色斑點;兩脅及尾下覆羽橄欖褐色至淡黃褐色,後者先端泛白。

亞成鳥:上體呈橄欖褐色較鮮淡,斑紋邊緣較模糊,微沾棕色羽緣。下體皮黃色,頸和胸帶顯著的黑褐色縱紋,喉中央純白;兩腋橄欖黃褐色,也帶暗褐色縱紋;尾羽端部白斑較暗淡,表面暗色橫紋較不顯。上喙較成鳥突出,退化飛羽略長於初級覆羽。

西北亞種上體橙褐色極淡;兩脅及尾下覆羽棕白色。上體皮黃褐色極淡;頭頂斑紋很少,褐色,邊緣較灰;臀部和尾上覆羽帶斑紋,羽毛中央為褐色,翅上覆羽和三級飛羽深褐色,邊緣較淺。下體淡皮黃色,喉部略沾斑點,翅下覆羽白色,尾下覆羽棕黃褐色。

北方亞種與東北亞種非常相似,但體色較深。上體呈深橙甚顯著,頭頂和背部縱紋較為不明顯,羽緣呈橄欖棕褐色;腰部棕褐色。下體羽色亦較暗,兩脅及尾下覆羽呈橄欖褐色;頦、喉、腹部近乎全白。次級飛羽邊緣特別的白。相比東北亞種上體橙褐色較淡,較少褐色而多黃色,縱紋較多;兩脅及尾下覆羽亦較淡些。

指名亞種與東北亞種相比,背上縱紋界限不明顯,寬度不及3毫米。

大小量度:體重♂13-20g,♀12-21-g;體長♂140-160mm,♀140-156mm;嘴峰♂11-15mm,♀12-15mm;翅♂59-72mm,♀61-69mm;尾♂47-55mm,♀45-55mm;跗蹠♂21-23mm,♀19-22mm。(註:♂雄性;♀雌性)

棲息環境

主要棲息於湖泊、河流等水域附近的沼澤地帶、低矮樹木、灌叢、蘆葦叢中及草地,亦見於麥田。

生活習性

部分

夏候鳥,部分

冬候鳥和

旅鳥。春季在5月初至5月中旬開始遷來中國北方繁殖地,9-10月南遷。

常單獨或成對活動。性怯懦、活動很隱蔽,善於藏匿,平時總是躲避在蘆葦、灌叢或高草叢中,很少飛行,除繁殖季節外,亦很少鳴叫,偶爾發類似"ji-ji"叫聲。常偷偷摸摸、躲躲閃閃地潛行在茂密的草、灌叢的地面上覓食,一般難以發現。

但在繁殖季節,雄鳥常站在蘆葦、灌木、高草的頂端鳴叫,並不時地飛入空中邊飛邊叫,然後再滑翔而降,如此不斷重複,幾乎整天叫聲不停,晚上有時也發出鳴叫。叫聲為拖長的沙啞顫音"chir-chirr";也有示警時的尖細"tik tik tik"聲。

主要食物以各種昆蟲及其幼蟲為主,偶爾也吃少量植物性食物。

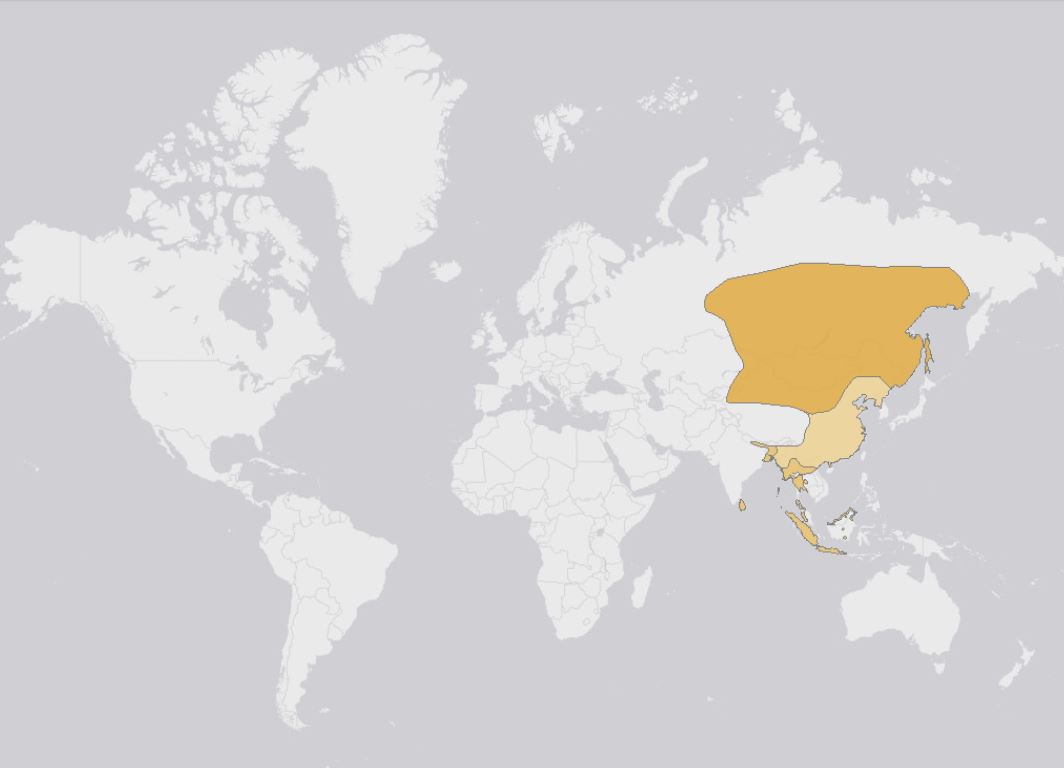

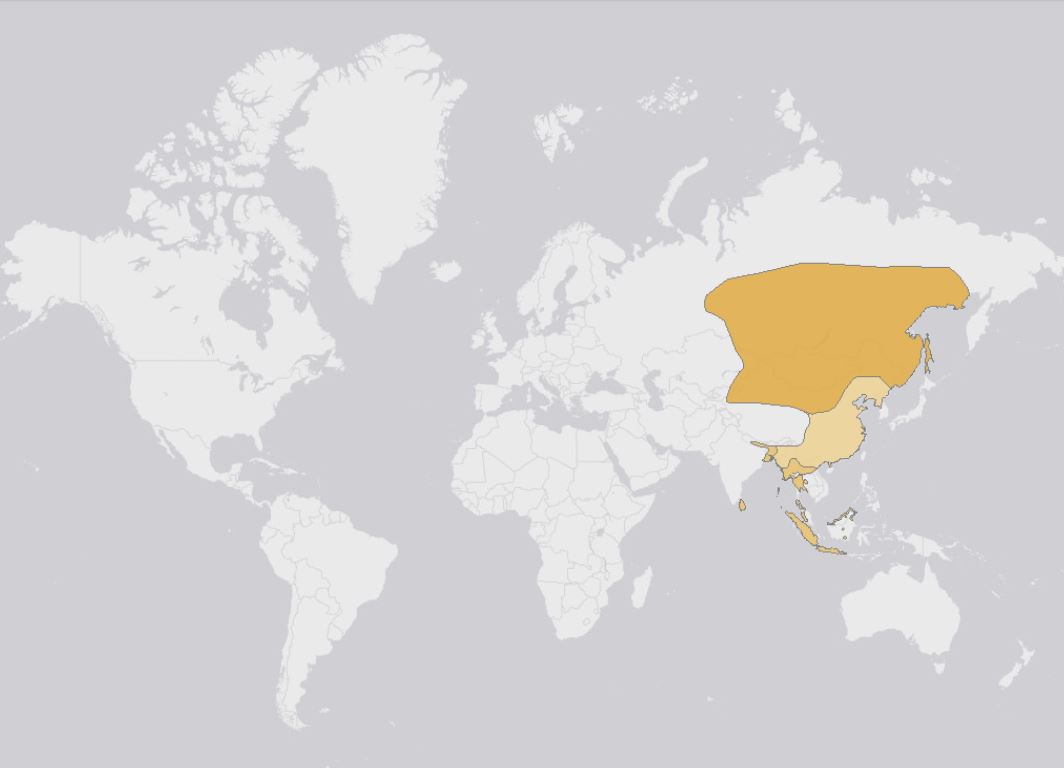

分布範圍

世界

原產地:孟加拉國、汶萊達魯薩蘭國、中國、印度、印尼、哈薩克斯坦、韓國,寮國人民民主共和國、吉爾吉斯斯坦、馬來西亞、蒙古、緬甸、尼泊爾、俄羅斯聯邦(中亞區,東亞區)、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南。

遊蕩:阿富汗、比利時、高棉、埃及、法國、德國、愛爾蘭、以色列、日本、拉脫維亞、荷蘭、挪威、波蘭。

中國

新疆(塔里木盆地西部及天山、東部哈密)、甘肅(西北部)、寧夏(永寧)、青海(東北部門源、柴達木盆地)、內蒙古(西部阿拉善盟、中部鄂爾多斯、東北部呼倫貝爾盟、赤峰、呼和浩特)、黑龍江(黑龍江和烏蘇里江流域)、吉林(長春、四平、遼源、延邊)(繁殖鳥)、遼寧(丹東、大連)、北京、河北、河南、山東(青島、威海、維縣)、江蘇(沙衛山)、浙江(西北部、杭州及長江下游)、福建(福州、邵武)、廣東、廣西(旅鳥)。

小蝗鶯分布圖

小蝗鶯分布圖繁殖方式

繁殖期5-7月,營巢於蘆葦叢中及茂密的草叢地面上。巢呈深杯狀,主要用枯草構成,內墊有細草莖。每窩產4-6枚卵。卵呈粉紅色,綴以紅褐色、深紫色、玫瑰粉紅色斑點,以及少許黑褐色或紅色斑點。卵的大小為18-19毫米×13-14毫米。6月中旬能看到剛離巢的幼鳥。

亞種分化

| 中文名稱 | 學 名 | 命名者與年代 |

|---|

| 1 | 小蝗鶯西北亞種 | Locustella certhiola centralasiae

| Sushkin, 1925 |

|---|

| 2 | 小蝗鶯指名亞種 | Locustella certhiola certhiola | Pallas, 1811 |

|---|

| 3 | 小蝗鶯北方亞種 | Locustella certhiola rubescens | Blyth, 1845 |

|---|

| 6 | 小蝗鶯東北亞種 | Locustella certhiola sparsimstriata | Meise, 1934 |

|---|

種群現狀

該物種分布範圍廣,不接近物種生存的脆弱瀕危臨界值標準(分布區域或波動範圍小於20000平方公里,棲息地質量,種群規模,分布區域碎片化),種群數量趨勢穩定,因此被評價為無生存危機的物種。

保護級別

小蝗鶯分布圖

小蝗鶯分布圖