歷史背景

贛西南蘇區在1929年冬開始肅反,從原先肅清混入紅軍和地方黨組織、

蘇維埃政權的地富豪紳分子及其他反革命分子的目標,擴大到反

AB團分子的鬥爭。1930年初,吉安城被認為是"贛西AB團大本營"。"贛西各縣都有他們的組織活動,尤其以吉安、吉水、安福、萬安等縣為最活躍"。接著,紅四軍前委根據"二·七"陂頭會議精神,於2月16日發布第1號通告,其中特別提出:"聯席會議指出,贛西南黨內有一嚴重危機,即地主富農充塞黨的各級地方指導機關,黨的政策完全是機會主義的政策……"。

富田事變舊址

富田事變舊址提出"打倒機會主義政策,開除地主富農出黨"。矛頭逐漸對準地富出身的黨員和幹部。6月,贛西南黨團特委、西路

行委聯合印發了根據前委1號通告精神寫的《反

改組派AB團宣傳大綱》,提出"AB團是江西豪紳地主的封建組織,是江西豪紳地主的集合場"、"工農民眾必須認清這些階級敵人,我們的刺刀和槍炮應該對準改組派AB團勇猛殺去"。

1930年10月有,攻克吉安時,傳說在繳獲的敵軍檔案中發現一張所謂江西省行委書記

李文林的父親借活動經費給"AB團"組織的收據,因此,李文林馬上被懷疑為"AB團"分子。同時,總前委認為"贛西南黨、團特委機關,贛西南蘇維埃政府,紅軍學校發現大批"AB"分子,各級指導機關,無論內外,多數為"AB團"富農所充塞……是一非常嚴重的危機。"11月,江西省行委書記李文林及西路行委書記

龍超清等人被以"AB團"的罪名而關押,經刑審後,供出省行委常委段良弼、秘書長

李白芳、紅二十軍政治部主任

謝漢昌等均為"AB團"首在分子。

主要經過

1930年12月7日,紅一方面軍前委肅反委員會主任李韶九持前委面交省行委的絕密信並帶一連士兵到省行委駐地富田,指導地方和紅二十軍的肅反工作。根據絕密信指示,立即捕捉了段良弼、李白芳、謝漢昌等人,經過嚴刑逼供,供出

金萬邦、叢允中、劉敵、

劉經化、周冕、

馬銘、段起鳳等一大批"AB團"分子。至次日,在省行委、省蘇兩個機關捉押了"AB團"分子100多人,9日,李韶九押著謝漢昌等"要犯"來到紅二十軍駐地東固。11日是,李韶九在

東固與紅二十軍軍長

劉鐵超商議,要抓謝漢昌等人供出紅二十軍內的所謂"AB團"分子,並派人捉174團長和政委。

王家祠堂

王家祠堂這時,174團政委劉敵奉命從藤田趕回東固,很快被扣押。因李韶九與劉敵是同鄉,沒有立即逮捕劉敵,但李與劉談話時,採取威脅和拉攏的辦法,企圖誘供,暗示說只要劉敵能把紅二十軍中的"AB團"分子供出來,就可以不受刑罰和殺害。並說這不是一個"AB團"的問題,而是一個政治問題。

劉敵聽得,聯想到過去很多問題,於是,利用同鄉關係,應付李韶九,而回到獨立營營地,並與營長

周興、

梁學貼秘密開會,採取對策,決定逮捕李韶九和劉鐵超等人,迅速救出被關押的同志。12日是,劉敵等帶著獨立營全體官兵,來到二十軍軍部,質問李韶九和劉鐵超,不見效果,立即包圍軍部,捆綁了劉鐵超、李韶九(後逃走),放出了謝漢昌等人,率營直奔富田。天黑時部隊趕到富田,包圍了省蘇駐地,繳了省蘇警隊排的槍械,抓了幾個人,釋放了段良弼等40多人。正在開會的省行委負責人發現情況,在混亂中借夜幕逃脫。

詳細經過

李韶九,又名李柏成,湖南

嘉禾北街人,當年只有26歲。李韶九一到富田,李韶九即命令士兵迅速包圍省行委和省蘇維埃政府,將正在裡邊開會的幾位負責人捆起來,,接著開始翻箱倒櫃,滿屋搜查,一片殺氣騰騰。被捕的人中有省行委常委、贛西南團特委書記段良弼、省行委秘書長李白芳,省行委軍事部長金萬邦,省蘇維埃財政部長

周冕、紅二十軍政治部主任謝漢昌……。隨後李韶九親自主持審訊,不許對方辯解,只許承認自己是AB團,然後交待其他AB團成員的名字。

1951年12月,毛澤東與彭德懷在一起

1951年12月,毛澤東與彭德懷在一起否則便施以“地雷公燒香頭”、“點天燈”、女的燒陰戶等酷刑。 一夜之間,省行委和省蘇維埃從領導到一般工作人員120多人被抓,連夜刑訊逼供,受刑人慘烈的呼叫聲震撼著富田的夜空。被捕的紅二十軍政治部主任謝漢昌,被迫供出二十軍174團政委劉敵也是AB團,這時已是8日凌晨。於是,李韶九又把目光投向了四十里外的紅二十軍駐地東固。就在李從黃陂出發的第二天,12月4日,總前委根據嚴刑後犯人供出的新的口供,派總前委秘書長

古柏來富田加強肅AB團的力量。古柏一行於8日到達富田,李韶九留古柏、

曾山負責省行委肅AB團;派

陳正人率一排人去抓贛西路行委書記

王懷,李自己帶一排人押著謝漢昌前往

東固,捉拿紅二十軍中的AB團。9日吃罷早飯,正要動身,南京政府軍飛機來這一帶轟炸,為防犯人逃跑,李韶九便將不重要的AB團犯人,匆匆殺了一批,然後上路。二十軍174團政委劉敵率領獨立營正在前方,接到軍部要他返回的急信,還以為是因為打了勝仗要他回去領慰勞品和補充兵源。

卻不料一到軍部即被當作AB團要犯抓起來,由李韶九審訊。劉敵與李是湖南同鄉,且早相識,知道李的為人。心想硬頂不是辦法,便改用長沙話與之攀談,附和李,漸漸取得了李的信任,不僅不把他當作AB團,還要劉好好乾,示意將來二十軍會交給劉敵,並派人送劉回營。僥倖脫險的劉敵到達營部時,營長

張興和政委梁貽喜出望外。劉敵將這天的遭遇說了一遍,張、梁二人都憤憤不平。第二天(12月12日)吃罷早飯,劉敵找到張興和梁貽,說出自己的心事,肯定李韶九這次來,目的是企圖消滅江西黨和部隊的幹部,是總前委的陰謀,於是三人商定請李韶九來講話,乘機將他扣留。

但血氣方剛的張興,不等請李來便去軍部質問。這一去當然是自投羅網。劉敵聞張興被扣,立即與梁貽集合部隊,迅速包圍軍部,釋放了被捕的謝漢昌、張興等人,抓住了與李韶九合作的軍長劉鐵超,只可惜偏偏跑了李韶九。由於擔心李潛逃回富田殺害被捕的省行委同志,劉敵等立即率174團機槍連和獨立營馬不停蹄奔向富田。黃昏時他們到達富田,包圍省行委,繳了十二軍一排人的槍,釋放了段良弼等被捕的同志。此時,陳正人未歸,古柏、曾山等在夜色的掩護下逃脫,只是誤捕了率閩西參觀團來富田的中央提款委員易爾士(

劉作撫)。這就是

中國現代史上的富田事變。

當晚,事變的領導人連夜召開緊急會議,認定李韶九所為是總前委書記

毛澤東指使的,毛是“許克祥第二”。為防止總前委派兵來,紅軍之間發生衝突,他們決定紅

二十軍向西開拔,渡過贛江,進駐永陽。

第二天一早,二十軍士兵在富田廣場召開士兵大會。被捕同志在會上報告了事件的經過,控訴了李韶九的惡行,有人還脫下衣服展示滿身傷痕……整個會場群情激憤,人們喊出了“打倒毛澤東,擁護朱(德)、彭(德懷)、黃(公略)”的口號。

段良弼等釋放了誤捕的中央提款委員易爾士,並向其道歉。當易指出未經中央表態提出“打倒毛澤東”的口號是錯誤的時,段等人接受了批評。富田事變的領導人決定由段良弼代表他們向黨中央匯報。劉敵也給中央寫了一封態度誠懇的長信,述說事情經過,承認自己做錯的地方,懇請處分。得知黨中央經濟十分拮据,事變領導人還決定將所有的200斤黃金由易爾士和段送交中央。1931年1月5日,段良弼帶著幾十兩黃金和近萬字的報告《富田事變前後詳情》出發。一路輾轉到達上海,見到了任弼時和博古,將黃金與報告交給了黨中央。報告詳細闡述了事變經過和省

行委與毛澤東爭論的十個問題。結尾寫道:“關於我個人的錯,請求中央指出處罰,任何處罰我都會心甘情願。但我因工作能力的薄弱,請求中央派我到莫(斯科)去學習。”這份用毛筆書寫在毛邊紙上的報告,至今還藏在

中央檔案館內。

與此同時,富田事變的另外一個領導人”叢永中“,模仿毛澤東的筆跡,先後向

朱德、

彭德懷和

黃公略等三人,傳送毛澤東要處決朱德、彭德懷和黃公略的密令,意圖挑撥”毛、朱、彭、黃“的關係,試圖鞏固”打倒毛澤東、擁護朱、彭、黃“的目的,為自己反革命找到充分的藉口。幸運的是,由於叢永中自作聰明,一連發了三封同樣的密令,使得密令的可信度大打折扣,後來朱德、彭德懷和黃公略三人從信中看出破綻,更堅定了朱德、彭德懷和黃公略,肅清”AB團“的決心。

挑撥毛澤東與朱德等人的計畫失敗後,毛澤東繼續領導紅一軍團和紅二軍團渡過贛江,而發動富田事變的紅十二軍由於他們

想當然的做法,則成了一支任人宰割孤軍。

後來未待中央委派的

溫裕成與段良弼相見,段良弼就發覺情況有變,一個人悄悄走了,消失在歷史的深處。這位中共江西省行委常委不幸中斷了革命生涯,同時也逃過了黨對他的審判。段良弼走後,富田事變的領導人,雖然一面等待上級黨組織的表態和處理,一面繼續領導軍民配合其他紅軍與白軍作鬥爭,但仍然不肯承認錯誤。

與總前委對事變領導人的態度不同,以項英為代理書記的蘇區中央局,既指出了事變領導者的嚴重錯誤,又嚴肅批評了總前委的過火行為,項英更試圖把富田事變當作黨內矛盾的方法來來處理,以達到糾正毛澤東的錯誤的目的。不久,四中全會後的“左”傾中央

政治局於3月28日作出了《關於富田事變的決議》,將“富田事變”定性為:AB團領導的反革命暴動。此時,由任弼時、王稼祥、顧作霖組成的“全權處理富田事變”的中央代表團已從上海出發。 1931年4月17日,任弼時一行3人繞道福建來到江西

寧都縣青壙村,傳達了政治局的決議,否定了項英的批鬥中央領導意見,撤消了項的代理書記職務,由毛澤東接任。

第二天,遵照項英指示前來參加會議的

贛西南特委負責人和事變領導者正渡過

贛江,往蘇區中央局青壙村走來。但他們不知道中央代表團已經到達,項英剛被撤職,項英原定的“解決糾紛”的黨的會議不準召開,中央代表團對他們的判決已定,他們將大難臨頭,以

周以栗為首的審判委員會已經組成。

王明

王明他們一行剛走進青壙村,立即被一網打盡,接著就召開了公審他們的大會。然而,審判中這些被誣陷的忠良沒有一個承認自己是反革命的AB團。但會後,“罪魁禍首”劉敵仍被當即處決了。其他被捕的

原省行委領導不久也先後被處決。

4月19日,蘇區中央局向在上海的黨中央報告:“富田事變已被解決。” 備受猜忌和歧視的紅二十軍指戰員,這時依然在永陽一帶堅持抗敵鬥爭,配合廣西來的紅七軍,還打了幾個大勝仗。不久,紅二十軍奉命邊打邊走,向興國,於都一帶轉移。七月,他們

一路風塵,輾轉到達於都平頭寨,沒有人知道,平頭寨是紅二十軍生命的最後一站。山裡的清晨特別涼爽,吃罷早飯,二十軍副排長以上軍官奉命到謝家祠堂開會,彭德懷、

林彪的部隊立即將祠堂包圍。先是收繳了他們的槍械,然後將這七八百名軍官一個連一個捆綁起來,其中包括紅二十軍軍長

肖大鵬、政委

曾炳春。接著二十軍的番號被宣布撤消。不久,又將這些浴血奮戰過的指戰員全部殺害。僅有兩人幸免於難:一位是172團副官

謝象晃,他被認識他的紅一方面軍的軍副官長

楊至誠所救;一是排長

劉守英,他正逢值日,聞迅逃脫。劉守英後任八路軍團長,在百團大戰中英勇犧牲;謝象晃建國後先後任江西省民政廳廳長和省人大副主任。

對富田事變的定性和對紅二十軍的處置後,“左”傾領導人在全國各蘇區掀起了大規模的肅反高潮,濫殺了成千上萬對革命耿耿忠心的優秀兒女。短短的幾年間,處決了7萬多“AB團”,2萬多“

改組派”,6200多“社會民主黨”,這只是有名有姓的受害者……,而後來的歷史證明,共產黨內從來沒有過“AB團”這一類的組織。

1949年以後,中央對蘇區被冤屈的一部分人進行了平反。1956年中央代表團訪問蘇區期間,又為8427名被錯殺者平了反。然而遺憾的是按照規定,這些人既不屬於反動分子,也不能稱為烈士。至於富田事變的領導者,則因中央代表團的定性,成了鐵案。

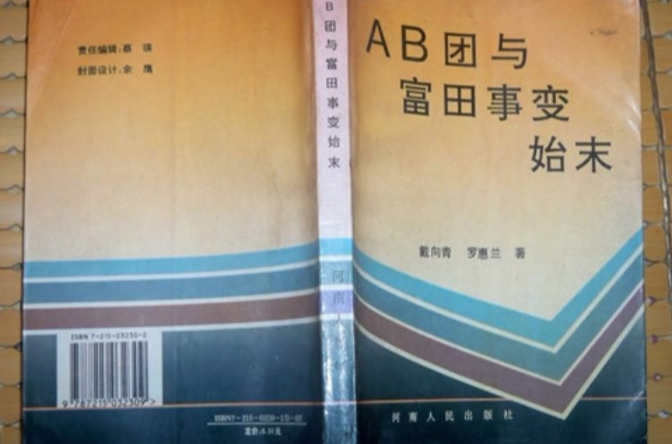

出生在吉林省舒蘭縣的戴向青,1946年在家鄉參加革命時才18歲。1949年他隨南下工作團來到江西,沒想到這一來便永遠留在了這裡,開始了長期的黨史研究與教學工作。50年代初,戴向青有機會到贛南、贛西南和東南一帶,發現這一帶二三十歲以上年齡的人,幾乎沒有不知道AB團的,頗有點談虎色變。因為30年代打AB團時的濫捕亂殺的情景,使蘇區人民數十年後仍心有餘悸。被當作AB團處決的人,其子孫與其他親屬長期受到牽連和歧視,連民兵隊長也不能當,入團入黨、升學、招工所受的影響更不用說。“富田事變”的領導人,即使家裡一貧如洗,也被劃作地主。戴向青雖然很同情這些親屬,但《毛澤東選集》的注釋里分明寫著:“AB團是當時潛伏在紅色區域的反革命特務組織”。這也就使他無法表示什麼。1956年,戴向青上中央黨校學習,有機會接觸到一些系統的歷史資料。他看到了1931年3月28日中共中央政治局所作的《關於富田事變的決議》。讀罷這份決議,也不由得倒抽了一口冷氣。因為檔案中提到“富田事變”的領導人喊出了“打倒毛澤東”的口號。在那個年代,光憑這一條就可以叫你永世不得翻身。

爾後,戴向青又幾次來到贛西南,誰知50年代初期,中央慰問團慰問老革命根據地時,曾為一些被錯殺的同志平了反,說是當年肅反犯了擴大化的錯誤。但擴大到什麼程度?哪些錯了?哪些沒錯?卻沒有一個較為準確的標準,缺乏一個有充分說服力的依據……這自然引起了戴的不安。但在當時的政治氣氛中,他又只能是滿懷疑慮與壓抑,而不能表示什麼。一直等到“

四人幫”倒台,等到1978年黨的十一屆三中全會的召開。

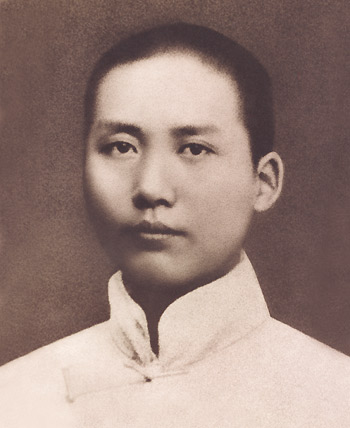

青年毛澤東

青年毛澤東1978年底,江西省委黨校黨史研究室主任

戴向青與同行們一起,來到贛西南一帶,開始正式調查、蒐集有關AB團和富田事變的材料。年輕的資料員

羅惠蘭也隨教師們一起下鄉參加這項工作。他們走訪了蘇區大部分縣、市,從當地檔案館、紀念館查找資料。那時沒有複印設備,幾十萬字的材料全憑手抄,他們還走訪村寨,詢問倖存的知情者……。幾個月工夫,他們獲得了一大批極為珍貴的歷史資料。包括當年親歷者的回憶,首任省蘇維埃主席曾山的《宣言》,省

行委宣傳部長陳正人的信,1930年“工農革命委員會”六言體的布告,等等。有的材料,連中央檔案館也沒有。

大量資料的掌握與深入的調查分析,戴向青認為有確鑿的證據表明:當年大肅AB團與所謂的“反革命富田事變”是一樁冤假錯案。不久,他寫出了《略論富田事變的性質及其歷史教訓》的文章。1979年9月,江西省黨史學會暨現代史學會在南昌召開成立大會。戴向青將文章散發給與會者,立刻引起了強烈的反響。在江西省委副書記兼省黨校校長

馬繼孔的支持下,《略論富田事變的性質及其歷史教訓》很快在1979年第四期《江西大學學報》上發表,在史學界引起了更大的反響。

不久,《江西大學學報》編輯部收到了與

戴文針鋒相對的文章《富田事變是反革命暴動》。文章雖然承認以往結論中說事變是AB團領導的缺乏證據,但作者依據港、台的材料提出:事變領導人“慘殺了擁護毛澤東同志革命路線的幹部、民眾一百多人……” 學報編輯將文章轉給戴向青,希望他能寫出更有說服力的文章。於是,戴又寫了《富田事變考》,用大量事實證明:說富田事變領導人殺害了一百多擁護毛澤東路線的幹部與民眾,是毫無根據的,這或是以訛傳訛,或是敵人有意造謠(幾年後中央組織部覆核小組幾次實地調查,也證明殺人之事子虛烏有)。

1980年底,全國黨史學會成立大會在北京召開,戴向青在這次會上被選為學會理事。因此,他有機會接近黨史學會顧問肖克,他將自己的幾篇文章送請老將軍指正。

肖克當年親身經歷過總前委的黃陂肅反與蘇區大打AB團的運動。1981年3月至8月,肖克以歷史見證人的身份,向中央組織部、中央黨史資料徵集委員會等部門和在有關會議上,談了他對中央蘇區肅反與富田事變的看法,呼籲徹底弄清這些歷史事件。1982年5月,他又應

中國革命博物館之邀,再一次談起當年肅AB團與富田事變。在談話中,他回顧了中央蘇區肅反與富田事變的大致經過,指出事變的主要原因是亂打亂殺引起矛盾激化所造成的。肖克的講話在中國革命博物館的內部刊物《黨史研究資料》上刊登出來,同期還刊出了肖克秘書國琦、東霞夫婦合寫的2萬多字的長文《江西蘇區初期的肅反與富田事變》。

肖克將軍的地位、資歷,和他“過來人”的權威,使他的談話產生了巨大影響,引起了中央高層領導的重視。富田事變的澄清,提到議事日程上來了。

胡耀邦親自過問,馮文彬等受命調查

戴向青有關富田事變的文章出來後,那些等待了半個世紀,祈盼有人出來為他們申冤的受害者和他們的親屬,仿佛看到了曙光。除了江西省人大副主任謝象晃,第一個向戴向青感謝的是湖北黃石的汪安國。這位90高齡的老人原是贛西南安福縣委書記,1930年因公去東固請示工作被李韶九當作AB團分子抓起來,被劉敵解救後,次年4月又被抓,他伺機逃脫,從此遠離故土,到處流浪。1980年,當年省蘇維埃秘書長馬銘的兒子也從

鉛山找到戴向青,敘說父親死後(死時28歲,被誣為AB團要犯)他與母親的不幸遭遇。還有一位河南青年千里迢迢來到江西,請求戴向青、羅惠蘭幫忙他尋找自己的姑姑曹舒翔。姑姑參加革命後曾去蘇聯留學,歸國後卻一直杳無音訊。戴、羅聽了後心情非常沉重,因為他姑姑早已被當作AB團處死,判決書赫然登在1933年3月15日《

紅色中華》上。像這樣令人感慨的人與事真是不勝枚舉,這也加重了戴向青等人的責任感。

要不要為富田事變平反的另一個重要問題是,當年蘇區究竟是不是有反革命的AB團。如果有,那么肅AB團就是必要的,亂打亂殺不過是“擴大化”了而已。但是,戴向青等人經過深入研究和查證有關AB團的歷史資料,包括AB團頭子

段錫朋的自述文章,最終否定了這種觀點。戴向青在《肅AB團不是擴大化而是根本錯誤》一文中以充分的證據說明:當時黨內根本不存在AB團!打AB團不是什麼“擴大化”,而是根本錯誤!

經過黨史工作者的努力和老一輩革命家的呼籲,中國革命史上最大的一起冤案終於引起了最高決策層的注意。1986年6月,中央黨史資料徵集委員會主任馮文彬和副主任

馬石江受命赴湘、贛一帶調查。戴向青此時已調任江西省黨史徵集委員會主任,理所當然地負責接待、陪同馮文彬一行。馮、馬從湖南進入江西後,戴向青陪同他們經萍鄉、南昌,考察了井崗山、

吉安、

瑞金、富田、東固等地。馮文彬告訴戴向青:中央領導的意見,這個問題(指肅AB團和“富田事變”)應該解決了。

馮文彬、馬石江在江西進行了半個多月的調查,臨走時,將全面整理有關AB團與“富田事變”材料的任務交給了戴向青。當戴向青將兩個專題的材料(AB團與“富田事變”兩專題)整理後正欲送北京時,有人出來阻攔:按以往規定,中央未重新定性的重大問題,要先報省委,待省委同意後再上報中央。但這樣一來,就會超過馮文彬所規定的期限,甚至會影響平反的部署。戴向青無法,只好打電話給北京,請示馮文彬。馮回答很乾脆:“那就省委和中征委兩處一齊報吧!”

兩個材料上報中征委後,馮文彬、馬石江立即向中央領導同志進行了匯報。

不久,中央發生重大的人事變動,

胡耀邦同志辭去了中共中央總書記這一職務。但富田事變的平反工作並沒有因此事而停止。

1987年,中央召開了組織部、公安部、

民政部、中央黨史研究室、中央黨史徵集委員會等有關單位負責人參加的座談會,將關於AB團與富田事變的調查材料,散發給與會人員,徵求各單位意見。座談會結束不久,上述部門逐一回函,意見一致,均同意材料中所提出的觀點,認為這樁延誤了多年的大案應該澄清。在綜合各部門意見的基礎上,由中央黨史徵集委員會負責起草上報給中央黨史工作領導小組的報告。

為慎重起見,馮文彬的秘書陳文斌又數度來江西,核實一些具體情況。他告訴戴向青:這個問題解決有望了。戴向青感到莫大的安慰。 楊尚昆批示解決,權威著作非正式給予平反

1988年,

陳雲在一份關於AB團與富田事變的材料上批示:尚昆同志了解此事,我當時不在江西,不太了解。

楊尚昆是中央黨史工作領導小組組長,在中央蘇區曾任

紅三軍團政委,對肅AB團與“富田事變”是了解的。接到有關的材料和陳雲批件後,楊即批示:這個問題應該解決了。建議中央檔案館準備好有關AB團與富田事變的材料,還應成立一個小組,負責澄清這些歷史事件。

中央書記處書記

溫家寶即將陳雲與楊尚昆的批示轉給有關部門。

不久,中央檔案館將有關檔案找了出來,有厚厚的一大疊。

中組部也成立了以中顧委委員、原中組部部長陳野苹為首的富田事變事件覆核小組。小組成員由八人組成:中央檔案館1人,中央黨史研究室1人,江西1人,還有中組部兩位局長,一位處長,一位幹事。戴向青以江西名額參與這個小組。

這一次,戴向青有機會接觸到更多的材料,特別是中央檔案館所提供的資料,不少是他第一次見到。其中有江西省行委常委、被誣為“AB團總團長”段良弼向中央匯報的萬言書,和174團政委劉敵寫給中央的信。這些原始材料更進一步證實:所謂“富田事變是AB團領導的反革命暴動”純粹是信口雌黃,中央蘇區肅出的成千上萬“AB團分子”完全是逼供信的產物。

覆核小組對富田事變的認識很快趨於一致,惟有在劉敵能否平反上有過爭議。戴向青等據理力爭,認為劉敵不但不是“反革命首領”,反而是對革命有功之臣。當操生殺大權的肅反大員李韶九對他由懷疑轉為信任時,曾拍著他的肩膀,示意劉敵只要聽話,就會當二十軍軍長。如果劉敵有私心,只要順從李韶九,他就可以升官。但劉敵拋卻私心雜念,帶兵解救被誣陷的同志,以致自己慘遭殺身之禍。

覆核小組統一認識後,決定起草一份為富田事變平反的檔案,並指定由戴向青執筆。這份題為《關於富田事變的調查報告》長達萬餘字,戴向青改完第二稿後,便離京返回江西。這時已是1989年2月。

戴向青起草的文稿又經過富田事變事件覆核小組在京成員第三次字斟句酌的修改後,於1989年春夏之交上報中央,隨後,中央又派由中組部組成的覆核小組帶來江西,又一次進行實地調查,可謂慎之又慎。

戴向青送走中組部覆核小組,苦苦地等待著,但卻始終沒有回音。一直到1991年,中國共產黨建黨七十周年紀念時,戴向青所盼望的、自己曾參與起草的檔案仍未下發。

不過,富田事變的平反卻以另一種形式公之於世。這一年,經中央黨史工作領導小組代表黨中央批准出版了幾部書,對肅AB團與富田事變作出了比較公正的、科學的結論。特別是在中央黨史研究室編寫的《中國共產黨歷史》(上卷)和胡繩主編的《中國共產黨的七十年》里,已明確地肯定肅清“AB團”和“社會民主黨”的鬥爭。

雖然沒有專門為富田事變平反的紅頭檔案,但以這些書的權威性,也足以說明人們內心對這一事件的看法,它或者可以被看成是對這一歷史遺案的最高判決書吧。遺憾的是,《中國共產黨歷史》(上卷)等出版僅三年之後,戴向青就因積勞成疾,不幸過世了。

事後處理

富田事變發生後,事變領導人認為他們的這些做法有些過分,所以派段良弼去上海向臨時中央任弼時、

王稼祥、

顧作霖匯報,一方面檢討自己,一方面說明紅一方面軍總前委在事情的處理上有問題。因為他們已經不相信紅一方面軍了,紅一方面軍總前委認為他們是反革命暴動。蘇區中央局的看法和紅一方面軍不一樣,

項英認為這件事情兩方面都有錯,主張按照黨內矛盾處理。段良弼到了上海以後發現有問題,從此消失。

任弼時、王稼祥、顧作霖組成一個中央代表團去處理這個事情,他們撤消了項英的蘇區中央局書記的職務,直接處理富田事變。 首先把事變的領導人都逮捕,第一個槍斃的就是劉敵,緊接著就把其餘二十多個人都槍斃了。然後把紅二十軍從前方調到後方,包圍了全部排以上的幹部七八百人,包括軍長全部殺害(只有兩個人逃脫。一個是172團副官叫

謝象晃,後來當了

江西省民政廳廳長,八十年代當過江西省人大常委會副主任。還有一個是排長叫

劉守英,後來當過八路軍團長,在

百團大戰中犧牲了)。

紅二十軍番號從此取消。此後就開始在各根據地大規模肅反,結果殺了“AB團”七萬多人、“

社會民主黨”六千二百人、“改組派”兩萬多人。 最早關注這個歷史問題的是

江西省委黨校教員

戴向青教授。“文革”前他在贛南老區搞調查,發現老區人沒有不知道AB團的。從一九七九年底開始,他和同事一起到贛南收集材料,走訪調查,發現這是一個冤案、錯案,並且發表了文章,引起很大反響。此後,關於富田事變的爭論得非常激烈,一種觀點是維持原案,認定事變是反革命事件;另一種觀點則認為完全是個冤案。 八十年代初,戴向青被選為全國黨史研究會理事,有機會接近研究會顧問

蕭克,將自己的文章送給蕭克指正。

陳東日將軍

陳東日將軍蕭克贊同戴向青的看法,他當年就在

中央蘇區,親身經歷過歷史,非常清楚這個事情。他認為江西富田事件和蘇區肅反的問題必須要澄清。事情終於引起中央最高層的注意,胡耀邦明確說,這個問題該解決了。一九八六年六月,中央責成當時中央黨史資料徵集委員會主任馮文彬和副主任馬石江,到湖南、江西調查,專門調查“富田事件”問題。這個工作做了大概有好幾個月,整理出AB團和富田事變兩個材料,上報中央領導人。一九八七年,中共中央召開中央組織部、公安部、民政部、

中央黨史研究室、中央黨史資料徵集委員會等相關部門負責人座談會,同意上報材料的觀點,認為這樁延誤多年的大案應該澄清,並由中央黨史資料徵集委員會起草給中央黨史工作領導小組的報告。

一九八八年,中央組織部組織了一個富田事變覆核小組,以原中組部部長

陳野苹為首,又查閱大量材料,把當年段良弼給臨時中央的報告都找出來了。這個報告非常關鍵,敘述了整個“富田事件”的來龍去脈,也證明段良弼和劉敵等根本不是“AB團”。一九八九年春夏,覆核小組將平反檔案上報中央。但是,到現在為止,一直沒有結果。 一九九一年,中共中央黨史研究室編寫出版的《

中國共產黨歷史》上卷有一個新說法:肅清“AB團”和“社會民主黨”的鬥爭,是嚴重臆測和逼供信的產物,混淆了敵我,造成了許多冤、假、錯案。各個根據地的肅反,都程度不同地犯了擴大化的錯誤,給革命事業造成嚴重危害。這算是某種程度的平反。但是學術界對此並不滿足,因為任何一個冤案、假案、錯案的平反,都應該有中央的正式檔案,而這樣的檔案因為某些人的干預迄今沒有。

誰是我們自己人

1931年1月7日,周恩來主持中共蘇區中央局會議,檢討中央蘇區的肅反工作。會議通過了《蘇區中央局關於蘇區肅反工作決議案》。這個檔案雖然也肯定“過去反AB團鬥爭是正確的,是絕對必要的,的確給AB團一個致命的打擊,破獲了AB團的重要組織,鞏固了蘇維埃的政權”,但整個決議案的核心內容,是指出反AB團鬥爭的簡單化和擴大化錯誤。

項英葉挺與周恩來的合影

項英葉挺與周恩來的合影1932年1月25日,中共蘇區中央局作出《關於處罰李韶九同志過去錯誤的決議》,認為李韶九“在肅反工作中所做的嚴重錯誤,一般的是在黨當時錯誤的領導之下造成的,而他加以擴大,甚至違背上級的決定去獨斷獨行,以致形成極錯誤的肅反中心論”。在這之後,中央蘇區肅AB團的工作逐漸進入“停頓狀態”。一部分所謂AB團分子被允許自首,屬於工農出身者自新自首後可以不殺,區鄉政府不能像以前那樣隨意捕人殺人。 “此後,雖然還打AB團,也殺了一些著名人物,但沒有1930年到1931年那樣大規模地亂打亂殺了。因為,當時各級領導知道中央及周恩來同志對中央蘇區肅反‘簡單化’、‘擴大化’作了嚴厲批評,同時建立了司法機關,對於犯人,逮捕、審訊和處決,都要經過一定的手續了”。(《蕭克同志談中央蘇區初期的肅反運動》,中國革命

博物館黨史研究室《黨史研究資料》之四,四川人民出版社1983年版)土地革命時期各個革命根據地肅反出現嚴重的擴大化錯誤,原因自然是多方面的。1980年,鄧小平在指導起草《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》時,曾說過這樣的話:“開始打A B團的時候,毛澤東同志也參加了,只是他比別人覺悟早,很快發現問題,總結經驗教訓,到延安時候就提出‘一個不殺,大部不抓’。在那種緊張的戰爭環境中,內部發現壞人,提高警惕是必要的。但是,腦子發熱,分析不清,聽到這一個口供就相信了。這樣就難於避免犯錯誤。從客觀上說,環境的確緊張。從主觀上說,當然也有個沒有經驗的問題。”(《鄧小平文選》第二卷,人民出版社1994年版)依筆者的理解,這裡所說的“沒有經驗”,除了沒有肅反的經驗外,恐怕亦包括對於如何搞革命、如何分清敵我友沒有經驗。

蘇區肅反擴大化,還與當時盛行越“左”越革命的潮流有關。大革命失敗後,因全黨對於右傾錯誤給革命和黨自身造成的危害有切膚之痛,對於國民黨右派利用共產黨的退讓對革命者大開殺戒產生了強烈的階級復仇情緒,因此,全黨在克服右傾錯誤之後未能預防左傾錯誤的產生,而是認為“左”才是真正的革命,並且越“左”革命越堅決徹底。在許多地方,革命暴動之時,均曾提出“殺盡一切土豪劣紳”的口號,而對土豪劣紳又沒有具體的評價標準,誤殺甚至亂殺也就難免發生了。對於AB團,不論中共中央、紅一方面軍總前委,還是贛西南特委,無一不認為它是江西最反動的勢力,自然要徹底肅清。所以,當時在要不要肅AB以及在AB團遍及於贛西南各地的認識上,各方並沒有不同之處。

毛澤東曾在《中國社會各階級的分析》一文中說過,誰是我們的敵人,誰是我們的朋友,這個問題是革命的首要問題。這無疑是正確的,但這個“革命的首要問題”中,似乎還有一點:誰是我們自己人。肅反擴大化就是沒有搞清楚敵我,把大量自己的同志誤當作敵人處置。為什麼連誰是自己人都沒有分辨清楚,一方面如鄧小平所指出的:“環境的確緊張”。另一方面,也是更主要的,是在指導思想上將革命的敵人構想得過於強大和過於無孔不入,並且將本不應當作主要敵人看待的可爭取力量,也視為敵對力量,進而認為中間階級是最危險的敵人,如此一來,肅反豈有不擴大化之理?

黨的認定

"事變"發生後,謝漢昌、李白芳、劉敵等率省行委和紅二十軍渡贛江開往永陽,在贛江以西地區開展游擊活動,並提出分裂紅一方面軍領導的錯誤口號。1931年元月在永新、安福等縣打土豪。4月,在橫江、永陽等地同國民黨軍幾次交戰,均獲勝利。這時,以項英為代理書記的蘇區中央局,一方面指出發動富田事變是嚴重錯誤,另一方面採取解決黨內矛盾的方法,動員紅二十軍回到贛江以東。

但是,1931年4月中共中央代表團到達中央根據地後,根據同年3月《中央政治局關於富田事變的決議》,認定富田事變是"AB團"所進行的"反革命行動"。於7月中旬在於都坪頭寨王家祠堂對紅二十軍進行整編,將副排以上幹部統統扣壓,大部以"AB團要犯"、"反革命"罪而殺害。餘部被分別編入紅三、四、十二軍,二十軍番號被取消。

富田事變舊址

富田事變舊址 王家祠堂

王家祠堂 1951年12月,毛澤東與彭德懷在一起

1951年12月,毛澤東與彭德懷在一起 青年毛澤東

青年毛澤東 項英葉挺與周恩來的合影

項英葉挺與周恩來的合影

王明

王明 陳東日將軍

陳東日將軍