基本介紹

地震區劃,情況具體,

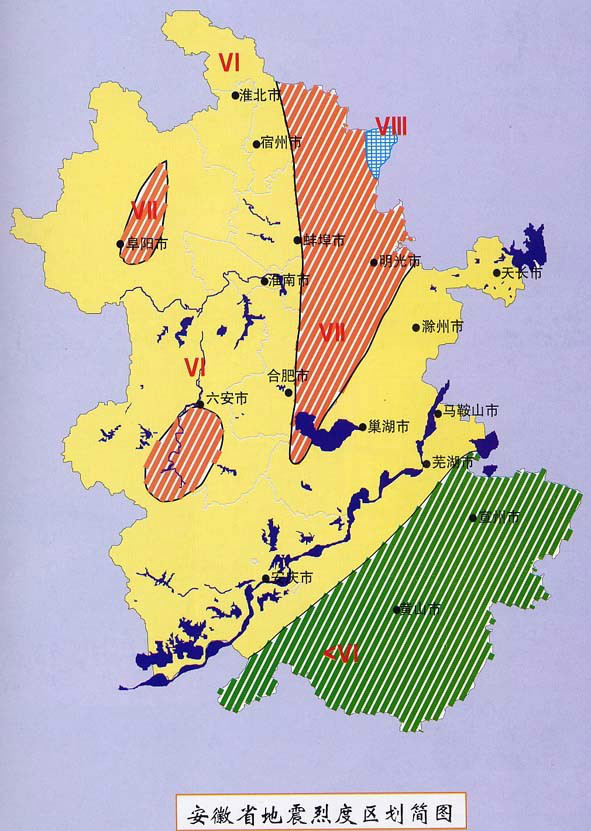

地震區劃

根據國家地震局 1978 年出版發行的 《中國地震區、》 ,地震區、帶是指地震活

動特點和地震地質條件都密切相關的地區,即同一地震區、帶內的地震活動具有共同特徵和相互聯繫.地震區、帶作三級劃分,其中一、二級均為地震區,分別命名為 “區”和 “亞區” ,三級稱為“地震帶” 。全國共劃分為 10 個地震區,其中又劃分出 23 個地震亞區和 30 個

動特點和地震地質條件都密切相關的地區,即同一地震區、帶內的地震活動具有共同特徵和相互聯繫.地震區、帶作三級劃分,其中一、二級均為地震區,分別命名為 “區”和 “亞區” ,三級稱為“地震帶” 。全國共劃分為 10 個地震區,其中又劃分出 23 個地震亞區和 30 個

情況具體

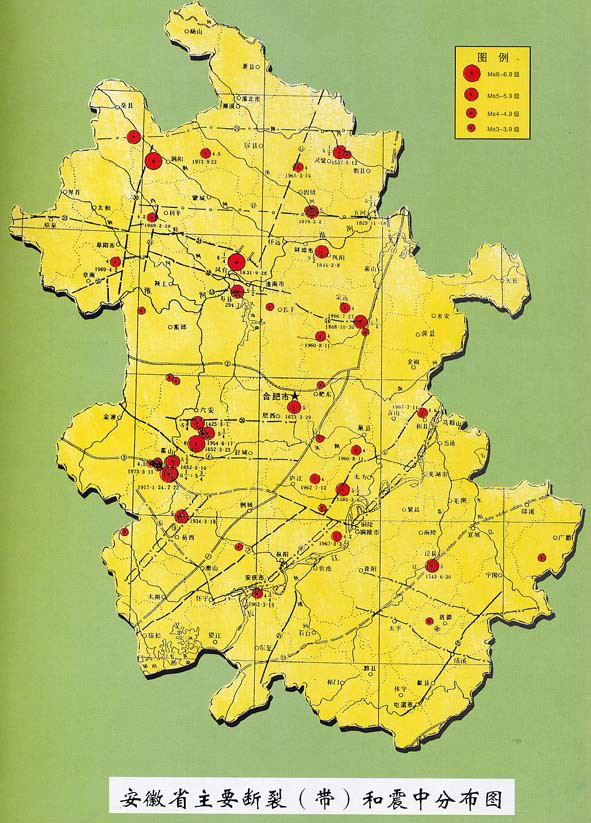

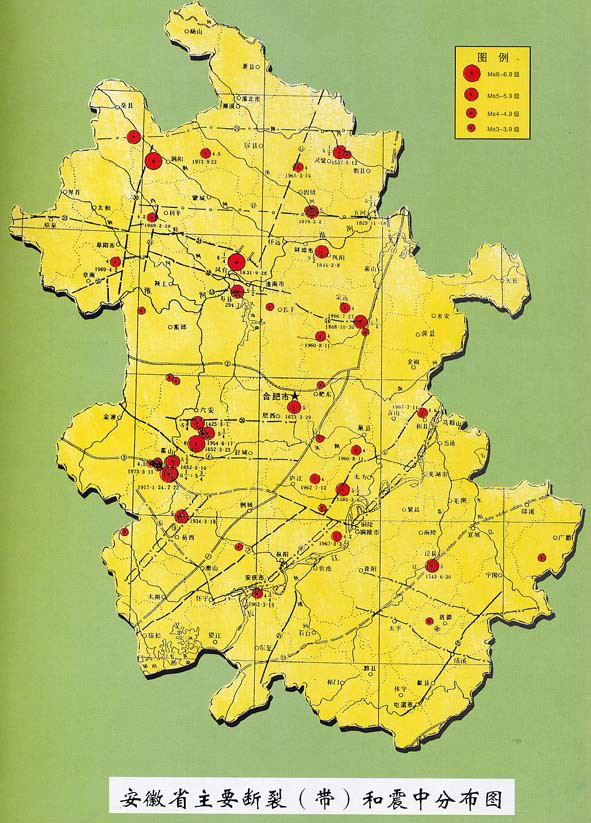

一、揚州—銅陵地震帶

該帶 “北界是盱眙—響水口大斷裂和郯城—廬江深斷裂的南段,南界是無錫—崇明大斷裂和江南深斷裂,構成一北東向的楔形,東北端延伸入黃海海域,西南端收斂於江西九江附近” 。 [1 ]安徽長江沿岸地區 (江南深斷裂以北)位於該帶的西南部分。

揚州—銅陵地震帶“自公元 999 年至今共記載了 25 次強震,其中 6 級以上地震 11 次。這些地震主要分布在長江破碎帶兩側及黃海海域” 。 “全帶 11 次 6 級以上地震有 9 次位於黃海,最大震級達 6. 75 級” 。此外,該地震帶中江蘇溧陽地區緊鄰安徽,1979 年又發生 6. 0 級地震,顯示了較強的地震活動水平。

二、麻城—常德地震帶

該帶 “北以魯山—確山—息縣斷裂和肥中斷裂與華北地震區的許昌—淮南地震帶相鄰,[1]安徽隸屬的各地震區、帶情況,加引號部分均引自國家地震局1981年出版的《中國地震區劃工作報告》 ,地震資料時間範圍為公元前1177 年至公元 1976年8 月31日;引文中的“破壞性地震”和“強震”系指4.75級以上的地震。

摘自1978 年出版《中國地震區、帶分布圖》

南以洞庭湖盆地南緣的湘潭—安化一線為界。東界為郯—廬斷裂南段,經幕阜山北麓沿崇陽 —寧鄉斷裂延伸,西界即為長江中下游地震亞區的西部邊界” 。安徽的六安、合肥及大別山區處於該帶的東北端。該帶地震活動頻度低,強度弱, “歷史上共記載強震 30 次。6 級以上地震共 5 次,最大震級為 6. 5 級” 。5 1安徽霍山—六安及合肥地區是該帶中地震較多的地區, 歷史上共發生 8 次 5 級以上地震,最大的為 1917 年霍山 6. 25 級地震。