影響條件,理論,形式訓練,共同要素,概括化,關係轉換,認知結構,表現,情境因素,主體因素,分類,正負零,順向逆向,一般具體,近遠自動,水平垂直,低通高通,研究發展,重新分類,深入認知,研究範圍,熱點,發展方向,歷史發展,缺乏方面,有待深入,未來方向,擴大範圍,動機情緒,元認知,

影響條件

(一)學習材料的共同因素

學習遷移的效果在一定程度上取決於學習材料之間的共同因素。由於材料之間存在著共同的因素,就會產生相同的反映,因而在學習中就會產生不同程度的遷移。關於共同因素在學習遷移中作用的問題,桑代克和武德

沃斯(R.S.Woodworth)早年曾做過專門實驗研究。讓被試觀察各種大小不同的長方形面積(10—100平方厘米),直至能準確估計每個長方形面積為止;然後讓被試估計稍大的長方形面積或面積相同而形式不同的各種長方形,結果被試的進步僅是原來的三分之一左右。通過實驗,桑代克得出結論,通過練習,被試的學習成績可以得到明顯提高,練習能夠在同類活動中產生遷移,從而提出了學習遷移的共同要素說。他們否定形式訓練說,認為兩種學習只有在機制上存在共同因素,一種機能的變化才能改變另一種機能。例如,毛筆字寫得好會對寫好鋼筆字產生遷移。桑代克認為,相同的因素是指相同的聯結,其含義很廣,包括目的、方法、普遍原則和經驗上的基本事實四個方面。

既然是兩種學習材料,它們之間除了具有共同因素之外,必然會有不同的因素。因此,兩種材料的學習可能產生正遷移,也可能同時產生負遷移。為了促進學習遷移,防止干擾,在教學中教師應引導學生正確認識學習材料之間的共同因素,並通過比較認識它們之間的區別。

(二)對學習材料的概括水平

蘇聯著名心理學家

魯賓斯坦(C.Л.Pyбцнusтеǔн)強調,概括是遷移的基礎。他認為,在解決問題時,為了實現遷移,必須把新舊課題聯繫起來並包括在統一的分析綜合活動中。可見,魯賓斯坦更強調課題類化在學習遷移中的作用。我們認為,兩種學習材料之間的共同因素固然是產生遷移的必要條件,但不是充分的條件。如果不能通過概括,把握一般原理,掌握事物的本質和規律,也難以產生遷移。事物雖然是多種多樣的,但卻有共同的東西,即事物的本質和規律。掌握事物的本質和規律,人就能

以不變應萬變,產生廣泛的遷移。所以贊科夫和布魯納都強調,在學校中應加強基本概念和原理的教學,道理就在於此。

(三)教材的組織結構和學生的認知結構

教材是學生學習的基本材料,其科學的基本結構有助於學習的遷移。

布魯納認為,基本結構的概念包括學科的基本知識結構和學習態度、學習方法兩方面。掌握學科的基本結構不僅便於學生對教學內容的理解和記憶,而且有利於學習遷移。他主張要給學生提供好的教材結構,它可以簡化知識,給學生提供便利於獲得知識的途徑,有利於遷移。他強調組織好的教材結構應注意:①教材呈現的順序要注意從一般到個別的不斷分化,這樣的教材既便於教師的教,也便於學生的學;②教材的知識結構要從已知到未知逐步系統化。

奧蘇貝爾接受了布魯納的這些思想,更深入地研究了學生的認知結構對學習遷移的影響。他認為,在有意義學習中,認知結構始終是一個關鍵的因素,現有的學習受原有認知結構的影響,原有的認知結構由於接收新信息而得到改造,這種改造後的認知結構又會影響後繼的學習。奧蘇貝爾從認知結構的觀點看待學習遷移,他對先前學習及其對後繼學習的影響作了新的解釋。認為的學習不是經驗的一組刺激與反應的聯結,而是按照一定層次組織起來的,適合當前學習任務的知識體系。在有意義的學習中,先前的學習並不直接對後繼學習發生影響,而是通過原有認知結構間接地影響新的學習或遷移,學習遷移的效果主要不是指運用一般原理於特殊事例的能力,而是指提高了相關類屬學習、概括學習和並列結合學習的能力。

(四)學習的指導

學習的指導包括對學生的學習目的、學習態度和學習內容及學習方法的指導,其中學習態度和學習方法的指導,對遷移有重要影響。學習態度是一種比較穩定的心理反應傾向,幫助學生形成良好的學習態度是一項複雜的、長期的工作。良好的學習態度一經形成,就會促進其它方面態度的形成。學習方法是達到學習目的的手段,是制約學習效果的重要因素之一,學習方法的實質是在頭腦中形成的一種認知或解決問題的策略。良好的學習方法需要教師的指導和個人實踐才能被掌握,指導學生學習,就某種意義上說,就是幫助學生學會如何學習。學生會學習、會解決問題,實際上這也是一種能力,有了這種能力就會明顯地促進正遷移。

現代西方教學的重點在於指導活動和採用活動型的教學程式。這是因為,通過活動進行學習比正規上課的學習更有意義,而且更有利於把學生的學習遷移到新情境中去。實踐證明,學生適當參加與學習有關的活動,可以使學生在錯誤的嘗試中得到益處。如果對學生的活動給予必要的指導,則不僅可以減少錯誤,而且可以增加學習的遷移。學生的學習態度、興趣、技能等等可以通過活動,產生遷移而加以培養。教育實踐證明,在活動中,由教師預先提供正確答案的指導方式,不如在教師的指導下通過學生自己發現問題、解決問題學習效果好。因為指導學生自己發現和解決問題,能增加遷移的效能。學習指導可隨學生年齡的增大和問題的難易而有所不同。此外,學生在學習新知識或解決新課題時,為了防止學生已形成的學習方法或思維習慣的消極影響,教師也應及時給予適當的指導,以促進學生的正遷移,防止干擾。

(五)定勢作用

定勢又叫心向,它是由先前的心理活動所形成的一種準備狀態,它決定著同類後繼心理活動的趨勢。定勢這個概念最早是由德國心理學家

繆勒(G.E.Müller)和

舒曼(F.Schumann)於1889年在概括重量錯覺實驗的基礎上提出來的。本世紀50年代前後,以烏茲納捷(Д.H.узнадзе)為代表的

喬治亞心理學家們對定勢進行了大量的實驗研究,在此基礎上形成了定勢理論。該理論認為,一定的心理活動所形成的準備狀態影響或決定著同類後繼的心理活動的趨勢,即人的心理活動的傾向性是由預先的準備狀態所決定的。為了研究定勢對學習遷移的影響,心理學家渥德(L.B.Wadd)曾做了一個實驗。結果表明,被試在記憶數列無意義音節時,前面的練習加快了對後面音節的記憶。說明練習對同一類課題的學習有正遷移作用。在學習過程中,定勢可能促進學習遷移,也可能幹擾學習,產生負遷移。心理學家盧欽斯(A.S.Luchins)曾做過一著名的定勢實驗,即讓被試設法用大、小不等的容器去取一定量的水。

實驗組的被試從第1題連續做到第8題,控制組的被試只做6、7、8三題。結果表明,實驗組的被試在做1—5題時,形成了一種定勢(用B減A再減2C的解題方法),這個定勢影響著第6、7題的解答,有簡便方法而未被用上。在解答第8題時則遇到了很大困難。控制組的被試因沒有形成解答1—5題的定勢,故迅速採用簡便方法解答了第6、7、8題。實驗證明,定勢在解答同類課題時可能產生遷移,而在解答不同類課題時,可能產生消極影響。因為人的認知策略和解題方法都有一個適用範圍,超出一定適用範圍,任何一種策略和方法都將是無效的。盧欽斯認為,為了排除定勢的消極影響,可採取兩種辦法:①請固守一種方法處理問題的人說出為什麼要這樣做,然後讓他來考慮是否有其他的方法可用;②如果嘗試無結果,可稍停一會兒。這樣可能打破某些特殊的定勢,從而提出新觀點或找到解決問題的新途徑和新方法。

理論

形式訓練

形式訓練說假定,人類大腦的許多區域代表了許多不同的功能。人的心智是由許多不同的功能組成的,不同的功能活動相互配合就構成各種各樣的心理活動。各種功能可以像訓練肌肉一樣通過練習增加力量(能力)。

根據這種理論,在學校教育中,傳遞知識遠不如訓練功能來的重要。知識的價值在於作為訓練功能的材料。但在20世紀初以後,形式訓練說不斷遭到來自心理學實驗結果的駁斥。詹姆斯用記憶實驗證明,記憶能力不受訓練的影響,記憶的改善不在於記憶能力的改善而在於記憶方法的改善。桑代克通過實驗發現,訓練可以遷移到類似的學習活動中,不相似的學習活動之間卻無遷移現象。因此,形式訓練說的假設缺乏足夠的實驗依據和現實依據,其對遷移的解釋是從唯心主義的觀點出發的。

共同要素

共同要素說又稱相同要素說,19世紀末20世紀初由桑代克和伍德沃斯提出。相同要素說認為,一學習之所以有助於另一學習是因為兩種學習具有相同因素的原因。若兩種情境含有共同因素,不管學習者是否覺察到這種因素的共同性,總有遷移現象發生。

由於反對形式訓練說對學習遷移的解釋,許多心理學家紛紛設計更為嚴密的實驗,從各種不同角度向形式訓練說提出挑戰,其中,桑代克(E.L.Thorndike)的影響最大。1903年,美國傑出的教育心理學家桑代克以大學生為被試,首先訓練大學生對平行四邊形的面積進行估計,然後對他們進行兩種測驗。結果表明,被試對矩形面積的判斷成績提高了,但對三角形、圓形和不規則圖形的判斷成績並沒有提高。

據此,他認為,學習中訓練某一官能未必能使它的所有方面都得到改善。他認為兩種學習之間只具有相同因素時,才會發生遷移,例如,在活動A12345和活動B45678之間,因為兩種活動有共同的成分4和5,所以這兩種活動之間才會有遷移;由於騎腳踏車與騎機車在協調和操作方式上有相同因素,所以遷移就容易發生。

後來,桑代克等人還通過對知覺、注意、記憶和運動動作等方面所進行的一系列的遷移實驗,來檢驗形式訓練說,結果發現,經過訓練的某一官能並不能自動地遷移到其他方面,再次證實了只有當兩種情境中有相同要素時才能產生遷移。相同要素也即相同的刺激(S)與反應(R)的聯結,刺激相似而且反應也相似時,兩情境的遷移才能發生,相同聯結越多,遷移越大,後來相同要素被改為共同要素,即認為兩情境中有共同成分時可以產生遷移。遷移是非常具體的、並且是有條件的,需要有共同的要素。

概括化

經驗類化理論又稱“概括化理論”,是由賈德(Judd)提出來的。這個理論認為,只要一個人對他的經驗進行了概括,就可以完成從一個情境到另一個情境的遷移。

賈德在1908年所做的“水下打靶”實驗,是經驗類化理論的經典實驗。他以五年級和六年級的小學生作被試,分成兩組,要他們練習用標槍投中水下的靶子。在實驗前,對一組講授了光學折射原理,另一組不講授,只能從嘗試中獲得一些經驗。在開始投擲練習時,靶子置於水下1.2英寸處。結果,講授過和未講授過折射原理的學生,其成績相同。這是由於在開始測驗中,所有學生都必須學會運用標槍,理論的說明不能代替練習。當把水下1.2英寸處的靶子移到水下4英寸時,兩組的差異就明顯地表現出來。未講授折射原理一組的學生不能運用水下1.2英寸的投擲經驗以改進靶子位於水下4英寸處的投擲練習,錯誤持續發生。而學過折射原理的學生,則能迅速適應水下4英寸的學習情境,學得快,投得準。

對此,賈德是這樣解釋的:理論曾把有關的全部經驗,包括水外的、深水的和淺水的經驗,組成了整個的思想體系,學生在理論知識的背景上,理解了實際情況以後,就能利用概括了的經驗,去迅速地解決需要按實際情況作分析和調整的新問題。

賈德以實驗研究了原則和概括性的遷移後認為:兩個學習活動之間存在的共同成分,只是產生遷移的必要前提,而產生遷移的關鍵是學習者在兩種活動中概括出它們之間的共同原理,即在於主體所獲得經驗的類化。所以賈德的學習遷移理論又稱概括化理論。

關係轉換

關係轉換理論是格式塔心理學家1929年提出的學習遷移理論。格式塔心理學家從理解事物關係的角度對經驗類化的遷移理論進行了重新解釋,代表人物是苛勒(W.Kohler)。苛勒(Kohler,W.,1929)用“小雞啄米實驗”證明了關係轉換的學習遷移理論。他讓小雞在深、淺不同的兩種灰色的紙下面尋找食物。通過條件反射學習,小雞學會了只有從深灰色紙下才能獲得食物獎賞。然後,變換實驗情境,保留原來的深灰色紙,用黑色紙取代淺灰色紙。問題是:如果小雞仍然到深灰色紙下面尋找食物,那就證明遷移是由於相同要素的作用; 如果小雞是到兩張紙中顏色更深的那張(即黑色紙)下面尋找食物,那就證明遷移是對關係作出的反應。實驗表明:小雞對新刺激(黑色紙)的反應為70%,對原來的陽性刺激(深灰色紙)的反應是30%;而幼兒在做同樣的實驗時始終對黑色紙的刺激作出反應。

他認為這結果證明是情景中的關係對遷移起了作用,而不是其中的相同要素,被試選擇的不是刺激的絕對性質而是比較其相對關係(把在前一種情景中學會的關係即“食物總是在顏色較深的紙下面”遷移到後一種情景中,從而做出了正確的反應)。

苛勒通過實驗證明遷移產生的實質是個體對事物間的關係的理解。即遷移的產生依賴於兩個條件:一是兩種學習之間存在有一定的關係;二是學習者對這一關係的理解和頓悟。其中後者比前者重要。習得的經驗能否遷移,並不取決於是否存在某些共同的要素,也不取決於對原理的孤立的掌握,而是取決於個體能否理解各個要素之間形成的整體關係,能否理解原理與實際事物之間的關係,即對情境中一切關係的理解和頓悟是獲得一般遷移的最根本要素和真正手段。苛勒認為,人們越能發現事物之間關係,則越能加以概括、推廣,遷移越普遍。

認知結構

布魯納和戴維·奧蘇伯爾(Ausubel)把遷移放在學習者的整個認知結構的背景下進行研究,他們在認知結構的基礎上提出了關於遷移的理論和見解。布魯納認為,學習是類別及其編碼系統的形成。遷移就是把習得的編碼系統用於新的事例。正遷移就是把適當的編碼系統套用於新的事例;負遷移則是把習得的編碼系統錯誤地用於新事例。

認知結構遷移理論指出,學生學習新知識時,認知結構可利用性高、可辨別性大、穩定性強,就能促進對新知識學習的遷移。“為遷移而教”實際上是塑造學生良好認知結構的問題。在教學中,可以通過改革教材內容和教材呈現方式改進學生的原有認知結構變數以達到遷移的目的。

表現

情境因素

早期遷移研究的一個共同特點是強調前後兩種學習材料的相似性是遷移產生的條件,只是不同的遷移理論涉及材料不同導面的相似性。桑代克和奧古斯德強調兩種材料外顯的、具體的、元素的相似,苛勒和賈德則強調兩種材料內隱的、深層的、整體的相似,即原理原則和關係的相似。形式訓練說不是認為內容的相似性而是強調前後兩種學習所要求參與的心理機能的相似性是遷移產生的關鍵。因此,相似性可指兩種學習情境中具體內容或元素的相似性,也可指一般關係和原理的相似性。後來的遷移研究包括在材料的設計上擴展了相似性的內涵,但沒有超越相似性這一原則。

主體因素

形式訓練說和共同要素說都沒有提及主體因素在遷移中的作用,他們認為遷移是自動發生的。賈德的概括化理論不僅認為前後兩種學習中包含的原理原則的相似是遷移的條件,也強調學習者對原理原則的概括和類化是遷移產生的關鍵。可以說賈德的理論更全面反映遷移的實質。苛勒的關係轉換說則強調個體對學習材料中所包含的共同關係的頓悟是遷移產生的根本條件。雖然早期理論對主體因素的研究還是籠統的、膚淺的,但是已經預示著遷移研究發展的新方向,即以認知的觀點來研究學習遷移現象。

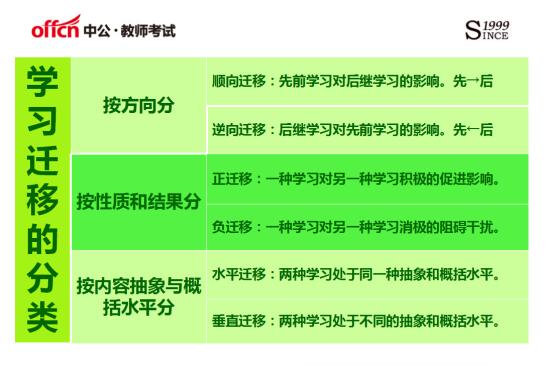

分類

學習遷移的分類可歸納為7種:

正負零

正遷移:一種學習對另一種學習起到積極的促進作用

1)例如:

① 學習數學有利於學習物理

② 學習珠算有利於學習心算

③ 懂英語的人學法語容易

④ 閱讀技能的掌握有助於寫作技能的形成

負遷移:兩種學習之間互相干擾、阻礙

1)例如:

① 漢語拼音的學習干擾英語音標的學習

② 方言影響國語的學習

零遷移:兩種學習間不存在直接的互相影響

順向逆向

順向遷移:先前的學習對後來學習的影響

1)例如:溫故知新,舉一反三,前攝抑制

逆向遷移:後來的學習對先前學習的影響

① 學習了微生物後,對先前學習的動物、植物的概念理解會發生變化

② 倒攝抑制,循序漸進

一般具體

也稱非特殊遷移與特殊遷移

一般遷移:一種習得的一般原理、方法、策略或態度遷移到另一種學習中去

① 獲得基本的運算技能、閱讀技能以後,運用到各種具體的學科學習中

② 數學上的認真審題的態度和方法會影響到化學、物理等學科中的審題

具體遷移:一種學習中的具體特殊性經驗直接運用到另一種學習中

① 英語中學習“eye”和“ball”之後學習“eyeball”時更容易

② 小朋友學習“日”和“月”之後學習“明”更容易

近遠自動

自遷移:個體所學的經驗影響著相同情景中的任務操作

近遷移:把所學的經驗遷移到與原初學習情景相似的情境中

① 學生在考試中解某道題時,如果以前進行過相關的題型訓練,那么即使這道題變換了數字和結構,解答起來依然很順手

② 英語的方法運用到學習法語中

遠遷移:把所學的經驗遷移到與原初學習情景極不相似的情境中

① 學習文科的有些方法運用到解答數學題

② 課堂知識運用到社會實踐

水平垂直

根據遷移內容的抽象和概括水平不同,學習遷移分為:水平遷移和垂直遷移

1)水平遷移:處於同一抽象和概括水平的經驗之間相互影響例如:

① 化學中鋰、鈉、鉀等金屬元素是並列的,處於同一抽象和概括水平

② 通過加減乘除的學習後,獲得的一些運算技能會促進除法的學習

③ 物理類聚

2)垂直遷移:先前學習內容與後續學習內容是不同水平的學習活動之間的遷移。例如:

① 學習了“角”的概念後,再學習“直角”,“銳角”等的概念

② 數學中由數字運算到字母運算的轉化:(自下而上)歸納

③ 一般平行四邊形有關內容的掌握影響菱形的學習:(自上而下)演繹

低通高通

低通路遷移:反覆練習的技能自動化地遷移

① 開過自家車的人可以輕鬆的開從朋友那兒借來的車

高通路遷移:有意識地將習得的抽象知識運用到新的情境中

① 學習教育學時想到這些原理將會在之後的教育教學實踐中套用

② 學習物理時,考慮在代數中學過的數學原理在物理學中的套用

③ 學生在一種學習情境中抽取出了一種規則、原理、範例、圖式,套用於新的情境中

同化性遷移,順應性遷移,重組性遷移

根據遷移過程中所需要的內在心理機制不同

1)同化性遷移:直接將原有的認知經驗套用到本質特徵相同的一類事物中去。例如:

① 舉一反三,聞一知十,例題

2)順應性遷移:將原有認知經驗運用於新情境中時,需要調整原有的經驗或對新經驗加以概括,形成一種能包容新舊經驗的更高一層的認知結構,以適應外界變化例如:

① 原認為空氣沒有質量,經過科學演示之後發現自己錯了

② 新的科學概念的建立過程也是一種順應遷移

③ 國小時認為1-100沒有答案,學了負數之後發現可以

3)重組性遷移:重新組合原有認知結構中某些構成要素或或成分,調整各成分間的關係或建立新的關係,從而套用於新情境

① 將已經掌握的字母進行重新組合,形成新的單詞

② 網路+戰爭+遊戲=網路戰爭遊戲

③ 學習一種舞蹈時,我們往往從分解動作開始學起

研究發展

重新分類

以往人們對遷移做過多種分類,如按遷移的性質將之分為正遷移、負遷移和零遷移;按遷移的方向分為順向遷移與逆向遷移;按遷移內容將之分為一般遷移與特殊遷移;近遷移的範圍可劃分為近遷移與遠遷移。這些劃分主要是根據對遷移本身特徵的分析而做出的。隨著遷移研究的不斷深入,研究者逐漸認識到,在不同的任務中,遷移的機制、條件是不同的,因此,人們進一步從遷移產生的角度對遷移提出了許多分類模式。

不同領域的學習可能有不同的規律,因此,有些心理學家根據學習的領域將遷移分為知識的遷移、動作技能的遷移、智力技能的遷移;

巴特菲耳德根據不同遷移中需要的基本成分的不同,把遷移分為辨別、組合、分析等9種;薩洛蒙與

帕金斯根據遷移過程中意識參與程度的不同將遷移分為低層與高層遷移;中國心理學家

馮忠良根據新舊經驗整合過程的方式,將遷移分為同化性遷移、順應性遷移與重組性遷移。

現代認知心理學家辛格萊與

安德森根據其知識分類的觀點,將遷移分為四種類型:程式性知識向程式性知識的遷移,程式性知識向陳述性知識的遷移,陳述性知識向程式性知識的遷移,陳述性知識向陳述性知識的遷移。這種方法基本上代表了人類知識學習中的遷移類型,是當今影響較大的一種遷移分類方法。

深入認知

早期的遷移理論也探討了遷移中的主體因素,但這種研究是淺層的、籠統的。現代認知心理學家深入到學習者的認知加工過程,例如,魯賓斯坦認為學習者對兩個課題的系統分析、綜合和概括是產生遷移的條件,另有一些研究者對推理能力的高低、工作記憶的負荷與遷移效果之間的關係進行實驗研究,結果發現高推理能力和低工作記憶負荷更有利於學習遷移。

布魯納和奧蘇貝爾則把遷移放在學習者的整個認知結構的背景下進行研究,奧蘇貝爾在

有意義言語學習理論的基礎上提出了

認知結構遷移理論。這一理論認為一切有意義的學習都是在原有認知結構的基礎上產生的,不受原有認知結構影響的有意義學習是不存在的。一切有意義的學習必然包括遷移。遷移是以認知結構為中介進行的,先前學習所獲得的新經驗,並不直接與後繼學習發生相互作用,而是通過影響原有認知結構的有關特徵間接地影響新學習。研究表明,學生原有認知結構的特徵,如清晰性、穩定性、概括性和包容性始終是影響新的學習的關鍵因素。布魯納和奧蘇貝爾有關遷移的理論在解釋陳述知識的遷移時比較有說服力。

研究範圍

早期研究的特點之一是強調兩種學習村料具體內容的相似性,隨著遷移研究的不斷進行,心理學家對相似性的內涵進行了更深入全面的探討,並提出了不同的理論。

辛格萊與安德森等通過大量的遷移實驗研究提出了遷移的“產生式理論”,他們認為兩種任務之間的遷移,是隨其共有的產生式的多少而變化的。所謂產生式就是有關條件和行動的規則,簡稱C-A規則。當兩項任務之間有共同的產生式或產生式的重疊時,遷移就會發生。也就是說,產生式的相似是遷移產生的條件。安德森的產生式理論可以說是桑代克的共同因素說的翻版。只是安德森研究的是人類高級的認知學習的遷移,其理論能較好地解釋認知技能的遷移情況。

一些心理學家對問題解決過程中的遷移現象進行研究並提出類比遷移理論。一些研究者從問題空間的類比來研究遷移,認為類比遷移是通過問題空間的類比實現的,即通過借用已掌握的問題空間來與新問題的某些部分相匹配。也就是將源問題空間中的運算元、關係或路徑等匹配或遷移到靶問題中相應的運算元、關係或路徑上去。因此,類比關係是影響遷移的因素。這種類比的實質是兩個問題空間在運算元、關係或路徑等方面的相似和雷同。

由上可見,現代認知心理學家在進行研究遷移時仍遵循相似原則,但擴充了它的內涵,把相似性由原來的具體內容的相似擴展到產生式及問題空間的相似,從而擴大了遷移研究的範圍。

熱點

遷移研究的熱點:認知策略和元認知的遷移

現代認知心理學的一個特點是強調認知策略和元認知在學習和問題解決中的作用,由此認知策略的遷移愈來愈受到研究者的重視。認知策略雖也屬程式性知識,但它與一般智力技能是有所不同的。元認知遷移理論認為,認知策略的遷移要達到可以在多種情境中遷移的程度,一個重要的條件是學習者的元認知水平。元認知是指學習者對認知過程的自我意識、監控和調節。元認知的水平直接影響著認知策略的遷移。根據元認知遷移理論,認知策略的成功遷移是指問題解決者能夠確定新問題的要求,選擇已獲得的適用於新問題的特殊或一般技能,並能在解決新問題時監控它們的套用。元認知遷移理論把學習者看做學習過程的主動參與者和管理者。許多研究表明,元認知水平的提高確實能改善學生對策略的使用和對學習的監控、調節。

發展方向

歷史發展

在其取得長足進步的同時,還存在許多不足之處,它們制約著遷移研究的深入開展,

缺乏方面

雖然心理學家對遷移現象進行了大量的研究,提出了許多遷移的理論,但這些理論都有其適用的條件和範圍,它們都只能解釋某一特定範圍內的學習遷移現象。因此,至今為止還沒有一個統一的理論能夠解釋人類複雜多樣的學習遷移現象。表現二,遷移研究的範圍和領域須進一步擴大。 已有的遷移研究主要局限於知識學習,而忽略了態度學習、品德形成和動作技能獲得過程中的遷移研究。在實際的學習中,遷移不僅在知識的學習中發揮著重要作用,在態度學習、品德形成、動作技能的獲得中也同樣重要。要想全面了解人類學習遷移的規律,心理學家必須對學習各領域中的遷移現象進行研究。

有待深入

對主體因素和情境因素及其相互作用的研究有待進一步深入。在探討影響遷移的因素時,心理學家主要從學習情境和學習主體兩方面入手,並且獲得了許多有用的結論。影響遷移發生的情境因素主要是兩種材料是否具有相似性,至於材料的不同類型的相似性所引起的遷移有何不同規律,不同類型的相似性引起遷移產生的條件有何差異等問題仍然沒有答案。在主體因素方面,研究者已了解到學習者的智力因素和認知結構在遷移中的作用,但對學習者的投機、情緒等非智力因素在遷移中如何發揮作用,智力因素和非智力因素如何相互影響,主體因素和情境因素之間又是如何相互作用等問題仍需進一步研究,以使我們更好地了解遷移發生的條件和規律。

未來方向

擴大範圍

對知識、技能、態度和品德學習中的遷移現象進行研究,並且對不同領域間的學習遷移現象進行探討,如研究學習者在一門課程中獲得的知識技能和策略方法如何遷移到另一門課程的學習中去。

動機情緒

學習動機的強和弱,情緒的積極與消極都對學習遷移有重要影響,但這方面的研究還很薄弱。因此,要想激發學生學習的積極性,培養學生良好的情緒,使學生在積極愉快的心境下學習並將此種心境遷移到其他學習情境中去,就必須加強這方面的研究。

元認知

許多研究表明,教給學生

學習策略,發展學生元認知能力能有效提高學生的學習成績和自我學習能力,使學生真正學會學習。但是對於如何教給學生學習策略,是教一般策略還是各學科學習的具體策略,用什麼方法才能有效地提高學生的元認知能力等問題仍無一致看法,尚需心理學家進一步深入研究。